几个世纪以来,经济学家和研究者对个体的风险决策特征进行了多方面研究。以往的很多研究者希望通过建立规范模型来解释和预测个体决策[1]。最初的风险决策理论是期望值理论,该理论认为,某项活动对个体的激发力量,取决于个体所能取得结果的全部预期价值乘以他认为达到该结果的期望概率[2]。但是,Nikolaus I. Bernoulli在1738年提出圣彼得堡悖论等经济现象并不能用期望值理论解释。该游戏中奖金的期望值为“无穷大”,但是,按照概率论,随着试验次数增加,结果将会无限接近于其数学期望,而实际的投掷和计算结果都表明,多次投掷结果的平均值最多也只有几十元[3]。这就出现了理论的期望值与实际情况的“矛盾”。为了解释这一悖论,J. Von Neumann和O. Morgenstern于1947年在公理化假设的基础上提出期望效用理论(Expected Utility Theory),该理论很好地解释了圣彼得堡悖论,并很快成为被广泛接受的理性选择规范模型,并且被应用于经济行为的描述,主导了风险决策分析[4]。期望效用理论认为,一个预期方案实施后获得的效用等于该方案实施后可能出现的各种后果的效用与相应概率的乘积之和[4]。

期望值理论和期望效用理论都在“理性人”假设前提下描述风险条件下的决策行为。但是,心理学家和行为经济学家的很多研究发现,人们往往无法充分地认识分析包含经济和概率判断的环境,在这样的环境下,人的判断依赖于特定的捷径和直观,会导致判断和决策与理性存在相当大的差距,会产生系统性的偏差[5]。因此,期望效用理论对风险决策的描述性效度一直受到怀疑。例如,期望效用理论难以解释阿莱悖论、艾森伯格悖论等现象。鉴于期望效用理论的不完善性,很多研究者提出了新的理论来描述风险决策行为,其中最为著名和得到广泛认可的是Daniel Kahneman和Amos Tversky于1979年在主观期望效用理论基础上提出的一个描述性范式的决策模型——前景理论,该理论通过启发式研究,解释了个人的风险决策偏离规范化模型预测值的原因[6]。前景理论提出风险决策具备以下特性:(1) 比起发生概率小的结果,人们更偏爱确定的结果,这种现象称为“确定效应”。(2) 人们在面临正面前景(如获益、赢钱等)时表现出风险规避,而在面临负面前景(如损失,输钱等)时表现出风险追求,即“反射效应”。(3) 当涉及小概率事件时,风险偏好会发生转变,即面对小概率的赢利,多数人是风险喜好者,面对小概率的损失,多数人是风险厌恶者,这种现象称为“迷恋小概率事件”[7]。

然而,Daniel Kahneman对风险决策的研究是基于西方文化背景下,我们不禁要思考,在东方文化背景下,风险决策中个体行为特征是否与西方文化背景下相同。以往研究发现,东西方人在风险决策中有不同的表现,相比美国人,中国人对自己的风险判断更有信心,并容易高估实际可能性,进而导致更多风险行为;而西方国家受风险规避理念的影响,不轻易进行风险行为[8]。此外,许多研究将西方国家(北美、西欧等)和东亚国家(中国、日本、韩国等)的差别概括为个人主义和集体主义的差别。“集体主义”的东方文化重视集体和谐和互相信任,而“个人主义”的西方文化则允许建设性批评和强调个体的价值观[9],这种观念的不同,也有可能导致不同的个体行为。本研究在Daniel Kahneman前景理论研究的基础上,在中国环境下重复了Daniel Kahneman研究前景理论中关于低概率和高概率决策环境下的风险决策问题,并与Daniel Kahneman在西方情景下的研究结果进行比较,以探究中国文化背景下个体的风险决策行为特征。

二、实验 (一) 实验过程本次实验通过浙江大学校内网络收集了400名中国籍在校大学生的数据,其中200个男生,200个女生,样本均为随机抽取。本实验重复了Daniel Kahneman前景理论中关于低概率和高概率的4个风险决策问题,如表 1所示,每个被试随机完成4个问题中的一个,即每个问题有100名被试,包括50名男生和50名女生。具体问卷题目设计如表 1所示。

| 表 1 问卷设计 |

对400名被试的数据进行整理,并用SPSS 16.0对数据进行统计分析。结果发现在收益情况下,中国被试在低概率和高概率情况下发生偏好反转。也就是在问题1中,大多数中国被试(76%)选择以0.9的概率得到3 000元,而不是以0.45的概率得到6 000元,即被试更看重高收益概率而不是高收益值。而在问题2中,更多的被试(55%)选择以0.001的概率得到6 000而不是以0.002的概率得到3 000,也就是说,这个时候,被试更倾向于高收益值,这个结果与Daniel Kahneman 1979年在西方国家的实验结果是一致的。但是,在损失情景下,问题1’中,多数被试(76%)倾向于以0.45的概率损失6 000元而不是以0.9的概率损失3 000元;而问题2’中被试没有表现出明显的偏好(51% vs 49%)。也就是说,在损失情景下,被试在损失风险大时选择规避风险,而在损失风险小时,对于选择规避风险和规避损失被试没有明显的偏好,这与在西方国家样本下得出的结果不一致,两者结果如表 2和表 3所示。

| 表 2 本实验中个体在风险决策中的选择 |

| 表 3 西方文化下个体在风险决策中的选择① |

①表 3数据来源:D. Kahneman and A. Tversky. Prospect theory: An analysis of decision under risk [J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1979, 263-291.

为了进一步探究中国情景下个体的风险决策特征,我们根据不同性别对数据进行了分析,分别统计了被试的风险决策行为选择结果。研究发现,在收益情景下,男性和女性的选择没有明显区别;而在损失情景下,男性和女性之间的选择差异非常明显,低概率时,64%的男性被试选择以0.001的风险损失6 000元,而只有38%的女性被试选择了这个选项,如表 4所示。

| 表 4 负面前景下男性和女性的风险偏好 |

对相关数据进行逻辑回归分析表明,正面前景时,概率水平与被试的风险决策显著相关(p=0.004)。这表明在正面前景时,被试确实在不同概率水平下发生了偏好反转。同样,在负面前景时,概率水平也与个体风险决策呈显著相关(p=0.000)。对于性别的回归分析发现,在正性前景下,性别对风险选择没有显著影响(p=0.161),而在负性前景下,性别与风险决策显著相关(p=0.010)。也就是说,在负性前景下,男性与女性表现出不同的风险偏好性,男性在负性前景下的风险决策行为始终是一致的(概率水平与风险决策不相关p=0.193),而女性在不同的概率水平下表现出了偏好反转(概率水平与风险决策相关性p=0.000)。

综上所述,本研究在中国的文化背景下得出如下结论。

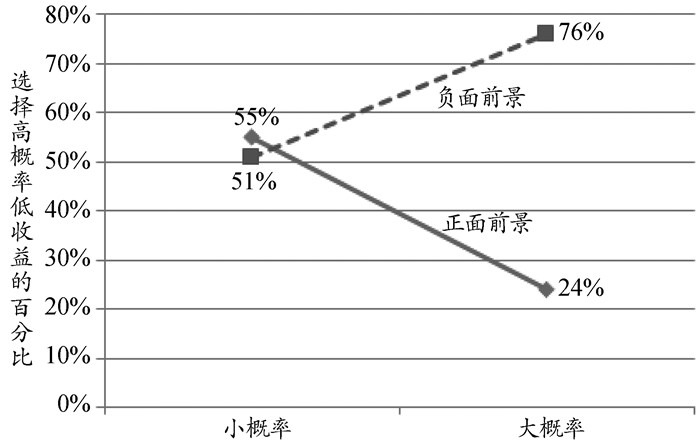

其一,不论是正性前景还是负性前景,概率水平对被试的风险偏好有显著影响。如图 1所示。

|

图 1 中国被试在正面前景和负面前景下的风险偏好 |

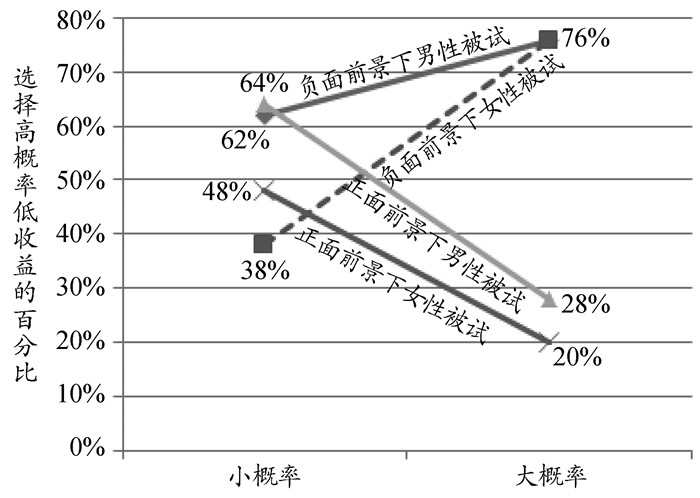

其二,在正性前景下,性别对风险偏好没有显著影响,但是在负性前景下性别对风险决策有显著影响;如图 2所示,在正性前景下,当面对大概率决策问题时,被试更多地选择冒险选项,即收益可能性大而金额小的选项。在小概率决策问题时,被试则更多选择保守选项,即收益可能性小而金额大的选项;在负性前景下,男性始终选择低损失概率、高损失数额的选项,概率水平对其决策没有显著影响;而女性被试在高概率和低概率时发生偏好反转。

|

图 2 正性和负性前景下男女被试的风险偏好 |

本研究根据Daniel Kahneman前景理论中的经典实验范式,在中国召集在校大学生进行实验,在中国文化背景下探索前景理论相关研究,比较在不同文化背景下个体的风险决策行为。研究结果发现,与Daniel Kahneman等人在西方国家的研究结果一致的是,在正性前景中,中国被试在不同概率水平下呈现不同的风险偏好性,也就是说大多数被试在低概率水平下的个体决策更加重视决策回报,而在高概率水平下更加重视决策风险,这说明前景理论在中国文化背景下仍然是适用的。而与Daniel Kahneman等人发现的结果不同的是,在负性前景下,被试在低概率水平时没有表现出明显的决策偏好,也就是说一半的被试选择了损失大风险小的选项而另一半被试选择了损失小风险大的选项。这说明,在正性前景下,东西方人表现出了同样的风险偏好性,而在负性前景下,中国被试与西方被试在高概率水平下都选择规避较大的风险,而在低概率水平下,西方被试选择规避较大的损失而中国被试没有明显的偏好。

为了进一步探究东西方文化背景下产生不同风险决策行为的原因,我们对不同性别的中国被试进行分析发现,在正性前景下,被试没有表现出明显的性别差异;而在负性前景下,男性和女性的风险偏好有所不同。根据描述性统计结果发现,在负性前景下,不论是高概率水平还是低概率水平,男性被试没有像西方被试那样出现偏好反转,而是始终选择低损失风险、高损失数额的选项;而女性则发生了偏好反转,在高概率水平下选择低损失概率、高损失数额,而在低概率水平下选择高损失概率、低损失数额的选项。中国文化下男性和女性在低概率水平下不同的风险偏好性导致了在低概率水平下东西方被试风险决策行为的不同。这说明,在中国文化背景下,男性被试比女性被试更愿意以更大的损失金额来换取较小的损失概率,也就是中国男性更加规避损失风险。

以往也有很多研究者对东西方人在风险决策中不同的行为表现进行了研究。很多研究发现,东方被试比西方被试更具风险偏好,例如,Weber和Hsee通过中国和美国的实验,发现在面对风险选择项和确定结果时,不管是收益还是损失时,中国人都比美国人更加冒险[10]。此外,Hofstede研究了一个管理53个(包含了集体主义和社会主义国家)国家的雇员的国际组织,并提出“缓冲假说”来解释为什么中国被试会比西方国家被试更加风险偏好。他认为,在集体主义文化的国家(如中国),如果团体中任何成员因风险选择而遭遇了巨大甚至灾难性的损失,那么他们的家庭或其他群内成员会尽力帮助他;而在个人主义国家(如美国),个体的风险选择将由自己负责。因此,集体主义社会的人们将集体主义看作抵消可能损失的缓冲[11]。Weber和Hsee则认为,由于风险因负面结果的缓冲效应而被客观减少,所以中国被试感知到的风险程度会比美国被试者更少[10]。本研究的中国被试是集体主义国家的典型。集体主义强调社会关系和家庭或社会团体的依赖性,而个人主义强调个人自由和责任心。和个人自由的文化相比,集体主义社会的人们更有可能得到所需要的帮助。因此,风险选择可能带来的消极结果对他们产生的影响就变小,从而使他们对风险的感知程度减少,集体主义社会的人们对于损失感觉到内隐的保障。

与以往研究发现中国被试更加偏好风险不同,本研究发现,在损失条件下,中国被试,尤其是中国的男性被试更加风险规避,也就是说,中国的男性被试在损失条件下偏向于选择损失风险小但损失金额大的选项。这可能是由于以往的研究并没有考虑损失条件下的极小概率这个特定背景下的文化差异问题。有研究证明,在损失以及概率较小的情境下,更容易发现被试者之间的差异。例如,Diskson发现,当决策问题用损失的形式而不是用获益的形式来描述时,行为差异表现得更为明显[12]。研究发现,在以相同的概率赢钱或者输钱的情况下,即使赢钱的数目大于输钱的数目,人们也不愿参与赌博[13],可见人们对损失更加敏感。因此,性别差异也可能在损失决策下,比起获益决策表现得更明显。Hudgens和Fatkin发现,风险偏好的性别差异只在低成功可能性的情况下起作用,并且认为,当决策环境的模糊程度越高,性别差异会更明显[14]。这说明,损失条件下的极低概率这种特殊的决策背景可能会造成决策结果与以往普遍研究之间的不一致, 尤其是在东方国家。

我们认为,造成这种不一致的可能是由于中国男性根深蒂固的“面子”问题。由于中国传统文化和孔子哲学,“面子“已经成为中国人际沟通的重要特征之一[15]。从根本上来说,面子是人们在社会中的一种自我建设。在中国这样的集体主义文化国家,个体不是真正完整的实体,例如,中国男性会把自己看做儿子、哥哥、丈夫、父亲,而绝不只是自己本身。因此,男性在面临损失时,可能会比女性更不能接受失败,因为决策将影响到家人和其他与之有利益联系的人。另外,Ortner也指出,在不同文化中,女性处于低于男性的二等地位是司空见惯的,在中国也不例外,若观察中国的社会结构,我们会发现深刻的父系血统原则。他认为,中国是典型的父系社会[16]。在父系社会中,女性相比男性更不具竞争力,而在母系社会中则情况相反[17]。此外,Tsai, Ying和Lee通过研究美籍华人中的男性和女性,探索特定的文化取向(语言、社会关系和文化自豪感)如何影响自尊。研究发现,美籍华人中,男性比女性具有更强的自尊心[18]。因此,在损失条件下,中国被试,尤其是中国的男性被试更加规避损失风险的原因可能是中国文化环境中,男性往往背负更重大的责任,这些责任来自社会和家庭,并且,他们比女性具有更强的自尊心。这些因素导致中国男性比女性更不能容忍失败。

此外,东西方被试在风险决策中的不同行为表现,除了社会文化环境的不同,还有可能是由中西方对概率与风险的认知度不同造成的。Phillips and Wright设计实验,让英国和亚洲(马来西亚、印度尼西亚和中国)的学生和商人来评价自己正确完成一份考察常识的选择题测试的可能性。结果表明,和英国被试相比,亚洲人提供的定量概率值更为极端,且更不准确。他们认为这个差异是由文化中的世界观差异导致的,因为英国人秉持拉普拉斯的概率观点,即事件发生的随机性;而中国人以更加宿命的观点来看待概率[19]。此外,概率论并非起源于中国,第一本关于概率论的翻译著作于1896年才在中国出版[20]。并且,即使在现代中国,决策分析方法还未被中国人广泛接受[21]。因此,本研究中的中国整体被试与西方被试决策上的差异可能是由于中国被试对概率没有完全正确的认识,进而导致他们在某些风险决策上有失偏颇。

另一种可能原因是东西方文化的思维方式的差异。例如,Liang提到,由于东方人和西方人有不同的思维方式,如东方人更加具象思维,而西方人倾向于抽象思维,导致他们对于相同的信息,获取、存储和处理的方式也不同[9]。Nakamura把中国人的思维方式形容为功利主义和实用主义[22]。Graham也提到了中国哲学中轻视逻辑的特点,认为几乎所有的中国哲学系统都具有实用性、道义和神秘性的特质,并且不关心抽象猜想。他认为这可能是由于中国语言的特点,即只是凭借词语的顺序来组织语句,而不注重语法。但是,风险决策需要思辨、抽象推理,而不是就事论事,因此,思维方式的文化差异可能导致风险决策的差异。

四、总结和展望本文对前景理论中风险决策行为在不同文化背景下的表现作了初步探索。得到如下结论。

在中国文化背景下,不论是正性前景还是负性前景,概率水平对被试的风险偏好有显著影响。在正性前景下,中国被试表现出与西方被试同样的偏好反转,且性别对风险偏好没有显著影响,但是在负性前景下,中国被试与西方被试有不同的风险偏好性,并且在中国被试中,性别对风险决策有显著影响,也就是,在负性前景下,男性始终选择低损失概率、高损失数额的选项,概率水平对其决策没有显著影响,而女性被试在高概率和低概率是发生偏好反转,她们的决策行为受到概率水平的影响。这说明,在中国文化背景下,男性被试比女性被试更加愿意以更大的损失金额来换取较小的损失概率,也就是中国男性更加规避损失风险。然后,通过前人对于风险决策上的中西文化差异和性别差异的探索,给出了对本研究表现出的文化差异和性别差异的几种可能解释。

自从1979年Daniel Kahneman和Amos Tversky提出前景理论以来,很多研究者对前景理论及其相关主题进行了研究,包括对不同的决策背景、决策主体以及决策客体等的研究,取得了一系列研究成果。未来关于前景理论的研究可以继续关注这几个方面, 本研究也属于这一类。此外,由于以往的研究大多是通过行为实验来考察经济学理论,难免存在干扰误差和不精确性。为了克服这些缺陷,也有研究者开始运用新的研究方法和研究技术对前景理论进行研究。尤其是近年来,随着信息技术的发展,神经科学相关的测量技术迅速发展成熟,也越来越多应用于经济管理相关的研究中,衍生出了神经经济学、神经管理学、神经营销学以及决策神经科学等新兴学科[23]。很多研究者也开始应用认知神经科学的相关技术来研究前景理论,为前景理论的研究提供了更基础、更客观的依据。例如,2002年, Gehring和Willoughby针对行为学派的前景理论和后悔理论设计了一种赌博游戏实验,将ERP(event-related potentials)方法和行为学实验结合,发现在预期损失的情况下会出现风险偏好决策,为Kahneman的一系列行为实验提供了神经学证据。因此,在未来对于前景理论的相关研究,除了行为层面的研究之外,还可将前景理论与认知神经科学、心理学以及生物医学等学科相结合进行研究,探讨前景理论的大脑决策加工机理。我们希望在未来的研究中能进一步探索以上问题。

| [1] | EINHORN H J, HOGARTH R M. Behavioral decision theory:Processes of judgment and choice[J]. Journal of Accounting Research, 1981, 19(1): 1–31. DOI: 10.2307/2490959 |

| [2] | VROOM V H. Work and motivation[M]. Oxford, England: Wiley, 1964. |

| [3] | BERNOULLI D. Exposition of a new theory on the measurement of risk[J]. Econometrica, 1954, 22(1): 23–36. DOI: 10.2307/1909829 |

| [4] | Von NEUMANN J, MORGENSTERN O, RUBINSTEIN A, et al. Theory of games and economic behavior[M]. Princeton: Princeton University Press, 2007. |

| [5] | SIMON H A. Models of bounded rationality:Empirically grounded economic reason[M]. Massachusetts: The MIT Press, 1997. |

| [6] | 卢安文, 任玉珑. 商业银行操作风险形成机理研究——基于行为经济学视角[J]. 重庆大学学报:社会科学版, 2009, 15(6): 46–51. |

| [7] | KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect theory:An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263–291. DOI: 10.2307/1914185 |

| [8] | PROCTOR R W, NOF S Y, YIL Y. Cultural factors in systems design:Decision making and action[M]. New York: CRC Press, 2011. |

| [9] | LIANG B C, KALE S H. Cultural differences in imagery generation:The influence of abstract versus concrete thinking[J]. Journal of Business Research, 2012, 65(3): 333–339. DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.04.010 |

| [10] | WEBER E U, HSEE C. Cross-cultural differences in risk perception, but cross-cultural similarities in attitudes towards perceived risk[J]. Management Science, 1998, 44(9): 1205–1217. DOI: 10.1287/mnsc.44.9.1205 |

| [11] | HOFSTEDE G, HOFSTEDE G J. Cultures and organizations:Software of the mind. Third Millennium Edition[M]. New York: McGraw-Hill, 2005. |

| [12] | DISKSON G. A comparison of attitudes towards risk among business managers[J]. Geneva Papers on Risk and Insurance, 1982(7): 89–97. |

| [13] | ERT E, IDO E. On the descriptive value of loss aversion in decisions under risk[J]. Judgment and Decision Making, 2013, 8(3): 214–235. |

| [14] | HUDGENS G A, FATKIN L T. Sex differences in risk taking:Repeated sessions on a computer-simulated task[J]. Journal of Psychology:Interdisciplinary and Applied, 1985, 119(3): 197–206. DOI: 10.1080/00223980.1985.10542887 |

| [15] | FANG T. Yin Yang:A new perspective on culture[J]. Management and Organization Review, 2011, 8(1): 25–50. |

| [16] | XIAO Z W, MEHROTRA P, ZIMMERMAN R. Sexual revolution in China:implications for Chinese women and society[J]. AIDS care, 2011, 23(1): 105–112. |

| [17] | BOOTH A L, NOLEN P. Gender differences in risk behaviour:Does nurture matter?[J]. The Economic Journal, 2012, 122. |

| [18] | TSAI J L, YING Y W, LEE P A. Cultural predictors of self-esteem:A study of Chinese American female and male young adults[J]. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2001, 7(3): 284. DOI: 10.1037/1099-9809.7.3.284 |

| [19] | PHILLIPS L D, WRIGHT G N.Cultural differences in viewing uncertainty and assessing probabilities[M]//Decision Making and Change in Human Affairs.Netherlands Springer, 1977:507-519. https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-94-010-1276-8%2F1.pdf |

| [20] | LI D. Brief history of Chinese mathematics[M]. Shenyang: Liao Ning People's Publishing House, 1984. |

| [21] | LOEWENSTEIN G F, WEBER E U, HSEE C K, et al. Risk as feelings[J]. Psychological Bulletin, 2001, 127(2): 267. DOI: 10.1037/0033-2909.127.2.267 |

| [22] | NAKAMURA H, WIENER P P. Ways of thinking of eastern peoples[M]. Hawaii: University of Hawaii Press, 1964. |

| [23] | 马庆国, 王小毅. 认知神经科学、神经经济学与神经管理学[J]. 管理世界, 2006(10): 139–149. |

| [24] | 马庆国, 王小毅. 从神经经济学和神经营销学到神经管理学[J]. 管理工程学报, 2006, 20(3): 4. |

| [25] | 周晓宏, 马庆国, 陈明亮. 神经管理学及其相关研究[J]. 中国科技论坛, 2009(7): 6. |

2014, Vol. 20

2014, Vol. 20