b. 重庆大学 公共管理学院, 重庆 400044

b. School of Public Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China

交通运输作为联系各地区和经济部门,实现社会生产、分配、交换和沟通的纽带,是国民经济和社会发展的基础性产业,对经济发展和社会进步起到的重要支撑和保障作用不容忽视。长期以来,中国面临交通基础设施落后于经济发展要求的现状,政府在坚持适度超前原则下对交通基础施设进行大力投资。中国交通基础建设取得巨大成就,交通运输里程规模总量居于世界前列。以公路为例,2010年末,中国公路里程400.82万公里,相比2006年增加了55.16万公里,连续5年保持3.5%以上的增长率。然而,交通基础建设在快速发展中出现不协调趋势。地方政府之间基于“要想富,先修路”的理念,出于经济和政绩等多方面的考量,对交通基础建设投资进行激烈竞争。交通基础建设存在一些问题:过度扩张,重复建设,能力浪费,不合理竞争以及各种运输方式之间不协调等。格兰瑟姆-梅奥-范奥特洛公司的全球战略家爱德华·钱塞勒谈到中国的交通基础建设投资时说到:中国交通基础设施建设方面可能很快达到极限,中国高速公路网的利用率低,迅速扩大的公路铁路网无法靠票价收入维持运行,中国经济进入“梦场”经济。交通基础建设滞后,不利于相关产业的发展,对经济发展产生负面作用。过犹不及,交通基础建设过度超前发展,会造成资源浪费,产生较大机会成本。任何事物的发展遵循一定的度,交通基础建设要有一个适度的规模。

一、文献综述20世纪50至60年代,国外研究者关于基础设施投资的适度时机形成颇具代表性的经典理论。1943年,罗森·斯坦罗丹提出基础设施超前发展论。基础设施是其他生产部门建立和发展的基本条件,其发展水平能够影响其他生产部门的成本和效益。基础建设周期长,在国民经济发展初期,必须一次性投入大量资金全面推动基础设施建设[1]。与“基础设施超前发展论”相反,赫希曼提出了“基础设施滞后发展论”,发展中国家最大的困难在于资金不足,基础建设投资的资金需求非常大,回收非常慢,应该先对直接生产部门投资来促进经济发展,迅速积累资金,通过经济发展的压力刺激基础设施的发展[2]。关于适度性研究,Barro开创性地提出政府支出增长模型,通过政府支出比率与经济增长率的关系研究,得出生产性政府支出与经济增长率之间的倒U型关系。该结论表明,政府固定投资支出存在一个最佳水平,在假定生产性政府支出弹性不变的前提下,当生产性政府支出占GDP比重等于生产性政府支出产出弹性时,经济增长率达到最大;当生产性政府支出占GDP比例小于产出弹性时,增加政府支出将提高经济增长率;当生产性政府支出占GDP比例大于产出弹性时,增加政府支出将降低经济增长率[3]。Bougheas, Demetriades等把交通基础设施投资作为技术变量引入Romer内生增长模型,分析基础设施投资在降低固定生产成本和带来机会成本的双重作用下,达到一个适度的状态[4]。Kyu Sik Lee和Alex Anas通过研究尼日利亚交通基础设施发展滞后,对制造业的发展造成严重的负面影响后指出,发展中国家随着城市的快速发展,对交通基础建设的需求越来越强烈[5]。Antoni Castells, Albert Sole-Olle把不同地区基础设施适度性水平不同的原因归结于基础设施需求和政治因素的不同[6]。

中国学者结合中国实际,认为从满足需求的角度看,在弱发展阶段,生产性固定投资应该先于非生产性投资。就中国目前发展要求来看,适度超前的交通基础设施建设是必须的[7-8]。中国学者通过构建模型得出交通基础设施投资最优规模水平,说明交通基础建设并不是越多越好,要注重质量和效益。交通基础设施的发展,应当与社会需要、实际可能和社会经济效果相适应,同时要注重环境保护和生态平衡,处理好空间布局、先后顺序、内部比例、数量规定等问题[9-10]。关于中国交通基础设施的适度性,中国学者产生两种截然相反的观点。一方面,有学者通过与发达国家交通基础建设水平对比或者通过弹性系数等指标方法,得出中国交通基础建设水平还没有达到合适水平的结论[11-12]。另一方面,陆大道调查指出,中国高速公路建设存在过度扩张、线路布局不合理、利用率低的现状,建议中国交通基础建设要注重发展规律和发展阶段[13]。任晓红从区位选择的视角分析认为中国交通设施的空间分布和投资分配极不合理,投资过度集中导致交通设施过度集中在东中部地区,建议通过加大西部地区交通建设诱导经济要素向西部地区流入,抑制区域差异进一步扩大[14]。

本文的主要创新点:一是与已有文献不同,文章借鉴古诺模型论证了交通基础设施投资适度规模的存在性,形成系统的交通基础设施投资适度性理论,并以中国各省面板数据进行了实证检验。二是打破了交通基础设施投资规模的静态标准,以国际统计数据估计了适度交通基础设施水平与经济发展、人口规模之间的动态均衡关系,进而对中国各省交通基础设施发展适度性进行评价。三是得出的评价结果不同于以往文献的东部过度,西部不足的结论,而是某些西部省份人口较少、经济较落后,导致交通基础设施需求较小,所以现有交通基础设施基本适度。这种结论更符合中国实际情况。

二、交通基础设施适度性理论分析 (一) 交通基础设施总量与经济发展关系分析交通基础设施属于生产性基础设施,对经济增长的作用表现为直接效应和间接效应。直接效应作用机理为:交通基础设施投资直接改善运输业的生产条件,投资带来的设施规模增加,提高交通运输的能力,增加收益,并带动就业增加。间接效应作用机理为:交通基础设施的建设需求带动相关产业如建筑业的发展以及原材料如水泥、石灰等的需求大幅增加,同时,交通运输条件的改善为其他产业产品和原材料的运输提供保障,降低经济活动的成本。然而,交通基础设施投资的大幅增加导致政府支出大幅上升。一方面,政府通过增加税收来支付交通基础设施投资,使得国民产出减少。另一方面,政府通过融资渠道支付交通基础设施投资,挤占其他部门的投资机会,带来负面影响。

因此,交通基础设施投资具有积极正向的作用,同时,过度的投资也会对经济带来负面影响。交通基础设施投资的目的在于促进经济增长,因此要把握投资力度,保持正向作用大于负向作用,即保持基础设施投资的适度性。

(二) 理论模型本文采用古诺模型的基本原理,把交通基础设施投入内生化,作为成本的一部分,分析基础设施投入与产出之间的关系。市场条件以古诺模型为基础,提出假设:(1) 完全竞争市场上有1、2两个厂商生产同质化产品,两个厂商通过产量进行竞争。(2) 总需求是价格的函数,而产品的市场价格由总产出水平决定,需求函数是:p=a-b×q;其中,a、b是外生常量,p是价格,q是总产出水平。(3) 政府以厂商的销售额为课税依据,政府税收为:T=p×q×

基于以上假定,厂商1的利润函数为:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {\pi _1}{\rm{ = }}p \times {q_1} \times \left( {1 - \tau } \right) - {\beta _0} - {\beta _1} \times {q_1} + {\beta _2}{\rm{In}}\left( {{\beta _3} + T} \right) \times {q_1}\\ = \left[ {a - b\left( {{q_1} + {q_2}} \right)} \right] \times {q_1} \times \left( {1 - \tau } \right) - {\beta _0} - {\beta _1} \times {q_1} \end{array}\\ { + {\beta _2}{\rm{In}}\left\{ {\left[ {a - b\left( {{q_1} + {q_2}} \right)} \right] \times \left( {{q_1} + {q_2}} \right)\tau + {\beta _3}} \right\} \times {q_1}} \end{array} $ | (1) |

厂商1利润最大化的一阶条件为:

| $ \begin{array}{l} \frac{{\partial {\pi _1}}}{{\partial {q_1}}} = \left( {1- \tau } \right)\left( {a- 2b{q_1}- b{q_2}} \right) - {\beta _1} + {\beta _2}{q_1}\frac{{\left[{a-2b\left( {{q_1} + {q_2}} \right)} \right]\tau }}{{\left[{a-b\left( {{q_1} + {q_2}} \right)} \right]\left( {{q_1} + {q_2}} \right)\tau + {\beta _3}}} + \\ {\beta _2}{\rm{In}}\left\{ {\left[{a-b\left( {{q_1} + {q_2}} \right)} \right] \times \left( {{q_1} + {q_2}} \right)\tau + {\beta _3}} \right\} = 0 \end{array} $ | (2) |

由于厂商1和厂商2的市场条件、生产水平、成本函数等都一样,利用对偶原理有q1=q2,代入式(2) 可以得到厂商1的的产出方程:

| $ \left( {1-\tau } \right)\left( {a-3b{q_1}} \right)-{\beta _1} + {\beta _2}{q_1}\tau \frac{{\left( {a - 4b{q_1}} \right)}}{{2{q_1}\tau \left( {a - 2b{q_1}} \right) + {\beta _3}}} + {\beta _2}{\rm{In}}\left\{ {2{q_1}\tau \left( {a - 2b{q_1}} \right) + {\beta _3}} \right\} = 0 $ | (3) |

解式(3) 的方式函数,使可得到厂商1、2的产出水平,并据以计算价格与基础设施投资水平。由于式(3) 是一个超越方程,我们无法得到q1的解析解,只能采用数值模拟方式来分析基础设施水平改变(通过税收变化)对总产出水平的影响。

假设:a=1000、b=5、β1=100、β2=200、β3=600。

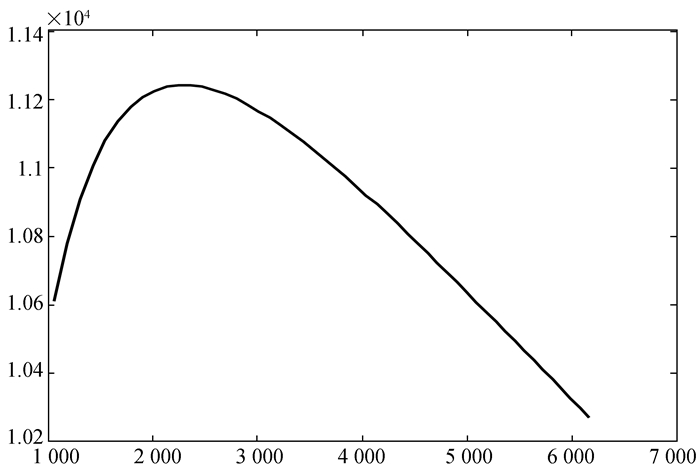

在图 1中画出基础设施投资水平由低到高时,总产出水平Y=p×(q1+q2)。

|

图 1 基础设施投资水平与产出水平理论关系 |

从图 1可以看出,随着基础设施水平不断提高,总产出水平呈先增后减的趋势,这表明基础设施投资存在适度性问题,投资不足与过度投资都会导致总产出水平的下降。

三、实证检验 (一) 模型构建及变量选取以公路为例,检验交通基础设施投资对经济的影响是否存在适度性,即经济产出与交通基础设施的关系式是否是倒U型函数模式。根据数学定义,倒U型函数的形式为二项式函数,且满足一次项系数大于0,二次项系数小于0。因此,构建计量模型如下:

| $ pgd{p_{i{\rm{t}}}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}m{d_{i{\rm{t}}}} + {\alpha _2}m{d_{i{\rm{t}}}}^2 + {\alpha _3}in{v_{i{\rm{t}}}} + {\alpha _4}tr{a_{i{\rm{t}}}} + {\alpha _5}in{d_{i{\rm{t}}}} + {\alpha _6}ur{b_{it}} + {\varepsilon _{i{\rm{t}}}} $ | (4) |

其中,i表示省份,t表示年份。pgdp表示经济产出因素,用人均GDP表示,单位为元。md表示交通基础设施投资存量,用路网密度即公路长度除以区域面积来表示。md2表示路网密度的平方项,用以验证交通基础设施投资与经济产出之间的倒U型关系。inv,tra,ind,urb为模型引入的4个控制变量,inv表示投资,用人均固定资产投资表示,单位为元;tra表示对外贸易,用人均出口额表示,单位为元;ind表示产业结构,用第三产业产值占总产值比重表示,单位为%;urb表示城镇化水平,用城镇人口除以总人口表示,单位为%。

(二) 数据来源及说明数据来源于《中国统计年鉴》和各省市统计年鉴。数据年份跨度为1978-2011年,省份包括除香港、台湾和澳门外的31个省市。数据处理方面,对GDP参考马树才、孙长青[15]的做法,通过公式换算GDP平减指数,对历年GDP进行平减。固定资产投资和出口额则利用消费者价格指数进行价格平减,变换为具有可比性指标。其中出口额先按照当年汇率换算为人民币。

(三) 模型回归与结果分析 1. 模型类别检验本文选取的数据既有时间序列数据,又有省份的截面数据,因此需要运用面板数据模型进行回归。在参数估计之前,首先通过Hausman检验面板数据的类型。运用eviews6.0软件对模型进行Hausman检验,得到以下结果:χ2=28.58,拒绝了原假设,选择固定效应模型进行参数估计。

2. 数据描述(表 1)| 表 1 变量数据描述 |

回归过程中,在经济产出与交通基础设施投资关系基础上,逐步加入控制变量,以观测各变量对模型的影响,得到模型(1)-(3)。为提高模型的拟合优度,消除序列相关,在模型(4) 和模型(5) 中加入被解释变量和解释变量的滞后一阶作为工具变量,使模型更加真实科学。

采用最小二乘法对固定效应模型进行参数估计,得到表 2所示的回归结果。

| 表 2 回归结果 |

上述5个模型中,md的系数均显著为正,md2的系数均显著为负,说明经济产出与公路基础设施投资之间的关系显著呈倒U型。各个控制变量的系数均为正,与经济规律相符。模型(4) 和模型(5) 采用因变量的滞后一阶作为解释变量消除序列相关性,DW值得到显著提高,R2也相应提高,说明模型(4)、(5) 较优。其中模型(4) 的城镇化率未通过95%的显著性检验,在模型(5) 中滞后一阶通过了95%的显著性检验,说明城镇化对经济的影响效应滞后。因此选择模型(5) 作为实证检验的最终结果,得到回归关系式:

| $ \begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} pgd{p_{i{\rm{t}}}} = - 81.223\;11 + 0.946\;634pgd{p_{i,{\rm{t}} - 1}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + 0.031\;173m{d_{i{\rm{t}}}} - \left( {2.31{\rm{E}} - 06} \right)m{d_{i{\rm{t}}}}^2 \end{array}\\ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + 0.179\;830in{v_{i{\rm{t}}}} + 0.063\;254tr{a_{i{\rm{t}}}}\\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\; + 1.644\;447in{d_{it}} + 1.669\;789ur{b_{i,{\rm{t}} - 1}} \end{array} \end{array} $ | (5) |

通过中国面板数据实证检验,得出结论:中国交通基础设施投资与经济产出之间存在倒U型关系。在交通基础设施大规模建设的初期,通过交通条件的改善解决了经济发展的瓶颈,促进了经济产出的提升,运输需求增加,交通基础设施建设发挥正向积极作用;随着交通基础设施建设的不断深入,超过了经济发展的需求,基础设施利用率持续下降,出现运输资源闲置现象,造成投资浪费,从而抑制经济的发展。

四、交通基础设施投资适度性评价 (一) 最优规模模型建立本文借鉴柯布道格拉斯生产函数模型,建立公路最优规模需求函数。结合经济理论与实际情况分析,影响公路投资建设规模的主要因素是人口和经济发展水平。人口规模的增长导致客运需求的增长,从而对交通基础设施投资需求增加;经济的发展产生货运需求,对交通运输需求产生促进。在此基础上得到公路最优规模函数:M=ALaKb。

为方便参数估计,对函数取对数得到新的最优规模函数:lnM=lnA+alnL+blnK。其中M表示路网密度(Km/10 000Km2),L表示人口规模(万人),K表示国内生产总值(10亿美元)。基于数据的可得性,本文选择OECD国家中的22④个国家1990-2009年的面板数据进行参数估计,这22个国家经济较发达,交通基础设施发展较完善,基本达到交通基础设施的最优规模,以此结果来评价中国各省份的路网密度适度性,能够保证评价的客观性。

④ 该22个国家为:澳大利亚、日本、新西兰、奥地利、比利时、瑞士、德国、丹麦、芬兰、法国、英国、希腊、匈牙利、爱尔兰、冰岛、荷兰、挪威、波兰、土耳其、墨西哥、加拿大、美国。

运用Eviews软件得到参数估计结果:

| $ \begin{array}{l} {\rm{ln}}M{\rm{ = 4}}.{\rm{747613 + 0}}.{\rm{522443ln}}L{\rm{ + 0}}.{\rm{061783ln}}K\\ \;\;\;\;\;\;\;(5.589442)(4.037756)(3.071830) \end{array} $ | (6) |

经检验,该模型的拟合优度达到99.63%,各变量在95%概率上表现显著性。因此该模型建立较为科学,能够用于最优规模的预测。

(二) 适度性评价结果把中国各省市的人口与GDP数据代入式(6) 中,得到各省市的最优路网密度。通过最优路网密度与现实路网密度的比较,考察各省市交通基础设施投资建设的适度性,得到以下结果(表 3)。

| 表 3 适度性评价结果 |

通过理论和实证得出结论:交通基础设施投资建设规模具有适度性原则。交通基础设施投资不足,运输能力供给与运输需求不匹配,将会对经济发展造成瓶颈;交通基础设施投资过度,出现闲置和重复,利用率低,对其他投资造成挤出,同样制约经济的发展。交通基础设施必须追求最优的建设规模,以达到促进经济产出最大化的目标。就中国目前的交通基础设施投资建设成果来看,中国大部分省市交通基础设施投资不足,西部和东部部分省市交通基础设施严重缺乏。直辖市由于政策倾斜,交通基础设施投资出现过度。

为实现交通基础设施投资的适度,本文提出以下几点建议。

一是区别交通基础投资的区域差异,大力开展交通基础设施投资建设,改变中国交通基础设施投资普遍不足的现状。交通基础设施规模应该与人口和经济发展水平相适应。中国区域之间经济水平、自然条件、人口规模等差异巨大,不能一概而论地着重于交通基础设施规模的扩大,应该根据具体需求,因地制宜地进行投资分配。

二是交通基础路网应合理布局,提高利用率。交通基础设施投资不局限于规模的扩大,而更应该解决基础设施的布局和结构,避免各地方政府各自为政,要实现统一整体的规划,实现省际之间交通基础设施的衔接和共同开发,实现不同区域的有效沟通,不同运输方式的有效衔接,提高交通基础设施的利用率。

三是投资要具有预见性,避免重复建设。交通基础设施投资建设周期长,施工难度大。而随着社会发展,对于交通设施的要求也在不断提高和变化,有些基础设施建成的时候已经被淘汰了。所以,适度超前的基础设施投资理念要求规划者具有超前的观念。

| [1] | 罗森斯坦-罗丹. Big push theory note:Latin Ameica's economic development[M]. New York: St.Martin's Press, 1966: 57-67. |

| [2] | 赫希曼. The strategy of economic development[M]. New York: Economic Science Press, 1991: 83. |

| [3] | BARRO R J. Government spending in a simple model of endogeneous growth[J]. Journal of political economy, 1990, 98(5): 103–125. DOI: 10.1086/261726 |

| [4] | BOUGHEAS S, DEMETRIADES P O, EDGAR L W, et al.International aspects of public infrastructure investment[R].University of Nottingham, 2000:15-19. http://www.academia.edu/11201694/Infrastructure_specialization_and_economic_growth |

| [5] | LEE K S, ANAS A.Cost of deficient infrastructure:The case of Nigerian manufacturing[D].NY, USA:State University of New York, 2007. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978184569591050005X |

| [6] | CASTELLS A, SOLE-OLLE A. The regional allocation of infrastructure investment:The role of equity, efficiency and political factors[J]. European Economic Review, 2005(7): 1165–1205. |

| [7] | 唐建新. 超前抑或滞后—西方发展经济学关于基础设施发展模式理论述评[J]. 投资研究, 1999(1): 46–49. |

| [8] | 周溪召. 交通运输系统投资特性探讨[J]. 云南交通科技, 1999, 15(3): 41–45. |

| [9] | 刘景林. 论基础结构[J]. 中国社会科学, 1983(1): 56–62. |

| [10] | 丁建勋. 基础设施投资与经济增长—我国基础设施投资最有规模估计[J]. 山西财经大学学报, 2007(2): 28–31. |

| [11] | 那丹妮, 于汶加, 王高尚. 交通基础设施建设水平的中外对比研究[J]. 产业观察, 2010(6): 56–59. |

| [12] | 唐成平, 沈要光. 四川省交通运输与经济发展适应性研究[J]. 交通企业管理, 2012(6): 51. |

| [13] | 陆大道. 关于避免中国交通建设过度超前的建议[J]. 地理科学, 2012(1): 2–10. |

| [14] | 任晓红. 交通基础设施空间分布与交通投资分配合理性分析—从制造业区位选择视角[J]. 改革与战略, 2012(6): 25–27. |

| [15] | 马树才, 孙长清. 经济增长与最优财政支出规模研究[J]. 统计研究, 2005(1): 15–20. |

2014, Vol. 20

2014, Vol. 20