2009年9月,联合国气候变化框架公约第5次会议在丹麦哥本哈根召开,中国政府提出2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的减排目标。在中国快速城市化与工业化的背景下,这一目标的实现承载着巨大的压力与挑战。截至2011年底,中国城市化率已达到51.3%,城镇人口6.9亿,城市的“能源消耗”和“碳排放”达到全国总消耗和总排放的85%。

对于碳排放与城市化进程之间存在怎样的作用机制,城市化发展到哪个阶段会出现碳排放的峰值等问题,一直是气候变化研究中的热点问题。因此,本研究利用1800年以来的世界主要国家的城市化与碳排放数据,论证城市化中期阶段与碳排放的联系,为进一步的研究与决策提供借鉴。

一、 文献综述对于世界不同地区城市化与碳排放的关系,特别是人口、社会发展阶段与能源结构在其中的作用,学者从不同角度进行了大量研究。Mishra[1]运用1980-2005年太平洋岛屿国家的面板数据研究显示,“在短期内城市化是能源消费的格兰杰原因”。Halicioglu[2]使用1968-2005年土耳其的数据研究认为“长期中城市化、GDP和能源价格是能源消费的格兰杰原因,但在短期中未通过格兰杰因果检验”。Inma Martinez Zarzos[3]则更为直接地讨论了城市化与碳排放的关系,他利用人口预测模型,采用Dietz & Rosa的计算公式,以1975-2005年不同收入水平国家的GDP、人口数量等为变量,发现城市化与碳排放的弹性系数在不同国家是不同的,发展中国家受到碳排放的冲击更大,其弹性系数达到0.72,而发达国家则较小,甚至是负数。当城市化率较低时城市化率与排放量具有正相关性,当城市化率较高时表现为负相关性,且这个分界点在城市化率60%左右。而薛冰[4]等则以1970-2007年112个国家的面板数据为对象,认为城市化率40%是人均碳排放实现快速增长的拐点。

作为新兴经济体的中国,其碳排放与城市化的关系同样引人关注,包括对中国不同地区在同一时间段内二者的关系,以及同一城市在某一时间序列中二者的变化让许多研究者感兴趣。Shobhakar[5]通过对1985-2006年的数据分析,归纳了中国城市化对碳排放的贡献率。Zhang等则采用更长时间段,即1960-2007年的数据,利用VCR与ECM模型,证明中国的碳排放与固定资产投资、城市人口正相关,与GDP增长符合单向格兰杰因果关系。Zhang[6-7]等研究者在对不同时期中国30个省区的类似研究中,发现中国东西部地区由于发展阶段的不同,其增长相同GDP的碳排放存在差异。对此,中国科学院将中国城市化进程中的碳排放基本划分为4个阶段:第一阶段,碳排放强度不断上升阶段;第二阶段,碳排放强度高峰到人均碳排放量高峰阶段;第三阶段,人均碳排放量高峰到碳排放总量高峰阶段;第四阶段,碳排放总量稳定下降阶段[8]。

以上研究中,研究者多倾向于选择同一时段内的不同国家或地区来进行比较,但在这一时间段内的国家与地区却并不处于相同发展阶段,所以造成诸多研究结果往往与EKC假说①的倒U形曲线相悖。对此,Chimeli[9]认为更好的研究途径是采用时间序列的方法,采用计量与定性分析的方式对各个国家或地区的历史经验单独检验,或对同一发展阶段横向比较,才会更接近于EKC的假设状态。对此,本次研究选择对中国等国家的相同城市化阶段进行比较研究,在更长的时间尺度考察不同国家在加速城市化阶段与碳排放之间的关系。

①EKC假设又称环境库兹涅茨曲线,该假说没有给出明确的时间长度或者阶段划分的标准,而是反映在一个较长时间段内,某些经济、社会要素经历不同阶段的发展轨迹,对环境质量的动态影响过程的总结,即在经济发展的最初阶段,环境污染上升,当到达一定拐点后,则随之下降。

二、 数据来源与分析 (一) 数据来源本研究利用美国橡树岭国家实验室二氧化碳信息分析中心(Carbon Dioxide Information Analysis Center,CDIAC)提供的1850-2006年世界各国化石燃料CO2排放数据, 并以联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)2006年提供的技术报告和方法指南,计算2006年以后的碳排放数据作为补充。城市化数据来源于联合国经济与社会事务部(Department of Economic and Social Affairs,DESA), 结合美国人口调查局与Populstat人口统计网,并对1900年前缺失的数据作拉格朗日插值处理得出。

(二) 碳排放指标的选取为分析中期城市化与碳排放的关系,主要选择碳排放总量与人均碳排放量指标来衡量CO2的变化。碳排放总量是指某国或某一地区所有人为的二氧化碳排放源和碳汇。人均排放量是指一国人口(生产和消费)活动排放的二氧化碳总量除以该国人口。本文中碳排放相关数据均为单纯的碳分子的数值,即等于二氧化碳重量的12/44。另外,未选择排放强度指标(即单位GDP的碳排放量)的原因在于,相比于前两个指标的绝对性,碳排放强度指标受到产业结构、汇率、一次能源品种构成等多方面的影响,不同国家之间有很大的不可比性[10],难以完全反映不同国家在经济效益与碳排放关系上的差异。

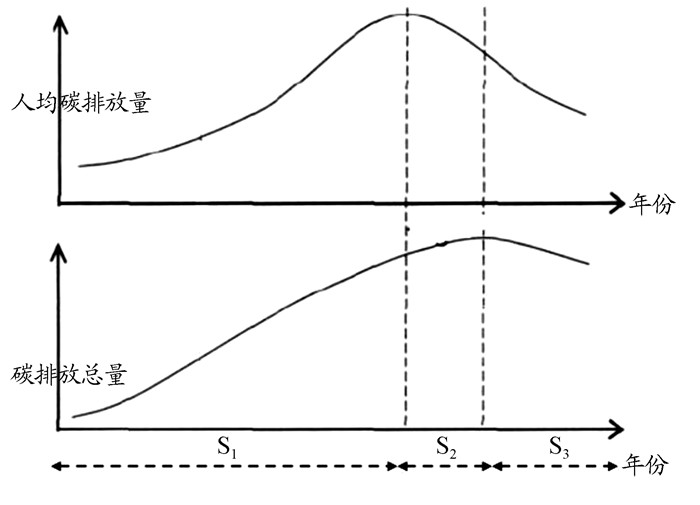

对于碳排放总量与强度指标的演变,一般认为其部分遵循库兹涅兹的倒U形曲线的规律,即图 1中S1-S2-S3构成的三个阶段[8],S1为人均碳排放强度高峰期,S2为碳排放总量高峰期,S3为二者同时下降期。对于中期城市化中碳排放的发展趋势,是否会出现指标下降拐点,将在下文中分析。

|

图 1 碳排放指标的阶段划分 |

由于各国的中期城市化经历的时间跨度与所处时代不同,需要对其时间起止点加以说明(表 1)。从中可以发现,英、法、德等西欧国家的中期城市化均历时百年以上,较完整地经历了第一次与第二次工业革命,是一个长期积累与发展的过程。美国的中期城市化与第二次工业革命时间上一致,而日本则与其战后工商业的“黄金十年(1960-1970年)”基本同步,且耗时最短。中国的中期城市化尚在进行中,但通过比较可以发现,从城市化率30%到50%的耗时相对较短,英法德都在60年以上,美国40年,日本历时最短为10年。

| 表 1 各国中期城市化的时间跨度 |

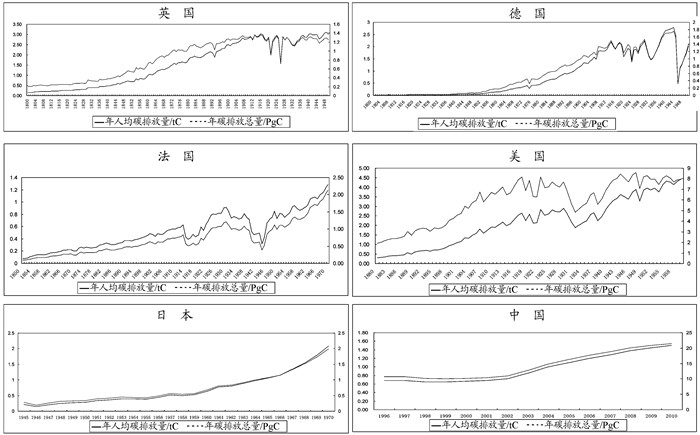

图 2给出了各国城市化中期阶段的年碳排放总量与年人均碳排放量,从图中可以看出以下特点。

|

图 2 城市化中期各国碳排放历年变化 |

城市化中期阶段碳排放保持持续增长的态势,未出现碳排放总量或人均碳排放量的下降拐点,即未达到上文所提到的倒U形曲线中的峰值。从年度碳排放总量看,西欧国家中英国增长18.79倍,法国增长22.36倍,德国增长72.74倍。但由于西欧三国的碳排放起点低,且城市化中期完整地经历了两次工业革命,所以其增长倍数较大,但绝对数量比美国小。美国城市化中期与二次工业革命紧密相连,年碳排放总量从0.54PgC增长到7.97PgC,虽然仅增长14.69倍,但其从1890年起一直保持年碳排放总量世界第一的位置,直到2007年被中国超过。人均碳排放则从1900年前后位居世界第一,直到现在。日本城市化中期历时最短,碳排放总量增长9.87倍。中国碳排放总量在城市化率接近40%(2002年)时,增速明显加快,在城市化率40%~50%阶段,平均增速达到9.6%,但近年来增速有逐步放缓的趋势。

对于碳排放峰值的出现,发达国家是在1980年后才出现人均碳排放的峰值,然后呈现出缓慢下降的态势,接近1990年才出现碳排放总量的峰值。而在这两个时间点,发达国家均已进入城市化后期。因此,在城市化中期阶段,碳排放总量与人均碳排放量呈现出双增长的态势。

同时,各国的碳排放量明显受到某时间段政治经济环境的影响。如图 2所示,英国、美国、德国、法国在1915-1920年受第一次世界大战战后衰退,1929-1932年时受大萧条,德国、日本在1945-1948受第二次世界大战战后衰退,中国在1998-2000年受亚洲金融危机等影响,碳排放指标都呈现出急剧下降的趋势。但暂时性影响消退以后,碳排放量会恢复到正常水平。

对于城市化中期碳排放的增速变化,在排除异常时间段的情况下,英国与德国的年碳排放总量增长速率平稳,保持在年1.17%的水平;法国在城市化率40%以前较慢,增长速率为年0.66%,后期(1946年以后)较快,为年2.6%;日本、美国、中国增长速率较快,日本为年6.6%,美国为9.04%,中国为9.54%。西欧国家增长速率较低与其城市化中期时间段较长有直接关系,而中、日、美三国的城市化中期历时相比西欧国家较短,也使其增长速率能保持较高水平。

三、 城市化与碳排放的格兰杰因果关系分析 (一) 方法选择由于时间序列数据往往都是非平稳的,如果直接对非平稳的时间序列数据进行回归分析,会产生“伪回归”问题。第一步需判断序列的平稳,常用的方法是进行单位根检验,来考察时间序列是否为单整序列。如果一个时间序列均值随时间而变化,要么方差随时间而变化或二者同时发生变化则称之为非平稳时间序列,如果序列为非平稳时间序列,可通过差分的方式检验其是否为单整序列。

其次,进行协整性检验。如果变量之间存在协整关系,进行回归,并保留残差,同时对残差进行单位根检验,如残差是单整的则证明二者存在协整关系。协整检验把时间序列分析中短期动态模型与长期均衡模型的优点结合起来,探求非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系,避免了用差分后的序列进行建模时产生的长期调整信息丢失的问题。本文采用Engle-Granger两步检验法。

最后,对于通过协整检验检测变量的长期均衡关系中变量在波动中到底孰因孰果的问题,采用Granger因果关系检验,目的在于当两个变量之间暂时存在先导和滞后关系时,是否能从统计上查明其因果关系。

(二) 结果分析在对6个国家城市化率、年碳排放量与年人均碳排放量取自然对数后,根据上述步骤,运用EVIEW5.0软件,显示结果如下。

第一,平稳性检验。利用单位根(ADF)检验,在城市化中期阶段,6个国家的城市化率与年碳排放量及年人均碳排放量都是I (1)序列,即均为一阶单整序列,表明城市化水平与碳排放总量及年人均碳排放量,可能存在长期稳定的比例关系, 且可进行协整检验。

第二,协整检验结果显示,从城市化中期的时间段看,6个国家碳排放及城市化之间均存在协整关系。

第三,格兰杰因果检验结果见表 2。从结果中可以看出,在城市化中期阶段,没有国家呈现出城市化与碳排放的双向因果关系。在碳排放总量方面,法国、日本、中国表现为城市化是碳排放的影响因素,但后者不是前者的原因。英国存在碳排放总量对城市化的单向因果关系,美国与德国的碳排放总量与城市化没有因果关系。在年人均碳排放方面,美国、德国表现为人均碳排放的增长是城市化的原因,其他国家则是相反。

| 表 2 各国城市化与碳排放格兰杰因果检验结果 |

第一,中期城市化是碳排放持续增长的过程。无论各国中期城市化时间长短和增长量的差异,碳排放量均保持增长。中期城市化与碳排放之间存在稳定的关系,虽然会受到短期冲击的影响,但从长期看将很快回复到正常位置。在中国中期城市化完成以前,实现总量与人均碳排放的数量降低,是不符合发展规律的,这也是中国承诺降低碳排放强度,而不是其他碳排放指标的原因。

第二,不同国家在城市化中期阶段表现出碳排放与城市化的不同关系。通过格兰杰因果检验的结果看出,中期城市化阶段,不同国家不存在单一、精准的因果关系,即使是同一地区的国家,如英国、法国、德国同属于西欧地区,经济结构、资源禀赋等的差异使城市化与碳排放之间的关系也存在较大不同。

第三,中国正处于城市化中期阶段,中国的城市化发展与二氧化碳排放量之间不具有理论上的双向因果关系,只存在城市化对碳排放的单向影响,城市化的发展对于碳排放量具有一定的滞后性。主要原因在于中国城市化的发展并未实现与主要碳排放源,即工业的同步协调发展的状态。特别是本文研究的1996年以来,虽然由于户籍制度与行政建制的改变,有大量农村人口变为城市人口,但由于国内产业结构中第二产业所占比值一直保持在40%以上的水平,所以吸纳新增城市人口的工业所消耗的能源增长迅速,其速度超过了城市人口增长的速度。从其他国家的发展历程看,进入城市化40%以后,人均碳排放将呈现更高的排放水平,从而促使总量进一步上升,这对中国下一步的减排带来更大的压力与挑战。

本研究由于数据来源的限制,没有剔除两次世界大战对6国的影响,同时人均碳排放也并非基于城市人口的人均碳排放,因此并不能完全反映城市化与碳排放之间的关系,这在一定程度上影响了检验的结果。如何将各国的发展模式、能源结构、城乡差距等因素考虑进去,将是下一步研究的重点。

| [1] | MISHRA S, SHARMA S. The energy GDP nexus: Evidence from a panel of Pacific island countries[J]. Resource and Energy Economics, 2009, 31: 210–220. DOI: 10.1016/j.reseneeco.2009.04.002 |

| [2] | HALICIOGLU F. Residential electricity demand dynamics in Turkey[J]. Energy Economics, 2007, 29: 199–210. DOI: 10.1016/j.eneco.2006.11.007 |

| [3] | ZARZOSO I M. The impact of urbanization on CO2 emissions: Evidence from developing countries[M]. Berkeley: The Berkeley Electronic Press, 2008. |

| [4] | 薛冰, 李春荣, 刘竹, 等. 全球1970-2007年碳排放与城市化关联机理分析[J]. 气候变化研究进展, 2011, 7(6): 423–427. |

| [5] | DHAKAL S. Urban energy use and carbon emissions from cities in China and policy implications[J]. Energy Policy, 2009, 37: 4208–4219. DOI: 10.1016/j.enpol.2009.05.020 |

| [6] | ZHANG X P, CHENG X M. Energy consumption, carbon emissions, and economic growth in China[J]. Ecological Economics, 2009, 68: 2706–2712. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2009.05.011 |

| [7] | LI F, DONG S C, LI X, et al. Energy consumption-economic growth relationship and carbon dioxide emissions in China[J]. Energy Policy, 2011, 39: 568–574. DOI: 10.1016/j.enpol.2010.10.025 |

| [8] | 中国科学院可持续发展战略研究组. 2009中国可持续发展战略报告--探索中国特色的低碳道路[M]. 北京: 科学出版社, 2009: 37-45. |

| [9] | CHIMELI A B, BRADEN J B. Total factor productivity and the environmental Kuznets curve[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2005, 49(2): 366–380. DOI: 10.1016/j.jeem.2004.06.003 |

| [10] | 何建坤, 刘滨. 作为温室气体排放衡量指标的碳排放强度分析[J]. 清华大学学报:自然科学版, 2004, 44(6): 741. |

2015, Vol. 21

2015, Vol. 21