污染被认为是负外部性的公共产物。如果没有政策干预,经济发展通常会过度产生污染物。降低污染物排放通常使用两个方法:一是通过严格的环境规制进行直接干预;二是通过市场运作,如征收排放费和发放污染许可证间接干预。但是,有学者认为,严格的环境规制虽然可以迅速降低污染,但是也会增加生产成本,对产出和生产率等带来不利影响而阻碍其国际竞争力的提升,即“污染避难所假说”[1-2]。然而另一些学者则认为严格的环境规制将促使本国产业率先发展与环境更兼容的创新技术并革新生产工艺等,达到环境清洁和竞争力提高的双赢,即“波特假说”[3-5],①。已有文献多从以下两个角度检验此观点:(1)环境规制对技术创新的影响,如Brunneimer和Cohen[6],Devries和Withagen[7];(2)从生产率角度研究环境规制对企业竞争力的影响,如Domaz1icky和Weber[8],Managi等[5]。Hamamoto[9]则将环境规制、技术创新和全要素生产率联系起来分析。

①波特(Michael Porter)认为严格的环境保护能够引发创新,抵消成本,产生净收益,提高企业的国际竞争力, 是为“波特假说”。

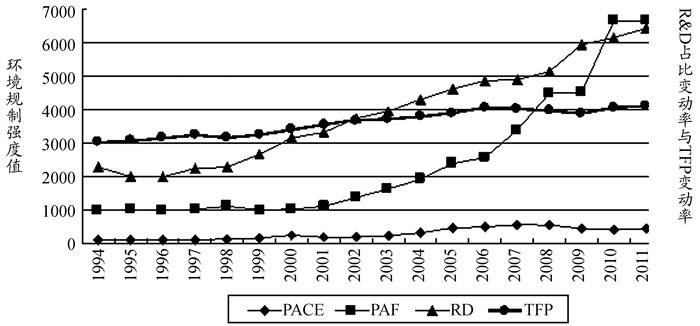

然而,环境规制究竟是促进还是阻碍了技术创新和全要素生产率,学术界至今尚未达成共识。那么,中国的现状是支持“波特假说”还是倾向于“污染避难所假说”呢?观察图 1所示的1994-2011年中国环境规制强度变动(PAF和PACE)、中国R & D投入占GDP的比重变化(R & D占比)、中国全要素生产率变动(TFP),可以清晰发现:中国环境规制强度变动、中国R & D投入的GDP占比变动和中国全要素生产率变动趋势总体一致。那么它们之间是否存在统计意义上的正相关关系呢?改革开放以来,中国加速实现的工业化和城市化伴随着较低的自然资源利用率、持续下降的环境质量以及日益明显的环境健康损失,令本就先天不足、后天失调的生态环境更加严峻。从污染物排放看,中国单位GDP污染排放是发达国家平均水平的10倍以上,预计到2015年, 中国CO2排放量将达到世界总排放量的20%, 成为世界排名第一的温室气体排放大国,污染问题非常严峻。从世界环境绩效(EPI)排名看,2012年中国在所有163个国家和地区中位列第116位,环保现状不容乐观。再对比各国环境规制强度,国际地球科学信息中心网(CIESIN)显示, 中国的环境监管指标强度在参评的146个国家和地区中位列115位,环境规制强度严重不够。不过幸运的是,中国政府充分认识到节能减排已刻不容缓, 并提出了“科学发展观”及“和谐社会”理念,实践可持续发展之路。那么怎样才是适宜的环境规制强度,又如何使用好环境规制政策呢?环境规制工具能成为促进技术创新的催化剂么?由环境规制促进的技术创新能力和全要素生产率是什么关系?增强中国产业绿色核心竞争力的路径在哪里?找到解决这些问题的答案在积极探索可持续低碳经济发展模式的中国显得尤为迫切。因此,本文深入探讨中国环境规制、技术创新与全要素生产率之间的关系,以期能够为中国在今后经济发展过程中实现节能减排,提升技术创新能力,达到环境保护与经济发展的双赢提供一定的参考依据和思路。

|

图 1 1994-2011年中国环境规制强度变动、R & D投入的GDP占比变动和全要素生产率变动 |

就环境规制和技术创新的关系,国外学术界存在两种观点。一种认为环境规制对技术创新影响具有“波特假说”的正相关效应,如Brunnermeier和Cohen[6]运用美国146个制造业1983-1992年的面板数据,实证分析了环境规制与技术创新之间的关系。结果显示,污染治理成本的增加与环境专利间存在较小但统计显著的正相关关系。Hamamoto[9]对日本1960-1970年的数据进行实证分析,发现环境规制对日本R & D活动有显著正向推动作用。Arimura[10], Lanoie等[11]采用7个OECD国家(即加拿大、法国、匈牙利、德国、日本、挪威、美国)企业层面数据,实证发现高强度环境规制促进了企业技术创新。而另一种观点认为环境规制对技术创新影响不具有正相关效应,如Nakano[12]通过对日本纸浆和造纸工业企业的数据进行研究,表明环境规制并没有显著地推动技术进步。

就环境规制与全要素生产率的关系,国外学者亦持两种观点。一种观点认为环境规制对全要素生产率有正面推动作用,如:Berman和Bui[4]考察了空气质量规制对美国洛杉矶地区石油冶炼业生产率的影响,发现受规制企业全要素生产率有较大提高,而没有受规制企业的生产率反而下降。Domaz1icky和Weber[8]使用美国1988-1993年化工产业有关污染治理运行成本和生产率等数据,实证分析了环境规制对生产率增长的影响,结果显示,在环境规制下6个化工产业每年的生产率增长在2.4%~6.9%。Managi等[5]运用投入产出法对全要素生产率进行研究,发现由环境规制引起的成本投入可以提高全要素生产率,达到环境与经济的双赢。而另一种观点则认为环境规制对全要素生产率不具有正面推动作用,如Alpay、Buccola和Kerklmet[13]考察了环境规制对美国食品加工业利润率和生产率的影响,发现环境规制对美国食品加工业的利润率影响不显著,对生产率有负的影响。Lanoie等[14]运用加拿大17个制造业的数据,发现即期环境规制对全要素生产率有负的影响;滞后一期和二期的环境规制对全要素生产率的影响不明显。

国内关于此项研究的起步较晚,文献较少,且其中多为探讨环境规制对技术创新的影响,如李小平等[15]、李玲等[16]实证分析环境规制对技术创新的影响,发现一定水平的环境规制强度有效促进了企业技术创新。王怡[17]检验了1994-2009年中国环境规制与技术创新的关系,结果显示,环境规制提高了技术创新水平。而江珂[18]发现环境规制对技术创新的推动作用不明显。王群伟等[19]研究发现环境规制导致企业生产成本高涨,阻碍了技术创新。也有学者探讨环境规制对全要素生产率的影响,如杨俊和邵汉华[20]分析了1998-2007年间中国28个省级单位面板工业受环境规制的影响及生产力损失情况。叶祥松等[21]发现环境规制推动了全要素生产率的提高。但是,张成[22]验证中国1996-2007年的环境规制与全要素生产率间的关系,发现环境规制对短期的全要素生产率有显著的负作用。

由于技术创新在环境规制的全要素生产率提高中发挥着重要作用,国外学者对此进行了一定有益探索,如Hamamoto[9]在检验了环境规制对日本5个污染型制造业技术创新的影响基础上,进一步检验了环境规制通过影响这5个制造业技术创新进而影响其全要素生产率的情况,结果表明环境规制对全要素生产率的提高有积极影响。但纵观现有国内文献,很少有学者就环境规制通过影响技术创新水平进而影响全要素生产率进行探讨。基于此,本文采用2000-2011年中国省级单位面板数据,实证考察环境规制对技术创新水平,以及通过技术创新影响全要素生产率进行探讨,以期为政府制定更为有效的通过环境规制促进企业技术创新及提高全要素生产率的政策提供参考。

三、 模型设定及数据说明 (一) 模型设定 1. 环境规制对技术创新水平的影响已有文献多认为一国技术创新水平受地区经济发展程度和国际因素等影响[23-24],故技术创新水平的生产函数可用式(1)表示:

| $ I = f(IND, INT) $ | (1) |

式(1)中,I反映技术创新水平;IND反映地区经济发展程度;INT反映国际影响因素。鉴于环境规制变量是本文考察的重点,故将其纳入技术创新的产出函数中。因此技术创新的扩展函数如式(2)所示:

| $ RD = f(ENV, IND, INT) $ | (2) |

式(2)中ENV反映环境规制强度。

参照Grabowski、Vernon和Coad、Rao的研究,本文将取对数后的实证模型设定为:

| $ \begin{array}{l} \ln R{D_{i{\rm{t}}}} = {\beta _0} + {\beta _1}\ln PA{F_{i, {\rm{t}}-1}} + {\beta _2}\ln PAC{E_{i, {\rm{t}}-1}} + {\beta _3}PROFI{T_{i, {\rm{t}}-1}} + {\beta _4}\ln GD{P_{i, {\rm{t}} - 1}} +\\ {\beta _5}\ln EM{P_{i, {\rm{t}} - 1}} + {\beta _6}\ln EM{P^2}_{i, {\rm{t}} - 1} + {\beta _7}\ln CA{P_{i, {\rm{t}} - 1}} + {\beta _8}\ln FD{I_{i, {\rm{t}} - 1}} + {\beta _9}\ln T{I_{i, {\rm{t}} - 1}} +\\ {\beta _{10}}\ln EXP{R_{i, {\rm{t}} - 1}} + \gamma TIMED + {v_i} + {\varepsilon _{i{\rm{t}}}} \end{array} $ | (3) |

其中,RD为地区R & D投入,反映地区技术创新水平。反映技术创新的指标通常为三个,一是R & D投入,二是专利水平,三是新产品销售收入[25-26]。本文采用R & D投入作为技术创新的衡量指标。

PAF为地区环境污染治理投资,PACE为地区工业污染治理投资,两者均表示环境规制强度。衡量环境规制强度的方法较多,如欧美国家通常采用单位产出的“污染治理和控制投入”来表示环境规制强度[6]。国内学者一般采用单位产出的污染排放量来衡量环境规制强度[27]。还有学者认为一国收入水平与环境规制强度的相关性高,因而采用人均收入水平替代环境规制变量[28]。本文借鉴Valeria等[29]的做法,以PAF和PACE这两个指标共同反映环境规制强度。

PROFIT为地区工业企业利润。地区工业企业利润最能反映地区工业企业经济效应,利润越高,越能支撑企业R & D投入,提高企业技术创新水平。

GDP为地区人均GDP,反映地区经济发展水平。国内外学者多数认为经济发展水平是影响技术创新水平的重要因素[30-31]。较高的经济发展水平能有效提升技术创新能力。

EMP为地区就业人员数,反映地区企业规模。地区企业规模越大,所吸收的就业人员数越多。已有文献多认为企业规模可以在一定程度上影响企业的技术创新水平[32-33]。Aghion等[34]发现企业规模和技术创新之间存在倒U型关系,本文加入地区企业规模二次项以检验此关系在中国是否成立。

CAP为资本密集度,用各地区固定资本投资额与地区就业人数的比值表示。本文采用各地区固定资本投资额表示资本禀赋。地区资本禀赋大意味着该地区企业拥有较多、较先进机器设备,也往往拥有更高的技术创新能力。Cole等[35]发现资本密集度与地区技术创新水平呈正相关关系。

FDI为外商直接投资,用各地区实际外商直接投资额表示。由于外商直接投资与当地技术水平提升关系紧密[36-38],故本文将其纳入模型进行探讨。

TI为国外技术引进。鉴于数据的可得,本文用各地区大中型工业企业国外技术引进经费投入表示。国外技术引进对技术创新活动的影响如何取决于它们之间的关系是互补,还是替代[39]。

EXPR为地区出口总额。地区出口额主要与该地区和国际接轨的程度有关。国际市场一般比国内市场竞争更激烈,参与国际市场的企业一般会通过R & D获得更高的技术和劳动生产率。这意味着更高的出口额就会有更高的创新倾向[40]。

TIMED为时间哑变量,反映各年宏观经济政策及制度变革对技术创新和全要素生产率的影响。选择这个变量是基于中国诸多经济行为和经济结果受宏观经济政策及制度影响很大的缘故。

i代表地区,t代表年份。β0、β1、β2、β3、β4、β5、β6、β7、β8、β9、β10、γ均是待估参数,vi为地区i的固定效应,反映各地区间的异质性。εit为白噪音。一些学者如Jaffe和Palmer[41]发现环境规制对技术创新的正向影响有滞后性,故本文先将表示环境规制强度的PAF和PACE各滞后一期。为避免各变量间的内生性问题,本文将各变量都滞后一期。

2. 环境规制引致的R & D投入对全要素生产率的影响基于Hamamoto[9]的做法,本文探讨由环境规制引致的R & D投入对全要素生产率的影响采用的模型为:

| $ \begin{array}{l} \ln TF{P_{i{\rm{t}}}} = {\beta _0} + {\beta _1}\ln R{D_1}_{i{\rm{t}}} + {\beta _2}\ln R{D_2}_{i{\rm{t}}} + + {\beta _2}(\ln R{D_1}_{i{\rm{t}}} \times D{H_i}){\beta _4}\ln T{I_{i{\rm{t}}}} + \\ \lambda TIMED + {\delta _i} + {\varepsilon _{i{\rm{t}}}} \end{array} $ | (4) |

其中,TFP为i地区第t年的全要素生产率。本文借鉴陈刚[42]的做法,采用索洛余项法计算TFP。

RD1为环境规制直接引致的R & D投入,RD2为非环境规制直接引致的R & D投入。RD1和RD2的计算公式分别为:

| $ R{D_1}_{i{\rm{t}}} = {{\hat \beta }_{PAF}} \times \left[{\frac{{\Delta PA{F_{i{\rm{t}}, {\rm{t}}-1}}}}{{PA{F_{i{\rm{t}}, {\rm{t}}-1}}}}} \right] \times R{D_{i{\rm{t}}}} $ | (5) |

| $ R{D_{2i{\rm{t}}}} = R{D_{i{\rm{t}}}} - R{D_{i{\rm{t}}}} $ | (6) |

其中,RD、βPAF为R & D投入和PAF的估计系数。PAF为地区环境污染治理投资。TI表示国外技术引进费用。

DH为哑变量,反映地区的能源/污染密集度。本文通过计算比较各地区人均工业污染治理投资额大小,将北京、天津、辽宁、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东、山西、甘肃和宁夏视为能源/污染密集度大的地区,并赋值1,余下省份赋值0。

lnRD1it×DHi为环境规制直接引致的R & D投入与哑变量的交叉项,反映环境规制直接引致的R & D投入在不同能源/污染密集度的地区对全要素生产率的差异影响。鉴于中国国情,国家政策(TIMED)对中国全要素生产率有重要影响,故本文亦将其纳入公式(4)中。Δi反映地区异质性。Β0、β1、β2、β3、β4、λ均是待估参数。

3. 环境规制对全要素生产率的直接影响为进一步探讨环境规制与全要素生产率间的关系,本文借鉴Gray和Shadbegian[43]的做法并结合模型(3),得到如下环境规制对全要素生产率直接影响的估计模型:

| $ \begin{array}{l} \ln TF{P_{i{\rm{t}}}} = {\beta _0} + {\beta _1}\ln PA{F_{i, {\rm{t}}-1}} + {\beta _2}\ln PAC{E_{i, {\rm{t}}-1}} + {\beta _3}PA{F_{i, {\rm{t}}-2}} + {\beta _4}\ln PAC{E_{i, {\rm{t}} - 2}} + \\ {\beta _5}\ln R{D_{i{\rm{t}}}} + {\beta _6}\ln T{I_{i{\rm{t}}}} + \lambda TIMED + {\delta _i} + {\varepsilon _{i{\rm{t}}}} \end{array} $ | (7) |

为更有效考察环境规制直接影响全要素生产率的时间因素,本文将环境规制变量(PAF和PACE)各滞后一期及两期。

(二) 数据说明本文样本数据所采用的R & D投入和国外技术引进费用来自样本年历年《中国科技统计年鉴》。环境污染治理投资和工业污染治理投资的2000-2002年数据来自《中国环境年鉴》,2003-2011年数据来自《中国环境统计年鉴》。其他变量数据均来自历年《中国统计年鉴》。由于西藏各变量数据缺失较多,故最终面板数据为除西藏外的30个省市自治区截面单位在2000-2011年间的时间序列资料。

为消除物价因素带来的误差,本文采用居民消费价格指数将人均GDP、地区出口总额、国外技术引进费用和R & D投入进行换算,采用固定资产投资价格指数将全社会固定资产投资总额、PAF和PACE进行换算。由于FDI在统计年鉴里采用美元计价,本文用《中国统计年鉴》中的年平均人民币汇率换算为人民币,并用固定资产投资价格指数进行平减。因为历年统计年鉴中的居民消费价格指数以1978年为基期,固定资产投资价格指数以1991年为基期,故本文以2000年为基期将两个价格指数换算为统一标准,换算结果如表 1所示。

| 表 1 以2000年为基期的消费价格指数和固定资产投资价格指数 |

本文使用的计量分析软件为Eviews6.0。

四、 实证研究及结果分析采用ADF-Fish对各变量进行单位根检验,发现在10%显著性水平下,各变量均拒绝存在单位根,故本文所采用的数据均是平稳的。再用Hausman检验,结果为拒绝原假设,故本文采用固定效应模型。

(一) 环境规制对技术创新的影响分析将具有横截面特征和时间序列特征样本观测值代入公式(3),得到环境规制对技术创新的回归结果如表 2所示。

| 表 2 环境规制对技术创新水平的影响 |

由表 2看,模型1和2中环境污染治理投资(PAF)和工业污染治理投资(PACE)对技术创新均有明显正向推动作用且在1%的水平上显著。环境污染治理投资(PAF)每提高1%,将带动R & D投入增加0.386 4%、0.292 7%;工业污染治理投资(PACE)每提高1%,将带动R & D投入增加0.110 9%、0.083 5%。这与李小平[15]、陆旸[28]、Brunneimer和Cohen[6]等的研究结论相似,即环境规制对中国技术创新有正的影响作用,从而在一定程度上验证“波特假说”在中国成立。

为进一步探讨工业污染治理投资中工业“三废”治理对技术创新的推动情况,本文依次将lnWATER、lnGAS、lnWASTE作为解释变量带入方程(3)进行回归,估计结果如模型(3)、(4)、(5)所示。从估计结果看,工业“废水”治理投资(lnWATER)每提高1%,将带动0.037 1%的R & D投入;工业“废气”治理投资(lnGAS)每提高1%,将带动0.005 6%的R & D投入;工业“固废”治理投资(lnWASTE)每提高1%,将带动0.007 2%的R & D投入。工业“废水”治理投资对技术创新推动最大,工业“固废”治理投资对技术创新推动最弱。这与袁鹏等[44]、韩强[45]的研究结论相似。究其原因是治理三种污染物排放的机会成本不同造成它们对技术创新的推动效果不同。如袁鹏发现中国工业“废水”平均影子价格为0.017 8万元/吨,工业“废气”,“固废”平均影子价格为5.158万元/吨和4.597万元/吨,即减少一吨工业“废水”带来的工业总产值的损失远远低于工业“废气”和工业“固废”。因此,企业更愿意治理工业“废水”,以提高经济效益。

FDI对技术创新亦有正向推动作用,即FDI在中国存在技术扩散效应。由于没有通过显著性检验,说明技术扩散效应不明显。这与Un、Cuervo-Cazurra[46]、张伟等[26]的研究结论相同。

地区工业企业规模对技术创新有正向推动作用且在10%的水平上显著。地区工业企业规模每提高1%将带动0.135 0%的R & D投入。究其原因是工业企业规模越大,越有实力提升技术水平以稳固其市场地位,实现规模经济[47]。地区工业企业规模二次项lnEMP2相对一次项lnEMP系数很小,且未通过显著性检验,说明技术创新与地区工业企业规模的线性关系明显,二次项作用不显著。这与高良谋等[48]认为技术创新与工业企业规模呈倒“U”型关系不一致。

资本密集度对技术创新有正向推动作用且在1%的水平上显著。资本密集度每提高1%将带动0.317 4%的R & D投入。说明资本投入是推动技术创新的重要手段。究其原因在于资本的不断积累和更新隐含着物化技术的进步[34]。肖文等[49]通过实证检验,也认为资本投入对技术创新有推动作用。

国外技术引进对中国技术创新有正向推动作用且在10%的水平上显著。国外技术引进每提高1%将推动0.014 7%的R & D投入。说明本地企业通过学习和模仿引进的国外技术能在一定程度上提升自身技术水平[25]。王瑾[50]认为通过国外技术引进,强化中国对国际技术溢出的吸收能力可以有效提高技术创新水平。

人均GDP对技术创新有正向推动作用且在10%的水平上显著。人均GDP每提高1%,将带动0.234 5%的R & D投入。说明地区经济发展水平是推动技术创新的重要因素。沈能等[51]持相同观点。

地区工业企业利润对技术创新有正向推动作用,利润每提高1%,将带动0.002 3%的R & D投入。由于没有通过显著性检验,说明地区工业企业利润对技术创新的推动作用不仅非常小而且不明显。这与Hall[52]的研究结论不同,他认为企业利润是推动技术创新的最重要因素。

出口额对中国技术创新有正向推动作用。出口额每提高1%将推动0.234 6%的R & D投入。这是由于在国际市场上,企业面临的竞争压力更多,技术要求更严格,企业为开拓国际市场并保有竞争力必须加大对R & D的投入,革新技术,提高生产率[40, 53]。

国家政策对技术创新有正向推动作用,回归系数为0.161 2%且在5%的水平上显著,说明国家政策对技术创新影响大。虽然中国自改革开放以来一直提倡自主创新,但对自主创新的高度重视始于2006年。该年国家相继出台《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,召开全国科技大会并首次提出建设创新型国家这一目标。2006年成为中国自主创新发展史上一个重要里程碑,指明了中国自主创新体系建设的具体方向,开启了创新主体内部激励的机制,显著推进了中国自主创新事业的发展。此后,国家密集出台一系列配套政策及补充文件以确保中国自主创新活动的持续高效开展。Acemoglu等[54]、赵红等[55]也发现国家政策对技术创新有明显推动作用。

(二) 由环境规制直接引致的技术创新对全要素生产率的影响分析由环境规制直接引致的技术创新对全要素生产率的回归结果如表 3所示。

| 表 3 环境规制直接引致的技术创新对全要素生产率的影响 |

由表 3看,模型1-3中,lnRD1的回归系数为正且都在5%的水平上显著,说明由中国环境规制直接引致的R & D投入对全要素生产率的影响是明显的。这是由于加强环境规制后,企业的技术进步与规模效率都大幅度提高[56],技术进步或是直接改进污染处理技术和间接改进生产技术,或是通过减少单位GDP的能源消耗从而降低污染排放和资源投入,最终提高全要素生产率[57]。

模型1-3中,lnRD2的回归系数为正且都在1%的的水平上显著,说明由非环境规制直接引致的R & D投入对全要素生产率的影响也非常明显。与lnRD1相比,lnRD2的回归系数更大(lnRD2的平均回归系数为0.220 661,lnRD1的平均回归系数为0.022 639),显著性水平更高(lnRD2的平均显著性水平为0.000 0,lnRD1的平均显著性水平为0.024 7),说明由环境规制直接引致的R & D投入对全要素生产率的影响没有由非环境规制直接引致的R & D投入的影响显著。

模型4中,总R & D投入对全要素生产率有明显推动作用且在1%的水平上显著。总R & D投入每提高1%将推动0.318 4%的全要素生产率增长,说明中国总R & D投入显著促进了全要素生产率增长。这与O’Mahony M[58]的研究一致,与高越等[59]相反。高越等认为中国技术知识存量转化为全要素生产率的能力较低。

模型2和3中,环境规制直接引致的R & D投入与能源/污染密集度地区哑变量交叉项未通过显著性检验,说明由环境规制直接引致的R & D投入对全要素生产率的影响在高污染、高能耗地区不明显,当地工业企业无法应对和吸收加强环境规制后需要的更高技术水平和生产效率[60]。

模型3-4中,国外技术引进的回归系数为正且在1%的水平上显著,说明国外技术引进对全要素生产率的影响明显。地区工业企业通过学习、模仿国外技术,并在消化、吸收的基础上进行创新,带动自身技术水平快速提升,进而提高全要素生产率[61]。赵志耘等[62]实证发现国外技术引进是中国全要素生产率增长的重要原因。

模型1-3中,国家政策的回归系数为正且在10%的水平上显著,说明国家政策对全要素生产率的影响明显。2006年及以后,国家密集出台的一系列配套政策及补充文件显著促进了技术进步[63],而技术进步是推动全要素生产率增长的主要因素[64-65], 表明国家政策在有效促进全要素生产率提高方面发挥了重要作用。

(三) 环境规制对全要素生产率的影响分析环境规制对全要素生产率的回归结果如表 4所示。

| 表 4 环境规制对全要素生产率的直接影响 |

由表 4看,模型1-2中,滞后一期的环境污染治理投资(lnPAF_1)对全要素生产率有正向推动作用且在1%的水平上显著。lnPAF_1每增加1%将分别推动0.088 1%、0.093 2%的全要素生产率增长,说明中国环境污染治理投资对全要素生产率有显著的促进作用,再次验证了“波特假说”在中国的成立。这与Berman和Bui[4]的研究结果一致,即高强度的环境规制在有效提高环境质量的同时提升了地区工业企业的全要素生产率及市场竞争力。

模型1-2中,滞后一期的工业污染治理投资(lnPACE_1)对全要素生产率有正向推动作用且在1%的水平上显著。lnPACE_1每增加1%将分别推动0.049 1%、0.059 3%的全要素生产率增长,说明工业污染治理投资对全要素生产率有显著促进作用。对比lnPAF_1的回归系数可知,滞后一期的环境污染治理投资对全要素生产率推动作用更大。

模型3中,滞后两期的环境污染治理投资(lnPAF_2)对全要素生产率有正向推动作用且在1%的水平上显著;滞后两期的工业污染治理投资(lnPACE_2)对全要素生产率有正向推动作用且在10%的水平上显著。lnPAF_2每增加1%将推动0.0462%的全要素生产率增长;lnPACE_2每增加1%将推动0.020 3%的全要素生产率增长。说明滞后两期的环境规制依然能推动全要素生产率增长,但其推动效果明显小于滞后一期的环境规制对全要素生产率的推动。这与马海良等[66]的发现一致,表明“波特假说”在中国的成立有短期的时间约束性。

模型1-3中,R & D投入对全要素生产率有明显推动作用且在1%的水平上显著。R & D投入每增加1%将分别推动0.255 5%、0.260 4%、0.257 5%的全要素生产率增长。说明中国R & D投入是提高全要素生产率进而促进经济持续高速增长的核心因素。Griffith和Rachel[67]认为R & D投入或是直接通过创新促进全要素生产率增长,或是通过技术转移间接推动全要素生产率增长。邓力群[68]实证发现中国R & D投入显著促进了全要素生产率的提高。

模型2-3中,国外技术引进对全要素生产率有正向推动作用且在5%的水平上显著。国外技术引进每增加1%将分别推动0.029 0%、0.030 8%的全要素生产率增长。说明国外技术引进对中国全要素生产率有明显促进作用。Acharya和Keller[69]发现一国通过技术引进从而吸收、模仿发达国家的先进技术,可以迅速提升本国的技术水平和全要素生产率。

模型1-3中,国家政策对全要素生产率有明显推动作用且在1%的水平上显著。其对全要素生产率增长的贡献率分别为0.123 7%、0.121 7%、0.121 8%。如改革开放以来,中国一直加快完善市场经济体系。2006年1月1日起新实施的《公司法》将原公司法第四条第三款“公司中的国有资产所有权属于国家”删去,标志着国有资产所有权的重新界定。此后国家出台相关政策陆续下放国家权力。对私有资产等的再次放权为中国生产率提高提供了良好的制度环境,而制度环境是一国全要素生产率长期增长的基本源泉,能显著推动全要素生产率的增长[70]。陈刚[42]认为国家政策及其创造的制度环境对提高本地全要素生产率具有基础性作用。

五、 结论与政策建议本文利用2000-2011年省级单位面板数据,探讨了环境规制对技术创新,环境规制引致的R & D投入对全要素生产率及环境规制对全要素生产率的影响。

环境规制是提高中国技术创新能力的重要因素。从总体看,环境污染治理投资和工业污染治理投资均显著提高了中国技术创新能力;从“三废”治理投资看,工业“废水”治理投资对R & D推动效果最明显。实施严格的环境规制有利于促进中国建设资源环境友好型社会,推动中国走上可持续的低碳经济发展道路。这意味着,中国应该加大环保投资力度,改善工业“三废”尤其是“废气”、“固废”的治理,实施“绿色GDP”考核机制,切实贯彻节能减排战略。为此,政府要适当提高环境规制强度,且要利用好命令控制型和市场激励型两大环境规制工具。如,推行一系列旨在综合保护治理资源环境的条例标准,同时激励和推动企业参与环境相关技术的研究开发,如给予优惠的财税政策,从而调动企业技术创新热情并形成核心竞争力。

技术创新是促进全要素生产率提高的主要源泉。由环境规制引致的R & D投入和非环境规制引致的R & D投入均明显推动了全要素生产率的增长。对比两者对全要素生产率的推动效果,lnRD1的推动系数较小。这说明中国环保力度不够,对通过环境规制引致技术创新进而推动全要素生产率的方式不重视,没有充分意识到低碳技术创新才是实践低碳经济发展模式的关键,才是增强产业绿色核心竞争力的主要途径。为此,中国应构建和完善低碳技术创新体系,要拥有进而突破减碳技术、无碳技术、去碳技术以达到节能、减排和增效的目的。

当然,环境规制对技术创新的推动效果及其通过技术创新进而影响全要素生产率受诸多因素的制约或推动。从本文的实证结果看,地区经济发展程度的高低决定着其对技术创新的影响效果。国际因素对此的影响效果不确定,国外技术引进和出口额对中国技术创新或全要素生产率的正向推动效果明显,而外商直接投资的推动作用不明显。国家政策则明显推动了中国技术创新和全要素生产率提高,显示出国家政策对其基础导向作用的重要性,也意味着中国应在环境规制、技术创新的政策制定、实施上加大力度。

| [1] | EDERINGTON J, LEVINSON A, MINIERJ. Footloose and pollution-free[J]. Review of Economics and Statistics, 2005, 87(1): 92–99. DOI: 10.1162/0034653053327658 |

| [2] | QUIROGA M, STENER T, PERSSON M.Have countries with lax environmental regulations a comparative advantage in polluting industries?[R].Working Papers 432 in Economics Gõteborg University, Department of Economics, 2009. |

| [3] | PORTER M, LINDE C. Toward a New Conception of the Environment Competitiveness Relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97–118. DOI: 10.1257/jep.9.4.97 |

| [4] | BERMAN E, BUI L T M. Environmental regulation and productivity:Evidence from oil refineries[J]. Review of Economics and Statistics, 2001, 88(3): 498–510. |

| [5] | MANAGI S, OPALUCH J, JIN D, GRIGALUNAS T. Environmental regulations and technological change in the offshore oil and gas industry[J]. Land Economics, 2005, 81: 303–319. DOI: 10.3368/le.81.2.303 |

| [6] | BRUNNERIMER S, COHEN M A. Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2003, 45: 278–293. DOI: 10.1016/S0095-0696(02)00058-X |

| [7] | De VRIES F P, WITHAGEN C.Innovation and environmental stringency:The case of sulfur dioxide abatement[R].Discussion Paper No.2005-18.Center, Tilburg University, 2005. |

| [8] | DOMAZLICKY B R, WEBER W L. Does environmental protection lead to productivity growth in the chemical industry[J]. Environmental and Resource Ecomomices, 2004, 28: 301–324. DOI: 10.1023/B:EARE.0000031056.93333.3a |

| [9] | HAMAMOTO M. Environmental regulation and the productivity of Japanese manufacturing industries[J]. Resource and Energy Economics, 2006, 28: 299–312. DOI: 10.1016/j.reseneeco.2005.11.001 |

| [10] | ARIMURE T H, HIBIKI A, JOHNSTONE N.An empirical study of environmental R & D:What encourages facilities to be environmentally innovative?[M]//JOHNSTONE N.Environmental Policy and Corporate Behaviour.UK:Edward Elgar Publishing, 2007:142-173. |

| [11] | LANOIE P, LAURENT-LUCCHETTI J, JOHNSTONE N, et al. Environmental policy, innovation and performance:New insights on the porter hypothesis[J]. Journal of Managements and Economic Strategy, 2011, 20(3): 803–842. DOI: 10.1111/jems.2011.20.issue-3 |

| [12] | NAKANO M.Can environment regulation improve technology and efficiency[R].Working Paper, 2002. |

| [13] | ALPAYE, BUCCOLA S, KERKDIE J. Productivity growth and environmental regulation in mexican and U.S.food manufacturing[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2002, 84(4): 887–901. DOI: 10.1111/ajae.2002.84.issue-4 |

| [14] | LANOIE P, PATRY M, LAIEUNESSE R. Environmental regulation and productivity:Testing the porter hypothesis[J]. Journal of Productivity Analysis, 2008, 30(2): 121–128. DOI: 10.1007/s11123-008-0108-4 |

| [15] | 李小平, 卢现祥, 陶小琴. 环境规制强度是否影响了中国工业行业的贸易比较优势[J]. 世界经济, 2012(4): 62–78. |

| [16] | 李玲, 陶锋. 环境规制对工业技术进步的影响研究-基于各省2005-2009年工业面板数据的实证检验[J]. 科技管理研究, 2012(4): 41–45. |

| [17] | 王怡. 中国环境规制、技术创新与碳排放量的实证研究[J]. 工业技术经济, 2012(6): 137–144. |

| [18] | 江珂. 环境规制与技术创新[J]. 科研管理, 2011, 32(7): 60–66. |

| [19] | 王群伟, 周德群, 葛世龙, 等. 环境规制下的投入产出效率及规制成本研究[J]. 管理科学, 2009, 22(6): 11–119. |

| [20] | 杨俊, 邵汉华. 环境约束下的中国工业增长状况研究-基于Malmquist-Luenberger指数的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(9): 64–77. |

| [21] | 叶祥松, 彭良燕. 我国环境规制下的规制效率与全要素生产率研究[J]. 财贸经济, 2011(2): 102–110. |

| [22] | 张成, 于同申, 郭路. 环境规制影响了中国工业的生产率吗[J]. 经济理论与经济管理, 2010(3): 11–17. |

| [23] | GRABOWSKI H, VERNON J. The determinants of pharmaceutical research and development expenditures[J]. Journal of Evolutional Economics, 2000, 10(12): 201–215. |

| [24] | COAD A, RAO R. Firm growth and R & D expenditure[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2010, 19(2): 127–145. DOI: 10.1080/10438590802472531 |

| [25] | KELLER W. International technology diffusion[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 42: 752–782. DOI: 10.1257/0022051042177685 |

| [26] | 张伟. 外商投资、创新能力与环境效率的结构方程分析-以山东为例[J]. 中国软科学, 2012(3): 170–180. |

| [27] | 傅京燕, 李丽莎. 环境规制、要素禀赋与产业国际竞争力的实证研究[J]. 管理世界, 2010(10): 87–97. |

| [28] | 陆旸. 环境规则影响了污染密集型商品的贸易比较优势吗?[J]. 经济研究, 2009(4): 28–40. |

| [29] | VALERIA. On the green and innovative side of competitiveness?The impact of environmental policies and innovation on EU exports[J]. Research Policy, 2012, 41: 132–153. DOI: 10.1016/j.respol.2011.08.004 |

| [30] | GRIMAUD A, ROUGEL L. Polluting nonrenewable resources, innovational growth:Welfare and environmental policy[J]. Resource and Energy Economics, 2005, 27(4): 126–147. |

| [31] | 邵帅. 资源输出型地区的技术创新与经济增长-对"资源诅咒"现象的解释[J]. 管理科学学报, 2009, 12(6): 59–74. |

| [32] | CHANDY B, TELLIS. The incumbent curse?Incumbency, size, and radical product innovation[J]. The Joumal of Marketing, 2000(3): 23–33. |

| [33] | 高小珣, 汤铎铎, 樊士德. 市场结构、企业规模与技术创新[J]. 科技与经济, 2011(6): 21–25. |

| [34] | AGHION P, BLOOM P N, BLUNDELL R, et al. Competition and innovation:An inverted-U relationship[J]. Quarterly Journal of Economics, 2005, 120(2): 701–728. |

| [35] | COLE A, ROBERT J, SHIMAMOTO K. Why the grass is not always greener:The competing effects of environmental regulations and factor intensities on US specialization"[J]. Ecological Economics, 2005(54): 95–109. |

| [36] | SADIK A T, BOLBL. Capital flows, FDI and technology spillovers:Evidence from Arab countries[J]. World Development, 2001, 29(12): 2111–2125. DOI: 10.1016/S0305-750X(01)00083-3 |

| [37] | VEUGELERS R, CASSIMAN B. Foreign subsidiaries as a channel of international technology diffusion:Some direct firm level evidence from Belgium[J]. European EconomicReview, 2004, 48: 455–476. |

| [38] | 赵新华, 李斌, 李玉双. 环境管制下FDI、经济增长与环境污染关系的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2011(12): 101–105. |

| [39] | CHEN J R, YANG C H. The effects of knowledge capital on enhancing firms'productivity in Taiwan:Does R & D or technology import matter?[J]. Hitotsubashi Journal of Economics, 2006, 47(2): 137–153. |

| [40] | YEAPAL S R. A simple model of firm heterogeneity international trade and wages[J]. Journal of International Economics, 2005, 65(1): 1–20. DOI: 10.1016/j.jinteco.2004.01.001 |

| [41] | JAFFE A B, PALMER J K. Environmental regulation and innovation:A panel data study[J]. Review of Economics and Statistics, 1997, 79(4): 610–619. DOI: 10.1162/003465397557196 |

| [42] | 陈刚. R & D溢出、制度和生产率增长[J]. 数量经济技术经济研究, 2010(10): 64–77. |

| [43] | GRAY WB, SHADBEGIAN R J. Plant vintage, technology, and environmental regulation[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2003, 46(3): 384–402. DOI: 10.1016/S0095-0696(03)00031-7 |

| [44] | 袁鹏, 程施. 我国工业污染物的影子价格估计[J]. 统计研究, 2011, 28(9): 66–73. |

| [45] | 韩强, 曹洪军, 宿洁. 我国工业领域环境保护投资效率实证研究[J]. 经济管理, 2009(5): 154–160. |

| [46] | UN CA, CUERVO-CAZURRA A. Do subsidiaries of foreign MNEs invest more in R & D than domestic firms?[J]. Research Policy, 2008, 37(10): 1812–1828. DOI: 10.1016/j.respol.2008.07.006 |

| [47] | GAYLE P G.Market concentration and innovation:New empirical evidence on the Schumpeterian hypothesis[R].Discussion Papers in Economics, Working Paper, 2001. |

| [48] | 高良谋, 李宇. 技术创新与企业规模关系的形成与转化[J]. 中国软科学, 2008(12): 89–104. |

| [49] | 肖文, 林高榜. 海外研发资本对中国技术进步的知识溢出[J]. 世界经济, 2011(1): 37–51. |

| [50] | 王瑾. 技术引进、自主创新和环境规制-基于中国省际面板数据的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2011(2): 15–20. |

| [51] | 沈能, 刘凤朝. 高强度的环境规制真能促进技术创新吗?-基于"波特假说"的再检验[J]. 中国软科学, 2012(4): 49–59. |

| [52] | HALL B H. The financing of research and development[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2002, 18(1): 35–51. DOI: 10.1093/oxrep/18.1.35 |

| [53] | HELPMAN E. Trade, FDI, and the organization of firms[J]. American Economic Association, 2006, 44(3): 589–630. |

| [54] | ACEMOGLU D S, JOHNSON, ROBINSON J.Institutions as the fundamental cause of long run growth[R].NBER Working Paper, 2004, No 10481. |

| [55] | 赵红, 陈雨蒙. 中国高技术产业资本配置效率差异的实证研究[J]. 重庆大学学报:社会科学版, 2012, 18(3): 27–32. |

| [56] | MURTY M N, KUMAR S. Win-win opportunities and environmental regulation:Testing of Porter hypothesis for Indian manufacturing industries[J]. Journal of Environmental Management, 2003, 67(2): 139–144. DOI: 10.1016/S0301-4797(02)00203-7 |

| [57] | FARE R, GROSSKOPF S, PASURKA C. Accounting for air pollution emissions in measuring of state manufacturing productivity growth[J]. Journal of Regional Science, 2001, 41(3): 381–409. DOI: 10.1111/0022-4146.00223 |

| [58] | O'MAHONY M. R & D, know ledge spillovers and companies'productivity performance[J]. Research Policy, 2009, 38: 35–44. DOI: 10.1016/j.respol.2008.09.003 |

| [59] | 高越, 宋述杰. 技术引进、R & D投入与全要素生产率关系的实证研究[J]. 先驱论坛, 2011(20): 8–10. |

| [60] | 王兵, 吴延瑞, 颜鹏飞. 中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J]. 经济研究, 2010(5): 95–109. |

| [61] | MOHNEN P.International R & D spillovers and economic growth, information technology, productivity, and economic growthInternational evidence[M].London Oxford University Press, 2001. |

| [62] | 赵志耘, 杨朝峰. 中国全要素生产率的测算与解释:1979-2009年[J]. 财经问题研究, 2011(9): 3–12. |

| [63] | 周高辉. 改革开放后中国技术创新政策的演化分析[J]. 经济论坛, 2011(11): 103–104. |

| [64] | ARESTIS P, CHOETAEAS G, DESLIE. Financial development and productive efficiency in OECD countries:An exploratory analysis[J]. The Manchester School, 2006, 74(4): 417–440. DOI: 10.1111/manc.2006.74.issue-4 |

| [65] | 董敏杰, 李钢, 梁泳梅, 等. 中国工业环境全要素生产率的来源分解-基于要素投入与污染治理的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(2): 3–20. |

| [66] | 马海良, 黄德春, 姚惠泽. 环境规制能刺激生产率增长吗?-来自中国三大经济区域的实证研究[J]. 中国科技论坛, 2011(12): 105–110. |

| [67] | GRIFFITH R, REDDING S, REENEN J V, et al. Mapping the two faces of R & D:Productivity growth in a panel of OECD Industries[J]. The Review of Economics and Statistics, 2004, 86(4): 883–895. DOI: 10.1162/0034653043125194 |

| [68] | 邓力群. 我国R & D投入对TFP贡献的实证分析[J]. 南京社会科学, 2011(4): 152–156. |

| [69] | ACHARYA R C, KELLER W.Technology transfer through imports[R].NBER Working Paper No.13086, 2007. |

| [70] | RODRICK D A, SUBRAMANIAN R D, SUBRAMANIAN A, et al. Institutions rule:The primacy of institutions over geography and integration in economic development[J]. Journal of Economic Growth, 2004, 9(2): 131–165. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000031425.72248.85 |

2015, Vol. 21

2015, Vol. 21