2014年的《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(以下简称《意见》)指出,加快科技服务业发展,对于深入实施创新驱动发展战略、推动经济提质增效升级具有重要意义。《意见》要求各地方政府加快政府职能转变,激发各类科技服务主体活力,坚持市场导向,综合运用财税、金融、产业等政策支持科技服务机构市场化发展,拓展市场空间,实现科技服务业集聚发展。在此政策背景下,中国科技服务业在京津地区、珠三角和长三角初步形成了集聚发展的态势:2015年北京和天津科技服务业增加值分别为1 820.6亿元和714.56亿元,分别占GDP的7.91%和4.32%;深圳和广州科技服务业增加值分别为486.14亿元和492.66亿元,分别占GDP的2.78%和2.72%;上海、杭州和南京科技服务业增加值分别为713.37亿元、251.36亿元和358.1亿元,分别占GDP的2.84%、2.5%和3.68%,而同一时期全国科技服务业增加值占GDP比重约为1.5%。基于以上数据,我们可以初步得到两个基本经验判断:其一,中国科技服务业的发展具有明显的空间集聚特征,集聚发展模式形成的人才集聚、低交易费用及知识溢出效应等优势,有助于当地科技服务业的进一步发展;其二,科技服务业集聚区域多为市场经济发达、政府执行力强的地区,中国科技服务业总体上仍处于发展初期,政府行为和市场效应的合力作用或是其集聚发展的主要动力。基于这两个基本经验判断,我们希望进一步了解的是,市场效应和政府行为对科技服务业空间集聚发展的作用机制。

产业集聚的理论分析框架概括起来主要有Marshall的外部经济理论、Henderson等的经济地理学理论和以Krugman为代表的新经济地理学理论,尤其是以Krugman为代表的新经济地理学理论的诞生,使得针对产业集聚的研究取得了重大进展。关于产业集聚的研究基本上都是基于上述3种理论分析框架,且研究主要集中在“制造业领域”和“服务业领域”,随着全球经济“科技化”和“服务化”的趋势愈发明显,针对科技服务业的研究得到了更多学者的关注。

国内外对于科技服务业的研究主要集中于以下几个方面:一是在科技服务业的运行机理方面,李建标等从产业协同演进和制度谐振的视角研究了科技服务业发展动因[1];廖颖宁从系统内部结构和外部动力的角度, 分析科技服务业技术创新的运行机理[2]。二是在科技服务业的带动作用方面,Tether等从创新的角度论证了科技服务业能够支持其他的公司进行创新[3];张琴、赵丙奇和郑旭通过对北京、上海、广东和江苏科技服务业集聚发展的实证分析,发现科技服务业对制造业升级具有正向带动作用[4]。三是在科技服务业激励政策和发展对策方面,宁凌等比较研究了美、日、英三国科技服务业的激励模式,探索激励政策的普遍规律,为中国相关政策的制定提供参考[5];韩鲁南等采用PEST分析方法,从政策体系、人力资源和技术交易平台等方面对北京市科技服务业的发展提出建议[6]。四是在科技服务业空间集聚方面,张清正、李国平利用空间计量模型研究中国科技服务业空间集聚发展态势及其影响因素[7];钟小平从市场效应和政策效应两个角度,对广东科技服务业产业集聚现象进行探讨[8]。

综合国内外相关文献,从研究内容看,当前对于科技服务业的研究更多集中于运行机理、激励政策、发展对策和带动作用等理论层面,对于科技服务业的集聚发展现状及其影响因素的实证研究仍然较少;从研究方法看,还是以描述性研究和理论性推理居多,定量分析相对较少;从理论分析框架看,基本上还是沿用制造业集聚或生产性服务业集聚的研究范式,此类研究范式对科技服务业集聚机理的解释力有所欠缺;从研究所覆盖的地理范围看,大部分研究是以省级地理单元为样本进行实证分析,所提的对策建议具有宏观指导意义,但若要落实到具体的省市则显得针对性不足。针对以上研究不足,本文以地级城市为空间尺度,根据福建省内各城市科技服务业集聚现状,将其区分为高集聚区和低集聚区,在明晰市场效应和政府行为对科技服务业集聚发展影响机制的基础上,应用空间杜宾模型(SDM)进行实证检验,为省内不同区域制定较为合理的产业集聚发展政策,优化福建省科技服务业的空间布局提供参考。

二、福建省科技服务业集聚的特征性描述从收集到的代表性研究[9-12]看,关于产业集聚度的度量,主要有赫芬达尔指数、空间基尼系数、区位熵和E-G系数。考虑到数据的可得性和度量的有效性,本文采用空间基尼系数和区位熵系数对福建省各城市的科技服务业集聚程度进行度量,结果可能因为方法的不同而有所偏差,但并不影响我们对福建省科技服务业集聚现状的总体判断。

(一) 空间基尼系数空间基尼系数用于考察行业在区域间的空间集聚程度,其计算公式为:

| ${G_i}{\rm{ = }}\sum\limits_{j = 1}^\mathit{n} {{{\left( {S{P_i}/SP - {X_i}/X} \right)}^2}} $ | (1) |

其中Gi为地区i的空间基尼系数,SPi、SP、Xi、X分别为地区i某产业就业人数、全省某产业就业总人数、地区i的就业人数、全省就业总人数,空间基尼系数的取值范围是[0, 1],其值越大,表示该行业的空间集聚程度越高。

为了能够更直观地了解福建省科技服务业集聚的现状和趋势,本节选取了服务业的14个行业作为比较研究对象,由公式(1)和相关统计数据①,测算出福建省2004年、2008年、2013年14个服务业行业空间基尼系数,结果如表 1。金融业一般集聚在城市中心区,因此集聚趋势上升并保持第一是合理的;而随着经济发展水平的提高,房地产业会渐渐从中心繁华区域朝周边发展扩散,因此集聚度处于下降趋势,与之相关度较高的批发零售、住宿和餐饮、居民服务等亦是处于下降趋势;至于教育、卫生、文体娱乐等,一般的政策是均等化,所以就不应以集聚为全部行业的统一目标,故而集聚度普遍较低。本文的研究对象科学研究和技术服务业的集聚程度在14个行业中排名第3,有别于传统服务业,科技服务业是知识密集型行业,更倾向于分布在文化发达、信息交流通畅的区域,对周边科研院所等科学机构的配套要求较高,故而相较于其他服务业而言集聚程度较高,且从集聚趋势上看,也表现出稳定提高的动态趋势。

| 表 1 福建省14个服务行业空间基尼系数(2004、2008、2013年) |

① 本文在计算福建省服务业空间基尼系数时采用的是省内9个城市的第一(2004年)、二(2008年)、三次(2013年)《全国经济普查主要数据公报》中的统计数据。

(二) 区位熵系数区位熵系数又称专门化率,用于区位分析领域,它可以用来衡量某一产业部门的专业化程度,并确认其在某地区可能存在的集聚现象。其值越大,产业的地方专业化水平就越高,产业集聚水平就越高。一般来说,当区位熵大于1(也有学者认为1.25)时,说明该产业在当地具有明显的专业化优势,产业集聚的可能性高;当区位熵小于1时,则说明该产业专业化程度处于劣势,产业集聚的可能性小。其计算公式如下:

| $L{Q_i} = \left( {S{P_i}/SP} \right)/\left( {{X_i}/\mathit{X}} \right) $ | (2) |

其中地区i的区位熵用LQi表示,SPi、SP、Xi、X分别为地区i科技服务业就业人数、全省科技服务业就业总人数、地区i的就业人数、全省就业总人数。根据公式(2)和相关统计数据②,分别计算全省9个城市科技服务业的区位熵,计算结果如表 2所示。从表 2看,福建省科技服务业区位熵小于1的城市有泉州、漳州、龙岩、南平、三明、莆田和宁德,区位熵大多在0.2~0.7之间,且从发展趋势上看,除了泉州和厦门外产业专业化程度均处于下降趋势;福州和厦门的区位熵均大于1,表明这两个城市的科技服务业专业化水平较高,科技服务业发展具有一定的比较优势,产业集聚发展的可能性较大。综合空间基尼系数和区位熵系数这两个指标,可以发现,福建省科技服务业在局部地区呈现集聚发展的特征,本文将在此基础上,进一步引入空间自相关分析的理论和方法,以揭示福建省科技服务业的空间布局结构。

| 表 2 福建省9地市科技服务业区位熵(2001—2015年) |

②本文在计算福建省科技服务业区位熵系数时采用的是2001—2016年《中国城市统计年鉴》中的数据,2013年以前的统计年鉴采用的是国民经济行业分类标准GB/T 4754-2002,科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员数包含了地质勘查业的数据,这部分数据所占比例较小,虽然可能在最后的计算结果上有所偏差,但并不影响我们对福建省科技服务业集聚现状的总体判断。

三、福建科技服务业集聚发展的空间全局与局部模式分析为揭示福建省科技服务业整体空间关系及其显著性,我们运用全局Moran’s I指数来进行测度。Moran’s I指数的取值范围为[-1, 1],I>0表示该产业空间分布具有正相关性,值越大空间相关性越明显,体现为空间高高或低低集聚;I < 0表示该产业空间分布具有负相关性,值越小空间差异越大,体现为空间高低或低高集聚;I=0表示产业空间分布呈现随机性。全局Moran’s I指数计算公式如下:

| $I = \left[{n\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{\mathit{\boldsymbol{w}}_{\mathit{ij}}}\left( {{x_i}-\overline x } \right)\left( {{x_j}-\overline x } \right)} } } \right]/\left[{\left( {\sum\limits_{i = 1}^n {\sum\limits_{j = 1}^n {{\mathit{\boldsymbol{w}}_{\mathit{ij}}}} } } \right)\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{x_i}-\overline x } \right)}^2}} } \right] $ | (3) |

其中

| ${Z_1} = \left[{I-E\left( I \right)} \right]/\sqrt {{\rm{Var}}\left( I \right)} $ | (4) |

其中E(I)=-1/(n-1),Var(I)={(n2S1-nS2+3S02)/[S02(n2-1)]}-E2(I),

要进行空间自相关的度量,首先要构建用于表达区域关联程度的空间权重矩阵。空间权重矩阵的类型主要有空间邻接权重矩阵、反距离空间权重矩阵、K最近点权重矩阵和各类经济—社会因素综合权重矩阵。李立等认为构建空间权重矩阵时应该综合考虑被观测对象的空间位置特征和经济状态指标[13]。本文借鉴李立等的方法,尝试构建一种能够综合考虑城市间空间位置特征和城市科技服务业发展水平的空间权重矩阵,具体构建思路如下:考查福建省各城市空间分布,如果选择空间邻接权重矩阵,则厦门仅有两个邻接点,而三明有五个,显然这种权重分配与两个城市的科技服务业发展水平和影响力并不相符;若选择K最近点权重矩阵,位于福建省地理边缘的南平市和位于地理中心的泉州市同样具有K个邻接点,显然这种权重分配与两个城市的空间位置特征也不相符。因此,为了能够综合考虑各城市的经济发展水平、空间位置特征等要素,本文根据福建省各市的空间位置关系测算出平均邻接点K=3.33,同时考虑到各城市科技服务业的发展水平差异(以表 2数据为依据)及空间位置特征差异,将福州和厦门的K最近点调整为4,南平和宁德的K最近点设为2,其余城市为3,设置得到空间权重矩阵W1。为了验证结果的稳健性,本文另外构建2个空间权重矩阵W2和W3,W2是空间邻接权重矩阵,当两个城市之间相邻时赋权 wij=1,否则为0;W3是随机生成的K最近点权重矩阵,每个城市都设置K=3个相邻城市,当两个城市之间相邻时赋权wij=1,否则为0。应用全局Moran’s I指数检验结果如表 3所示,空间权重矩阵W1检验值最优。结果表明:在对科技服务业集聚的研究中,单纯考虑地理邻接的权重矩阵空间相关性最弱;而综合考虑了位置特征和经济因素的空间权重矩阵对于挖掘科技服务业空间效应更有效,本文确定采用W1为空间权重矩阵。

| 表 3 空间权重矩阵检验结果比较 |

| ${\mathit{\boldsymbol{W}}_{\rm{1}}} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} 0&0&0&0&0&1&1&1&1\\ 0&0&1&1&1&0&0&1&0\\ 0&1&0&1&0&0&0&1&0\\ 0&1&1&0&1&0&0&0&0\\ 0&1&1&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&1&0&0\\ 1&0&0&0&1&1&0&0&0\\ 1&1&1&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&1&0&0 \end{array}} \right)\mathit{\boldsymbol{ ,}} $ |

| ${\mathit{\boldsymbol{W}}_2} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} 0&0&1&0&0&1&1&1&1\\ 0&0&1&1&0&0&0&0&0\\ 1&1&0&1&0&0&0&1&0\\ 0&1&1&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&1&0&0&1&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&1&0&1\\ 1&0&1&0&1&1&0&0&0\\ 1&0&1&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&1&0&0&0 \end{array}} \right)\mathit{\boldsymbol{,}} $ |

| ${\mathit{\boldsymbol{W}}_3} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} 0&0&1&0&0&0&0&1&1\\ 0&0&1&1&1&0&0&0&0\\ 1&1&1&1&1&0&0&0&0\\ 0&1&1&0&1&0&0&0&0\\ 0&1&1&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&1&0&1\\ 0&0&0&0&1&1&0&1&0\\ 1&1&1&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&1&1&0&0 \end{array}} \right) $ |

其中,w1j, w2j, .., w9j分别表示福州、厦门、泉州、龙岩、南平、三明、莆田和宁德与其他城市的邻接关系。

根据公式(3)、(4)和空间权重矩阵W1,计算得到福建省科技服务业全局自相关Moran’s I指数值及其显著性检验结果如表 4。剔除未通过显著性检验的2004—2007年数据,其余年份Moran’s I值均显著为负,显示福建省科技服务业具有负的空间自相关性,即在分布上呈现离散空间模式,说明福建省内各城市科技服务业发展水平存在差异化的地区集聚分布态势,表现为高观测值城市排斥其他高观测值城市,而与低观测值城市集聚。从表 4可以看出,福建省科技服务业空间集聚趋势呈现先减小后增大,继而逐步下降的变化趋势。2001—2007年集聚趋势持续减弱,低观测值城市的科技服务业发展水平日益均衡是这一时期的主要特征;2008—2012年集聚程度呈现显著上升的发展态势,表明产业空间分布出现了局部显著差异化的现象,之前作为低观测值的厦门市科技服务业快速发展是导致这一结果的主要原因;2013—2015年集聚空间离散程度持续减弱,闽东南地区由于泉州市科技服务业的快速发展,而使得该地区空间差异化程度有所降低。整体上看福建省科技服务业空间负相关性明显,相邻地区科技服务业发展并不均衡,2008—2012年期间这种现象尤为突出。

| 表 4 2001—2015年福建省科技服务业全局Moran-I指数值及Z得分 |

由于全局Moran’s I指数只是作出对所有空间单元相关性的总体判断,不能刻画局部相关性,即在一个存在全局空间自相关的样本中,有可能存在局部不相关,而在不存在全局空间自相关的样本中,又有可能存在局部相关。因此,为了更好地描述福建省科技服务业空间局部自相关性,挖掘局部对象间可能存在的空间差异性,进一步引入局部Moran’s Ii指数,其公式如下:

| ${I_i} = {\mathit{z}_\mathit{i}}\sum\limits_{j = 1}^n {{\mathit{\boldsymbol{w}}_{\mathit{ij}}}} {\mathit{z}_\mathit{j}} $ | (5) |

zi和zj是标准化后的观测值,wij为行标准化后的空间权重矩阵元素。局部Moran’s Ii指数的解读为:若Ii>0且zi>0,属高高集聚;若Ii>0且zi<0,属低低集聚;若Ii<0且zi>0,属高低集聚;若Ii<0且zi < 0,属低高集聚。

根据公式(5),计算得到福建省科技服务业局部Moran’s Ii指数值如表 5。2001—2015年观测期内,属于高高集聚模式的观测目标有5个,属于高低集聚模式的有30个,属于低高集聚模式的有81个,属于低低集聚模式的有19个,表明福建省科技服务业的发展具有显著的空间离散现象,科技服务业发展水平较高的相邻城市集中性很低,科技服务业发展水平较低的相邻城市集中性在2007年以后显著减少。

| 表 5 2001—2015年福建省9个地市科技服务业局部Moran’s Ii指数值及z得分 |

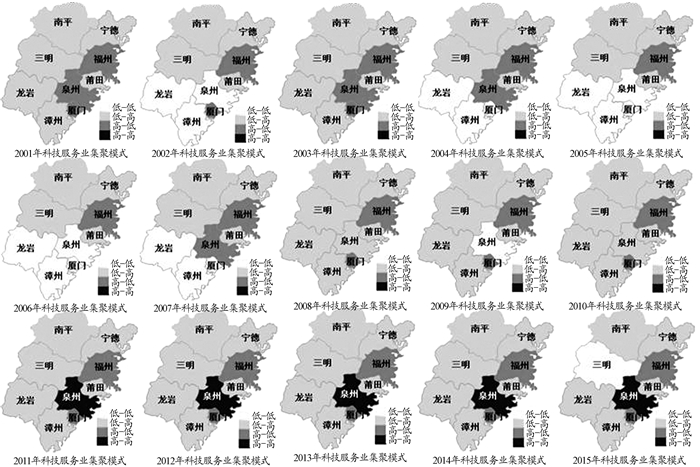

为进一步对福建省科技服务业集聚发展模式进行空间演变分析,生成局部LISA图,如图 1。在2001—2015年观测期内,“低高”“高低”集聚模式出现次数最多,特别是南平、宁德、莆田三市在观测期内全部呈现“低高”集聚模式,显示这三个城市的科技服务业发展水平与周边城市差距较大,而“高低”集聚模式主要出现在福州和厦门,表明这两个城市的科技服务业发展水平持续领先于周边城市。“低低”集聚模式的分布区域持续减少,并且从南部地区向西部地区转移,南部地区的科技服务业在观察期内发展迅速,而西部地区科技服务业的发展水平仍然较低。特别应该引起重视的是,在2011—2015年观测期内,泉州持续呈现“高高”集聚模式,说明泉厦地区科技服务业已经出现空间集聚发展的态势。

|

图 1 2001—2015年福建省科技服务业集聚发展的局部LISA图 |

为更好地了解福建省各个时间段内科技服务业的局部空间集聚特性,我们以5年为一个观测期,根据局部自相关分析结果总结出福建省科技服务业集聚的空间相关模式,如表 6所示,分析如下。

| 表 6 2001—2015年福建省科技服务业集聚的空间相关模式表 |

第一,“高高”集聚模式的城市逐渐显现。在2001—2005年和2006—2010年两个观测期内,均未出现“高高”集聚模式的城市,说明在该观测期内,福建省科技服务业尚未形成集聚发展的态势。2011—2015年在泉州地区连续5年呈现“高高”集聚模式,表明泉州与周边的高观测值城市——厦门,已经形成“高高集聚”的产业发展模式,且其局部Moran’s Ii指数值从0.02增加到0.076,显示这种集聚态势还在稳定增长。从表 2数据容易看出,福建省内只有泉州和厦门科技服务业的区位熵系数处于增长态势,其中以泉州的增长趋势最为明显,2015年比2001年增长了23.93%。进一步测算省内各区域科技服务业的空间基尼系数发现,2011—2015年闽南地区(厦、漳、泉)科技服务业空间基尼系数均值(0.046 3)大幅高于闽东(福、宁、莆)的均值(0.017 5)和闽西北(龙、三、南)的均值(0.002 5),显示闽南地区科技服务业具有相对较高的集聚发展态势。2016年4月,厦门、泉州高新区成为省内仅有的两个入选科技部科技服务业区域试点单位,这一国家层面的产业发展布局也一定程度上佐证了本文的分析。

第二,“低低”集聚模式的城市从南部转向西部且数量逐渐较少。在2001—2010年观测期内,出现“低低”集聚模式的城市有厦门、泉州、漳州、龙岩,共计观测到18个样本,主要集中在福建南部地区;在2011—2015年观测期内,出现“低低”集聚模式的城市仅剩闽西地区的三明市,共计观测到1个样本,其局部Moran’s Ii指数值0.028,表明这种集聚模式并不显著。以上数据表明,总体上看福建省科技服务业低观测值集聚的程度日益降低,且当前这种集聚主要在西部区域但并不显著。

第三,“高低”“低高”集聚模式的城市渐趋稳定。“高低”集聚模式的城市从3个减少到2个,近8年来稳定在厦门和福州,其局部Moran’s Ii指数值在[-1.260, -0.532]波动,显著为负,表明福建省科技服务业的核心城市已经形成并稳定;“低高”集聚模式的城市数量先增加后减少,继而稳定为6个,其中南平、莆田、宁德在15年观测期内,均处于“低高”集聚模式,表明这3个城市的科技服务业发展水平显著低于周边城市。

总体而言,福建省9地市科技服务业的局部空间关联模式以“高低”“低高”集聚模式为主,形成了以厦门、福州和泉州为中心的集聚发展态势,城市间科技服务业的发展存在显著的竞争关系,中心城市吸收周边城市各种资源,表现出明显的极化现象。这固然是由于城市规模、城市定位和产业基础所决定,在一定时期内也利于中心城市科技服务业集聚发展,但是,从长远看,这并不利于区域均衡发展。

四、福建省科技服务业集聚发展的影响因素分析 (一) 科技服务业集聚发展的机理分析从本质上而言,空间集聚是产业的主要空间分布形态,但其集聚在不同行业和不同地域层面具有不同的影响因素。目前关于服务业集聚特别是科技服务业集聚还没有一个完整的理论分析框架,本文在新经济地理学理论基础上,提出一个“市场效应—政府行为”的二维分析视角,作为分析福建省科技服务业集聚影响因素的理论框架,其中市场效应从技术(隐性知识溢出)、资金(FDI)和市场规模(城市规模)三个层面进行考察。

1. 基于政府行为要素科技服务业集群的形成是一个市场化的企业自组织过程,但这个过程并非仅仅依赖于市场力量,政府行为因素同样也能对产业集群产生影响。白重恩等发现地方政府保护主义严重时,产业的集聚度也相应较低[14]。陈建军等认为政府行为本质上就是一种社会服务,一个无所不包的政府替代了生产性服务业的功能,并不利于生产性服务业的集聚发展[15]。汪德华利用跨国截面数据验证了政府规模与服务业比重的负相关关系[16]。本文认为,在科技服务业集聚初期,集群成长动力和集聚力较弱。在激烈的市场竞争中,如果没有政府的政策扶持,集群的发展可能会非常缓慢甚至停滞。此时,政府行为的有效参与能够促进科技服务业的集聚发展。而在产业集聚发展到成熟阶段时,集群在规模边界上达到一种动态平衡,此时政府行为的过度干预反而会对科技服务业集聚产生负面作用。综合以上理论线索,提出假设1:政府行为对于科技服务业的集聚只具有短期作用,表现为在集聚初期时有促进作用,在集聚成熟期时作用不明显,甚至反而有抑制作用。

2. 基于隐性知识溢出要素以Marshall为代表的新古典经济学认为促进产业集聚有3个要素:劳动力市场、协同效应、知识溢出。陈建军等和蒋三庚[17]已经论证了前两个要素无法很好地解释服务业的空间集聚。对于第三个要素——知识溢出,已有的研究往往把显性知识和隐性知识作为一个整体,讨论其对产业集聚的作用,但缄默知识理论的相关研究者指出创新过程产生大量隐性知识溢出,这类知识难以编码和标准化,必须通过面对面的方式才能被有效地吸收,隐性知识溢出才是知识密集产业产生地理空间集聚的基础。刘毅、汪波的研究指出,创新型企业为了更好地获得行业内最新和最稀缺的隐性知识,会选择向隐性知识集中的地方聚集[18];Carrincazeaux等发现随着学习难度的增加,企业技术源在空间上更趋于集中,尤其是那些涉及新兴、复杂技术的科技型企业更具备空间集聚的动力[19];Audretsch认为那些隐性知识比重大的行业更具有集聚的动力,因为地理上的接近有助于面对面的交流沟通,以完成隐性知识的交换[20]。本文认为,鉴于科技服务业是以知识传播和技术创新向社会提供服务的知识密集型产业,在产业活动过程中必然存在大量的隐性知识,地理上的邻近能够提高科技服务主体和受众的知识传播效率和技术创新收益。综合以上理论线索,提出假设2:为了获取更多的隐性知识溢出,科技服务业将趋于地理上的集中,隐性知识溢出对科技服务业的集聚具有正向影响。

3. 基于FDI要素当前跨国公司参与产业集聚已经成为非常普遍的经济现象,越来越多的研究指出FDI流入和产业集聚之间存在千丝万缕的联系。Enright的研究表明,美国纽约药业集群的形成和加拿大电信服务业的集聚都受益于FDI[21]。周兵、张倩和张晨阳的研究发现,FDI引起的产业集聚存在省际差异,这取决于产业的发展水平、金融环境等其他相关条件和配套设施[22]。王晶晶和张昌兵在研究中发现,FDI更有利于高集聚度的服务业,而对中、低集聚程度的服务业集聚影响并不显著[23]。本文认为,科技服务业集聚初期,本土企业普遍具有产业基础薄弱和知识吸收能力差的特征,无法进入或只能处于FDI主导的产业集群边缘,FDI的溢出效应对产业集聚的促进作用就很难发生。而在产业集聚的成熟期,跨国公司为了参与到产业集群中,考虑到当地产业基础和集群整体优势的重要性,FDI企业有意愿向集群企业进行技术转移,再加上处于产业集聚成熟期的集群主导企业普遍具有较好的知识吸收能力,此时FDI的溢出效应对产业集聚的促进作用就有可能发生。综合以上理论线索,提出假设3:FDI要素对于科技服务业集聚发展初期影响不显著,而对处于集聚发展成熟期的科技服务业则具有显著的影响。

4. 基于城市规模要素在新古典经济学对集聚经济与集聚成本讨论的基础上,以Alonso为代表的西方学者开启了城市规模与产业集聚关系的探索。曾鹏、吴功亮通过对全国23个城市群的研究发现城市规模对产业集聚的影响存在地域差异[24]。高鸿鹰、武康平在分析城市规模分布结构和产业集聚效率的基础上,指出产业集聚效率与城市规模呈现正相关关系[25]。陈建军等以中国222个城市为样本证实生产性服务业集聚与城市规模存在非线性关系,当城市人口规模突破“拐点”时,生产性服务业的集聚效应开始降低。本文认为,一方面,城市规模的扩大是科技服务业产生规模经济的主要原因之一,规模经济形成了科技服务业向城市空间集聚的吸引力,但另一方面,由于集聚成本的存在,城市规模的不断扩大,带来了诸如土地费用增加、拥挤成本、工资费用增加等集聚成本,进而产生产业集聚的排斥力。综合以上理论线索,提出假设4:一定范围内,城市规模的扩大有助于科技服务业集聚水平的提高,但可能存在拐点。

(二) 福建省科技服务业集聚发展影响因素空间计量分析 1. 模型设定本部分主要考察假设1—假设4在福建省现实的可行性。由于要检验含空间因素在内的不同因素对科技服务业集聚的影响程度,且前文已经通过空间全局与局部模式分析发现福建省科技服务业发展存在的空间关联性,因此,本文在计量方法上考虑采用空间计量模型。常用的空间计量模型包括空间误差模型(SEM)、空间滞后模型(SLM)和空间杜宾模型(SDM)。本文遵循Lesage和Pace[26]的建模思路,先构建一个SDM,再通过LR检验,考察SDM是否可简化为SEM或SLM。基于上文对科技服务业集聚发展的机理分析,构建的空间杜宾模型(SDM)如下:

| $\begin{array}{l} S{P_{i{\rm{t}}}} = \mathit{\alpha + \beta }{\mathit{X}_{\mathit{i}{\rm{t}}}} + \mathit{\rho }\mathit{\boldsymbol{W}}\mathit{S}{\mathit{P}_{\mathit{i}{\rm{t}}}} + \mathit{\theta }\mathit{\boldsymbol{W}}{\mathit{X}_{\mathit{i}{\rm{t}}}} + {\mathit{v}_{\rm{t}}} + {\mathit{\mu }_\mathit{i}} + {\mathit{\varepsilon }_{\mathit{i}{\rm{t}}}}\\ {X_{i{\rm{t}}}} = \left[{GO{V_{i{\rm{t}}}}/\overline {GOV}, KN{O_{i{\rm{t}}}}/{{\overline {KNO} }_{\rm{t}}}, SCAL{E_{i{\rm{t}}}}/{{\overline {\mathit{SCALE}} }_{\rm{t}}}, FD{I_{\mathit{i}{\rm{t}}}}/{{\overline {FDI} }_{i{\rm{t}}}}, {{\left( {SCAL{E_{i{\rm{t}}}}/{{\overline {\mathit{SCALE}} }_{\rm{t}}}} \right)}^2}} \right] \end{array} $ | (6) |

其中,SPit表示城市i在年份t科技服务业的集聚度(后文中it含义相同不再赘述);GOVit/ GOVt表示政府行为,KNOit/KNOt表示隐性知识溢出,SCALEit/SCALEt表示城市规模,FDIit/FDIt表示外国直接投资,W表示空间权重矩阵,ρ表示空间自相关系数,用于反映科技服务业集聚的空间关联效应,α,β和θ为待估参数,vt为时间固定效应列向量,μi为城市固定效应列向量,εit为服从均值为0、方差σ2的独立同分布随机误差项。根据假设4,科技服务业集聚度与城市规模可能存在非线性关系,因此在模型中加入二次项SCALEit/SCALEt)2。

2. 变量选取和数据说明本文选取福建省全部9个地级市2001—2015年的面板数据作为样本区间,其中科技服务业集聚程度采用空间基尼系数来衡量。在衡量政府行为的指标上,已有文献一般采用政府非公共财政支出或地方财政预算内支出来衡量,鉴于数据的可得性,本文用城市一般预算支出与福建省城市平均一般预算支出的比值来衡量政府行为③,即GOVit/GOVt。在衡量隐性知识溢出的指标上,Jaffe认为集群内企业的沟通与交流,会逐渐形成一种创新网络,隐性知识的外溢会激发新知识、新思想和新方法的应用与推广[27],从这个意义上看,本文认为可以用城市发明专利授权量与福建省城市平均发明专利授权量的比值来衡量隐性知识溢出程度,即KNOit/KNOt。在衡量外国直接投资指标上,目前还没有针对科技服务业外国直接投资的专项统计数据,但是FDI和科技服务业FDI存在高度的线性相关,因此,本文用城市FDI与福建省城市平均FDI的比值来衡量外国直接投资,即FDIit/FDIt。在衡量城市规模指标上,本文用各城市人口与福建省城市平均人口的比值来衡量,即SCALEit/SCALEt。以上数据主要来源于福建省各市统计年鉴,其中城市发明专利授权量来源于各城市历年《国民经济和社会发展统计公报》相关数据的汇总,统计年鉴和统计公报缺失的部分数据以各城市数据为基础采用线性插值法进行补充。

③ 由于科技服务业集聚程度是用空间基尼系数来衡量,是一个取值0~1的比值,因此,本文为了消除指标量纲的影响,保证数据的可比性,对于政府行为、隐性知识溢出程度、FDI和城市规模等指标均采用比值来衡量,这样处理的另一个好处是可以消除CPI和汇率对城市一般预算支出和FDI的影响,参考文献[15]也是采用类似的处理方法。

3. 计量检验与实证结果分析首先采用LR检验和Hausman检验选择适合的空间计量模型,在此基础上针对科技服务业集聚的空间计量模型进行回归,上述计量分析均采用Geoda和R软件完成。

表 7下半部分报告了检验结果,SDM模型与SLM模型(零假设θ=0下,p=0.0043 < 0.01)、SDM模型与SEM模型(零假设θ=-ρβ下,p=0.017 1 < 0.05)的似然比检验结果表明SDM模型无法降解为SEM或SLM模型;Hausman检验结果,统计量对应的p值为0.002 5,拒绝随机效应的原假设;进而固定效应的LR检验结果显示加入双向固定效应的SDM为最终理想的模型。鉴于权重矩阵的设置具有一定的随意性,本文设置了一种空间邻接权重矩阵W2和一种随机生成的权重矩阵W3用来检查回归结果的稳健性。从表 7看,基于W2的空间回归结果与W1基本一致,而基于随机生成的W3,无论从解释变量的显著性、空间互动效应或者模型的拟合度来看,都和W1和W2显著不同,表明本文的实证结果具有稳健性。因此,本文后续对回归结果的解释均基于空间权重矩阵W1。

| 表 7 科技服务业集聚空间面板模型回归结果 |

在确定采用面板SDM双固定效应模型后,考虑到福建省城市发展的不平衡,在城市规模、FDI、预算支出、科技水平等存在差距的情况下,本文根据表 6的研究结果将城市样本分为高集聚区样本(包括福州、厦门、泉州),低集聚区样本(包括龙岩、宁德、三明、龙岩、漳州和莆田),分别加以研究,从而考察福建科技服务业集聚发展的区域差异性。表 7上半部分报告了模型的回归结果。

从全省层面看,空间自相关系数ρ在95%的置信水平下显著为负,表明福建省科技服务业存在较为显著的空间负相关性,这说明某城市的科技服务业集聚会对周边城市的科技服务业集聚产生负面影响,城市之间存在竞争关系,总体而言,福建省科技服务业的空间溢出效果很差。由于空间自相关系数不为零,需要进行影响效应分解,因此根据表 7分别计算出基于空间权重矩阵W1的各自变量的效应分解结果,如表 8。从本地影响要素对周边城市科技服务业集聚的空间溢出效应(即间接效应)看:政府行为、隐性知识溢出和FDI均为负,表明存在一种“阴影效应”——本地影响要素的活跃会抑制周边城市科技服务业的集聚发展。福厦泉经济发达地区的科技服务业获取资源的能力更强,而周边城市却处于“灯下黑”的状态,科技服务业难以获得集聚发展的动力。同时,也应注意到高集聚区城市的一些影响要素,如城市规模和FDI与同是高集聚区的城市科技服务业的集聚发展却呈现正相关,表现出“溢出效应”——高集聚区城市对科技服务业发展要素的持续投入,开始溢出到同是高集聚区的周边城市,从而更进一步加快高集聚区科技服务业的集聚发展。下文将从各影响要素的角度,分区域对这种“阴影效应”和“溢出效应”进行讨论。

| 表 8 基于W1的解释变量影响科技服务业集聚度空间溢出效应分解 |

从全省层面的回归模型和分区域的回归模型看,各解释变量均通过了显著性检验,表明各个解释变量对福建省科技服务业集聚具有比较强的解释力,有利地论证了本文所提出的4个假设。

第一,政府行为从全省层面看,与科技服务业集聚存在较为显著的正相关关系,但从分区域层面看,高集聚区为负相关关系(-0.009 61),而低集聚区为正相关关系(0.014 62),这说明政府行为对不同集聚水平的科技服务业的影响具有差异性。科技服务业集聚初期,税收优惠、降低用地成本和完善基础设施等一系列政府行为可以在一定程度上加快产业的集聚程度,伴随着集群的进一步发展,集群“拥挤成本”不断增加,这些“政策红利”所带来的集聚收益会逐渐耗散减弱,这与郑江淮等[28]的研究结论基本一致。从空间溢出效应看,政府行为要素的直接效应为正,而间接效应为负,说明本地政府行为有利于保护本地科技服务业的集聚,而对周边城市则产生“虹吸效应”,回归结果显示省内各地政府对科技服务业都采取了“保护主义”政策。

第二,隐性知识溢出不管是从全省层面还是分区域层面看,都表现出与科技服务业集聚显著的正相关性,但高集聚区的影响系数(0.018 77)明显高于低集聚区的影响系数(0.002 6),这说明高集聚区的科技服务业对隐性知识具有更强的吸收能力,隐性知识的间接效应为负,说明本地隐性知识溢出的增加会限制周边城市科技服务业的集聚。这与Schmitz提出的产业集群“升级悖论”和“锁定陷阱”现象相符,即高端集群的技术“升级”速度越快,邻近区域的隐性知识溢出就越困难,而相邻地区产业对隐性知识的吸收能力被弱化的可能性就越大[29]。

第三,FDI从全省层面看,与科技服务业集聚呈现出较为显著的正相关关系,从分区域层面看,FDI为高集聚区所带来的集聚效果(0.042 40)好于全省层面的集聚效果(0.019 19),这与预期相符;但在低集聚区,FDI所带来的负相关关系和预期不相符。这一方面可能是因为无法获取科技服务业FDI数据而间接采用全行业FDI数据,从而影响了回归结果的准确性;另一方面则可能是科技服务业产业发展规律的真实体现,从空间溢出效果看,在低集聚区FDI的直接效应为正(0.000 67),远低于高集聚区的(0.031 49),低集聚区的科技服务业由于集群竞争力较弱,在向上“攀升”的过程中往往会受到来自更高一层网络内企业(如经由FDI入华的外资企业)的打压而陷入“升级悖论”,集群内企业没能真正享受到FDI带来的技术外溢红利,使得低集聚区集群陷入“悲惨增长”甚至步入集群消退的境地。孙浦阳等[30]的研究也持有相似的看法。因此,这也在一定程度上解释了为什么FDI与低集聚区的科技服务业集聚存在负相关关系。

第四,城市规模从全省层面和分区域层面看,变量SCALE的系数都显著为正,其平方项的系数为负,但并未通过显著性检验,这说明福建省科技服务业集聚程度与城市规模总体上仍然处于单调递增的线性关系,拐点还未出现。从空间溢出效果看,在所有区域直接效应和间接效应都为正,这表明福建省科技服务业的集聚程度尚没有达到产生“拥挤成本”的程度,因此城市规模的提高对产业集聚在整体上具有促进作用,而且对低集聚区的促进效果更明显。

五、主要结论第一,在政府行为方面,政府应在政策的扶持者与创新的倡导者之间选择合理的定位。科技服务业集聚发展取决于市场机制和政府引导,并非单纯的取舍,而是一种二者组合程度的选择。从回归结果看,低集聚区政府行为的直接效应为正,且显著高于全省平均水平,这说明产业集群初期由于基础设施不完善、企业间知识网络和联系不畅及信任缺失等原因,可能存在“市场失效”。此时的政府应该是政策扶持者,工作重心在于完善产业政策、提供财政支持和确定集群发展方向,培育集群主导企业,形成品牌效应,逐步提高科技服务业集聚程度。而高集聚区政府行为的直接效应为负,说明产业集群发展到达成熟阶段时,政府如果继续从政策角度刺激产业集聚,反而可能使集群内的企业及其产品的多样性降低、趋同性增强,引发集群的恶性竞争,从而导致产业集聚发展的“政策效应”开始减弱。此时的政府应该是创新的倡导者,工作的着力点应该放在产业信息服务、促进产业升级、拓展集群发展空间,防止集群内企业恶性竞争的出现,延长集群的成熟期,提升非政策性的集聚效应,必要时应制定和启动集群风险预警机制。此外,高集聚区科技服务业“政策效应”的弱化,也说明地方政府的“保护主义”并不能为科技服务业带来持续发展的动力。

第二,鉴于隐性知识溢出对福建省科技服务业集聚具有较大促进作用,各地在进行科技园区建设时,除了培育本土科技服务业集群网络,更应注重在华跨国科技服务龙头企业的引入。弱联系优势理论和“结构洞”理论指出,本土集群网络和更高一层企业网络(如在华跨国公司)之间存在“结构洞”,产业集群跨网络学习的增强,能够激活本土科技服务业集群网络和在华跨国科技服务龙头企业间断裂的弱联系,从而获取网络间“结构洞”中丰富的隐性知识,并进而优化科技服务业集聚质量。从回归结果看,隐性知识溢出在低集聚区的影响系数显著低于高集聚区,这说明低集聚区科技服务业由于自身基础薄弱,缺乏集群主导企业,隐性知识溢出并不能被很好地消化吸收。因此,在科技服务业集聚度较低的城市,在积极引入跨国公司的同时,应更注重培育本土集群主导企业。

第三,从回归结果看,低集聚区FDI直接效应显著低于高集聚区,这说明FDI带来的技术溢出效应不会自动发生,而是取决于本土集群产业的吸收能力、技术水平差距等相关因素。因此,在科技服务业集聚初期,重点在于提升本土集群企业的技术吸收能力,为其承接FDI带来的技术外溢夯实内在基础;而在科技服务业集聚成熟期,政府应积极引入FDI,促进本土集群企业和跨国公司之间的关联,推动跨国公司科研机构的本土化进程,为技术外溢创造外部条件。特别值得注意的是,在高集聚区FDI的间接效应为正,这说明科技服务业集群发展到成熟阶段后,FDI带来的技术溢出效应开始在高集聚区城市间共享。此时,高集聚区科技服务业的FDI引进政策应该以区域整体优化为导向,不应再采取城市间竞争策略。

第四,在城市规模方面,从上文的回归分析看,当前福建省科技服务业集聚的演进与城市规模的扩大是同步的,不管从直接效应还是间接效应看,城市规模的扩大都能促进科技服务业的集聚,发达国家的“拐点”现象还未在福建省各地市普遍出现,但这个过程从量上看不是无止境的,科技服务业的集群体量存在一个最优规模。以高集聚区代表城市厦门为例,其科技服务业空间基尼系数从2001年到2010年增长了将近15倍,而后持续回落到高峰时的1/5,可见其集聚程度并未随着城市规模的扩大而不断增长,但同时期厦门市科技服务业的增加值却一直稳定增长了将近12倍。可见随着城市规模的扩大,高集聚区科技服务业在集群体量的收敛调整中逐步开始集群质量的提升。此时的产业发展思路应是利用城市规模扩大带来的规模经济效应、人才集聚和资本集聚效应,引导科技服务业形成区域特色,与地方产业协同创新,构建和延伸服务链条。刘曙华通过对长三角生产性服务业集群与城市群互动关系的研究发现,不同级别的城市与不同档次和实力的生产性服务业集群是相对应的,随着城市规模的扩大,会在城市群中形成产业的“梯度集群”[31]。因此,对于仍处于提升集群体量的低集聚区科技服务业而言,应该积极融入高集聚区科技服务业的空间结构和布局调整中,有效承接高集聚区科技服务业的转移,进而形成福建省科技服务业的“梯度集群”。

| [1] | 李建标, 汪敏达, 任广乾. 北京市科技服务业发展研究——基于产业协同和制度谐振的视角[J]. 科技进步与对策, 2011(7): 51–56. |

| [2] | 廖颖宁. 科技服务业结构优化模式与广东的实践[J]. 科技管理研究, 2015(11): 127–133. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2015.11.025 |

| [3] | TETHER B S, HIPP C, MILES I. Standardization and particularisation in services:Evidence from Germany[J]. Research Policy, 2001, 30(7): 1115–1138. DOI: 10.1016/S0048-7333(00)00133-5 |

| [4] | 张琴, 赵丙奇, 郑旭. 科技服务业集聚与制造业升级:机理与实证检验[J]. 管理世界, 2015(11): 178–179. |

| [5] | 宁凌, 李家道. 美日英科技服务业激励政策的比较分析及启示[J]. 科技管理研究, 2011(10): 26–30. DOI: 10.3969/j.issn.1000-7695.2011.10.006 |

| [6] | 韩鲁南, 关峻, 白玉, 等. 北京市科技服务业发展环境分析及对策研究[J]. 科技进步与对策, 2013(6): 25–29. DOI: 10.6049/kjjbydc.2012040339 |

| [7] | 张清正, 李国平. 中国科技服务业集聚发展及影响因素研究[J]. 中国软科学, 2015(7): 75–93. |

| [8] | 钟小平. 科技服务业产业集聚:市场效应与政策效应的实证研究[J]. 科技管理研究, 2014(5): 88–94,99. |

| [9] | 罗勇, 曹丽莉. 中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J]. 经济研究, 2005(8): 106–115,127. |

| [10] | 马国霞, 石敏俊, 李娜. 中国制造业产业集聚度及产业间集聚机制[J]. 管理世界, 2007(8): 58–65,172. |

| [11] | 朱英明, 杨连盛, 吕慧君, 等. 资源短缺、环境损害及其产业集聚效果研究——基于21世纪我国省级工业集聚的实证研究[J]. 管理世界, 2012(11): 28–44. |

| [12] | 李文秀, 谭力文. 服务业集聚的二维评价模型及实证研究——以美国服务业为例[J]. 中国工业经济, 2008(4): 55–63. |

| [13] | 李立, 田益祥, 张高勋, 等. 空间权重矩阵构造及经济空间引力效应分析——以欧债危机为背景的实证检验[J]. 系统工程理论与实践, 2015(8): 1918–1927. DOI: 10.12011/1000-6788(2015)8-1918 |

| [14] | 白重恩, 杜颖娟, 陶志刚, 等. 地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J]. 经济研究, 2004(4): 29–40. |

| [15] | 陈建军, 陈国亮, 黄洁. 新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究——来自中国222个城市的经验证据[J]. 管理世界, 2009(4): 83–95. |

| [16] | 汪德华, 张再金, 白重恩. 政府规模、法治水平与服务业发展[J]. 经济研究, 2007(6): 51–64,118. |

| [17] | 蒋三庚. 现代服务业研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2007. |

| [18] | 刘毅, 汪波. 基于隐性知识溢出的创新集群形成演化机理研究[J]. 科技进步与对策, 2012(2): 136–140. |

| [19] | CARRINCAZEAUX C, LUNG Y, RALLET A. Proximity and localization of corporate R&D activities[J]. Research Policy, 2001, 30(5): 777–789. DOI: 10.1016/S0048-7333(00)00121-9 |

| [20] | AUDRETSCH D B. Agglomeration and the location of innovative activity[J]. Oxford Review of Economic Policy, 1998, 14(2): 18–29. DOI: 10.1093/oxrep/14.2.18 |

| [21] | ENRIGHT M J. Regional clusters and multinational enterprises:Indepenence, dependence or Interdependence?[J]. International Studies of Management and Organization, 2000, 30(2): 114–138. DOI: 10.1080/00208825.2000.11656790 |

| [22] | 周兵, 张倩, 张晨阳. 金融环境因素背景下的FDI与产业集聚[J]. 管理世界, 2012(1): 172–173. |

| [23] | 王晶晶, 张昌兵. 新经济地理学视角下服务业FDI对服务业集聚的影响——基于面板分位数回归方法分析[J]. 国际贸易问题, 2015(11): 109–120. |

| [24] | 曾鹏, 吴功亮. 技术进步、产业集聚、城市规模与城乡收入差距[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2015, 21(6): 18–34. |

| [25] | 高鸿鹰, 武康平. 集聚效应、集聚效率与城市规模分布变化[J]. 统计研究, 2007(3): 43–47. |

| [26] | LESAGE J P, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009. |

| [27] | JAFFE A B, LERNER J. Reinventing public R&D:Patent policy and the commercialization of national laboratory technologies[J]. Rand Journal of Economics, 2001, 32(1): 167–198. DOI: 10.2307/2696403 |

| [28] | 郑江淮, 高彦彦, 胡小文. 企业"扎堆"、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析[J]. 经济研究, 2008(5): 33–46. |

| [29] | SCHMITZ H. Collective efficiency:Growth path for small-scale industry[J]. Journal of Development Studies, 1995, 31(4): 529–566. DOI: 10.1080/00220389508422377 |

| [30] | 孙浦阳, 韩帅, 靳舒晶. 产业集聚对外商直接投资的影响分析——基于服务业与制造业的比较研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2012(9): 40–57. |

| [31] | 刘曙华. 生产性服务业集聚与区域空间重构[M]. 北京: 经济科学出版社, 2012. |

2018, Vol. 24

2018, Vol. 24