2. 山东财经大学 经济学院, 山东 济南 250014

2. School of Economics, Shandong University of Finance & Economics, Jinan 250014, P. R. China

随着中国城镇化和工业化水平的不断提升,雾霾污染也逐渐呈现出影响范围广、治理难度大、发生频率高等特点。数据显示,2015年我国京津冀、长三角和珠三角等大型城市群出现雾霾的天数超过了100天,99.6%的中国城市PM2.5浓度超过了世界卫生组织的标准。日益严重的雾霾污染不仅严重威胁着居民的生活与健康,更是成为了阻碍吸引高端人才和经济持续增长的重要因素。据日本媒体《产经新闻》报道,为了应对中国日益频发的雾霾污染所导致生产成本的增加和劳动生产率的下降,在华日企正筹划加快向东南亚迁移的进程。习近平总书记也多次强调,空气质量关乎广大人民群众的生活质量和幸福感,治理雾霾是我国全社会刻不容缓的任务。

治理雾霾污染,首先需要我们了解引起雾霾的相关因素。众所周知,尽管雾霾在一定程度上是由天气所致,但根源上还是归咎于我国长期不合理的能源结构和产业结构[1]。从雾霾分布看,我国雾霾污染较为严重的地区往往是制造业规模较为庞大的东中部地区。根据环保部门的测算结果,在导致我国环境污染的排放物中,超过70%来自于制造业。不仅如此,近年来我国制造业企业的地理分布也呈现出非常明显的向东部集中的特征和趋势,并形成了较大规模的产业群和城市群。对于中国来说,雾霾与城市化和工业化的高速发展息息相关,大规模的制造业生产、持续不断的建筑施工以及高密度的汽车尾气排放,大大增加了当地空气中细颗粒污染物。雾霾污染随着城市化的不断进行而日益严重[2]。这不禁令人产生疑问,中国的制造业集聚和城市规模将会如何影响雾霾污染?

相比于以碳氧化合物排放为代表的空气质量研究,由于雾霾测算数据的可获得性等原因,经济学领域关于导致雾霾污染的关键因素以及相应的政策研究近两年来才逐渐得到部分学者的探讨。在中国仍有相当长的工业化和城市化道路要走的经济背景下,这就给我们提出了以下问题:在我国经济集聚程度不断提高和城市规模持续扩张的发展趋势下,我国的雾霾污染是否将会随着制造业企业地理集聚程度的持续增加而逐渐恶化?在地理集聚影响雾霾污染的过程中,城市规模的扩张又将扮演怎样的角色?为此,本文将深入考察制造业地理集聚、城市规模与雾霾污染之间的关系,为更加准确和深入地了解我国城市结构对空气质量的影响提供一定的经验证据和政策启示。

一、文献述评在导致雾霾污染的相关因素研究出现之前,以集聚为代表的城市结构与环境之间的关系已得到部分学者的探讨,所得到的结论却不尽一致。一种观点认为,人口密度较高的地区由于通勤距离的减少以及公共交通运输工具的有效利用使得空气中碳氧化合物排放量相对较小,空气污染压力随着人口密度和产业集聚的增加而减少[3]。类似的,陆铭和冯皓的研究指出,随着我国产业集聚由劳动密集型逐步向知识密集型和服务密集型转型,经济集聚有助于降低单位工业产出的污染强度[4]。刘习平和宋德勇的证据表明,城市化过程中的产业集聚能够显著提高能源和资源的利用效率,环境污染现象也随之得到缓解[5]。然而,王兴杰等以我国在第一阶段实施新空气质量标准的74个地级市为样本的数据分析表明,人口密度提高导致城市在短时间内排放大量的大气污染物是导致我国空气质量快速下降的根本原因[2]。Verhoef和Nijkamp的研究同样显示工业集中是产生包括空气污染在内各类环境污染的重要因素[6]。此外,还有一种声音指出,经济集聚对环境产生的影响呈现非线性特征。最具代表的是由Grossman和Krueger [7]提出的“环境库滋涅茨曲线”这一概念,即在经济发展水平较低时,环境质量将随着经济增长而恶化;直至经济水平达到一定程度之后,环境开始随着经济发展有所好转。张可[8]基于中国城市工业污染排放视角验证了这一观点。

近年来,随着雾霾测度数据的可获得性以及雾霾对我国经济和居民生活的重大影响,从经济学视角探讨雾霾的影响因素及治理对策的研究也逐步丰富起来。在经济发展层面,马丽梅和张晓[9]以及王敏和黄滢[10]分别基于省级和城市面板数据的实证研究发现我国雾霾浓度随着地区经济增长呈现显著的先降后升的正U形发展趋势。在能源结构方面,魏巍贤和马喜立[11]以及向堃和宋德勇[12]的研究发现,煤炭消耗的增加将直接加剧当地雾霾污染,而电力能源的普及能够有效地降低当地的雾霾浓度。在制度政策方面,李根生和韩民春认为,我国的财政分权制度能够通过提高地方政府的治霾积极性改善地区雾霾污染[13]。王书斌和徐盈之从企业投资偏好视角考察了环境规制治理雾霾的实现路径[14]。鉴于大量研究证实了经济人口集聚对环境压力的重要影响,加之我国雾霾形成的主要原因来自于制造业的过度排放,我们有理由相信制造业企业的地理集聚与当地雾霾污染之间存在密切联系。而目前关于集聚与雾霾之间的直接研究则较为鲜见,即便涉及,也主要是从人口密度视角探讨了雾霾与集聚之间的联系,所得结论也不尽一致。比如邵帅等[1]发现,人口的快速集聚加剧了地区的雾霾污染。与之相反的是,秦蒙等[15]则认为,城市蔓延所导致的人口密度的减少增加了通勤距离,反而提高了当地PM2.5浓度。

人口密度与雾霾之间关系的研究结论之所以存在巨大差异,其原因可能在于经济集聚在影响PM2.5浓度方面,同样可能存在由规模经济与市场拥挤之间此消彼长的动态关系形成的非线性特征。环境污染作为城市化和工业化初期的产物,往往是阻碍城市集聚的重要因素[16]。但考虑到排污治理可能也存在着规模经济现象,那么随着城市化和工业化进程的持续深入,集聚也能够成为缓解环境污染的有效途径[4]。从雾霾污染层面上看同样如此,规模经济表现为在集聚程度较高的地区治理气体排放可能存在类似规模经济的性质,带来单位投入产出所排放的PM2.5的下降;与之对应的是,集聚引发的市场拥挤以及短期内企业之间的相互竞争和模仿,导致地区细颗粒排放量的急剧增加,引发了地区空气中PM2.5含量的上升。因此,制造业企业的地理集聚对雾霾污染的影响可能存在非线性的影响特征和趋势。

综合来看,目前国内城市经济集聚对雾霾污染的影响研究尚处于起步阶段,特别是与雾霾污染息息相关的制造业集聚对PM2.5的影响研究更是鲜有。为此,本文通过构建考虑了行业关联度的地理集聚指标,基于我国264个地级市数据探讨制造业企业的地理集聚对地区PM2.5浓度的动态影响,以及城市规模在其中所发挥的协同作用。为我们准确理解地理集聚、城市规模与雾霾污染的关系以及制定相应的制度规章提供一定的经验证据和政策启示。

二、机制分析与模型设定 (一) 机制分析首先,对制造业企业集聚程度较低的多数城市来说,一方面,在制造业企业的地理集聚初期,规模效应占集聚外部效应中的主导地位,引致产能的快速扩张。在技术溢出和竞争筛选效应尚未充分发挥的情况下,这将直接导致资源和能源的消耗速度远远高于大气承载能力,最终加剧了空气中的PM2.5浓度。同时,经济活动密集的区域往往伴随着更高的房价和房租,从业者更倾向于居住在相对较远的区域以减少支出,这无疑将大大增加通勤距离和私家车的使用力度,更多的能源消耗增加了空气中细颗粒污染物的浓度[9]。此外,制造业企业在集聚初期具有较高的建筑需求,在这期间建筑施工带来的大量粉尘也加剧了区域雾霾污染[17]。另一方面,当制造业企业集聚至一定程度,地理集聚的外部经济效应愈发明显并超过拥挤效应[18],企业的生产效率也随之提升,特别是集聚后期带来的明显的技术溢出,有助于降低区域内单位投入产出所产生PM2.5的排放量。同时结合环境库滋涅茨曲线,制造业企业的地理集聚对地区PM2.5浓度的影响可能呈现先扬后抑的倒U型特征。在此,本文提出第一个假设。

假设1:地区雾霾污染水平可能随着制造业企业地理集聚程度的提高呈现先升后降的倒U型发展趋势。

在制造业地理集聚持续加深的过程中,城市的人口规模也不可避免地随之扩张。人口规模的扩张增加了能源的消耗和以PM2.5为代表的细颗粒污染物的排放量。如果城市生态环境的承载力未能与城市所产生的细颗粒排放量相匹配,那么城市人口规模的扩张很可能将导致雾霾污染的加剧。比如人口增加引致的房屋建筑工程的增加,以及对于以煤炭为主要供暖原料的北方城市,人口的增加必然带来煤炭资源的大量消耗,空气中的污染性颗粒物浓度也随之增加。在此,本文提出第二个假设。

假设2:PM2.5浓度与城市规模之间存在正相关关系。

但与此同时,地理集聚和城市规模对雾霾的影响并非完全独立,二者之间往往存在交互作用。部分研究指出,对于集聚外部经济效应发挥较为充分的地区,较高的人口规模反而有助于通过提升经济发展效率降低人均排放量[19]。陆铭和冯皓也指出,大城市较为明显的规模经济和集聚经济有助于减少单位工业产出所带来的排放污染[4]。不仅如此,较大规模的城市拥有相对完善的交通基础设施、更为完善的环境治理政策以及更为明显的集聚外部经济效应,大城市的制造业集聚所造成的雾霾污染可能会相对轻微。因此,本文提出第三个研究假设。

假设3:较大的城市规模可能有助于缓解制造业集聚对雾霾污染产生的加剧影响。

(二) 模型设定根据以上分析,本文的计量模型设定如下:

| $ \begin{array}{l} {\rm{PM}}2.{\rm{ }}{5_{i,{\rm{t}}}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{densit}}{{\rm{y}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _2}{\rm{density}}_{i,{\rm{t}} - 1}^2 + {\alpha _3}{\rm{po}}{{\rm{p}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _4}{\rm{FD}}{{\rm{I}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + \\ {\alpha _5}{\rm{industr}}{{\rm{y}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _6}{\rm{bu}}{{\rm{s}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _7}{\rm{pgd}}{{\rm{p}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\rm{ }}\varepsilon {\rm{ }} + {\rm{yea}}{{\rm{r}}_{i,{\rm{t}}}} \end{array} $ | (1) |

模型(1)中,PM2.5i,t表示城市i在t年的地表PM2.5浓度。density表示城市制造业企业的地理集聚水平。density2表示地理集聚指标的平方项,用以观察地理集聚对雾霾污染的影响是否存在非线性特征。pop指代城市的常住人口规模。FDI表示各个城市每年实际利用的外商直接投资占地区GDP的比重。一方面,部分外资企业选择在华投资的动机可能在于利用中国相对宽松的环境规制开展环境污染较为严重的生产活动,这无疑将加剧我国的环境污染[20];另一方面,外资企业能够通过技术溢出和示范效应带动本地企业的生产技术,进而改善企业的排污状况。industry表示城市第二产业占GDP的比重,用来反映城市的产业结构。一般认为,一个地区的第二产业比重越高,意味着城市经济在发展过程中消耗了更多的资源和能源,进而加剧了空气中污染颗粒的数量和浓度。bus表示城市平均每万人拥有的公共交通工具的数量,人均公共交通工具越多,意味着人均汽车尾气排放就越少,这将在一定程度上缓解雾霾污染。pgdp表示城市的人均GDP,用以考察城市经济发展水平与雾霾污染之间的关系。ε表示模型的残差项。为了减少变量之间的异方差,模型中的PM2.5、density、bus、pop以及pgdp均以对数形式代入回归方程中。

此外,为了考察城市规模与地理集聚对雾霾污染的交互影响,本文在模型(1)的基础上设定如下实证模型:

| $ \begin{array}{l} {\rm{PM}}2.{\rm{ }}{5_{i,{\rm{t}}}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}{\rm{densit}}{{\rm{y}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _2}{\rm{density}}_{i,{\rm{t}} - 1}^2 + {\alpha _3}{\rm{po}}{{\rm{p}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _4}{\rm{densit}}{{\rm{y}}_{i,{\rm{t}} - 1}}{\rm{ \times po}}{{\rm{p}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + \\ {\alpha _5}{\rm{FD}}{{\rm{I}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _6}{\rm{industr}}{{\rm{y}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _7}{\rm{bu}}{{\rm{s}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\alpha _8}{\rm{pgd}}{{\rm{p}}_{i,{\rm{t}} - 1}} + {\rm{ }}\varepsilon {\rm{ }} + {\rm{yea}}{{\rm{r}}_{i,{\rm{t}}}} \end{array} $ | (2) |

其中,densityi, t-1×popi, t-1表示制造业企业地理集聚水平与城市人口规模的交叉项。考虑到本文设定的解释变量对被解释变量产生影响存在一定的时滞,本文将解释变量的滞后一期代入回归方程中。

三、指标构建与数据描述 (一) 地理集聚测度相比以往未考虑行业之间相关性的集聚指标。本文借鉴王永进和盛丹[21],在计算城市经济活动密度的同时,重点考虑了各行业之间不同程度的关联性,测度步骤如下。

第一步,基于中国工业企业数据库,将制造业企业的就业、产出以及资本加总至城市×行业层面,并将该数据除以其所处城市的面积,得出城市c行业i的地理密度:

第二步,计算城市c行业i的就业、产出以及资本所占份额:

第三步,根据产业相似度指数proximateij ①对城市c行业i的地理密度进行如下调整[22]:

① 产业相似度指数取自Hausman和Klinger[22], 且proximate藁[0, 1], 其值越大, 表明行业间相似度就越高; 反之, 则越低。为了能够运用行业相似度指数, 本文将CIC四分位行业与SITC四分位行业一一对接, 在剔除少数无法对应的行业后, 实现了CIC与SITC的对接。

第四步,最后计算出每个城市经济活动的地理集聚指数:

上述3个指数agg_employmentc、agg_outputc以及agg_assetc分别表示城市c在就业、产出、资本方面的空间集聚水平,数值越大,表明该城市的制造业地理集聚程度就越高。

(二) 雾霾污染测度和描述本文选取地表PM2.5浓度来衡量雾霾污染。相比于PM10,PM2.5由于直径更小,更容易被吸入肺部,对居民健康危害更大,这也是习近平总书记多次强调控制PM2.5污染是改善空气质量的首要任务的原因。本研究的PM2.5数据来源于美国哥伦比亚大学社会经济数据与应用中心提供的全球PM2.5地表年均浓度数据,本文运用Arcgis软件将PM2.5地表浓度提取获得我国地级市和直辖市的雾霾浓度,研究样本覆盖2001—2012年我国264个城市②目前工业企业数据库仅更新至2012年,因此本研究样本数据截至2012年。。样本期内我国年均PM2.5浓度排名前10位的城市如表 1所示。

② 目前工业企业数据库仅更新至2012年, 因此本研究样本数据截至2012年。

| 表 1 近年来我国年均PM2.5浓度排名前10位的城市 |

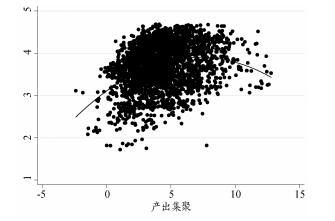

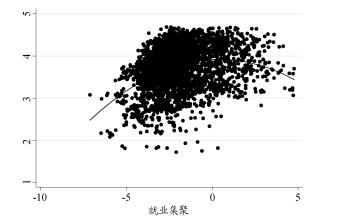

同时,本文绘制了地理集聚与PM2.5浓度之间的散点图和拟合曲线,如图 1和图 2所示。可以看出,拟合曲线呈现明显的先升后降的倒U型特征,各个散点则较为紧密地分布在拟合曲线的周围。这在某种程度上验证了本文的假说1,即制造业地理集聚对雾霾污染的影响呈现先促进后抑制的特征和趋势。

|

图 1 产出集聚与PM2.5散点分布和拟合曲线 |

|

图 2 就业集聚与PM2.5散点分布和拟合曲线 |

为保证结果的稳健性,本文分别使用OLS、FGLS以及系统GMM对计量模型进行回归和分析。同时,本文在系统GMM估计过程中所采用的工具变量为城市地表坡度、地表粗糙度以及地理集聚指标的滞后一期。模型(1)的全样本估计结果如表 2所示。列(1)至列(3)展示了基于就业集聚视角的估计结果,列(4)至列(6)则展示了基于产出集聚视角的估计结果。我们可以发现,集聚指标一次项的估计系数均为正数,相应的平方项的估计系数则为负数,且基本都通过了显著性检验。以就业集聚为例,在列(1)至列(3)中,制造业地理集聚指标一次项的估计系数分别为0.002、0.066和0.079,同时相应的平方项的估计系数则分别为-0.001、-0.012和-0.01,以上系数均通过了显著性检验。这表明我国制造业企业的地理集聚对雾霾污染的影响呈现先促进后抑制的倒U型特征和趋势,假说1得到了验证。同时,城市常住人口规模pop的回归系数均显著为正,这表明我国城市自身规模的扩张将会加剧雾霾污染,假说2得到了验证。

| 表 2 地理集聚影响雾霾污染的全样本检验③ |

③由于篇幅所限,同时为避免赘述,正文中未展示资本集聚的估计结果,如感兴趣,请与作者联系。

在控制变量方面,外商直接投资FDI的估计系数均为正数,但仅在系统GMM估计中显著,这意味着外商直接投资在一定程度上加剧了当地的雾霾污染。衡量工业占GDP比重的变量industry的估计系数均显著为正,这表明工业生产比重越高的地区,其雾霾污染也越严重,此结果与主流观点和现实感受相一致。人均拥有公共交通工具的变量bus的估计系数均为负数,但仅在系统GMM估计结果中显著,这说明公共交通的普及可能在某种程度上改善PM2.5浓度,但作用不一定十分明显。事实上,从北京、杭州在举办APEC和G20峰会期间周边工厂停工所来带的蓝天白云可以看出,制造业的气体排放可能才是引致雾霾污染的“元凶”。而人均产值pgdp的估计系数显著为负,意味着目前我国PM2.5浓度随着经济发展而逐渐降低。虽然这一结果可能与我们平日里根深蒂固的“我国经济增长导致环境污染”这一观念大相径庭,但事实上,总体看,近年来我国主要城市的雾霾污染并未随着经济的增长而出现恶化,反而表现出了不同程度的改善[23],这也意味着我国的经济发展模式正在从集约粗放型向环境友好型逐渐转变。

既然我国各城市的雾霾污染随着制造业地理集聚程度的提高呈现出先升后降的趋势,那么样本中是否已经有城市的地理集聚超过了拐点,使得其PM2.5浓度开始随着地理集聚的提高而下降呢?为此,本文根据归回结果计算了拐点并与各城市的地理集聚指标相对比,发现2010至2012年间有部分城市的地理集聚超过了拐点,如表 3所示。可以发现,我国已出现PM2.5浓度随着制造业地理集聚加深而下降的城市,且数量也在逐年稳步增加。比如以就业集聚和资本集聚为例,2010年仅有4个城市超过地理集聚对雾霾污染由加剧转为缓解的拐点,而到了2012年,已有7个城市超过了拐点,且以东部城市居多。但绝大部分城市仍处于雾霾污染随着制造业地理集聚提高而加剧的阶段。

| 表 3 样本中地理集聚超过拐点的城市:2010—2012④ |

④ 为节省篇幅,本文仅展示2010—2012年这三年地理集聚超过拐点的城市。

(二) 分区域检验与分析考虑到我国不同区域之间制造业水平和气候环境差异较大,本文接下来将样本划分为东部、中部和西部这三大区域进行分样本检验,以观察地理集聚对雾霾污染在不同区域之间的影响是否存在差异。表 4从产出层面展示了地理集聚对PM2.5浓度的影响结果鉴于就业和资本层面的估计结果与产出层面基本一致,为了避免赘述导致篇幅过长,文中仅展示了产出层面的估计结果。若感兴趣,可向作者索取剩余结果⑤。。我们可以看出,地理集聚对雾霾污染的倒U型影响主要存在于我国东部和中部地区。比如在列(1)至列(4)中,地理集聚指标的一次项估计系数均显著为正,相应的平方项的估计系数则显著为负,这意味着我国东部和中部地区的PM2.5浓度均表现出随着制造业地理集聚程度的增加呈现先升后降的发展趋势。而在西部地区样本中,集聚指标的估计结果则不够显著。出现这种差异的原因可能在于,对于东部地区,受全球化的影响,工业制造业城市的分布集中于与外界联系更为便利的东部沿海地区。同时我国中部地区是重要的煤炭产地,且由于历史原因中部和西部地区存在着大量的工业城市,比如在1953—1957年的第一个五年计划时期,中国建设了156个国家级大型工业项目,这些工业项目中超过半数分布在中部地区。这使得我国东、中部地区的制造业地理集聚与当地雾霾污染之间的关系密不可分。对于西部地区,由于其雾霾污染水平相对较低,且制造业企业的分布也较为分散,导致地理集聚与PM2.5之间的关系也相对较弱。

| 表 4 地理集聚影响雾霾污染的分地区检验(产出层面) |

⑤ 鉴于就业和资本层面的估计结果与产出层面基本一致, 为了避免赘述导致篇幅过长, 文中仅展示了产出层面的估计结果。若感兴趣, 可向作者索取剩余结果。

(三) 分城市规模检验与分析同时,本文考察了在不同规模的城市中,制造业地理集聚对雾霾污染的影响及差异,结果如表5所示⑥我们可以发现,二者之间的倒U型关系主要存在于中小型城市中,相比之下,大型城市的雾霾污染则随着地理集聚的提高而得到改善。出现此结果的原因主要在于:一方面,当城市规模和集聚达到一定水平之后,规模经济和知识溢出效应愈发明显,加之集聚区域更为严格的环境规制和监督,使得在规模较大的城市中,制造业的集聚能够有效地改善当地雾霾污染;另一方面,大型城市中往往存在非常明显的选择效应,即只有生产效率和技术水平较高的企业才能够在本地生存,这无疑有助于降低区域内的污染排放。

| 表 5 地理集聚影响雾霾污染的分城市规模检验(产出层面) |

⑥根据现有研究,本文将高于500万人口的城市定义为大城市,小于500万的为中小城市。

(四) 地理集聚与城市规模的协同效应检验城市制造业集聚形成过程中往往伴随着人口规模的扩张,为此,本文接下来探讨城市规模与地理集聚对PM2.5浓度的协同影响,估计结果如表 6所示。可以发现,不论是就业、产出还是资本层面的集聚,集聚指标一次项和平方项的回归系数均分别显著为正和显著为负,同时集聚与人口规模交互项的回归系数则显著为负。以系统GMM为例,就业、产出和资本集聚一次项的回归系数分别为0.115、0.162和0.076,交叉项的回归系数分别为-0.001、-0.008和-0.007。这表明较大的城市规模有助于缓解制造业地理集聚带来雾霾污染。假说3得到了验证。城市规模和地理集聚之所以能够共同缓解雾霾污染,其原因主要有二:一方面,人口众多的大城市更容易通过本地市场效应促进制造业集聚产生规模经济,同时,较大规模的城市往往拥有更为完善的基础交通设施和更为严格的环境规制,这些因素均有助于降低制造业单位产出所导致的PM2.5排放量,进而缓解地区雾霾污染。另一方面,较大人口规模的城市往往呈现多中心聚集的特征和趋势,城市内部多个制造业次级中心和生产性服务业的互动能够在不增加通勤距离的情况下有效地促进集聚经济效应的发挥和生产技术的提升[24],进而降低地区PM2.5的排放浓度。

| 表 6 城市规模与地理集聚对雾霾污染的协同影响全样本检验 |

接下来,本文进一步分地区和城市规模考察我国城市规模与地理集聚对雾霾污染的协同影响是否存在差异。为避免赘述,本文仅以产出集聚为例,展示了城市规模和地理集聚对雾霾污染的协同影响。根据表 7可以看出,我国东部和中部地区的城市规模与地理集聚对PM2.5浓度产生了显著为负的协同影响,相比之下,西部地区则截然相反,呈现不够明显的正向影响。这表明我国东部和中部地区城市规模的扩张有助于缓解制造业集聚初期带来的雾霾污染,而西部地区城市规模的扩张在某种程度上加剧了地理集聚带来的雾霾污染。此外,地理集聚与城市规模对小城市的雾霾污染产生了显著的负向协同作用,相比之下,此协同效应在大中城市中并不明显。这意味着小城市人口规模的扩张能够显著地缓解地理集聚带来的雾霾污染。以上结果可能是由地区之间地理集聚和城市规模所处发展阶段的不同所致。

| 表 7 城市规模与地理集聚对雾霾污染的协同影响分样本检验(产出层面) |

对于中国来说,雾霾与城市化和制造业的高速发展息息相关。为此,本文基于我国地级市数据深入探讨了制造业地理集聚、城市规模与雾霾污染的关系。本文首先量化了2001—2012年我国各城市的PM2.5浓度,同时勾勒出各城市制造业企业的地理集聚水平。然后,通过多种回归方法检验了地理集聚与城市规模对雾霾污染的影响,结果发现:(1)地理集聚对PM2.5浓度的影响呈现先促进后抑制的倒U型影响特征,“环境库滋涅茨曲线”在地理集聚与雾霾污染之间同样成立,但目前我国绝大部分城市的雾霾污染处于随着地理集聚的提高而加剧的阶段。(2)地理集聚与城市规模对PM2.5浓度的协同影响显著为负,即较大的城市规模有助于缓解制造业集聚对雾霾污染产生的加剧影响。(3)地理集聚对雾霾污染的倒U型影响主要存在于我国东部和中部地区以及中小城市中,西部地区的雾霾污染与地理集聚之间的关系尚不明显,大城市的雾霾污染则随着集聚的深化而得到缓解。(4)在东部和中部地区,城市规模的扩张有助于缓解地理集聚对雾霾污染的加剧影响,而在西部地区,地理集聚与城市规模对雾霾污染的协同作用并不显著。

针对以上研究结论,本文提出如下政策启示。

首先,动态看待和处理制造业集聚与雾霾污染之间的关系。尽管目前我国大部分城市尚处于雾霾污染随着制造业地理集聚的提高而加剧这一发展阶段,但从长期看,提高制造业地理集聚具有促发展和减污染的双重红利。对于地理集聚水平较低的城市,应当采取有效措施鼓励和引进制造业企业(特别是技术密集型企业)投资生产,打造紧凑型的制造业空间布局,以促成更多的城市进入集聚减排区间。

其次,在地理集聚与雾霾治理过程中要重视区域和城市差异。比如,东、中部地区以及中小规模城市在加快制造业地理集聚的同时,通过合理有序地扩张城市规模进一步发挥其对雾霾污染的抑制作用;大城市则可以逐步发展次级中心区域或者产业园区,更高程度地发挥地理集聚的减排效应。相比之下,西部地区在雾霾污染对制造业集聚的敏感度较低的现状下,应当大力支持本地发展战略性新兴产业、旅游服务业以及绿色农业等,降低对劳动密集型制造业的依赖程度。在此过程中,地方政府还需注意适当地控制城市规模的过度扩张。

最后,各地在城市化过程中需逐步消除对人口和经济集聚的政策阻碍。消除市场分割,促进生 产要素在城乡之间乃至区域之间的自由流动,更多地通过市场力量改进要素的空间配置和使用效率,减少工业颗粒排放,达到借助地理集聚的外部经济效应实现节能减排的目标。此外,要实现区域内制造业集聚与空气质量的协调,地方政府还需借助环境规制和政策优惠的双重激励作用,鼓励和推动制造业企业逐步摒弃传统粗放式、高污染的生产模式,加快步入党的十九大强调的新型工业化道路。

| [1] |

邵帅, 李欣, 曹建华, 等. 中国雾霾污染治理的经济政策选择:基于空间溢出效应的视角[J]. 经济研究, 2016, 51(9): 73-88. |

| [2] |

王兴杰, 谢高地, 岳书平. 经济增长和人口集聚对城市环境空气质量的影响及区域分异:以第一阶段实施新空气质量标准的74个城市为例[J]. 经济地理, 2015, 35(2): 71-76, 91. |

| [3] |

GLAESER E L, KAHN M E. The greenness of cities:Carbon dioxide emissions and urban development[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 67(3): 404-418. DOI:10.1016/j.jue.2009.11.006 |

| [4] |

陆铭, 冯皓. 集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J]. 世界经济, 2014(7): 86-114. |

| [5] |

刘习平, 宋德勇. 城市产业集聚对城市环境的影响[J]. 城市问题, 2013(3): 9-15. |

| [6] |

VERHOEF E T, NIJKAMP P. Externalities in urban sustainability:Environmental versus localization-type agglomeration externalities in a general spatial equilibrium model of a single-sector monocentric industrial city[J]. Ecological Economics, 2002, 40(2): 157-179. |

| [7] |

GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Economic growth and the environment[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353-377. DOI:10.2307/2118443 |

| [8] |

张可. 经济集聚的减排效应:基于空间经济学视角的解释[J]. 产业经济研究, 2018(3): 64-76. |

| [9] |

马丽梅, 张晓. 中国雾霾污染的空间效应及经济、能源结构影响[J]. 中国工业经济, 2014(4): 19-31. |

| [10] |

王敏, 黄滢. 中国的环境污染与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2015, 14(1): 557-578. |

| [11] |

魏巍贤, 马喜立. 能源结构调整与雾霾治理的最优政策选择[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(7): 6-14. |

| [12] |

向堃, 宋德勇. 中国省域PM2.5污染的空间实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(9): 153-159. |

| [13] |

李根生, 韩民春. 财政分权、空间外溢与中国城市雾霾污染:机理与证据[J]. 当代财经, 2015(6): 26-34. |

| [14] |

王书斌, 徐盈之. 环境规制与雾霾脱钩效应:基于企业投资偏好的视角[J]. 中国工业经济, 2015(4): 18-30. |

| [15] |

秦蒙, 刘修岩, 仝怡婷. 蔓延的城市空间是否加重了雾霾污染:来自中国PM2.5数据的经验分析[J]. 财贸经济, 2016, 37(11): 146-160. |

| [16] |

LANGE A, QUASS M F. Economic Geography and the Effect of Environmental Pollution on Agglomeration[J]. The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2007, 7: 1-1724. |

| [17] |

吴玥弢, 仲伟周. 城市化与大气污染:基于西安市的经验分析[J]. 当代经济科学, 2015, 37(3): 71-79. |

| [18] |

孙浦阳, 韩帅, 许启钦. 产业集聚对劳动生产率的动态影响[J]. 世界经济, 2013(3): 33-53. |

| [19] |

马素琳, 韩君, 杨肃昌. 城市规模、集聚与空气质量[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(5): 12-21. |

| [20] |

卢进勇, 杨杰, 邵海燕. 外商直接投资、人力资本与中国环境污染:基于249个城市数据的分位数回归分析[J]. 国际贸易问题, 2014(4): 118-125. |

| [21] |

王永进, 盛丹. 地理集聚会促进企业间商业信用吗?[J]. 管理世界, 2013(1): 101-114. |

| [22] |

HAUSMANN R, KLINGER B.The structure of the product space and the evolution of comparative advantage[R].Center for International Development Working Paper No.146, Harvard University, 2007.

|

| [23] |

ZHENG S Q, KAHN M E. A new era of pollution progress in urban China?[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(1): 71-92. |

| [24] |

魏守华, 陈扬科, 陆思桦. 城市蔓延、多中心集聚与生产率[J]. 中国工业经济, 2016(8): 58-75. |

2020, Vol. 26

2020, Vol. 26