2. 绍兴文理学院 经济与管理学院, 浙江 绍兴 312000;

3. 山东大学 管理学院, 山东 济南 250100

2. School of Economics and Business Administration, Shaoxing University, Shaoxing 312000, P. R. China;

3. School of Management, Shandong University, Jinan 250100, P. R. China

根据《中国家族企业发展报告》(2011)[1],在中国,家族企业占私营企业总数的85.4%,吸纳了全国61%的就业人口,为国家经济发展贡献了重要力量。《中国私营企业研究》课题组2010年的抽样调查显示,我国私营企业主平均年龄已达49.95岁,其中1/3超过50岁。可以推测,近年来,我国在改革开放初期成立的众多家族企业,将陆续步入各自的传承过程。在这一波世纪财富大迁移中,多数家族企业都倾向于选择家族内部人接班[2]。然而,无论是在高度追求个人主义的美国还是在看重集体主义的东南亚国家,“富不过三代”的千古魔咒都在延续着[3]。据估计,只有30%的家族企业能够延续至第二代,而能够成功传到第三代手中的仅为10%~15%[4-6]。越来越多的家族企业开始认识到,代际传承本身并非一个简单的节点性事件,而是一场长期且复杂的“接力赛”[7],“接棒人”的培养需要尽早被提上日程。

近年来,越来越多的家族企业开始重视继承人的培养,以期为领导权的平稳更替做好准备。可是,对于如何选择继承人培养模式,诸多家族企业仍然充满困惑。从理论上讲,常见的继承人培养模式可以划分为内部成长和外部锤炼两类[3, 8]。为了尽早帮助继承人熟悉企业文化并培养其运营企业的能力[9],一些企业会选择安排继承人尽早进入企业工作。考虑到拓展个人知识面和人际关系网络的目的[10],一些继承人选择在继承企业前积累企业外部的工作经验。不同的培养模式可以为继承人提供不同的学习路径,获取不同类型的知识,并帮助他们逐渐将这些知识专业化,最终整合到个人的知识体系中[11]49,从而获得顺利继承企业的核心能力,赢得组织的认可和支持[12]。在这个过程中,继承人首先可以获得企业内群体对其文化上的接纳,进而有机会展示自身能力、取得个人资信,最终获得继承企业的合法性[13]。简言之,不同的继承人培养模式向利益相关者传递了不同的信号,也为继承人本身创造出不同的知识结构和行为模式[11]51,从而不同程度地影响着继承人继承企业的核心能力塑造。这又反过来影响继承人接下来的新知识获取和运用,以及在这个过程中的人际互动[14-15]。进一步推演,不同的培养模式可能会对传承过程中和传承后的企业绩效带来不同的影响。

上述逻辑推演使得我们在理论层面找到为家族企业传承实践提供针对性指导策略的切入点。在基于证据的管理(evidence-basedmanagement)思潮日益盛行的今天,在理论的合理逻辑推演的基础上,还有必要获取一手经验证据的支持。统揽现有研究文献,我们发现继承人培养模式对企业绩效的影响机制甚少被系统地关注。为此,本文试图从学习理论的视角将不同类型的继承人培养模式同企业传承绩效之间的关系统摄到同一个理论模型中加以分析和检验。从学习理论的视角看,常见的两种继承人培养模式都属于经典的经验学习方法,需要学习者本人不断体验归纳、总结升华为个体知识结构。个人经历的不同,可能导致学习效果和知识结构的差异。与传统的经验学习相比,替代学习法拥有学习速度快、试错成本低的优势,成为一种良好的补充学习方法。例如,在家族企业培养继承人的实践中,为继承人配备导师是典型的替代学习法。在现有的文献中,导师制的应用被证明能够帮助被指导者更好地应对沮丧和焦虑情绪,建立面对挫折的积极态度[16-17],并能帮助其提高社交技巧、更快地融入组织[18-19]。这些作用不仅能帮助经历外部锤炼的继承人缓解传承过程中的挫折,还能帮助其更快融入家族与企业的内群体,进而有助于家族或非家族成员接纳和信任继承人,从而降低他们不被组织认同和支持的风险。基于上述逻辑,不同的继承人培养模式会影响继承人的受认可度,进而对企业绩效产生影响。

本文利用2016年一次针对浙江省183家家族企业的问卷调查数据,对上述理论假设作出了实证检验。分析结果表明,继承人培养模式通过继承人受认可度对企业绩效产生间接的影响,并且两类培养模式对继承人受认可度有着不同的影响。其中,内部成长模式有利于继承人受认可度的提高,外部锤炼模式不利于继承人受认可度的获得,但是导师制会明显缓解外部锤炼模式对继承人受认可度的负向影响。本研究的理论贡献主要有二:其一,首次基于学习理论的视角将两种继承人培养模式和导师制统摄在一个理论框架中加以分析和检验,是对现有略显凌乱的理论观点的一次整合和发展;其二,首次找到了继承人培养模式影响企业绩效的内在机制,即继承人受认可度,是对家族企业传承理论研究的深化和推进。在实践方面,本文的研究发现可以为面临代际交接问题的家族企业选择继承人培养模式提供参考和借鉴。

二、理论回顾与研究假设传承一直是家族企业研究领域的重点议题。在此主题下,研究者们开展了深入和细致的研究,诸如传承模型[7, 20-21]、传承计划[22-23]、传承成功要素[10, 24]、传承面临的挑战[15, 25-26]等问题的研究已经取得了比较丰富的成果。然而,早期的这些研究都缺少坚实的理论和经验证据支撑。Cabrera-Suárez等人在2001年首次运用资源和知识的理论视角研究家族企业的传承过程,为理解家族企业内部知识的性质和传递过程提供了较为有力的工具[9]。该研究认为,家族特有的知识构成了家族企业有别于非家族企业的竞争优势的基础。特别地,家族企业独有的默会知识由于不能明确编码且只能在个体间传递,成为独特且宝贵的资源,可以为企业带来持续的竞争优势[27]。因此,家族企业在选择继承人的培养模式时,如何确保这些知识要素有效地进行跨代传递就成为一个需要考量的重要维度。

学习是继承人在培养过程中获取知识的重要手段,人们通过学习可以传递或创造知识,因此学习理论成为探究继承人培养过程的合适理论视角。传统的经验学习理论(Experiencial LearningTheory)认为,学习过程是系统、动态和循环的,它是一个由具体经验、反思观察、概念抽象和主动测试构成的环,因此人们习得的知识也可以在反复的学习过程中不断被更新、提炼甚至创造[28]。人们由此将个人经历与经验内化为知识,并可以在这个基础上将知识上升为专业知识,最终将其整合入个人的认知体系[11]43-44。根据经验学习的逻辑,继承人可以通过个人经历,自主提炼归纳并通过多次尝试不断完善和上升,形成能够成功接班企业的知识和技能。然而一些学者发现,个人直接经历并非是学习的唯一途径,人们也可以通过借鉴别人的经验,反思、观察和重构来获取新的知识,甚至有时他人的失败或者近失败经历也可以成为人们反向学习的素材[29]。这种学习被称为替代学习或模仿学习(VicariousLearning)。它的优势在于可以提高人们的学习效率,降低学习成本[30-31]。在实践中,人们发现导师制是一种良好的替代学习方式,它很好地发挥了替代学习理论上的优势,尤其在默会知识的传递上会起到良好效果,因此这种方式也被广泛运用于继承人培养的实践中。在通过经验学习或替代学习获得知识的基础上,人们还可以获取、吸收和组合已有知识以形成新的知识,这种知识创新或会导致继承人的创新或再创业行为[30, 32]。以上培养模式致力于提高继承人的学习有效性,帮助他们胜任领导角色[33]。

继承人的培养目的在于获得顺利传承企业的必要知识技能,并在此基础上获得家族和企业系统中利益相关者的认可和支持。在家族企业中,二代作为企业家族财产权利的合法继承人,已经具备了获得认同的最基本的合法身份地位[34]。然而,跨越身份合法性的门槛并不意味着继承人本身会获得组织认可。组织的认可有两个来源:首先是接纳,这个概念偏重于文化,继承人本身需要认同并融入家族企业的独特文化,成为“内群体”的一员,进而得到组织的接纳[15];其次是个人资信,这个概念偏重于知识和技能,只有继承人掌握足够的运营企业的知识和相关技能,他才能被认为具有可信度[15]。当继承人被组织接纳并获得了个人资信,他才算是真正能被认可拥有继承企业的合法地位,进而能够顺利协调组织资源,促进企业系统的联动运行。在有关传承的文献中,已经有大量有关认可和支持的讨论,普遍认为继承人所受到的认可和支持有助于知识和社会资本的代际转移,从而有助于传承过程顺利进行[5, 8-9]。继承人受认可不仅有助于化解家族矛盾,还能帮助继承人树立权威,从而进一步获得更多资源,推动企业成长。首先,受认可的继承人在化解家族矛盾,推动企业传承过程顺利进行方面具有优势。从家庭系统的特点看,相对于公众企业中常见的委托代理人的矛盾,在内部和谐的家族企业中,管家效应可以得到有效发挥,从而降低企业代理成本[34]。从家族企业传承效果看,有研究也表明传承过程出现的矛盾越少,传承越平稳,对企业绩效的负面影响越小[35]。其次,受认可的继承人更有可能获得权威性,更好地发挥职能作用。在中国社会,差序格局的社会秩序仍然深刻地影响着组织的运行,无论是企业内部经验丰富且被父辈器重的老臣,还是家族内部的众多长辈,继承人即便获得了企业组织的权力位置,也不能挑战甚至否认自己在企业外社会组织的角色[36],从而导致实际行使职位职责时权力受限,因此建立人们发自内心的自愿服从,即权威非常关键[37]。研究发现,面对权威难树的窘境,有二代继承人甚至选择用创业的方法以承担高风险为代价构建权威合法性[38]。相比之下,受认可程度高的继承人在高合法性的基础上更容易以较低风险构建自身权威性,从而更好地发挥职位权限。最后,高受认可度的继承人能够获得更多的资源支持,从而能够更加方便地整合家族和企业的内部资源,形成并发挥家族企业的独特竞争优势[9]。因此,继承人受认可度是家族企业传承过程中和结束后维持并提高企业绩效的核心因素之一。

(一) 内部成长模式与继承人受认可度尽早接触企业不仅可以为继承人提供直接与运营本企业相关的经验和知识,还有利于继承人构建良好的企业内部关系网络。

从知识的角度看,内部成长模式给予继承人充足的经验学习机会,并有助于其获取企业默会知识和创造新知识,提高沟通与激励等管理技能,树立继承人的个人资信。选择内部成长模式的继承人对本企业有较多的接触机会,有的继承人甚至通过暑期工等形式从企业基层做起[27],熟悉企业运营的方方面面。因此,选择内部成长模式的继承人能够把更多的内部工作经历反思、抽象成个体知识,并有更多的机会不断将知识付诸实践,从而更好地升级相关知识和能力。内部成长模式还意味着继承人拥有更多的时间和机会,与在任者以及公司元老形成亲密关系,而亲密关系正是家族企业在任者十分看重的传承因素[27]。一方面,亲密关系有助于在任者或公司元老传递个人经验,通过替代学习的方式帮助继承人获取高效和低成本的知识,尤其是难以编码且只能在个体间传递的默会知识[39]。另一方面,与在任者或公司元老的亲密关系有助于继承人在与他们的日常沟通中互相启发,创造新知识[30]。另外,企业内部工作的丰富经历给予继承人更多机会与企业内外部利益相关者接触,从而能在实践中提高其管理能力。上述知识与能力构建了继承人接班企业的资信,进而可以更好地获得组织成员的支持。

从人际关系的角度出发,内部成长模式有利于继承人在企业和家庭两个团体内构建良好关系,在企业内部获得组织认同,并保持家族关系和睦和成员忠诚度。尽早接触企业运营有助于继承人更好地了解企业文化和价值观[9],并通过成功的职位晋升建立人际关系和信任[10],融入企业“内群体”,获得组织认同与支持[40]。更多的内部成长经历也意味着继承人可以与家族成员分享更多的共同经历并加深理解和认同,从而形成紧密的情感共同体,有利于维持家族和睦,形成相互信任、群策群力的良好氛围[20, 41],“家和万事兴”。在和睦并充分信任的氛围下,继承人能够更加顺利地继承被在任者视作更为重要的外部关系,从而维持企业的独特竞争优势。良好的家族关系还有助于每个家族成员对企业忠诚,甚至演化为利他主义倾向,从而为企业积极奉献[42]。

综上,提出以下假设。

H1:继承人内部成长经历对继承人受认可度起正向作用。

(二) 外部锤炼模式与继承人受认可度选择外部锤炼模式培养继承人,虽然有可能在个人资信和合法性等方面取得一定优势[10, 35],然而对企业内部缺乏了解、人际关系构建和过度自信等问题更有可能对其顺利接班企业造成困扰。

总体而言,尽管相对于选择内部成长模式的继承人,选择外部锤炼模式的继承人可能在知识广度上存在优势[43],更有可能通过组织变革、创业等高风险行为证明个人价值,增强权威性[34, 44-45],但是外部锤炼模式给继承人的受认可度带来负面影响的可能性更大。首先,外部锤炼模式客观上减少了继承人对本企业的了解。由于外部锤炼和内部成长均是必须通过个人亲身经历进行学习的过程,经历外部锤炼的继承人相对缺乏足够的时间进行充分的内部学习。研究表明,继承人默会知识得到传承的多少,与内部工作时间密切相关[46-47]。除了知识学习之外,缺乏内部成长经历的继承人也缺乏深入了解企业文化和价值观的机会,这使得他们很难融入企业“内群体”。因此,继承人可能面临缺乏组织认同的风险,在企业内难以组建个人核心网络[24]。其次,外部锤炼模式带来的独特心智模式和组织融入的不足,使得继承人迫切需要通过较高风险的变革或者创业行为提高自己的个人资信,获得继任合法性[34]。倘若经历外部锤炼的继承人选择通过高风险的行为获得认可,他们则牺牲了从长期内部成长经历中潜移默化地传承家族特有的默会知识的机会。不仅如此,这些继承人们还将面临更大的风险。有研究发现,在继承人试图通过变革证明个人价值时,可能导致继承人与家族成员以及创业元老权威的冲突[26],严重时甚至导致企业破产。Hofer和Charan[48]的研究也给出了相同见解,他们发现继承人在得不到企业家支持的情况下,传承成功的希望比较渺茫。最后,即便继承人通过外部锤炼模式中的个人成功经验建立了个人权威,过度自信以及与本企业相关知识的缺失可能也会导致决策失误,从而破坏组织成员对他的支持。

由以上分析提出如下假设。

H2:继承人外部锤炼经历对继承人获支持能力起负向作用。

(三) 导师制对外部锤炼模式与继承人受认可度的调节作用基于上述逻辑,我们认为继承人培养的外部锤炼模式可能会对继承人的受认可度产生负面影响。外部锤炼的培养模式除了会塑造继承人难以融入内群体的心智模式,也会迫使他们为塑造个人权威,选择可能带来巨大试错成本的高风险改革或创业模式。在企业实践中,导师可以凭借其特有优势弥补外部锤炼型继承人内部工作经历不足导致的缺陷,从而提高继承人的获支持能力。在企业管理领域,导师通常被视作为经验缺乏的新人提供指导、帮助和情感支持的知识经验丰富的长者[49-50],发挥职业发展、社会支持和角色榜样三项职能[18]。

因此,为企业继承人配备一位或多位导师,可以为他们提供知识、情感支持和社会关系等多方面帮助。在知识传授方面,导师本人在企业内长期工作,积累了丰富经验,他们可以通过替代学习的方法将个人知识和经验传递给继承人,从而降低继承人的学习时间和试错成本[30],帮助他们快速有效地获取知识。特别地,由于与继承人建立起了亲密关系,一些难以明确化的默会知识也可以通过导师日常的言传身教得以传授。在情感支持方面,继承人可以通过向导师倾诉等方式缓解压力和焦虑[51],导师的支持和鼓励也有利于继承人树立积极的态度,提升幸福感[40, 52]。导师关系,尤其是非正式的导师关系,有助于导师与被指导者形成长期的亲密关系[53],这有利于继承人进入企业内群体,并赢得在任者的信任。作为企业内资深成员,导师在企业内部一般拥有广泛深入的社交圈,继承人可以通过导师的支持和介绍,顺利融入组织[19],缓解不被组织认同的风险。从在任者的人际网络看,其私人关系网络呈差序分布格局,并以亲缘和友谊作为两条向外拓展的轴[37],有时对亲密创业伙伴等资深元老的信任甚至大于子女[34],继承人与在任者核心关系圈的亲密关系有利于自己融入在任者的关系圈,并逐渐获得各方的信任和支持。综上,提出以下假设。

H3:导师的配备能较大程度地缓和继承人外部锤炼经历对继承人受认可度的负面影响。

(四) 继承人受认可度与企业传承绩效继承人受认可度将从个体、人际和组织等多个层面不同程度地对企业传承绩效产生影响[54]。企业的代际传承往往意味着企业重要资源的更新与丧失,稍有不慎就可能会对企业造成重大后果。因此,全面的传承、平稳的换代对企业进一步的绩效发展十分重要。

在个体层面,继承人习得的知识、技能与能力成为企业换代后平稳发展的基石,继承人的个人知识和技能也是其获得个人资信、受认可的基础。例如,Breton-Miller等的研究发现,在美国45%的家族企业传承失败的根源是继承人不具备运营企业的能力[33]。在任者与继承人、家族成员间的关系也对传承后企业绩效产生影响。一方面,在任者和继承人之间相互支持理解的良性关系有助于知识、关系网络、社会资本等的代际传递,对家族企业的传承成功有重要作用[7];另一方面,家族内部的和睦氛围也有助于成员间的相互信任和理解,推动企业领导权的传承[41],并有助于共同愿景的构建[55]。良好的人际关系有助于传承成功,从而减少重要资源的丧失,在良好的基础上发展企业。在组织方面,由良好人际关系带来的共同愿景,成为集体奋斗的共同梦想,有助于提高集体凝聚力,为企业目标共同努力拼搏[22]。由此提出以下假设。

H4:继承人受认可度对企业传承绩效起正向影响。

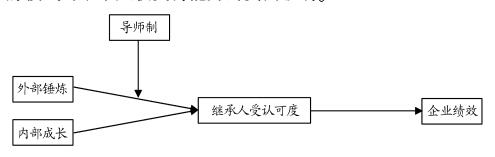

假设1和假设2分别阐述了继承人内部成长模式和外部锤炼模式对继承人受认可度的正向与负向关系,假设3进一步说明了导师制改变继承人外部锤炼模式与继承人受认可度负向关系的影响机制,假设4则说明了继承人受认可度对企业传承绩效的正向作用。这些证据表明了变量间被部分调节的中介模型的存在。虽然假设1—假设4可以通过分别对各个路径进行测量来验证,但有研究表明,单独的路径不足以证明全模型的存在[56-57]。因此,提出以下假设。

H5:继承人内部成长经历通过继承人受认可度对企业传承绩效产生间接的积极影响。

H6:继承人外部锤炼经历通过继承人受认可度对企业传承绩效产生间接的消极影响,但导师制会显著弱化外部锤炼模式对继承人获支持能力的负面影响。

|

图 1 研究模型 |

本研究通过2016年一次针对浙江省民营企业的问卷调查结果验证假设。此次调查由绍兴青年企业家协会协助进行,受访者皆为企业二代继承人。在调查过程中对调研内容严格保密,以尽可能扩大样本容量,提高问卷填写质量。问卷主要内容针对民营企业接班人发展经历,涉及企业背景、个人、企业绩效、家族等基本信息,二代企业家内外部工作经历,导师指导信息和经营环境四个基本内容。

本次问卷调查共发放200份问卷,经缺失项考察等方式,最终得到183套合格问卷,成为本文样本。样本企业中67.8%的企业性质为有限责任公司,15.8%为个人独资公司,8.2%为股份有限公司,4.9%为合伙企业,上市公司与中外合资企业各占1.6%。样本企业平均年龄为18.67年,其中控制家族掌握企业的时间平均为16.05年。样本企业中,76%的企业资产在1000万元以上,5000万元以上的占43.2%,1亿元以上的占32.8%。样本企业分布于制造业、服务业、交通运输业、建筑业等8个不同的行业,其中制造业企业占比70.5%。在家族对企业的管理权方面,家族成员占高管团队的比例平均为58.43%。从现有数据看,有74.9%的二代已经完全接班,在企业中担任总经理或董事长,另有25.1%的继任者目前已经是公司的副总或其他高管团队成员(如常务副总、董事长助理、财务总监等)。在183份全体样本中,有128人具有外部锤炼经历,169人具有内部培养经历,其中32.0%有外部经历的继承人配备了导师,而有内部经历的继承人配备导师的比例是40.8%。以上指标说明,样本企业在所有权、控制权、传承意愿三个方面具有良好的“家族”特点[58],符合本研究的调研初衷。

(二) 变量测量 1. 因变量:企业绩效综合考虑家族企业的财务与非财务绩效指标,我们采用Likert7点量表考察企业在领导人更替后(或者交接班发生后)12个维度的平均表现(1表示非常差或非常低,4表示一般,7表示非常好或非常高)。典型的题项有“销售增长率”“市场占有率”“企业声誉和形象”以及“员工队伍的稳定性”等。这12个题项的Cronbach系数为0.943,因子载荷分布在0.660至0.840间。

2. 自变量:继承人内部成长和外部锤炼模式继承人的内部成长与外部锤炼分别由两个连续变量来测量,单位为年。具体而言,0代表无,1代表 1年以内,2代表 1~2年,3代表 2~3年,4代表 3~5年,5代表 4年以上。由于经验学习所获得的知识与个人亲身经历密切相关[11]44,时间可以较为客观地衡量继承人的学习经历。

3. 中介变量:继承人受认可度由于控制家族成员间彼此相互了解,继承人的受认可度可以由家族成员的支持度、满意度和相关行为进行测量。该构念通过3个Likert7点量表题项测量,通过继承人对各项表述与家族实际情况的符合程度进行判断。题项包括“家族成员对交接班过程非常满意”“交接班前后家族成员的关系非常和睦”“家族成员对企业都有很高的忠诚度”。分值越高表示同意程度越强,其中,1表示非常不同意,4表示中立,7表示非常同意。这三个题项的Cronbach系数为0.840,因子载荷分布在0.878至0.940间。

4. 调节变量:导师制由假设部分逻辑,外部锤炼模式的继承人关于企业内部知识与人际的不足,需要由导师制加以弥补,在这些方面存在优势的导师首选企业创业元老。因此,本文根据是否为继承人配备企业元老作为导师设置虚拟变量。0表示没有配备创业元老作为导师,1表示配备了创业元老导师。

5. 控制变量由于企业、所处行业、控制家族情况和创始人及继承人个人特征四个层面都会对传承过程和企业长期绩效造成影响,为排除其他可能性解释,本文选择企业性质、所处行业、家族控制权、家族所有权、在任者角色、继承人职位、继承人性别、继承人年龄、继承人学历和继承人专业10个控制变量。

首先,不同性质或不同行业的企业可能在传承意愿、继承人所需能力方面有所差异。例如,相对于高新技术行业,传统制造业的知识更新换代更慢,对继承人持续学习的要求则更低。对于企业性质,本文用6个类别予以衡量,具体如下:1=个人独资,2=合伙企业,3=责任有限公司,4=股份有限公司,5=上市公司,6=中外合资公司。企业所属行业则由制造业、服务业、交通运输业和建筑业等8个行业予以分类。其次,控制家族对企业控制权、所有权的涉入和家族传承类型也从一定程度上作用于家族对包括传承在内的企业事务可施加的影响力,在较大程度上决定了继承人内部人际关系的重要性。家族控制权由家族所在高管团队人数与高管团队总人数之比构成,其中,高管团队指副总及以上管理者,不含董事会和监事会成员,家族成员指企业主之父母、配偶、兄弟姐妹和子女。家族所有权则由家族成员所占企业的股份衡量。家族传承类型由虚拟变量衡量,其中核心家庭传承=1,其他=0。再次,控制创始人(企业一代)的特质。为了尽可能控制企业创始人对企业绩效的影响,我们将创始人角色纳入控制变量。具体而言,测量企业创始人是否是重大决策的主导者。最后,控制继承人个体特征。第一,继承人的职位可能对其施加给企业的影响力造成了限制,本文通过3个单选题项测量继承人的职位,1=董事长,2=总经理,3=其他。第二,继承人性别差异可能导致领导风格、在任者与继承人关系质量等方面的差异。例如,Nelson和Constantinidis[59]的研究显示,由于女性继承人顺从和崇拜的性格特点有助于和在任者形成良好的师徒关系,从而继承人为女性有助于提高传承支持度。本研究设置虚拟变量测量继承人性别,0=男性,1=女性。第三,继承人的年龄会对继承人的阅历、社会资源等因素产生影响[60],因此不同年龄的继承人在知识储备、人际关系方面有所差异。本研究通过5个单选题项将继承人年龄分组衡量,具体而言:1=25岁及以下,2=26~30岁,3=31~35岁,4=36~45岁,5=45岁以上。第四,继承人学历。学历在一定程度上可以反映一个人的知识和技能基础,并且能够提高个人资信。已有多项研究显示,继承人的受教育水平与传承后的企业绩效有正向相关关系[8]。本研究通过4个单选题项衡量继承人学历,其中,1=本科以下,2=本科,3=硕士研究生,4=博士及以上。第五,继承人专业也会对其知识基础结构造成影响,本研究同样通过6个单选类别予以控制,其中:1=工科,2=理科,3=农科,4=医科,5=商科,6=其他。

本研究所涉及变量相关信息如表 1所示。

| 表 1 变量信息 |

一般而言,含有中介变量的模型采用Baron和Kenny[61]提出的逐步回归法进行分析。然而,传统的逐步回归法并没有考虑到调节变量等约束情况的复杂性,因而其在分析复杂模型时存在一定缺陷[56]。基于此,Preacher等[57]提出了间接效应或被称为被调节的中介效应模型,成为检验包含调节或中介变量直接或非直接的复杂关系的规定程序。在实际操作中,本研究选用Hayes在2013年开发的SPSS插件PROCESS检验模型的直接效应和间接效应。

四、数据结果与分析 (一) 描述性统计与相关分析表 2展示了本研究所涉及变量的均值、标准差信息与二元相关性信息。

| 表 2 描述性统计与相关性分析 |

首先报告分析描述性统计结果。自变量In均值为2.754,Ex均值为1.831,标准差分别为1.497和1.667,说明继承人内部成长的时间平均在1到3年间,外部锤炼时间平均在1到2年,且样本个体间具有较大变异性,体现出较好的继续分析的基础。企业绩效和继承人受认可度的平均值体现二者平均在中等以上水平,且标准差均在1左右,说明不同企业在这两个指标上均具有一定的差距,显示本研究具有一定的进一步探索价值。导师制的指标标准差也较大,表明了样本内部的内在差异性。控制变量平均值均趋于中性,且标准差较大,说明该组数据能够较好地控制研究主题。其中,家族控制的平均值达到了0.584,所有权的平均值更是达到了0.776,说明样本企业的“家族性”较强,再次从侧面印证该调查样本符合家族企业的研究目的。

接下来报告二元相关性统计结果。相关性分析的初步结果显示,In与中介变量SR和因变量FP均在99%的显著性水平上正向相关,说明继承人内部成长模式与继承人受认可度以及企业绩效都有显著的正向关系;Ex与中介变量SR在95%的显著性水平上负向相关,与因变量FP在99%的显著性水平上负向相关,说明继承人外部锤炼培养模式分别与继承人获支持能力和企业绩效具有负向关系;中介变量SR与因变量FP在99%的显著性水平上正相关,这些结果初步支持了假设部分的推论。在控制变量部分,所有控制变量都与主要变量存在显著相关关系,说明控制变量的选择是恰当的。在进一步分析之前,为了增强分析结果的理论意义,对相关预测变量进行了中心化处理[62]。此外,本文遵循Podsakoff等[63]的建议,通过探索性因子分析对模型中的所有变量进行Harman单因子检验。结果表明,在未旋转的情况下,单一因子解释的最大方差为9.54%,且所有主要变量均负载到不同的因子上。因此我们认为,在这项研究中,常见的同源误差问题不是一项重要威胁。在此基础上,本研究进一步进行假设检验。

(二) 假设检验根据前述研究设计,在描述性统计和相关分析的基础上,本文利用Hayes的PROCESS进行带有控制变量的模型估计和假设检验,结果如表 3和表 4所示。该方法允许自变量和因变量之间没有直接关系,而是自变量通过中介变量间接地影响因变量。因此,与Baron和Kenny[61]提出的传统方法相反,继承人培养方式不必与企业绩效有直接关系,因为中介变量不需要通过自变量和因变量之间的显著关系证明[64]。事实上,由表 3和表 4所展示的结果,In和Ex与FP均没有显著的关系,这说明企业绩效可能并不受继承人培养方式的直接影响,主效应可能因为多种不一致中介效应的存在而变得不显著。

1. 假设1:中介变量模型PROCESS程序通过几个步骤提供结果。第一步着重于中介变量继承人受认可度模型(表 3的上半部分),第二步则着重检验了因变量企业绩效的模型(表 3的下半部分)。结果显示,继承人内部成长模式和继承人受认可度在90%的显著性水平上正相关,故假设1得到了支持。然而,在表 3的下半部分,我们注意到继承人内部成长模式与企业绩效的相关性并不显著,说明自变量和因变量间不存在直接效应。

| 表 3 以In为自变量的中介变量模型 |

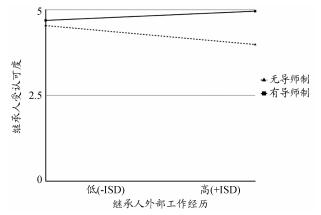

在表 4中,PROCESS程序的第一步展示了第一阶段被调节的中介模型的检验结果,对自变量外部锤炼模式、图 2导师制对外部锤炼模式和继承人受认可度的调节作用斜率图中介变量继承人受认可度、调节变量导师制,以及它们对中介变量的作用进行了检验。在表 4的上半部分,Ex与SR在99%的显著性水平上负相关,即继承人外部锤炼模式和继承人受认可度有显著的负向关系,假设2得到支持。进一步地,Ex和Tu的交互项与SR在95%的显著性水平上与SR正相关,即导师制的应用使继承人外部锤炼模式对家族企业继承人受认可度的显著负向关系得到了明显的改变,假设3得到支持。这种调节效应通过斜率分析如图 2所示,与我们的预测一致,当不为继承人配备导师时,随着继承人外部锤炼经历的增加,继承人受认可度将一定程度地降低;当为继承人配备导师时,继承人外部锤炼经历对继承人受认可度的消极影响将被大大缓解,并且产生了积极的正面影响。

| 表 4 以Ex为自变量的第一阶段被调节的中介变量模型 |

|

图 2 导师制对外部锤炼模式和继承人受认可度的调节作用斜率图 |

PROCESS的第二步着重于因变量模型(即表 3和表 4的下半部分),即探究中介变量对因变量的影响,同时控制自变量和其他控制变量。表 3和表 4分别控制了继承人内部成长模式和外部锤炼模式两个自变量,继承人受认可度对企业绩效的影响均在99%的显著性水平上显示正向关系,因而假设4得到支持。

4. 假设5和假设6:条件间接效应模型PROCESS的第三步,检验了假设5和假设6提出的全模型条件间接效应,根据Preacher等[57]的研究,研究人员可以通过自举法生成置信区间来捕捉间接影响的大小。在表 3和表 4的最后两栏,报告了使用PROCESS生成的5000个样本对企业绩效条件间接效应在90%置信区间内的影响。表 3显示,在90%的置信区间内,中介变量继承人受认可度的条件间接效应值在0.0049到0.205 1之间,不包含0。类似地,在表 4中,中介变量继承人受认可度的条件间接效应值在0.0782和0.4438之间,也不包含0。这两个结果均表明自变量(继承人培养的内部成长模式和外部锤炼模式)对因变量(企业绩效)有显著的条件间接效应。

针对有调节的中介变量模型,Preacher等[57]还提出了另一种检测方法,即在调节变量的一定范围内,探究自变量通过中介变量对因变量的条件间接效应的影响幅度。本研究也使用了此方法再次检验自变量为继承人外部锤炼模式的第一阶段被调节的中介模型,结果如表 5所示。这种方法表明,条件间接效应在未配备导师时具有显著的负面效应。这说明,导师制在一定程度上缓和了继承人外部锤炼模式对企业绩效的负面影响,当外部锤炼水平提高时,导师制的配合将降低企业绩效受影响的程度。

| 表 5 对调节变量的条件间接效应的自举法检验结果 |

综上,本研究通过上述两种方法,支持了两种继承人培养模式通过继承人受认可度对企业绩效的条件间接效应的存在,其中继承人的外部锤炼模式与继承人受认可度的关系受导师制调节。

五、结论与讨论传承一直是家族企业研究领域最重要的研究议题,学者们分别从多个不同视角开展了丰富的探索。本文从学习视角出发,立足于研究家族企业继承人培养的两种常见模式,并分别探讨两种模式对继承人进入企业后企业绩效的影响差异。本文还发现了继承人培养模式作用于企业绩效的内在机制,即继承人受认可度的中介效应机制。基于替代学习对经验学习的补充作用,本文还探讨了导师制对外部锤炼模式“缺陷”的弥补作用。利用2016年针对浙江省183家家族企业的问卷调查数据,我们对研究假设进行了实证检验。

与现有文献中的理论观点一致,本研究发现内部成长模式对继承人受认可度有显著的正向作用。具体而言,继承人通过企业内部成长模式,由经验学习积累了充足的企业经营知识,并有充足时间发展内部人际网络以得到认同和支持,从知识和人际两方面胜任企业新一代领导者的工作。对于外部锤炼模式同继承人受认可度的关系目前文献中存在一定的理论分歧,本研究发现在中国情境中继承人外部锤炼模式的局限似乎具有被放大的可能性,会对继承人的受认可度产生负面影响。这是因为,外部锤炼不仅可能导致继承人没有足够的时间和精力学习运营本企业的知识,还可能会塑造出跟企业内部现行主导逻辑格格不入的认知模型,使继承人在企业中表现“另类”,难以赢得大家的认可。不过,外部锤炼模式的上述局限可能会因为导师制的采纳而得到有效的缓解。研究结果显示,导师制会显著降低外部锤炼模式对继承人受认可度的负面影响。由于外部锤炼模式也有自身的优点,给以外部锤炼为主的家族企业继承人配备导师,可能会让他们兼得内部成长和外部锤炼两种模式的双重积极效用。与我们的研究预期一致,继承人受认可度越高,企业传承后的绩效表现越好,并且继承人受认可度会完全介导继承人培养模式对企业绩效的影响。换言之,不同的继承人培养模式通过影响继承人的受认可度而间接地影响企业绩效。

本研究有以下贡献。

在理论发展方面的贡献主要有二:其一,首次基于学习理论的视角将两种继承人培养模式和导师制整合在一个理论框架中加以分析和检验,是对现有略显凌乱的理论观点的一次整合和发展;其二,首次基于实证方法发现了两种常见继承人培养模式对企业传承绩效影响差异的中间机制,即继承人受认可度,为更全面地理解和认识继承人培养模式提供了直接的经验证据。

实践贡献方面:根据研究结果,本文建议家族企业继承人的培养应注意企业内部工作经历的积累,当外部锤炼模式经历较多而内部经历不足时,应配备相应的导师对继承人进行指导和支持。在学习过程中,继承人在注意知识获取的基础上,还应重视内部人际关系,尤其是家族关系的维持和家族和睦氛围的营造。本研究指出,继承人培养的重要目标是帮助继承人获得组织内部的认可。

研究局限:第一,囿于实践限制,本研究采用横向问卷进行样本收集,可能导致逆向因果关系,从而产生内生性问题。然而,继承人培养方式不可能受到传承后评判得出的受认可度和企业绩效表现的影响。由于继承人受认可度的测量具体题项要求存在传承发生附近的时间限制,而企业绩效是传承发生后的长期绩效,二者发生逆向因果情况的可能性也不大。本文通过严格的逻辑推演形成理论模型,克服了横向问卷可能带来的问题。即便如此,为了进行更为深入的调查,建议今后使用纵向问卷进行探讨。第二,本研究受访对象均为企业接班人,对于一些没有客观衡量指标的题项,仅一人的主观评判可能不甚客观严谨,建议今后的相关问卷调查增加受访者种类。

综上,本研究选取了一个适当的模型探究继承人培养方式和传承后企业绩效之间的复杂关系。具体而言,本研究认为二者关系由继承人受认可度完全中介,并且调节变量导师制缓和了继承人外部锤炼模式与中介变量的负向关系。本文为继承人培养模式的研究作出了经验证据检验的贡献,并为家族企业传承问题提供了一种新的理论视角。

| [1] |

中国民(私)营经济研究会家族企业研究课题组. 中国家族企业发展报告-2011[M]. 北京: 中信出版社, 2011: 5-6.

|

| [2] |

陈凌, 应丽芬. 代际传承:家族企业继任管理和创新[J]. 管理世界, 2003(6): 89-97, 155-156. |

| [3] |

窦军生, 贾生华. 家族企业代际传承理论研究前沿动态[J]. 外国经济与管理, 2007, 29(2): 45-50. |

| [4] |

BIRLEY S. The role of new firms:Births, deaths and job generation[J]. Strategic Management Journal, 1986, 7(4): 361-376. DOI:10.1002/smj.4250070406 |

| [5] |

BECKHARD R, DYER W, DYER G. Managing change in the family firm-issues and strategies[J]. Sloan Management Review, 1983, 24(3): 59-65. |

| [6] |

HANDLER W C. Succession in family firms:a mutual role adjustment between entrepreneur and next-generation family members[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1990, 15(1): 37-52. |

| [7] |

DYCK B, MAUWS M, STARKE F A, et al. Passing the baton:The importance of sequence, timing, technique and communication in executive succession[J]. Journal of Business Venturing, 2002, 17(2): 143-162. DOI:10.1016/S0883-9026(00)00056-2 |

| [8] |

窦军生, 贾生华. 家族企业代际传承影响因素研究述评[J]. 外国经济与管理, 2006, 28(9): 52-58. |

| [9] |

CABRERA-SUÁREZ K, DE SAÁ-PÉREZ P, GARCÍA-ALMEIDA D. The succession process from a resource-and knowledge-based view of the family firm[J]. Family Business Review, 2001, 14(1): 37-46. DOI:10.1111/j.1741-6248.2001.00037.x |

| [10] |

BARACH J A, GANITSKY J B. Successful succession in family business[J]. Family Business Review, 1995, 8(2): 131-155. DOI:10.1111/j.1741-6248.1995.00131.x |

| [11] |

KOLB A Y, KOLB D A.Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and development[M]//ARMSTRONG S J, FUKAMI C V.The sage handbook of management learning, education and development.Los Angeles, California: Sage Publications, 2009.

|

| [12] |

GRANT R M. Toward a knowledge-based theory of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(S2): 109-122. DOI:10.1002/smj.4250171110 |

| [13] |

SHARMA P, CHRISMAN J J, PABLO A L, et al. Determinants of initial satisfaction with the succession process in family firms:a conceptual model[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2001, 25(3): 17-36. DOI:10.1177/104225870102500302 |

| [14] |

DUNN B. Success themes in Scottish family enterprises:philosophies and practices through the generations[J]. Family Business Review, 1995, 8(1): 17-28. DOI:10.1111/j.1741-6248.1995.00017.x |

| [15] |

BARACH J A, GANTISKY J, CARSON J A, et al. Entry of the next generation:strategic challenge for family business[J]. Journal of Small Business Management, 1988, 3(12): 49-56. |

| [16] |

COPE J. Entrepreneurial learning from failure:an interpretative phenomenological analysis[J]. Journal of Business Venturing, 2011, 26(6): 604-623. DOI:10.1016/j.jbusvent.2010.06.002 |

| [17] |

POLITIS D. The process of entrepreneurial learning:a conceptual framework[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2005, 29(4): 399-424. DOI:10.1111/j.1540-6520.2005.00091.x |

| [18] |

SCANDURA T A. Mentorship and career mobility:an empirical investigation[J]. Journal of Organizational Behavior, 1992, 13(2): 169-174. |

| [19] |

BOUQUILLON E A, SOSIK J J, LEE D. "It's only a phase":examining trust, identification and mentoring functions received across the mentoring phases[J]. Mentoring & Tutoring Partnership in Learning, 2005, 13(2): 239-258. |

| [20] |

CHURCHILL N C, HATTEN K J. Non-market-based transfers of wealth and power:a research framework for family business[J]. Family Business Review, 1997, 10(1): 53-67. DOI:10.1111/j.1741-6248.1997.00053.x |

| [21] |

GARCÍA-ÁLVAREZ E, LÓPEZ-SINTAS J, SALDAÑA GONZALVO P. Socialization patterns of successors in first-to second-generation family businesses[J]. Family Business Review, 2002, 15(3): 189-203. DOI:10.1111/j.1741-6248.2002.00189.x |

| [22] |

DYER W G. Cultural change in family firms:anticipating and managing business and family transitions[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1986: 78.

|

| [23] |

LANSBERG I. The succession conspiracy[J]. Family Business Review, 1988, 1(2): 119-143. DOI:10.1111/j.1741-6248.1988.00119.x |

| [24] |

CHRISMANJ J, CHUA J H, SHARMA P. Current trends and future directions in family business studies:toward a theory of the family firm[J]. Coleman White Paper Series, 2003, 4(1): 1-63. |

| [25] |

HANDLER W C. Succession in family business:a review of the research[J]. Family Business Review, 1994, 7(2): 133-157. DOI:10.1111/j.1741-6248.1994.00133.x |

| [26] |

HANDLER W C, KRAM K E. Succession in family firms:the problem of resistance[J]. Family Business Review, 1988, 1(4): 361-381. DOI:10.1111/j.1741-6248.1988.00361.x |

| [27] |

FIEGENER M K, BROWN B M, PRINCE R A, et al. A comparison of successor development in family and nonfamily businesses[J]. Family Business Review, 1994, 7(4): 313-329. DOI:10.1111/j.1741-6248.1994.00313.x |

| [28] |

KOLB D A. Experiential learning:experience as the source of learning and development[J]. Journal of Organizational Behavior, 1987, 8(4): 359-360. DOI:10.1002/job.4030080408 |

| [29] |

KIM J Y, MINER A S. Vicarious learning from the failures and near-failures of others:evidence from the US commercial banking industry[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 687-714. DOI:10.5465/amj.2007.25529755 |

| [30] |

HOLCOMB T R, IRELAND R D, HOLMES R M Jr, et al. Architecture of entrepreneurial learning:exploring the link among heuristics, knowledge, and action[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009, 33(1): 167-192. |

| [31] |

BANDURA A. Self-efficacy:Toward a unifying theory of behavioral change[J]. Advances in Behaviour Research and Therapy, 1978, 1(4): 139-161. DOI:10.1016/0146-6402(78)90002-4 |

| [32] |

COPE J, WATTS G. Learning by doing-An exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2000, 6(3): 104-124. |

| [33] |

BRETON-MILLER I L, MILLER D, STEIER L P. Toward an integrative model of effective FOB succession[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2004, 28(4): 305-328. DOI:10.1111/j.1540-6520.2004.00047.x |

| [34] |

DAVIS J H, SCHOORMAN F D, DONALDSON L. Toward a stewardship theory of management[J]. Academy of Management Review, 1997, 22(1): 20-47. DOI:10.5465/amr.1997.9707180258 |

| [35] |

HANDLER W C. The succession experience of the next generation[J]. Family Business Review, 1992, 5(3): 283-307. DOI:10.1111/j.1741-6248.1992.00283.x |

| [36] |

费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 25.

|

| [37] |

马克斯·韦伯. 经济与社会(第一卷)[M]. 阎克文, 译.上海: 上海人民出版社, 2010: 323.

|

| [38] |

李新春, 韩剑, 李炜文. 传承还是另创领地:家族企业二代继承的权威合法性建构[J]. 管理世界, 2015(6): 110-124, 187-188. |

| [39] |

LEONARD D, SENSIPER S. The role of tacit knowledge in group innovation[J]. California Management Review, 1998, 40(3): 112-132. DOI:10.2307/41165946 |

| [40] |

TURNER R J. Social support as a contingency in psychological well-being[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1981, 22(4): 357. DOI:10.2307/2136677 |

| [41] |

HELFAT C E, PETERAF M A. The dynamic resource-based view:capability lifecycles[J]. Strategic Management Journal, 2003, 24(10): 997-1010. DOI:10.1002/smj.332 |

| [42] |

SCHULZE W S, LUBATKIN M H, DINO R N. Toward a theory of agency and altruism in family firms[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(4): 473-490. DOI:10.1016/S0883-9026(03)00054-5 |

| [43] |

VERA C F, DEAN M A. An examination of the challenges daughters face in family business succession[J]. Family Business Review, 2005, 18(4): 321-345. DOI:10.1111/j.1741-6248.2005.00051.x |

| [44] |

SHARMA P, CHRISMAN J J, CHUA J H. Strategic management of the family business:past research and future challenges[J]. Family Business Review, 1997, 10(1): 1-35. DOI:10.1111/j.1741-6248.1997.00001.x |

| [45] |

KELLERMANNS F W, EDDLESTON K A, BARNETT T, et al. An exploratory study of family member characteristics and involvement:effects on entrepreneurial behavior in the family firm[J]. Family Business Review, 2008, 21(1): 1-14. DOI:10.1111/j.1741-6248.2007.00107.x |

| [46] |

IRWIN D A, KLENOW P J. Learning-by-doing spillovers in the semiconductor industry[J]. Journal of Political Economy, 1994, 102(6): 1200-1227. DOI:10.1086/261968 |

| [47] |

NOOTEBOOM B. Firm size effects on transaction costs[J]. Small Business Economics, 1993, 5(4): 283-295. DOI:10.1007/BF01516249 |

| [48] |

HOFER C W, CHARAN R. The transition to professional management:mission impossible?[J]. American Journal of Small Business, 1984, 9(1): 1-11. |

| [49] |

KIRCHMEYER C. Demographic similarity to the work group:a longitudinal study of managers at the early career stage[J]. Journal of Organizational Behavior, 1995, 16(1): 67-83. |

| [50] |

FORRET M, DE JANASZ S. Perceptions of an organization's culture for work and family[J]. Career Development International, 2005, 10(6/7): 478-492. DOI:10.1108/13620430510620566 |

| [51] |

HUDSON-DAVIES R, PARKER C, BYROM J. Towards a healthy high street:developing mentoring schemes for smaller retailers[J]. Industrial and Commercial Training, 2002, 34(7): 248-255. DOI:10.1108/00197850210447237 |

| [52] |

GRAVELLS J. Mentoring start-up entrepreneurs in the east midlands-troubleshooters and trusted friends[J]. The International Journal of Mentoring and Coaching, 2006(4): 3-23. |

| [53] |

ALLEN T D, EBY L T. Factors related to mentor reports of mentoring functions provided:gender and relational characteristics[J]. Sex Roles, 2004, 50(1/2): 129-139. DOI:10.1023/B:SERS.0000011078.48570.25 |

| [54] |

ZAHRA S A. Corporate entrepreneurship and financial performance:The case of management leveraged buyouts[J]. Journal of Business Venturing, 1995, 10(3): 225-247. DOI:10.1016/0883-9026(94)00024-O |

| [55] |

SHARMA P, CHRISMAN J J, CHUA J H. Succession planning as planned behavior:some empirical results[J]. Family Business Review, 2003, 16(1): 1-15. DOI:10.1111/j.1741-6248.2003.00001.x |

| [56] |

EDWARDS J R, LAMBERT L S. Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis[J]. Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22. |

| [57] |

PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F. Addressing moderated mediation hypotheses:theory, methods, and prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007, 42(1): 185-227. DOI:10.1080/00273170701341316 |

| [58] |

KLEIN S B, ASTRACHAN J H, SMYRNIOS K X. The F-PEC scale of family influence:construction, validation, and further implication for theory[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2005, 29(3): 321-339. DOI:10.1111/j.1540-6520.2005.00086.x |

| [59] |

NELSON T, CONSTANTINIDIS C. Sex and gender in family business succession research:a review and forward agenda from a social construction perspective[J]. Family Business Review, 2017, 30(3): 219-241. DOI:10.1177/0894486517715390 |

| [60] |

WIERSEMA M F, BANTEL K A. Top management team demography and corporate strategic change[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(1): 91-121. |

| [61] |

BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [62] |

AIKEN L S, WEST S G. Multiple regression:testing and interpreting interactions[M]. Newbury Park, CA: Sage Publications, 1991.

|

| [63] |

PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903. DOI:10.1037/0021-9010.88.5.879 |

| [64] |

KENNY D A, KASHY D, BOLGER N.Data analysis in social psychology[M]//GILBERT D T, FISKE S T, LINDZEY G.Handbook of Social Psychology.New York: McGraw-Hill, 1998: 233-265.

|

2020, Vol. 26

2020, Vol. 26