2. 重庆大学 公共管理学院, 重庆 400044

2. School of Public Affairs, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次明确全面深化改革总目标是推进国家治理体系和治理能力现代化。“治理体系现代化”和“治理能力现代化”的关系是结构与功能的关系,硬件与软件的关系,只有实现治理体系的现代化,才能实现治理能力的现代化[1]。大数据时代,是利用大数据推进治理体系和治理能力现代化的最佳机遇。国务院《促进大数据发展行动纲要》明确提出,大数据是“提升政府治理能力的新途径,已成为推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择”。那么,大数据促进政府治理能力现代化的内在机制是什么?这一内在机制是否和政府治理体系存在关系?学术界对这一问题鲜有回答。

2020年是完成脱贫攻坚任务、全面建成小康社会的收官之年。显然,2020年是一个时间节点,而2020年后精准扶贫领域的返贫阻断既是当前中央最为关心,也是最能体现政府治理能力的重要任务之一。返贫人口的精准识别、返贫原因的准确分析、扶贫手段的精准化选择等都迫切需要大数据技术的运用。贵州作为第一个“国家级大数据综合试验区”,将大数据与大扶贫战略相结合,实施“精准扶贫云”示范工程,建立西部贫困地区大数据精准扶贫的示范应用,大大提升了政府贫困治理能力,实现了“贵州跨越”,成功打造了“新贵州现象”[2]。基于此背景,本文以精准扶贫领域的返贫阻断为例,客观研究大数据驱动政府治理的内在机制,并提出有理论意义和实践意义的治理建议。

二、相关文献综述国外学者对于大数据在政府治理领域的研究主要表现在以下四个方面:一是政府与公民关系的变革,政府开放数据、网上直接民主和公民积极参与,从根本上转变了政府和公民之间的关系[3];二是公共服务的改善,通过大数据分析,为公民提供个性化服务,从而大大提高政府服务能力[4];三是政府决策的优化,应用大数据分析帮助领导者基于事实做出更好的决策,从而驱动决策、提高性能[5];四是政府治理预测精准性的提升,如犯罪事件预测[6]、疾病传播预测[7]、失业预测精度提升[8]。

国内学术界关于大数据在政府治理领域的运用研究主要集中于理念、模式和方式方面:一是大数据影响政府治理理念,包括促使政府强化大数据治理理念及思维[9],实现决策思路从静态治理到动态治理的转变[10],以及利于转变政府的行政思维,树立以人为本的行政意识,实现传统服务思维向智慧服务思维的转变[11]。二是大数据影响政府治理模式,包括权利结构转型,权力结构优化,权力运行开放化、透明化和可视化[12],利用大数据精准把握相关事件发展的规律和倾向,预估事件的发生几率[13],推动实现国家的“提前治理”[14],以及实现智慧政务或电子政务模式创新[15]。三是大数据影响治理方式。依托大数据创新以现代信息技术为基础的智慧化社区服务网络[16],提高信息共享水平,提高对政府服务执行过程的监督和控制[17];利用云计算,实现政府信息资源的“统一规划、统一建设、统一管理、共同使用”,搭建“以用户为中心”的推送式公共服务平台[18]。

总体来看,大数据与政府治理的相关研究大多泛泛而谈,虽有少量文献研究大数据对政府治理能力的提升作用,但对于大数据重塑政府治理能力这一新兴领域的研究还有待深入。大数据给政府治理带来的变化除了数据采集、数据运算等变化外,更重要的是引起治理体系和治理能力的深刻变化。目前关于大数据与政府治理体系和治理能力的内在机制研究亟待深入。

三、大数据驱动下政府治理的概念模型 (一) 相关概念实现政府治理现代化本质上就是实现政府治理体系与政府治理能力的现代化。所以要讨论大数据对政府治理的影响,必须先对政府治理体系和政府治理能力作出明晰的界定。

一是政府治理体系。从不同角度出发,政府治理体系往往表现出不同的内涵。根据俞可平、丁志刚、薛澜等学者的研究成果[19-21],结合本文研究的实际需要,本文从系统论的角度,将政府治理体系界定为由治理主体、治理方式、治理客体等要素构成的完整体系,它回答了政府治理涉及的三个基本问题,即谁治理、如何治理、治理什么,具体包括治理主体、治理方式、治理客体三个方面所构成的治理系统。

二是政府治理能力。薛澜等从国家治理能力的特点分析,指出国家治理能力在本质上是国家拥有的治理资源及对其合理配置和有效使用的能力。这里的能力包括资源动员能力、资源配置能力和资源有效使用能力,而资源既包括财力资源,也包括人力资源、信息资源等等[21]。笔者认为,政府组织作为一种公共组织, 本质上是一个投入与产出的转换器,借鉴张钢、徐春贤[22-23]、薛澜[21]的研究成果,本文认为政府治理能力可界定为,政府为了达成治理目标,对治理资源进行动员及对其合理配置和有效使用的能力,包括资源动员能力、资源配置能力和资源运用能力。

(二) 传统条件下政府治理体系、政府治理能力关系分析政府治理体系现代化主要面向的是制度性框架层面,重在健全制度,贵在整体设计,而政府治理能力现代化则是面向治理体系所发挥的功能,重在加强执政者的能力建设[24]。政府治理体系和治理能力两者是“结构和功能的关系,硬件与软件的关系”, 是一个有机整体,推进政府治理体系现代化与增强政府治理能力,是同一政治过程中相辅相成的两个方面[19]:一方面,治理体系是治理能力形成的基础,规定着政府治理的价值取向和服务目标,决定着具体的治理机制的发展空间和国家治理能力的实际效果;另一方面,治理能力彰显治理体系的功能,治理能力强大是治理体系完备的表现[25]。应松年对于二者关系进一步认为,治理能力的大小、高低和强弱由治理体系决定,同时治理能力展现、体现和表现着治理体系的宗旨、力量、价值和意义[26]。事实上,有了良好的治理体系,才能提高治理能力;反之,只有提高治理能力,才能充分发挥治理体系的效能[19]。

本文初步认为,治理体系和治理能力是相辅相成的,治理体系是基础,是治理能力发挥的约束条件,其现代化程度将决定治理能力的现代化程度;治理能力是结果,依靠治理体系才能得以发挥出相应的治理能力[24]。可以认为,政府治理体系对政府治理能力进而对政府治理绩效产生作用。

(三) 大数据背景下政府治理体系、政府治理能力关系分析1.大数据对数据治理能力的催生分析

进入大数据时代,信息表达数据化,人类社会可被收集、记录的数据量成爆炸式增长,海量、异构、总体数据的动态采集、实时存储、即时分析成为可能,数据渗透至社会的各个领域、各个方面,数据成为一种无形的资产和创新驱动力。数据占有量直接影响政府对社会的掌控能力,因此从政府治理能力中逐渐催生出一种新的能力,以对海量的数据资源进行治理,即数据治理能力。数据治理能力指的是政府对治理过程中产生的数据进行管理和利用,运用相应的大数据、云计算等技术手段提供数据决策服务,提高政府决策质量,改善政府治理绩效的能力。具体来看,数据治理能力表现在政府治理过程的数据采集、数据分析和数据使用三个环节中,以及应该具备的数据采集能力、数据整合能力和数据运用能力等三个子能力。其中数据采集能力,是指政府在海量数据中获取有助于实现目标的数据信息的能力;数据整合能力,是指政府对不同类型及来源渠道的数据进行整合,使之嵌入组织的独特管理之中或更大范围的组织网络之中,以提高组织整体能力并创造新价值的能力;数据运用能力,是指政府利用预测性分析、可视化、数据挖掘等技术对政府业务数据及公众行为数据进行分析,实现无序数据向关联化、隐性数据向显性化、静态数据向动态化、海量数据向智能化的转变,最终将低价值度的数据转变为高价值度的信息,内化成为政府治理能力一部分的能力。

正如前文所指,政府治理能力即指政府为了达成治理目标,对治理资源进行动员及对其合理配置和有效使用的能力,包括“资源动员能力、资源配置能力和资源运用能力”。而在大数据时代,政府资源的动员、配置和运用都围绕着数据展开。

可以认为,数据治理能力将逐渐从政府治理能力内部独立出来,并逐步和政府治理能力并列,成为驱动政府治理能力现代化的最重要、最有力的能力。主要原因是:(1)提高资源使用效益的需要倒逼政府必须具备数据治理能力。政府机构设置完成了韦伯模式向新公共管理模式的转变,未来必然向数据治理模式变革[27]。在韦伯模式阶段,政府属于管制型政府,管理方式粗放,管理水平较低。在新公共管理模式阶段,政府由管理型向服务型转变,不断提高公共服务供给数量和水平,但是由于依赖经验决策,主观评估社会的公共服务需求[28],导致出现服务“供给过剩”和“供给不足”并存的结构性矛盾[29]。此外,政府主要是被动式和批量式提供公共服务(产品),无法及时、精准地满足人民群众的个性化需求。可以说,在韦伯模式和新公共管理模式下,政府基于经验决策,导致大量的资源被浪费。在数据治理模式下,政府必然要向“精准型政府”转型,提供精准的个性化服务[30],提高资源使用效益。这就倒逼政府必须具备强大的数据治理能力,而且只有具备数据治理能力,利用科学的技术手段采集、整合和分析运用数据,政府才能实现科学化决策,提供精准化服务,最大化利用资源。(2)数据从依附性资源变成驱动性资源,决定了数据治理能力必然成为政府最重要的能力。20世纪50年代至21世纪初,数据是信息的表达形式。被使用的数据主要是结构性数据,数据在信息资源中处于从属地位。进入大数据时代,信息技术与社会经济的交汇融合,以及信息表达数据化,极大推动人类社会可被收集、记录的数据量成爆炸式增长。海量、异构、总体数据的动态采集、实时存储、即时分析成为可能。数据在信息资源中的地位经历了从依附性资源到主导性资源,再到驱动性战略资源的发展历程,同时其形式也发生了重要变化(表 1)。数据渗透至社会的各个领域、各个方面,不但成为了国家基础性战略资源[31],更是成为了驱动经济社会发展的第一生产性要素[32]和第一治理要素[33]。谁拥有数据,谁就拥有权威,拥有未来,互联网巨头BAT几乎掌握上亿乃至数亿用户的微观实时数据,并推出了阿里指数、百度指数、腾讯指数等,我国政府传统的治理优势正逐渐丧失。因此,地方政府比以往任何时候都需要具备数据治理能力。只有实现政府的数据治理能力现代化,政府资源动员、配置和运用能力才能实现现代化。(3)物联网大数据等技术为政府打造数据治理能力提供极大可能性。物联网的快速发展,数以“亿”计的传感器被嵌入到各个角落,城市建筑、桥梁、智能终端、电表和工业机器的传感器把人、机器、数据连接起来,让一切事物量化,产生海量的数据。大数据技术能够跟踪和把握个体活动痕迹实现数据采集,通过数据挖掘分析社交网络产生的社会行为数据及政府处理业务产生的业务数据,分析出关键信息,发现潜在的社会问题或危机,进而确定政策目标。显然,技术变革既可以带给政府治理手段的创新,也可能推动治理机制的创新,并最终变革政府治理范式[34]。物联网、大数据等技术的不断革新,让海量数据的采集、整合和分析运用逐步成为现实,政府必须也必将能够具备强大的数据治理能力,实现政府治理范式的重大变革。

| 表 1 数据相关属性一览表 |

现实中已经有很多数据治理能力驱动政府治理能力的例子[35-37]。2016年12月,杭州市政府和阿里集团共同发布了杭州“城市数据大脑”交通治堵项目。以城市各类交通关联数据的整合利用为基础,以云计算、大数据、人工智能等前沿技术为驱动,通过对城市交通运行多维状态的实时感知、分析和预警,以及机器智能对交通管理人工经验的提取、学习和固化,为城市交通治理提供全面、科学、精准的辅助决策依据。运行一年多后,治堵效果显著,试点道路平均延误下降15.3%。2017年,杭州城市拥堵排名已降至全国第48位,缓解城市拥堵趋势位列全国第一[38]。花果园是贵州省目前规模最大的城中村改造工程,目前已入住人口约20万。这个庞大的小区拥有320幢高楼,多为超过百米的超高层,电梯拥有量十分巨大,有2 496部直梯、96台扶梯。2015年底,贵州省投入使用“电梯应急救援处置服务平台”,所有的电梯信息汇总, 由管理者进行研判改进,对隐患电梯进行“精准监管”,通过有效治理, 贵州创造了平均11.7分钟到达救援现场的全国纪录, 促进了电梯维保市场良性运行, 极大地提升了政府治理的效能[39]。

2.数据治理能力对政府治理机制的驱动分析

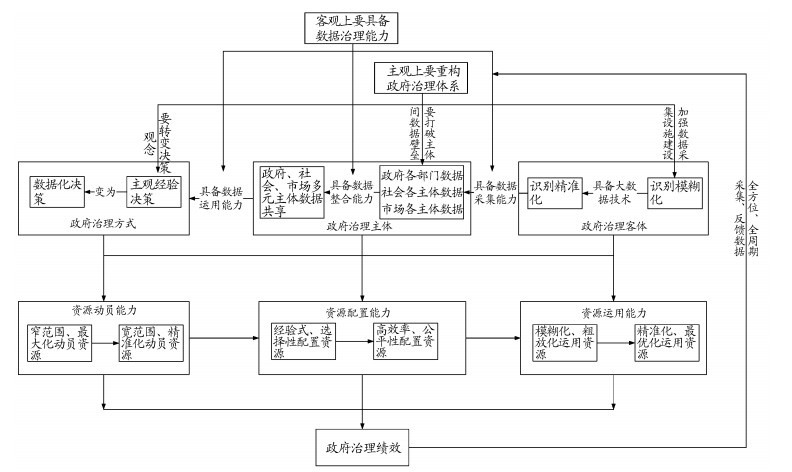

前文分析已经指出,政府治理体系是政府治理能力的基础,政府治理体系通过发挥政府治理能力进而提升政府治理绩效。数据治理能力要驱动政府治理机制,首先要驱动政府治理体系现代化,进而驱动政府治理能力现代化,最终提升政府治理绩效(图 1)。

|

图 1 数据治理能力驱动政府治理机制分析示意图 |

事实上,实现政府治理体系的现代化,客观上要求政府必须具备数据治理能力,主观上要求政府重构政府治理体系,客观能力和主观意愿必须相互配合。只有具备良好的数据治理能力,才能驱动政府治理体系的重构;只有政府治理体系的重构适应数据治理能力的驱动要求,数据治理能力才能产生乘数效应。具体来看:第一,政府必须加强数据采集相关设施设备建设,才能获取大量数据;同时,只有具备大数据技术,才能对数据进行清洗和挖掘,精准化识别政府治理客体。只有对政府治理客体精准识别,才能保证数据来源的真实性和针对性,这样数据的采集才有意义。第二,必须具备数据采集能力,政府、社会和市场等主体才能采集海量数据。政府一方面要打破部门之间的数据壁垒,另一方面必须具备数据整合能力,才能实现政府、社会和市场多元主体数据有效共享。第三,只有政府一方面具备数据运用能力,另一方面决心改变过去依靠政治精英和业务专家的知识、经验、直觉作出经验决策和模糊决策的做法,做到依靠数据进行决策,才能真正实现数据化决策。事实上,正如内燃机、蒸汽机的发明实现了汽车时代取代马车时代一样,在大数据时代趋势下,信息、身份、行为数据化的趋势不可阻挡,强大的数据治理能力客观上必然会加速政府治理体系的重构。政府如果主动接受这个趋势,重构政府治理体系(包括治理主体、治理客体和治理方式),那么数据治理能力驱动政府治理体系的现代化速度就会越来越快。

数据治理能力驱动下的政府治理体系重构,进一步驱动政府治理能力现代化,进而提升政府治理绩效。第一,政府治理主体由单一化向多元化转变,有助于驱动治理资源的窄范围动员向宽范围动员转变。政府治理方式由主观经验决策向数据化决策转变,有利于驱动资源由最大化动员向精准化动员转变。第二,政府治理方式由主观经验决策向数据化决策转变,有助于驱动治理资源由经验式配置向高效率配置转变。政府治理客体由模糊化识别向精准化识别转变,有助于驱动治理资源由选择性配置向公平性配置转变。第三,政府治理方式由主观经验决策向数据化决策转变,以及政府治理客体由模糊化识别向精准化识别转变,依靠数据的采集、比对和分析,能够依据治理客体个性化特征和自然地理、市场风险等因素精准选择合适的扶贫方式,有助于驱动治理资源由模糊化、粗放化运用向精准化、最优化运用转变。随着物联网大数据技术的覆盖范围扩大和水平提升,将逐步实现全方位、全周期采集关于政府治理体系涉及的治理主体、方式、客体数据,以及政府治理能力涉及的资源动员、配置、运用数据和政府治理绩效结果的相关数据,并对数据进行高效整合,实现智能化运用分析,进而不断驱动政府治理体系和治理能力现代化,不断提高政府治理绩效。

四、数据治理能力驱动下政府治理机制分析:以精准扶贫领域的返贫阻断为例精准扶贫领域的返贫阻断是党中央最关心的事情之一,也是各级政府工作的重中之重。精准扶贫领域的返贫阻断要求的“精准性”不但和大数据的理念相契合,而且扶贫过程与返贫阻断过程产生的数据符合大数据巨量性、多样性、高速性和价值性“4V”特征[40],如果大数据能够有效提升政府贫困治理能力实现精准的返贫阻断,则能够为政府解决其他治理难题提供有效经验。目前国内不同地区推进精准扶贫领域的返贫阻断,主要包括常规式返贫阻断(即没有将大数据应用到返贫阻断工作中)和大数据返贫阻断(即已经将大数据应用到返贫阻断工作中)两种方式。本文通过对比常规式返贫阻断和大数据返贫阻断二者治理的内在机制,并对标大数据应用的四个阶段,找出当前二者实现完整意义上的数据治理能力驱动政府治理存在的不足和差距,并提出对策建议。

(一) 常规式返贫阻断内在治理机制其一,返贫治理客体识别不精准、不及时。(1)由于返贫人口的互联网使用能力较弱,网络化行为较少,对返贫人口行为的数据化采集产生了较大影响,绝大多数地区主要依靠建档立卡搜集返贫人口数据,导致精准识别与帮扶受到影响①。(2)教育、民政、公安、检察机关等有关部门的数据系统没有和扶贫部门的系统数据在统一信息平台上实现共享,导致反复校对费时费力,扶贫识别工作往往滞后于现实阻断返贫工作需要。(3)由于常规式的搜集返贫数据成本高、周期慢,不利于及时识别返贫人口,因此识别返贫人口及其贫困程度动态变化的周期性矛盾长期存在。调研发现,地方政府组建的扶贫办公室工作人员有限,工作任务繁重,精准识别的高成本和人力资源的有限,影响了识别返贫人口的工作进程[41]。

① 比如,广西壮族自治区马山县精准扶贫工作推进不力,认定的扶贫对象中,有3 119人不符合扶贫建档立卡标准,其中有343人属于财政供养人员,有2 454人购买了2 645辆汽车,43人在县城购买商品房或自建住房,439人为个体工商户或经营公司。为完成上级下达任务,该县2014年度将人均纯收入低于国家农村扶贫标准2 736元的608户、2 272人认定为脱贫,占脱贫户数的9.10%、脱贫人数的8.90%。

其二,贫困治理主体单一,没有形成返贫阻断合力。一方面由于政府没有打破各部门的数据壁垒,难以调动运用社会和市场的数据,另一方面政府没有强有力的数据整合能力,所以导致各个主体的数据没有实现充分共享。而且,目前扶贫主体仍是政府为主,市场、社会、公众等没有充分动员起来,且各扶贫主体之间缺乏有效协作机制,贫困治理在一定程度上难以形成合力。正如扶贫办国际合作和社会扶贫司副司长刘书文所言,“总体看来,我们的社会扶贫工作主要还是以政府发动,或者是以政府或部门为主体,真正的社会扶贫还没有充分动员起来,还存在着动员组织不够、政策支持不足、体制机制不完善等问题”[42]。

其三,返贫阻断治理方式以主观经验决策为主。一方面由于无法整合政府内外部数据,导致数据来源渠道单一化,另一方面政府部门仍然习惯于基于主观判断和历史经验进行决策,导致很大程度上无法精准识别返贫原因和无法精准把握脱贫进度。所以,很多基层领导干部依然认为只要把地方经济搞上去了,依靠“涓滴”效应,贫困村的发展和贫困户的返贫阻断问题也就顺利解决了,往往把主要精力和投入放在大项目和财源建设上[43]。

其四,窄范围、最大化动员相关资源。由于扶贫主体以政府为主,主体单一导致扶贫资源动员主要依靠政府内部,资源动员范围小、动员能力弱。王翠霞与董雪艳基于山东省17地市499户贫困户的调研发现,83.41%的扶贫资源来源于乡财政拨款,只有13.59%来源于社会资金。可见,扶贫资源结构单一,社会扶贫资源比例较低[44]。此外,由于缺乏数据的科学分析和扶贫压力的层层传导(分解扶贫指标、签署扶贫军令状等),各级政府利用已有的行政资源,通过挂钩帮扶和派驻第一书记的做法最大化动员帮扶资源(包括政府扶贫资金、社会帮扶资金和国外捐助资金等),以保证完成精准扶贫(包括返贫阻断)任务。事实上,这极有可能造成资源浪费。

其五,经验式、选择性配置扶贫资源。扶贫资源从中央、省、地级市、县到村纵向逐级配置,由于“委托—代理”关系(行政村不属于一级政府,但仍存在该关系)本身存在信息不对称隐患,上级政府极有可能存在经验式配置或者凭人情交际关系“选择性配置”扶贫资源等不公平、低效率现象。有学者调研发现,在普遍化的帮扶制度和区域特定资源存量下,资源雄厚的帮扶单位或资源动员能力强的帮扶责任人通过“挤占”上级扶贫资源,能为与其挂钩的贫困村或贫困户供给较大规模的帮扶资源,甚至出现资源供给“过剩”局面,而资源相对薄弱的帮扶单位或动员能力弱的帮扶责任人,因资源被“挤占”而供给不足,难以在规定时间内实现帮扶贫困人口和贫困村脱贫或阻断返贫。如在一些贫困地区,由主要领导挂点的贫困村的基础设施资金动则几百万甚至上千万,而一些非主要领导挂点的贫困村的扶贫资金投入远低于正常投入规模[45]。

其六,模糊化、粗放化运用资源。由于返贫客体识别模糊化,导致无法将扶贫资源精准运用在“真正的返贫人口”;由于缺乏足够的调研数据进行科学分析,主要基于主观经验的决策,容易导致拍脑袋上马“千亩基地”“万亩示范”的扶贫项目,导致扶贫资源运用粗放化。此外,扶贫主体和返贫对象缺乏有效对接,有产业和市场的企业找不到土地和劳动力,有劳动力和土地资源的贫困户找不到市场和合适的产业门路,双方无法进行有效衔接。

其七,返贫阻断治理绩效较低。精准扶贫视角下的返贫阻断就是要杜绝低质、低效问题,实现高质、高效阻断返贫。但是由于没有具备大数据意识和能力,导致治理体系、治理能力存在诸多不足或问题,扶贫资源动员能力、配置方式和运用效率大打折扣,扶贫资源投入和产出不成正比,返贫阻断治理绩效大大降低。

(二) 大数据返贫阻断内在治理机制2015年,贵州省委第十一届六次全会提出,要实施大数据战略行动,启动建设全国首个国家大数据综合试验区,率先建成全国第一个省级政府数据集聚共享开放的统一云计算平台——“云上贵州”系统平台。2016年,作为全国贫困人口最多、贫困面最大、贫困程度最深的省份,贵州省在政府工作报告中首次提出“大扶贫”战略。此后,贵州省以“大数据”驱动“大扶贫”,以数据治理能力驱动贫困治理体系现代化,进而驱动贫困治理能力的现代化,实现全省贫困人口的精准识别、实时动态监测,基于数据的监测有效提升了扶贫资源动员、配置和运用的精准度,政府扶贫治理绩效大幅跃升。当然,在返贫阻断过程中的治理绩效也必然较高。

第一,大数据平台驱动返贫人口的精准识别。2015年,贵州“扶贫云”系统建成并投入使用。针对部门数据不畅通不共享、精准识别难等“痛点”,贵州建立精准扶贫大数据支撑平台,打通公安、卫计、教育、人社、住建、民政、水利、国土、工商等17个部门和单位相关数据,为精准扶贫提供大数据参考。部分数据已经与国家部委数据交换互通,实现了对贫困对象精准识别。依靠数据采集、分析,实现数据比对和综合评估,减少人为因素干扰,精准识别返贫人口。全方位、全过程监测和管理返贫对象,将满足贫困条件的返贫人口及时纳入贫困信息库中,对移除贫困户范畴人口的贫困变化进行二次监控,减少返贫率比重,将脱贫退出、返贫预警及返贫阻断纳入动态精准管理机制之中,切实做到真扶贫、扶真贫。

第二,数据采集能力驱动海量数据增长。贵州省通过建立大数据采集更新长效机制和体系,“云上贵州”平台数据加快集聚,截至2017年7月,该数据库已累计汇总数据691.3万条,其中,低收入困难群体的扶贫数据近52万条,此外,还包括卫计数据近625万条、民政数据近5.7万条、残联数据近7.3万条、住建数据近1.3万条[46]。

第三,数据整合能力驱动形成返贫治理主体多元化。从政府内部来看,通过建立统一的大数据扶贫信息平台, 政府各个部门的数据实现共享,政策实现衔接。贵州省“云上贵州”已成为大数据发展的生态系统,以大数据为纽带,将农业、财政、人社等省级部门和市(州)政府612个应用系统在“云上贵州”平台汇聚,实现其他部门与扶贫部门数据跨部门交换,扶贫工作相互融合。比如,通过大数据扶贫信息平台,教育部门可以获取返贫人口数据,扶贫部门可以获取孩子在读数据,实现“扶贫+教育”的有效联系,提高了工作效率,帮助政策精准落实。从政府外部来看,大数据信息平台能够精准对接政府、社会、市场企业等帮扶主体与贫困客体,形成政府、社会、市场多元主体扶贫体系。贵州省充分发挥大数据众筹众扶的特点,精准筛选、智能匹配,将返贫对象的具体需求与政府、公益组织、企业、社会爱心人士等帮扶资源精准对接,实现全面扶、大众扶的大扶贫主体新模式。

第四,数据运用能力驱动数据化决策。大数据能够精准刻画返贫人口的致贫原因,包括因病、因残、因学、因灾、缺土地、缺水、缺技术、缺劳力、缺资金、交通条件落后、自身发展动力不足等,通过致贫原因分析,协助制定精准的扶贫措施。此外,能够动态准确掌握扶贫项目的效益和发挥作用情况,以便及时调整政策,避免项目失误和资金浪费。贵州省扶贫云运用大数据技术,能够做到科学分析致贫原因,协助制定精准的扶贫措施,并动态监测项目效益和任务落实情况[47]。

第五,治理主体多元化驱动扶贫资源更宽范围动员。社会和市场等多主体均可借助大数据信息平台了解贫困户现状和实际需求,选择帮扶对象,进行针对性帮扶,这无疑扩大了扶贫资源的动员范围。贵州通过“一云助力、多端协力、多方合力”的大数据精准扶贫模式,爱心人士可以借助大数据扶贫云平台了解贫困户现状和实际需求,选择帮扶对象,这就大大扩大了资源动员的范围。比如贵阳市“精准扶贫9+1全媒体公益平台”发布贫困对象信息,网友可以在平台上查找需要帮助的人员资料,自主结对帮扶。同时,网友也可以通过自媒体传播,在朋友圈邀请8位朋友,共同帮助1名贫困户或困难户[48]。

第六,数据化决策和贫困治理客体精准化驱动扶贫资源实现更高效率、更公平配置。一方面,基于数据化决策方式,根据不同贫困程度和贫困类型地区,公平配置扶贫资源:采集整合扶贫数据,在运用大数据技术分析比对、综合评估基础上进行分析决策,因人因地精准施策,精准选择最佳帮扶方式;针对每个贫困村致贫的不同情况选派不同帮扶责任人;分析贫困户的能力需求,精准发展林业、牧业、养殖业、种植业等项目。另一方面,动态采集、整合、分析扶贫的整体落实状况数据,动态化配置扶贫资源,从而保证扶贫政策措施和扶贫资源使用的效率与效益。贵州省针对扶贫开发的新特征和新问题,积极搭建精准扶贫大数据平台,针对不同贫困程度和类型实现差异化精准帮扶、动态化科学管理和社会扶贫资源的精准化配置。

第七,数据化决策和贫困治理客体精准化驱动扶贫资源更精准、更优化运用。贵州省基于大数据扶贫平台,全方位、全周期采集、整合、综合分析海量数据,在统筹兼顾区域发展与到人到户,短期治标与长期治本,能力开发与救济兜底,扶贫对象与一般农户等关系基础上,对扶贫数据进行实时观测、动态监测和分析研判,既能找准脱贫的主体,把宝贵资源精准投放到真正的返贫户,做到扶贫资源更精准运用;也能找准脱贫的重点和关键,确保扶贫项目科学合理、精准到位,有利于最大限度发挥扶贫资金的使用效益,做到扶贫资源更优化运用。

第八,大数据驱动返贫阻断治理绩效大大提升。大数据精准扶贫,通过数据驱动下治理体系的重构和治理能力的提升,实现资源动员、配置和运用的精准化、高效化,实现投入最小、产出最大的最大效益,提高返贫阻断治理绩效。贵州省从2015年提出实施大扶贫、大数据两大战略行动,举全省之力打造“精准扶贫云”系统平台,融数据采集、数据分析、数据挖掘、数据管理、数据运用等功能于一体,成功地实现了精准化管理,2013—2019年共脱贫878万人,取得了卓越的成绩,一举扭转“贵州现象”的旧貌,打造了“新贵州现象”的新颜,而且大数据系统指导下的因灾害、因病返贫等管理数据库持续完善,为提高2020年后的返贫治理绩效必将发挥关键性作用。

(三) 常规式和大数据返贫阻断的进一步分析根据调研分析,可以将大数据应用分为大数据没有采用、初级应用、中级应用和高级应用阶段,对应数据治理能力分别是数据整理、数据处理、数据管理和数据治理阶段,参见表 2。

| 表 2 大数据应用的阶段分析 |

各个阶段特征初步分析如下:(1)大数据没有采用阶段,对应数据整理阶段。治理方式方面,政府只进行原始数据的简单汇总和整理,没有用数据为决策提供依据的意识。治理主体方面,政府部门内部各处室、科室之间“数据孤岛”现象严重。治理客体方面,无法利用数据识别、管理治理对象。(2)大数据初级应用阶段,对应数据处理阶段。治理方式方面,政府仅对原始数据进行简单的统计分析,无法为决策提供依据。治理主体方面,政府部门内部数据交流、沟通增强,但政府部门间、层级间“数据孤岛”现象严重。治理客体方面,利用数据识别、管理治理对象效果较差。(3)大数据中级应用阶段,对应数据管理阶段。治理方式方面,运用技术分析手段提升数据价值,为政府决策发挥参考作用。治理主体方面,初步建立统一的数据标准体系,政府层级间、部门间数据壁垒逐步瓦解,但政府内部数据统筹体系仍不成熟,与企业、社会机构的数据交易、流通体系极不完善。治理客体方面,一定程度上利用数据识别、管理服务对象,但精准程度有限。(4)大数据高级应用阶段,对应数据治理阶段。治理目标方面,通过大数据技术挖掘数据更深层次价值,含有预警、驱动的作用,实现“用数据决策”。治理主体方面,政府数据统一开放平台建成,各层级政府间、各部门间彻底破除数据壁垒。政府与企业、社会机构建立完善的数据交易市场平台。治理客体方面,利用大数据分析实现精准识别、管理服务对象。

常规式返贫阻断大体处于数据处理阶段,主要原因是没有应用大数据的意识,且人员不足或管理方式落后。客观而论,贵州省大数据返贫阻断总体上处在数据管理和数据治理两阶段之间,具备一定的数据治理能力(数据采集、数据整合和数据运用),驱动了返贫阻断治理体系和治理能力的现代化,但是仍然存在较大提升空间。如:(1)在治理客体方面。虽然贵州省经过不同部门数据比对,能够对返贫人口实现精准识别、管理,但是数据搜集、比对成本较高。而且,由于受到数据采集硬件的限制,贵州省扶贫领域的数据自动化采集比例低,无法适应扶贫数据的多样性、瞬时性、唯一性等要求,无法满足大数据的巨量性、高速性特征[40]。(2)在治理主体方面。贵州省积极建立“大扶贫”数据交换机制,使贵州省各行业部门均通过“云上贵州”平台接口,实时与“扶贫云”交换涉及到的扶贫数据,做到线上实时动态更新,形成部门互通、上下联动的“大扶贫大数据”[40]。但是政府与企业、社会机构等其他扶贫主体之间数据交易成本高、难度大,数据整合能力有限,其主要原因是没有建立数据交易长效机制和市场平台。(3)在治理方式方面。贵州省精准扶贫的返贫阻断大数据分析偏重于传统统计学中的柱状图法、直方图法、折线图法以及回归分析法的低端分析,还无法挖掘变量的内在复杂关系,无法进行预测分析[40],其主要原因是大数据技术、算法掌握有限。(4)在资源获取、配置和运用方面。总体上,由于贵州省目前主要在数据采集、数据内部整合、数据可视化分析监测等方面处于领先地位,但是在整合外部主体数据,掌握大数据技术算法等方面还存在不足,因此,在资源动员方面,贵州省还无法真正做到根据返贫人口数量、返贫原因、自然经济社会等生产生活条件、脱贫计划、精准脱贫目标等测算需要精准化动员的资源数量、类型、范围;在资源配置方面,贵州省目前仅仅是相对常规返贫阻断实现了更高效率、更公平的资源配置,但还无法真正根据不同贫困程度和类型地区,完全精准化配置资源;在资源运用方面,贵州省相对常规返贫阻断能更精准、更优化地配置资源,但是因为无法整合政府、社会、市场等主体的数据,因此还无法在综合考虑基础设施、资源禀赋、金融支持、技术资源、政策配套、利益机制、市场需求等因素基础上,精准化、最优化运用扶贫资源和选取扶贫开发项目。

五、实现大数据驱动政府治理机制改革的相关建议基于以上分析,要真正实现应用大数据驱动政府治理,提高政府治理绩效,关键是实现主观上政府治理体系重构和客观上数据治理能力提升。因此,本文重点围绕政府治理体系重构和数据治理能力提升提出建议。

(一) 政府治理主体笔者认为,在政府治理主体方面可以:(1)建立数据资源共享开放机制,打破数据孤岛效应以推动开放共享,对大规模、深层次的数据资源共享开放进行顶层架构,实现跨部门、跨区域、跨层级、跨系统的数据交换与共享;(2)建立数据中心整合利用机制,整合各类政府信息平台和信息系统,依托现有平台资源,与企业、银行、社会组织等数据中心合作,集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台;(3)建立大数据应用创新机制,推动政府数据开放共享,促进社会事业数据融合和资源整合。

(二) 政府治理方式在政府治理方式方面,可以加强以下三方面工作:(1)改变过去拍脑袋决策方式,普及大数据思维,用大数据决策,实现“数据预警—决策预防”,“公众参与决策—政府有效引导”和“决策过程实时评估,实施过程实时评估”的科学化、民主化的决策流程模式,实现用数据决策、多主体参与影响决策的理想状态;(2)以“问题在哪里”“数据在哪里”“办法在哪里”的“三个在哪里”为重点内容,按照“总体规划、多步实施、先易后难”原则推进,促进数据流程和业务流程相融合,在政府内部建立完整的数据流,实现数据流引导问题流、资源流和智慧流的汇聚, 最终实现数据治理能力驱动下的政府治理能力提高;(3)建立大数据决策相关考核体系,倒逼各层级政府、各部门职能转变,培养大数据相关人才,掌握大数据应用技术,推动建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的新型管理机制。

(三) 政府治理客体一方面制定规范的全国、地区统一标准,定期搜集更新辖区服务人口收入等相关数据,完善数据采集和更新工作;另一方面加强部门数据和民政部门、银行系统、电信系统等其他部门数据整合、比对,精准识别服务对象人口,杜绝骗取国家公共资源现象发生;第三,探索研究服务对象人口行为数据化,实时动态识别、管理服务对象人口。改变过去治理客体对象识别的模糊化、主观化弊端,利用大数据技术,实现治理客体对象识别的精准化、客观化。

(四) 数据治理能力数据治理能力是政府治理能力的核心能力,可以:(1)加强技术平台建设设计,与政府治理所需数据、技术管理、应用目标相匹配,从社会信息和大数据的技术特征出发,在硬件、软件技术方面,根据社会管理和系统运行需要,结合当前的技术特征,设计数据的采集、整合和运用技术板块,为数据治理能力匹配对应的技术能力单元;(2)加强数据治理能力建设,在基础建设方面,结合政府治理的需要和政府治理的对象特征,构建匹配的数据采集路径,完成标准化、共享等基础建设,在数据的整合方面推动各种挖掘工具与决策模型同已有数据和治理对象融合,通过数据挖掘处理技术,实现有明确指向的数据整合,在运用方面打破原有的应用壁垒,构建共享体系,实现动态能力的体系性建设和模型的优化训练,最终实现数据治理能力的系统建成;(3)加强大数据算法等培训,掌握人工神经网络、支持向量机、决策树、随机森林、K-Means以及用于分类的Naive Bayes等算法。

| [1] |

高小平. 借助大数据科技力量寻求国家治理变革创新[J]. 中国行政管理, 2015(10): 10-14. |

| [2] |

胡鞍钢. 从"贵州现象"到"贵州跨越":培植后发优势的"贵州路径"[J]. 当代贵州, 2016(23): 96-97. |

| [3] |

MORABITO V. Big data and analytics:Strategic and organizational impacts[M]. Springer International Publishing, 2015: 23-45.

|

| [4] |

LEE Y, PARK S. Design of a government collaboration service map by big data analytics[J]. Procedia Computer Science, 2016, 91: 751-760. DOI:10.1016/j.procs.2016.07.068 |

| [5] |

GAMAGE P. New development:Leveraging 'big data' analytics in the public sector[J]. Public Money & Management, 2016, 36(5): 385-390. |

| [6] |

WANG X F, GERBER M S, BROWN D E. Automatic crime prediction using events extracted from twitter posts[M]//Social Computing, Behavioral-Cultural Modeling and Prediction. Berlin, Heidelberg:Springer Berlin Heidelberg, 2012:231-238.

|

| [7] |

WESOLOWSKI A, STRESMAN G, EAGLE N, et al. Quantifying travel behavior for infectious disease research:a comparison of data from surveys and mobile phones[J]. Scientific Reports, 2015, 4: 5678. DOI:10.1038/srep05678 |

| [8] |

TUHKURI J. Etla now:A model for forecasting with big data-forecasting unemployment with google searches in europe[J]. Etla Reports, 2016. |

| [9] |

郭跃军, 侯江雷. 大数据时代网络群体性事件治理[J]. 人民论坛, 2015(29): 132-134. |

| [10] |

董立人. 大数据发展与政府治理能力现代化[J]. 中共青岛市委党校(青岛行政学院学报), 2014(6): 65-69. |

| [11] |

张峰. 大数据:一个新的政府治理命题[J]. 广西社会科学, 2015(8): 133-138. |

| [12] |

陈潭, 邓伟著. 大数据驱动"互联网+政务服务"模式创新[J]. 中国行政管理, 2016(7). |

| [13] |

唐任伍.以大数据助力国家治理现代化[N].人民日报.2016-06-27. 10.3969/j.issn.1674-9111.2017.01.026

|

| [14] |

楚德江, 韩雪. 大数据时代的国家治理:挑战与变革[J]. 人文杂志, 2016(1): 111-117. |

| [15] |

陈潭, 邓伟. 大数据驱动"互联网+政务服务"模式创新[J]. 中国行政管理, 2016(7): 7-8. |

| [16] |

姜晓萍, 焦艳. 从"网络化管理"到"网格化治理"的内涵式提升[J]. 理论探讨, 2015(6): 139-143. |

| [17] |

麻宝斌.全方位提升地方政府执行力[N].学习时报, 2016-07-25.

|

| [18] |

徐晓林, 李卫东. 基于云计算的推送式公共服务模式研究[J]. 新乡师范学院学报(社会科学版), 2014(2): 36-39. |

| [19] |

俞可平. 国家治理体系的内涵本质[J]. 理论导报, 2014(4): 15-16. |

| [20] |

丁志刚. 全面深化改革与现代国家治理体系[J]. 江汉论坛, 2014(1): 37-40. |

| [21] |

薛澜, 张帆, 武沐瑶. 国家治理体系与治理能力研究:回顾与前瞻[J]. 公共管理学报, 2015(3): 1-12, 155. |

| [22] |

张钢, 徐贤春. 地方政府能力的评价与规划:以浙江省11个城市为例[J]. 政治学研究, 2005(2): 96-107. |

| [23] |

张钢, 徐贤春, 刘蕾. 长江三角洲16个城市政府能力的比较研究[J]. 管理世界, 2004(8): 18-27. |

| [24] |

田芝健. 国家治理体系和治理能力现代化的价值及其实现[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2014(1): 20-24. |

| [25] |

韩振峰.怎样理解国家治理体系和治理能力现代化[N].人民日报, 2013-12-13.

|

| [26] |

应松年. 加快法治建设促进国家治理体系和治理能力现代化[J]. 中国法学, 2014(6): 40-56. |

| [27] |

CLARKE A, MARGETTS H. Governments and citizens getting to know each other? open, closed, and big data in public management reform[J]. Policy & Internet, 2014, 6(4): 393-417. |

| [28] |

高奇琦, 陈建林. 大数据公共治理:思维、构成与操作化[J]. 人文杂志, 2016(6): 103-111. |

| [29] |

张翔. "复式转型":地方政府大数据治理改革的逻辑分析[J]. 中国行政管理, 2018(12): 37-41. |

| [30] |

KAMENSKY J. How data-driven insight is transforming government[J]. Government Executive, 2017, 12: 1. |

| [31] |

国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知[EB/OL].(2015-09-05)[2020-01-07].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm.

|

| [32] |

江小娟. 大数据时代的政府管理与服务:提升能力及应对挑战[J]. 中国行政管理, 2018(9): 6-11. |

| [33] |

CHADEFAUX T. Early warning signals for war in the news[J]. Journal of Peace Research, 2014, 51(1): 5-18. DOI:10.1177/0022343313507302 |

| [34] |

杨雪冬. 简论中国地方政府创新十个问题[J]. 公共管理学报, 2008(1): 16-26. |

| [35] |

谢然. 大数据应用案例TOP 100[J]. 互联网周刊, 2015(6): 52-65. |

| [36] |

马亮. 大数据技术何以创新公共治理:新加坡智慧国案例研究[J]. 电子政务, 2015(5): 2-9. |

| [37] |

王浩.耕地质量提升, 有招[N].人民日报, 2015-01-11(01).

|

| [38] |

徐继华, 冯启娜, 陈贞汝. 智慧政府:大数据治国时代的来临[M]. 北京: 中信出版社, 2014.

|

| [39] |

新华每日电讯.贵州: 大数据让政府治理更有"控制"[EB/OL].(2017-05-31)[2020-01-09].http://www.xinhuanet.com//mrdx/2017-05/31/c_136327482.htm.

|

| [40] |

汪磊, 许鹿, 汪霞. 大数据驱动下精准扶贫运行机制的耦合性分析及其机制创新:基于贵州、甘肃的案例[J]. 公共管理学报, 2017(3): 135-143. |

| [41] |

求是网.王国红, 胡志勇, 鲁瑶, 等.当前精准扶贫面临的困境及其对策[EB/OL].(2017-05-27)[2020-02-02].http://www.qstheory.cn/laigao/ycjx/2017-05/27/c_1121050759.htm?from=timeline.

|

| [42] |

王雨磊. 精准扶贫何以"瞄不准":扶贫政策落地的三重对焦[J]. 国家行政学院学报, 2017(1): 88-93. |

| [43] |

杨诗耀.关于商丘市精准扶贫工作的调研与思考[EB/OL].(2017-06-15)[2020-03-19].http://www.360doc.com/content/17/0615/17/44358435_663417125.shtml.

|

| [44] |

王翠霞, 董雪艳. 大数据视域下完善精准扶贫信息管理系统探析:基于山东省17地市499户的调研[J]. 农业展望, 2017(8): 76-80. |

| [45] |

人民网-理论频道.李萍, 李飞.精准扶贫实践中的重点难点与有效治[EB/OL].(2017-04-21)[2020-03-06].http://theory.people.com.cn/n1/2017/0421/c40531-29227256.html.

|

| [46] |

如何利用大数据实现精准扶贫?[EB/OL].(201804-15)[2020-03-12].http://blog.csdn.net/eNohtZvQiJxo00aTz3y8/article/details/78168286?locationNum=3&fps=1.

|

| [47] |

王剑. 论贵州如何运用大数据助力精准扶贫[J]. 现代营销, 2016(7): 215. |

| [48] |

中国新闻网.精准扶贫9+1"全媒体公益平台"贵阳上线[EB/OL].(2016-01-27)[2020-01-03].http://www.chinanews.com/df/2016/01-27/7736107.shtml.

|

2020, Vol. 26

2020, Vol. 26