职场中充斥着各种知识隐藏行为[1]。据调查,大部分员工都将知识视为私有资产[2],76%的员工会在职场中向同事隐藏知识,46%的受访者都曾经在工作中采取过知识隐藏行为[3]。然而,知识隐藏行为的存在却给企业或者组织带来了巨大损失,世界500强企业每年因为知识隐藏遭受损失的金额高达315亿美元[4]。鉴于知识隐藏的普遍性和破坏型,探究触发或者抑制员工知识隐藏行为的因素具有重要意义。

社会交换理论认为,个体的行为决策取决于领导对待他们的行为和态度[5-6]。遵循互惠原则,当领导善待员工,员工必回以积极的态度和行为;反之,当领导恶意对待员工,员工必回以消极的态度和行为[7-9]。知识隐藏是个体主动采取的消极人际互动行为[10],本质上是领导与员工社会交换关系的产物。尽管已有文献[8, 11-12]聚焦于领导力如何影响员工的知识隐藏行为,但这些研究仅片面地关注单一的领导风格,却忽略了领导风格的复杂性。为此,本研究将从社会交换视角,兼顾积极和消极两种领导风格,探究谦卑型领导和辱虐型领导对员工知识隐藏行为的作用。

根据社会交换理论,领导行为通过满足员工的心理安全需求进而影响员工的行为决策[13-14]。现有文献也证实,心理安全感是解释领导风格与员工行为之间关系的关键心理机制[15-17]。而在知识管理领域,心理安全感是诱发员工隐藏或者分享知识的关键因素[18]。因此,本研究认为心理安全感是解释谦卑型/辱虐型领导风格与员工知识隐藏行为关系的关键中介机制。

此外,个体行为是在复杂的工作环境下发生的,因此在分析员工知识隐藏行为的发生机制时,有必要将团队氛围纳入考虑范围。换言之,个体行为的产生是个体内在因素和外部环境共同作用的结果[19]。研究发现,动机氛围对员工的知识隐藏行为产生过程发挥了调节效应[20]。动机氛围由绩效氛围和掌握氛围构成[21]。目前,有关心理安全感研究的很多观点都是建立在掌握氛围的前提下的[22],而且已有文献检验了掌握氛围在心理安全感和知识隐藏行为关系之间的调节作用[1]。但是这些研究普遍忽略了动机氛围的另一个维度——绩效氛围。基于此,本研究将从动机氛围切入,探究在不同类型、不同水平的动机氛围下,心理安全感对知识隐藏的作用效果是否存在差异。

为此,本研究将基于社会交换理论探索不同类型领导风格与员工知识隐藏行为之间的关系以及内在影响机制。包括如下研究目标:(1)剖析谦卑型领导和辱虐型领导与员工知识隐藏行为之间的关系;(2)探究员工心理安全感在上述关系中是否发挥中介作用;(3)分析心理安全感与知识隐藏的关系是否受到不同类型团队动机氛围(掌握氛围与绩效氛围)的调节。

二、假设推演 (一) 谦卑型领导与员工知识隐藏行为社会交换理论认为,员工的行为或者态度取决于领导如何对待他们[6]。具有谦卑特质的领导愿意跟员工分享成功[23],欣赏并认可员工对组织的贡献及其在工作中的成就[24]。员工会产生一种被领导尊敬[25]、被领导信任的感觉[26]。其次,谦卑型领导主张客观、真实地认识自己,强调公平对待每一位员工[5, 27-28]。此外,谦卑型领导谦逊而不自大,愿意向他人学习,能够以开放和包容的态度接受其他人的观点、建议、想法[27]。谦卑型领导的这些行为也对于领导和员工之间的积极互动关系有促进作用[28],而这种良性的互动关系会促使员工产生强烈的回馈组织和领导的意愿[29],有助于构造一种支持性的组织氛围[30]。在回馈意愿的驱动下,员工会青睐有利于组织和领导的行为,而摒弃损害组织或领导利益的行为,包括知识隐藏这种会给组织造成巨大损失的行为[1]。综上所述,谦卑型领导会增强员工回馈组织的动机[27],进而降低员工实施知识隐藏行为的可能性。

假设1:谦卑型领导负向影响员工知识隐藏行为。

(二) 辱虐型领导与员工知识隐藏行为作为一种典型的破坏型领导风格[31],辱虐型领导在日常工作中不会善待员工,反而会嘲弄奚落、刻意冷落、当众责骂员工[32]。根据社会交换理论[5],个体的行为或态度会基于感知到他人如何对待自己以及互惠需求而做出改变,当员工遭到恶意对待时,员工会以同样的方式回馈对方[8, 32-33]。诸如报复领导等负向行为反应会强化上级领导的辱虐管理模式,使领导和员工关系的恶化程度进一步升级[32, 34]。根据替代攻击理论,辱虐型领导的受害者忌惮领导的权利和权威,因而不会对领导表达不满,也不会针对领导采取报复行为[35]。他们会将其攻击性转移到更弱势的群体,如同事等[36]。知识隐藏行为是一种典型的针对同事的报复行为[37]。所以,面对同事的求助,受虐员工的第一反应是拒绝知识分享并故意隐瞒信息[36],实证研究也证实了这个观点[8, 37]。

假设2:辱虐型领导正向影响员工知识隐藏行为。

(三) 员工心理安全感的中介作用因为领导身居高位且具备与员工直接交流的天然优势,所以员工会根据领导的言行举止形成自己对外在环境的认知[38]。高质量的领导—成员交换关系有助于降低员工感知到的风险,从而营造出一种安全的组织氛围[30]。如前文所述,尊重员工、强调公平是谦卑型领导的两大特点[27],而这两点都有助于员工和领导之间形成良性的互动关系[5]。因此,谦卑型领导会提高员工的心理安全感。其次,谦卑型领导不仅主动承认错误和不足,认为犯错本身并不可怕,并且将犯错视为学习的一个部分[27]。领导所展示的这一系列谦卑行为都向员工传递一个信号,即在组织里冒险或者做真实的自己是安全的[28]。此外,谦卑型领导愿意倾听他人的观点和建议,并且积极寻求他人的反馈[34]。通过观察领导的这些行为,员工倾向于认为敢言、表达自己的观点是安全的,且为领导所期望的[17]。谦卑型领导尊重和欣赏员工的举动也是在告诉员工“组织重视他们所反映的意见和建议”[28]。在此情况下员工能够舒适地展示自我,且并不担忧自我展示对其形象、职业发展或者社会地位可能造成不良后果[29]。

假设3:谦卑型领导正向影响员工心理安全感。

辱虐型领导的相关行为破坏领导与员工之间的关系[31],而个体在职场中的心理安全感很大程度上取决于与上级领导之间的交换关系[30]。此外,当员工遭受来自领导的长期且持续性的恶意时,员工通常会产生巨大的心理压力,对自己的处境以及未来的职业发展产生更多的不确定性,进而加剧心理不安全感[28]。辱虐型领导是一种典型的职场压力源[33],会对其下属表现出持续性的敌意行为[39],而来自领导的敌意会对员工产生强烈的不安情绪,降低员工的心理安全感。来自领导的职场虐待也会给员工带来很多不良的心理体验,如焦虑或者沮丧[9, 32, 40]。随着员工沮丧、焦虑情绪产生,其心理安全感也会下降。此外,因为领导通常被认为是组织的代表[40],而领导的辱虐性管理行为会在很大程度上破坏员工对领导及其所代表组织的信任[41],而对组织信任的匮乏也会导致员工心理安全感的缺失[42, 28]。

假设4:辱虐型领导负向影响员工心理安全感。

个体的心理安全感源于相互尊敬和信任[43],而互动中的尊敬和信任也是影响个体知识隐藏行为的关键要素[44]。具体而言,作为一种正面的心理认知构念,心理安全感描述了个体能否舒适地展示自我,且并不担忧自我展示对其形象、职业发展或者社会地位可能造成不良后果的一种状态[43]。当员工置身于一种人际关系和谐、同事间互相信任的工作环境中,不安和焦虑情绪明显减少,心理安全感得到有效提高[1]。也就是说,当个体的心理安全感处于较高水平时,他们不仅不会将所处环境视为“威胁”,反而会信任自己的同事,其自我表现也不会将拥有高水平心理安全感的员工置于尴尬境地[40]。反之,当员工的心理安全感处于较低水平时,他们难以做到完全信任同事,甚至他们会担心同事会有“害他/她之举”。人际交互的不信任感会影响个体的知识隐藏行为决策[44]。其次,心理安全感使个体不畏惧自我暴露,所以高水平的心理安全感是个体与他人沟通、分享知识的重要驱动力[1, 45]。高水平的心理安全感使员工能够敞开心扉与同事沟通交流,同时为同事之间互相交换、分享信息营造了知识分享的工作氛围[46],而知识分享氛围对于减少员工的知识隐藏行为至关重要[44]。由此可见,心理安全感通过营造知识分享的组织氛围进而抑制员工的知识隐藏行为。

假设5:员工心理安全感负向影响员工知识隐藏行为。

整合假设3和假设5,本研究认为员工心理安全感是解释谦卑型领导和员工知识隐藏行为关系的关键中介机制。根据社会交换理论,当领导或其所代表的组织能够满足员工的心理安全感需求,员工会遵循积极的互惠原则,以积极的行为回馈领导或组织;反之员工将以消极行为作为应答[13]。谦卑型领导的公平公正、尊重员工贡献、谦虚好学等特质有助于提高员工的心理安全感进而驱动员工通过分享知识回报组织。同理,整合假设4和假设5,本研究认为员工心理安全感是解释辱虐型领导和员工知识隐藏行为关系的关键中介机制。领导的辱虐型管理行为削弱了员工的心理安全感,因而员工拒绝将自己的知识分享给其他人。此外,现有研究已经证实,领导风格是影响员工心理安全感的重要外因[47],而心理安全感是解释员工知识管理行为决策的关键心理因素[1]。因此,领导风格(谦卑型领导和辱虐型领导)可以通过心理安全感影响员工的知识隐藏行为。

假设6:员工心理安全感在谦卑型领导和员工知识隐藏行为之间起中介作用。

假设7:员工心理安全感在辱虐型领导和员工知识隐藏行为之间起中介作用。

(四) 动机氛围的调节作用动机氛围所描述的工作情境是一种能够通过政策、管理实践、制度等环节使员工对成败形成统一认知的情境[21]。这种情境认知有助于员工理解哪些行为是为组织所希望且能够获得组织奖励的[48]。根据Nerstad所提出的框架,动机氛围共分为两类,分别是掌握氛围和绩效氛围[21]。其中,掌握氛围鼓励努力和合作,强调学习、精通以及技能提升,能够有效提高员工的工作绩效,增加员工的工作敬业度,使员工在应对困难时表现出更强的耐力。绩效氛围则强调衡量成功的规范性标准[21],规范性能力、社会比较以及内部竞争是绩效氛围所强调的要点[49]。在绩效氛围中,只有那些有突出成就的人才能被认定为成功者[20]。置身于绩效氛围的员工会将超越同事视为重要目标,进而不利于团队成员之间的良性互动[49]。现有研究表明,绩效氛围与欠佳的工作表现、绩效焦虑、匮乏的毅力、高离职倾向、知识分享或隐藏等紧密相关[20]。鉴于此,本研究认为员工的绩效氛围或掌握氛围感知可能影响心理安全感与知识隐藏行为之间的关系。

在高绩效氛围情况下,能力是绩效氛围下同事间较量的重要指标[20-21, 50],一旦员工发现同事的表现优于自己,员工往往会对自己的能力产生质疑,进而会对自己产生负面评价,从而产生更多的负面情绪[51]。此时,员工倾向于寻求他人的积极反馈,会努力通过增加积极互动行为、减少消极互动行为给同事留下好的印象,进而获得更高的同事评价。反观掌握氛围下,判断一个员工成功与否的重要指标包括帮助他人、增加知识储备[20-21]。高掌握氛围情境下,为了取得成功,员工在言行举止上更加遵循掌握氛围所鼓励的合作、信息交换原则,主动与同事分享信息,进而减少知识隐藏行为出现的可能性[20]。自我提高是掌握氛围关注的另一个重点[21]。高掌握氛围使员工感受到更多来自组织的关心,而这些组织的关心会激励员工在日常工作中表现出更多的积极行为,如知识分享[49, 52],员工故意隐藏知识的动机已然在很大程度上被压制。也就是说,在减少员工知识隐藏行为方面,外部因素——高掌握氛围的作用很大程度上替代了员工内在因素——心理安全感的作用。基于上述分析,本研究认为高掌握氛围削弱心理安全感对知识隐藏的抑制作用。

假设8:绩效氛围调节员工心理安全感与其知识隐藏行为之间的关系。当绩效氛围较高时,员工心理安全感与其知识隐藏行为之间的负向关系被强化。

假设9:掌握氛围调节员工心理安全感与其知识隐藏行为之间的关系。当掌握氛围较高时,员工心理安全感与其知识隐藏行为之间的负向关系被弱化。

三、研究设计 (一) 样本收集本研究采用问卷调查方法收集问卷,样本来自中国长三角地区某省的6家科技型公司,涉及生物制药、新材料研发、大数据、软件开发等多个高科技领域。研究人员通过问卷星平台设计编辑问卷,并自动生成填写网址和链接,通过人力资源部发送到员工邮箱及工作微信群;员工填写问卷之后,通过网页链接点击提交,研究人员通过后台下载数据,进行团队数据的整理。

研究采用纵向追踪方法,分为两个不同时间点对不同变量进行测量和数据收集,两次测量之间的时间间隔为1个月。第一次调查(T1)员工个人信息,包括性别、学历、年龄、所在团队规模,同时,被调查者对自己所在团队的谦卑型领导、辱虐型领导进行评价;第二次调查(T2)被调查者对自己的心理安全感和知识隐藏行为进行评价,同时对自己所在团队的绩效氛围、掌握氛围进行评价。本研究共发放900名团队成员问卷,最终去掉未能完整填写两次问卷以及其他内容缺失的问卷,得到820位员工问卷(样本回收率91.11%)。其中,73.53%是男性,平均年龄30.64岁(SD = 6.67),77.80%拥有本科及以上学历。每个团队平均有5人(SD = 0.83)。样本信息详见表 1所示。

| 表 1 样本统计信息 |

问卷中核心变量的测量量表源于国内外文献中的成熟量表。所有核心概念均采用7级李克特量表进行测量,1—7分别标记为“完全不同意”—“完全同意”。

谦卑型领导:根据Owens et al.[27]问卷量表进行测量,共包括9个题项,例如:我的团队领导会勇于承认他们不知道的事情;我的团队领导会承认别人的知识和技能超过他自己等。Cronbach’s α为0.902。

辱虐型领导:根据Aryee et al.[53]的问卷量表进行测量,共包括10个题项。例如:我的团队领导会向别人发表对我的负面评论;我的团队领导会嘲笑我;我的团队领导在为别的事情气恼时会迁怒于我等。Cronbach’s α为0.954。

心理安全感:根据李宁和严进[54]的问卷量表进行测量。该量表整合了May et al.[55]的测量题项,共包括:我在工作中,总是小心翼翼;在我的工作环境中,总是有些人在我的背后搞鬼,让我在工作上的努力白费;我的工作环境充满了各种潜在的威胁等5个题项。其中一个题项因为因子载荷小于0.50被剔除。Cronbach’s α为0.881。

动机氛围:根据Nerstad et al.[21]的问卷量表对绩效氛围和掌握氛围进行测量。其中绩效氛围测量量表包括8个题项,例如:我所在的部门或工作小组,员工中有我的竞争对手;我所在的部门或工作小组,工作成就是通过与同事的工作成就相比较来测量等。掌握氛围的测量量表包括6个题项,例如:我所在的部门或工作小组,鼓励员工合作以及相互交流想法和观点;我所在的部门或工作小组,强调个人的学习和发展等。两者Cronbach’s α分别为0.931和0.902。

知识隐藏:根据Connelly et al.[44]的问卷量表进行测量,共包括12个题项,例如:当你询问同事知识时,他/她可能同意帮助,但是从没有真正打算帮助你;当你询问同事知识时,他/她可能同意帮助,但是所告知你的信息与你想要的不同。Cronbach’s α为0.965。

控制变量:在本研究的所有回归分析中,员工性别、年龄、学历以及团队规模作为控制变量被代入方程。主要的变量及测量情况如表 2所示。

| 表 2 变量测量 |

本研究以信度和效度作为指标判断测量工具的有效性。Cronbach’s α和联合信度(composite reliability, CR)用于评估各构念的信度。如表 3所示,各量表的Cronbach’s α值分别为0.902(谦卑型领导)、0.954(辱虐型领导)、0.931(绩效氛围)、0.902(掌握氛围)、0.965(知识隐藏)以及0.881(心理安全感),均超过了0.70阈值,说明各个量表的内部一致性较好。联合信度分别为0.924(谦卑型领导)、0.965(辱虐型领导)、0.944(绩效氛围)、0.936(掌握氛围)、0.971(知识隐藏)以及0.924(心理安全感),大于推荐标准0.7阈值。各个量表具有较好的信度。

| 表 3 信效度检验指标结果 |

本研究以平均变异方差萃取值(average variance extracted, AVE)和因子载荷(loading)为测量指标,用于判断各个量表的效度,包括聚合效度和区别效度。如表 3所示,各个构念的平均变异方差萃取值分别为0.579(谦卑型领导)、0.736(辱虐型领导)、0.678(绩效氛围)、0.712(掌握氛围)、0.740(知识隐藏)以及0.754(心理安全感),均大于0.50阈值;各个构念的因子载荷值都大于0.5阈值。结果说明各个量表的聚合效度较好。

为了检验各变量间的区别效度,本研究计算各个量表的AVE平方根。如表 3所示,各个构念的AVE平方根均大于所在列和行的相关系数,说明测量模型的区别效度较好。

(二) 验证性因子分析为进一步检验各变量的区分效度,本研究采用验证性因子(CFA)分析方法对各变量的区分效度进行验证,结果如表 4所示。相较于单因子模型(所有变量合并为一个因子)、双因子变量(谦卑型领导、辱虐型领导、知识隐藏、绩效氛围和掌握氛围合并为一个因子)、三因子变量(谦卑型领导、辱虐型领导、绩效氛围和掌握氛围合并为一个因子)、四因子变量(谦卑型领导和辱虐型领导合并为一个因子、绩效氛围和掌握氛围合并为一个因子)和五因子变量(谦卑型领导和辱虐型领导合并为一个因子),六因子变量具备最好的拟合效度,具体测量指标为:χ2=319.563,df = 137,CFI =0.990,TLI =0.988,RMSEA =0.040,SRMR=0.030,由此可以证明本研究具有合理的区分效度。

| 表 4 验证性因子分析结果 |

如表 5所示,谦卑型领导分别与员工心理安全感(r=0.177, p < 0.001)、知识隐藏行为(r=-0.190, p < 0.001)正相关和负相关,辱虐型领导分别与员工心理安全感(r=-0.361, p < 0.001)、知识隐藏行为(r=0.391, p < 0.001)负相关和正相关,员工心理安全感与其知识隐藏行为负相关(r=-0.653, p < 0.001)。结果与本研究的原始假设一致,并为原始假设提供了初步的支持。

| 表 5 描述性统计分析 |

表 6中模型4显示,谦卑型领导和辱虐型领导分别与员工知识隐藏行为负相关(β = -0.094, p<0.01) 和正相关(β = 0.359, p<0.001)。因此,假设1和假设2得到支持。模型2显示,谦卑型领导和辱虐型领导分别与员工心理安全感正相关(β = 0.083, p<0.05)和负相关(β = -0.337, p<0.001)。因此,假设3和假设4得到支持。模型6显示,员工心理安全感与其知识隐藏行为负相关(β = -0.653, p<0.001)。因此,假设5得到支持。由模型5可知,当员工心理安全感被代入回归方程,谦卑型领导(β = -0.045, ns)、辱虐型领导(β = 0.162, p<0.001)与知识隐藏行为的系数分别为不显著、显著但变小,而心理安全感与知识隐藏行为保持负相关(β = -0.586, p<0.001)。上述结果表明,心理安全感在领导风格(谦卑型领导、辱虐型领导)和知识隐藏行为的关系中起中介作用。因此,假设6和假设7得到支持。

| 表 6 心理安全感的中介作用 |

为了进一步验证心理安全感在领导风格和知识隐藏行为的关系中所发挥的中介作用,本研究采用偏差校正拔靴法。如表 7所示,心理安全感在谦卑型领导和知识隐藏行为关系中的中介作用是显著的(b=-0.227, 95% CI[-0.334, -0.127])。同理,心理安全感在辱虐型领导和知识隐藏行为关系中的中介作用是显著的(b=0.248, 95% CI[0.182, 0.315])。因此,假设6、假设7得到进一步支持。

| 表 7 谦卑型领导、辱虐型领导对知识隐藏的间接效应(心理安全感作为中介) |

为了检验假设8和假设9,本研究采用层次回归法分析。在检验调节的回归模型中,方差膨胀因子(VIF)均小于2,说明共线性问题对本研究的影响不大。本研究汇总了有关动机氛围(绩效氛围和掌握氛围)调节作用的回归结果,其中模型4显示,绩效氛围与心理安全感的交互项显著影响知识隐藏行为(β=-0.310, p<0.001),掌握氛围与心理安全感的交互项显著影响知识隐藏行为(β= 0.107, p<0.001)。限于篇幅,此处省略具体数据。假设8、假设9得到支持。

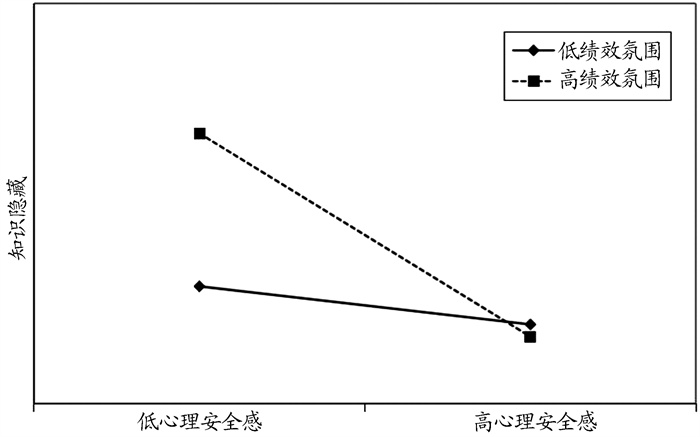

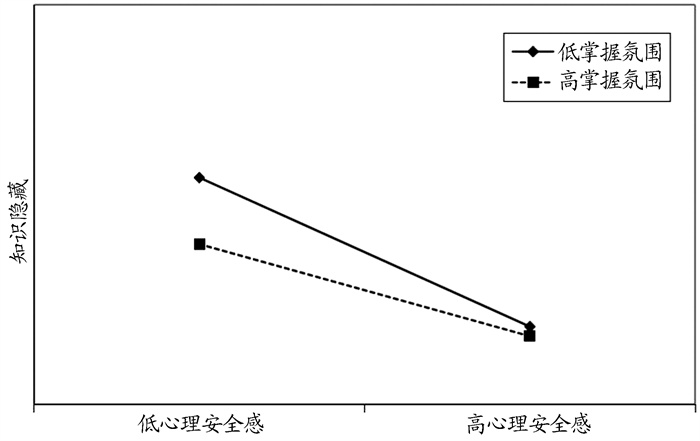

为了更为形象地展示动机氛围(绩效氛围和掌握氛围)的调节作用,本研究绘制图形进行说明。如图 1所示,相比于低绩效氛围(斜率=-0.253, p < 0.001),在高绩效氛围情况下(斜率=-0.738, p < 0.001),心理安全感对知识隐藏的负向作用更强。因此,假设5进一步被验证。如图 2所示,相比于高掌握氛围(斜率=-0.646, p < 0.001),在低掌握氛围情况下(斜率=-0.651, p < 0.001),心理安全感对知识隐藏的负向作用更强。

|

图 1 绩效氛围的调节作用示意图 |

|

图 2 掌握氛围的调节作用示意图 |

本研究基于6家科技型公司的820名员工的数据,探索不同类型领导风格与员工知识隐藏行为之间的关系以及内在影响机制。通过数据分析,得出如下结论:(1)谦卑型领导负向影响员工知识隐藏行为;(2)辱虐型领导正向影响员工知识隐藏行为;(3)谦卑型领导正向影响员工心理安全感;(4)辱虐型领导负向影响员工心理安全感;(5)员工心理安全感负向影响员工知识隐藏行为;(6)员工心理安全感在谦卑型领导和员工知识隐藏行为之间起中介作用;(7)员工心理安全感在辱虐型领导和员工知识隐藏行为之间起中介作用;(8)绩效氛围削弱员工心理安全感对知识隐藏行为的负向作用;(9)掌握氛围强化员工心理安全感对知识隐藏行为的负向作用。

(二) 学术讨论 1. 理论意义第一,本研究从领导力视角深化了对于员工知识隐藏行为诱因的认识。以往的研究普遍更关注于领导风格对员工积极知识管理行为的影响[28],却对领导风格与员工消极知识管理行为之间的关系缺乏充分的认识。因此,本研究引入领导风格作为知识隐藏的前因,有助于拓展对领导风格在员工知识管理领域的角色的认识。当前在知识隐藏领域,已经陆续有学者开始探究领导风格对于知识隐藏的诱发或者抑制作用,遗憾的是,这些学者仅从积极或者消极领导风格中选择其一展开研究,并认为辱虐型领导和伦理型领导风格虽然在概念上处于对立面,而在实践中可能不完全处于对立面[49]。因此,本研究引入积极领导风格(谦卑型领导)和消极领导风格(辱虐型领导)作为员工知识隐藏行为的前因变量,更全面地揭示了领导风格对于知识隐藏行为的影响。本研究通过路径系数分析比较辱虐型领导和谦卑型领导对于员工知识隐藏行为的效应,结果显示,对于员工知识隐藏行为的影响效果上,辱虐型领导的作用明显大于谦卑型领导的影响效果(t=221.626),进一步证实了消极偏见的存在[50]。

第二,本研究揭示心理安全感是解释领导风格与员工知识隐藏行为的关键中间机制。根据社会交换理论以及心理安全感的相关研究[13],谦卑型领导能够满足员工心理安全需求进而抑制知识隐藏行为的发生;反之,辱虐型领导破坏了员工在组织中的心理安全感,导致知识隐藏行为激增。这一研究深化了对于谦卑型领导和辱虐型领导如何影响员工知识隐藏行为的认识。此外,关注谦卑型领导与员工知识隐藏行为关系中介机制的研究较少[50],通过构建心理安全感的中介模型,本研究拓展了有关谦卑型领导与员工知识隐藏间内在机制的认识。

第三,本研究发现心理安全感对于知识隐藏行为的抑制作用取决于动机氛围,从情境视角为心理安全感和知识隐藏的关系构建了边界条件。具体而言,在高绩效氛围中,心理安全感对于知识隐藏的作用更强;在高掌握氛围中,心理安全感对于知识隐藏的作用反而更弱。目前,动机氛围在个体知识隐藏行为决策过程中的作用已受到国内外学者的关注,例如Men et al.(2020)证实了掌握氛围和心理安全感对知识隐藏存在交互作用[1]。而本研究除再次印证了此结论外,还引入了动机氛围的另一个维度(绩效氛围)作为调节变量。结果显示,在不同类型、不同水平的动机氛围中,心理安全感与知识隐藏关系强度存在差异,有助于全面揭示动机氛围在心理安全感和知识隐藏关系中的作用。

2. 实践意义首先,本文的结论证明了谦卑型领导负向影响员工知识隐藏行为,而辱虐型领导正向影响员工知识隐藏行为;同时,对于员工知识隐藏行为的影响效果上,辱虐型领导的作用明显大于谦卑型领导的影响效果。这说明在进行知识管理过程中,为了最大限度抑制知识隐藏行为,一方面需要选择诸如谦卑型等积极类型的领导风格,多展示谦卑型的特质,例如对观点持开放态度,愿意吸纳和听取他人意见等;同时,一定要杜绝将辱虐型风格的人安置在管理岗位上。

其次,本文的结论也证明了在社会交换视角下心理安全感的关键中间作用。因此,想要抑制知识隐藏行为,企业管理者也需要培养员工的心理安全感,让员工毫无顾忌地进行知识分享。

此外,本文还发现不同的动机氛围在心理安全感与知识隐藏行为之间发挥着不同的调节作用,尤其是高绩效氛围能最大程度地发挥心理安全感对知识隐藏行为的抑制作用。因此,在营造团队氛围时,可以适度采用鼓励竞争的方式,提升团队的绩效氛围,进而最大限度地抑制知识隐藏行为。

3. 研究局限与未来展望本研究仍存在一些局限,未来研究仍有较大空间。(1)本研究用到的核心变量测量均为单一测量来源,都由员工填写,很容易带来共同方法偏误问题。未来研究可尝试同时从员工、同事和领导等不同来源进行数据收集,最大限度地避免类似共同方法偏误问题出现。(2)尽管本研究在设计上属于两阶段纵向追踪研究,未来仍可以进一步优化。考虑到本文考察了心理安全感的中介作用,更加合理的做法应该是在不同的时间节点分别收集自变量、中介变量和因变量。例如,可以在时间节点1(T1)收集自变量辱虐型领导和谦卑型领导的数据,在时间节点2(T2)单独收集中介变量心理安全感的数据,在时间节点3(T3)对因变量知识隐藏行为进行测量。这样进行研究设计的好处是能够了解整个知识管理过程,比目前的两阶段纵向追踪研究更容易做因果推断。(3)本研究是在特定情境下(即科技型组织)进行的。毋庸置疑,知识管理在科技型组织体现得尤为明显,本研究的样本选择有助于研究这一主题。尽管如此,样本选取的一个弊端就是没有考虑到其他行业潜在的知识隐藏问题,研究结论可能无法直接复制或推广到其他研究情境中,比如非科技型企业。因此,未来的研究可以收集各行各业的数据,以提高样本的代表性和研究结论的外部有效性。

| [1] |

MEN C H, FONG P S W, HUO W W, et al. Ethical leadership and knowledge hiding: A moderated mediation model of psychological safety and mastery climate[J]. Journal of Business Ethics, 2020, 166(3): 461-472. DOI:10.1007/s10551-018-4027-7 |

| [2] |

The weekly web poll[N]. The Globe and Mail, 2006-04-11.

|

| [3] |

PENG H. Why and when do people hide knowledge?[J]. Journal of Knowledge Management, 2013(3): 398-415. |

| [4] |

BABCOCK P. Shedding light on knowledge management[J]. HR Magazine, 2004, 49(5): 46-51. |

| [5] |

CROPANZANO R, MITCHELL M S. Social exchange theory: An interdisciplinary review[J]. Journal of Management, 2005, 31(6): 874-900. DOI:10.1177/0149206305279602 |

| [6] |

KIM S L, KIM M, YUN S. Knowledge sharing, abusive supervision, and support: A social exchange perspective[J]. Group & Organization Management, 2015, 40(5): 599-624. |

| [7] |

凌文辁, 李锐, 聂婧, 等. 中国组织情境下上司—下属社会交换的互惠机制研究: 基于对价理论的视角[J]. 管理世界, 2019(5): 134-148, 199-200. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.05.011 |

| [8] |

PRADHAN S, SRIVASTAVA A, MISHRA D K. Abusive supervision and knowledge hiding: The mediating role of psychological contract violation and supervisor directed aggression[J]. Journal of Knowledge Management, 2020, 24(2): 216-234. DOI:10.1108/JKM-05-2019-0248 |

| [9] |

芦青, 宋继文, 夏长虹. 道德领导的影响过程分析: 一个社会交换的视角[J]. 管理学报, 2011(12): 1802-1812. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2011.12.009 |

| [10] |

高天茹, 贺爱忠. 职场排斥对知识隐藏的影响机理研究: 一个被调节的链式中介模型[J]. 南开管理评论, 2019(3): 15-27. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2019.03.003 |

| [11] |

KOAY K Y, LIM P K. Ethical leadership and knowledge hiding: Testing the mediating and moderating mechanisms[J]. Journal of Knowledge Management, 2022, 26(3): 574-591. DOI:10.1108/JKM-02-2021-0091 |

| [12] |

OUBRICH M, HAKMAOUI A, BENHAYOUN L, et al. Impacts of leadership style, organizational design and HRM practices on knowledge hiding: The indirect roles of organizational justice and competitive work environment[J]. Journal of Business Research, 2021, 137: 488-499. DOI:10.1016/j.jbusres.2021.08.045 |

| [13] |

HUANG Y H, LEE J, MCFADDEN A C, et al. Beyond safety outcomes: An investigation of the impact of safety climate on job satisfaction, employee engagement and turnover using social exchange theory as the theoretical framework[J]. Applied Ergonomics, 2016, 55: 248-257. DOI:10.1016/j.apergo.2015.10.007 |

| [14] |

DEJOY D M, SCHAFFER B S, WILSON M G, et al. Creating safer workplaces: Assessing the determinants and role of safety climate[J]. Journal of Safety Research, 2004, 35(1): 81-90. DOI:10.1016/j.jsr.2003.09.018 |

| [15] |

HU J, ERDOGAN B, JIANG K F, et al. Leader humility and team creativity: the role of team information sharing, psychological safety, and power distance[J]. The Journal of Applied Psychology, 2018, 103(3): 313-323. DOI:10.1037/apl0000277 |

| [16] |

JAVED B, NAQVI S M M R, KHAN A K, et al. Impact of inclusive leadership on innovative work behavior: The role of psychological safety[J]. Journal of Management & Organization, 2019, 25(1): 117-136. |

| [17] |

段锦云. 家长式领导对员工建言行为的影响: 心理安全感的中介机制[J]. 管理评论, 2012(10): 109-116, 142. |

| [18] |

YIN J L, MA Z Z, YU H Y, et al. Transformational leadership and employee knowledge sharing: Explore the mediating roles of psychological safety and team efficacy[J]. Journal of Knowledge Management, 2019, 24(2): 150-171. |

| [19] |

孙建群, 段锦云, 田晓明. 组织中员工的自愿性工作行为[J]. 心理科学进展, 2012(4): 561-574. |

| [20] |

ERNE M, NERSTAD C, DYSVIK A, et al. What goes around comes around: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(1): 172-192. DOI:10.5465/amj.2012.0122 |

| [21] |

NERSTAD C G L, ROBERTS G C, RICHARDSEN A M. Achieving success at work: Development and validation of the Motivational Climate at Work Questionnaire (MCWQ)[J]. Journal of Applied Social Psychology, 2013, 43(11): 2231-2250. DOI:10.1111/jasp.12174 |

| [22] |

GOK K, SUMANTH J J, BOMMER W H, et al. You may not reap what you sow: How employees' moral awareness minimizes ethical leadership's positive impact on workplace deviance[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 146(2): 257-277. DOI:10.1007/s10551-017-3655-7 |

| [23] |

张亚军, 张金隆, 张军伟, 等. 谦卑型领导与员工抑制性建言的关系研究[J]. 管理评论, 2017(5): 110-119. |

| [24] |

MORRIS J A, BROTHERIDGE C M, URBANSKI J C. Bringing humility to leadership: Antecedents and consequences of leader humility[J]. Human Relations, 2005, 58(10): 1323-1350. DOI:10.1177/0018726705059929 |

| [25] |

LIN X S, CHEN Z X, TSE H H M, et al. Why and when employees like to speak up more under humble leaders? The roles of personal sense of power and power distance[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 158(4): 937-950. DOI:10.1007/s10551-017-3704-2 |

| [26] |

CARNEVALE J B, HUANG L, PATERSON T. LMX-differentiation strengthens the prosocial consequences of leader humility: An identification and social exchange perspective[J]. Journal of Business Research, 2019, 96: 287-296. DOI:10.1016/j.jbusres.2018.11.048 |

| [27] |

OWENS B P, JOHNSON M D, MITCHELL T R. Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership[J]. Organization Science, 2013, 24(5): 1517-1538. DOI:10.1287/orsc.1120.0795 |

| [28] |

刘圣明, 陈力凡, 王思迈. 满招损, 谦受益: 团队沟通视角下谦卑型领导行为对团队创造力的影响[J]. 心理学报, 2018(10): 1159-1168. |

| [29] |

NEMBHARD I M, EDMONDSON A C. Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams[J]. Journal of Organizational Behavior, 2006, 27(7): 941-966. DOI:10.1002/job.413 |

| [30] |

NIELSEN M B, EID J, MEARNS K, et al. Authentic leadership and its relationship with risk perception and safety climate[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2013, 34(4): 308-325. |

| [31] |

曲如杰, 王林, 尚洁, 等. 辱虐型领导与员工创新: 员工自我概念的作用[J]. 管理评论, 2015(8): 90-101. |

| [32] |

TEPPER B J. Consequences of abusive supervision[J]. Academy of Management Journal, 2000, 43(2): 178-190. |

| [33] |

HOOBLER J M, BRASS D J. Abusive supervision and family undermining as displaced aggression[J]. The Journal of Applied Psychology, 2006, 91(5): 1125-1133. DOI:10.1037/0021-9010.91.5.1125 |

| [34] |

席猛, 许勤, 仲为国, 等. 辱虐管理对下属沉默行为的影响: 一个跨层次多特征的调节模型[J]. 南开管理评论, 2015(3): 132-140, 150. DOI:10.3969/j.issn.1008-3448.2015.03.014 |

| [35] |

TEPPER B J, CARR J C, BREAUX D M, et al. Abusive supervision, intentions to quit, and employees' workplace deviance: A power/dependence analysis[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009, 109(2): 156-167. DOI:10.1016/j.obhdp.2009.03.004 |

| [36] |

MITCHELL M S, AMBROSE M L. Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs[J]. The Journal of Applied Psychology, 2007, 92(4): 1159-1168. DOI:10.1037/0021-9010.92.4.1159 |

| [37] |

GHANI U, TEO T, LI Y, et al. Tit for tat: Abusive supervision and knowledge hiding—The role of psychological contract breach and psychological ownership[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(4): 1240-1255. DOI:10.3390/ijerph17041240 |

| [38] |

LU J T, ZHANG Z, JIA M. Does servant leadership affect employees' emotional labor? A social information-processing perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(2): 507-518. DOI:10.1007/s10551-018-3816-3 |

| [39] |

HARVEY P, STONER J, HOCHWARTER W, et al. Coping with abusive supervision: The neutralizing effects of ingratiation and positive affect on negative employee outcomes[J]. The Leadership Quarterly, 2007, 18(3): 264-280. DOI:10.1016/j.leaqua.2007.03.008 |

| [40] |

ZHANG H P, KWAN H K, ZHANG X M, et al. High core self-evaluators maintain creativity[J]. Journal of Management, 2014, 40(4): 1151-1174. DOI:10.1177/0149206312460681 |

| [41] |

吴隆增, 刘军, 刘刚. 辱虐管理与员工表现: 传统性与信任的作用[J]. 心理学报, 2009(6): 510-518. |

| [42] |

卿涛, 凌玲, 闫燕. 团队领导行为与团队心理安全: 以信任为中介变量的研究[J]. 心理科学, 2012(1): 208-212. |

| [43] |

KAHN W A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work[J]. Academy of Management Journal, 1990, 33(4): 692-724. |

| [44] |

CONNELLY C E, ZWEIG D, WEBSTER J, et al. Knowledge hiding in organizations[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(1): 64-88. DOI:10.1002/job.737 |

| [45] |

EHRHART M G. Leadership and procedural justice climate as antecedents of unit-level organizational citizenship behavior[J]. Personnel Psychology, 2004, 57(1): 61-94. DOI:10.1111/j.1744-6570.2004.tb02484.x |

| [46] |

曹科岩. 团队心理安全感对成员创新行为影响的跨层次研究: 知识分享的中介作用[J]. 心理科学, 2015(4): 966-972. |

| [47] |

吴维库, 王未, 刘军, 等. 辱虐管理、心理安全感知与员工建言[J]. 管理学报, 2012(1): 57-63. DOI:10.3969/j.issn.1672-884X.2012.01.011 |

| [48] |

SCHULTE M, OSTROFF C, SHMULYIAN S, et al. Organizational climate configurations: Relationships to collective attitudes, customer satisfaction, and financial performance[J]. The Journal of Applied Psychology, 2009, 94(3): 618-634. DOI:10.1037/a0014365 |

| [49] |

李浩, 吕鸾鸾. 防御定向、动机氛围对企业中知识隐藏的影响[J]. 科研管理, 2019(4): 245-255. |

| [50] |

王成军, 谢婉赢. 组织动机氛围对员工知识隐藏行为的影响[J]. 科技进步与对策, 2021(21): 101-107. DOI:10.6049/kjjbydc.2020090547 |

| [51] |

COLLINS R L. For better or worse: The impact of upward social comparison on self-evaluations[J]. Psychological Bulletin, 1996, 119(1): 51-69. DOI:10.1037/0033-2909.119.1.51 |

| [52] |

POORTVLIET P M, GIEBELS E. Self-improvement and cooperation: How exchange relationships promote mastery-approach driven individuals' job outcomes[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2012, 21(3): 392-425. DOI:10.1080/1359432X.2011.555080 |

| [53] |

ARYEE S, SUN L Y, CHEN Z X G, et al. Abusive supervision and contextual performance: The mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure[J]. Management and Organization Review, 2008, 4(3): 393-411. DOI:10.1111/j.1740-8784.2008.00118.x |

| [54] |

李宁, 严进. 组织信任氛围对任务绩效的作用途径[J]. 心理学报, 2007(6): 1111-1121. |

| [55] |

MAY D R, GILSON R L, HARTER L M. The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work[J]. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 2004, 77(1): 11-37. DOI:10.1348/096317904322915892 |

2022, Vol. 28

2022, Vol. 28