近年来,在养老保险①、对冲基金和指数投资基金等金融机构投资者追捧下,金融资本加速涌入商品期货市场,呈现出“大宗商品金融化”现象[1-2]。对此,许多研究证实了商品价格受大宗商品金融化影响而产生扭曲[3-5]。特别是2020年4月的美国原油期货价格暴跌至负值现象,虽然在新冠疫情背景下,存在全球经济停摆导致预期需求不佳的基本面因素②,但金融交易者的过度参与被认为是出现违背价格理论的荒诞现象的原因之一。大宗商品期货市场的负油价在短期内得以修复,而在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,中国金融市场如何面对大宗商品金融化现象,又应如何避免过度投机、防范金融市场风险、维护金融市场稳定运行成为值得深入探讨的问题。

① 美国养老保险主要由联邦社保基金、雇主发起式养老计划和个人养老账户三大支柱构成。除联邦社保基金仅限定投资特殊国债外,雇主发起式及个人养老账户均可投资公募基金。根据2018年美国养老金管理机构年报,前30大养老金管理机构中有25家机构直接使用了包含掉期、远期合约、商品期货、期权在内的金融衍生工具。中国养老保险基金尚未进入商品期货市场,但中国证券监督管理委员会副主席方星海于2020年8月22日在2020青岛·中国财富论坛上表示:“未来将与有关部门一同努力,进一步推动国内银行、证券、保险、公募基金、养老保险等机构投资者规范利用商品期货市场进行资产配置。”

② 指对大宗商品供给需求状况及其外围影响因素,一般是影响大宗商品价格变动的长期因素;与之相对的“技术面因素”则是由大宗商品价格变化的技术指标、走势形态以及k线组合等信息组成的分析方式,一般用于短期价格分析预测。

金融化现象常被解释为机构投资者进行金融投机的结果,不少国外学者研究了大宗商品金融化对大宗商品价格或回报率的影响。其中不乏基本面派:Biiyüksahin和Harris[6]、Irwin和Sanders[7]和Fattouh等[8]用各自方法分析得出2004—2008年大宗商品价格周期波动背后最有可能是基本面而非投机行为导致的结论。另一些研究则通过大宗商品市场风险溢价来观察金融化的影响。一方面,Hong和Yogo认为影响商品回报率的关键因素是商品期货未平仓头寸的数量增长而非结构差异[9]。也有研究认为交易参与者至关重要,因为大宗商品生产者的风险偏好[10],或者商品指数交易者的涌入对商品期货移仓换月时带来风险溢价[11],均在2007—2008年的原油牛市中扮演重要角色。另一方面,商品类资产与传统金融资产间的价格相关性自大宗商品金融化以来不断攀升,弱化了其分散金融市场风险的能力。Silvennoinen和Thorp认为大宗商品与传统金融市场的融合源于投资者对大宗商品的投资热情[12]。Girardi[13]和A?t-Youcef[14]均认为金融化增强了大宗农产品与股票市场之间的相关性。Büyü?kahin和Robe研究发现,商品期货与股票市场行情趋同的原因之一是对冲基金的跨市交易行为[15]。Yang等发现中国大宗商品市场,特别是能源期货市场存在金融化现象,并且在大宗商品和股市整合的金融市场中起主导作用[4]。

金融市场稳定是指金融市场能够良好运行,具备有效抵御各类冲击,特别是系统性风险冲击的一种状态。文献中度量金融市场稳定性的方法主要有综合化指标体系法、系统性风险传染性计量方法和金融压力测度法三大类[16]。Goodhart和Hofmann基于货币状况指数构建了金融状态指数[17],随后巴曙松和韩明睿运用新方法丰富了金融稳定状态指数所包含的信息[18]。结合金融化现象,Ordu-Akkaya和Soytas指出包括利率、货币政策在内的因素是增加金融市场间波动溢出效应的重要原因[19]。因此,本文考虑大宗商品市场对货币政策和商品价格的敏感性,借鉴封思贤等[16]、方先明等[20]、孙攀峰[21]的测度方法,采用综合化指标体系法构建包含经济增长、货币因素、股市收益率等方面的金融市场稳定性指标,用于量化金融市场在不同冲击下的稳定性状态。现有文献更多研究大宗商品金融化对大宗商品价格以及市场间关联性的影响,鲜有文献探讨大宗商品金融化在影响金融市场稳定性方面的重要作用。Nguyen等研究证实21世纪以来的头十年内,大宗商品金融化程度明显增强[5]。从直观上看,大宗商品金融化会对金融市场稳定性产生负面冲击,但Boyd等研究发现,虽然理论上大宗商品金融化会破坏商品市场稳定性,而文献中缺乏证据,也没有证据表明投机者在很大程度上为市场提供流动性;另外,大宗商品指数交易导致价格扭曲的担忧也缺少数据支撑[22]。

诸多文献表明,中国商品市场受国际大宗商品市场的影响日益显著[23-24]。中国金融市场当前面临逆全球化、贸易战以及新冠肺炎疫情等外部经济环境不确定性,在金融开放过程中形成与“双循环”新发展格局相耦合的更具竞争力的金融体系,平衡好效率和安全是重中之重[25]。全球金融市场对中国金融市场的影响力势必在中国金融市场扩大对外开放的过程中逐渐趋强。“双循环”新发展格局中以国内循环为主体的战略要求并非隔绝全球市场与国内市场的关联性,而是构建国内国际相互促进且平衡稳健的金融市场。特别是尚处发展阶段的中国大宗商品期货市场,已成为美国金融因素影响国内大宗商品定价的重要渠道[3]。新冠疫情爆发后,徐枫等提出全球金融市场不确定性正加速向国内传导,大宗商品期货市场成为防范海外疫情升级输入金融风险的重要渠道之一[26]。中国原油期货价格变化受美国原油期货价格暴跌影响波动加剧,股指期货、股市和外汇市场出现大幅异动,疫情冲击下的大宗商品期货市场与金融市场稳定性之间联系更加紧密。同时,在“双循环”新发展格局下中国金融市场对外开放有序推进,包括原油、铁矿石、PTA③和20号胶在内的多个国内期货品种已对外开放。如何在大宗商品金融化程度不断加深与境外资本影响力逐步提升的环境中维持“双循环”新发展格局下的金融市场稳定性成为金融监管者必须面对的问题。

③ PTA是精对苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid)的英文缩写,是重要的大宗有机原料之一。PTA期货是以苯二甲酸作为标的物、在郑州商品期货交易所上市的期货品种。

大宗商品市场价格稳定作为金融市场稳定的一个方面,是否以及如何受到大宗商品金融化影响?金融市场稳定性的长短期变化是否均由大宗商品金融化主导?不同市场环境下的大宗商品金融化对金融市场稳定性的影响又表现出怎样的差异?探讨这些问题有助于明晰大宗商品金融化现象背后的形成原因,厘清其对金融市场的实际影响,具有防范金融市场风险、维持经济稳定运行的重要意义。

以往文献大多从价格波动、政策效应和金融市场间关联性等角度来研究金融市场稳定性,而缺乏基于大宗商品金融化的研究视角。本文则更注重考察在不同商品类别和市场波动环境下的大宗商品金融化影响的异质性,发现金融市场稳定性与大宗商品金融化之间的非线性关系。本文选取具有全球影响力的美国金融市场与中国金融市场作为研究对象。基于Basak和Pavlova[27]的大宗商品金融化模型,从大宗商品金融化角度进行理论拓展,融入通过因子分析得出的金融市场稳定性指标,基于结构向量自回归(SVAR)模型,实证分析21世纪以来中美两国市场大宗商品金融化对金融市场稳定性的影响。在协整检验的基础上,用误差修正模型(ECM)和门限误差修正模型(TECM)验证大宗商品供需、价格和金融化程度对金融市场稳定性的长短期及不同市场环境下的影响力。实证结果为中国应对大宗商品金融化并维护金融市场稳定性提供启示。

一、理论分析与研究假设 (一) 理论机理“双循环”新发展格局下的中国金融市场面临诸多不确定性因素,其中大宗商品金融化现象尤为值得重视。“双循环”新发展格局下金融市场具有以下特征:一是充分利用国内国际两个市场两种资源优势,推动中国金融市场高质量发展。国外市场以往的经验教训值得引以为鉴。二是金融化现象可能改变金融市场环境,波动率高低成为中国金融市场稳定性的影响因素之一。三是在“以国内大循环为主体”的新格局下,中国金融市场政策制定者不仅需要推进国内金融市场积极稳健发展,还需兼具“国内国际双循环相互促进”的战略眼光。监管政策需规范金融开放下的国内外投资者行为,避免过度金融化现象可能带来的金融市场稳定性威胁。

当前中国金融改革发展的关键在于如何提升金融供给经济“双循环”的配置效率,同时构建与“双循环”新发展格局相适应的现代金融体系[28]。在全球贸易格局发生深刻变化的当下,全球产业链重构是大势所趋。一方面,原有产业生态正不断变化,催生全球大宗商品交易新的不确定性,对实体企业带来新挑战。另一方面,中国大宗商品市场加速国际化进程,面临着国际市场波动风险,对相应的风险控制意识和风险管理工具需求迫切。在金融要素市场化配置中,需要做大做强国内国际“双循环”互促发展的市场交集。采取多维政策举措协调推进金融全面开放,加快形成要素市场化配置、国内国际“双循环”相互促进和竞争有序统一的大市场[29]。大宗商品期货市场作为金融要素市场的重要组成部分,不仅通过市场化的商品价格传递包括政策导向、产业链供给和消费端需求等市场信息,还为实体企业提供风险对冲的渠道。随着大宗商品金融化现象的出现,诸如金融市场改革与稳定、开放的优先与平衡、投资与投机关系等问题逐步显现。金融开放后的外资进入存在短期加剧大宗商品金融化的可能性,而长期的金融市场稳定性还需综合考虑包括商品供需和价格等多重因素。在政策传导方面,大宗商品金融化使得货币政策效果更集中在存量库存形成的泡沫而非实体经济,从而加剧物价波动,最终弱化货币政策效果[30]。

理论上,金融市场发展依赖于金融市场能够承受外生冲击和风险的能力,即金融市场稳定性。在“双循环”新发展格局下重新审视金融市场稳定性,不仅需要考虑金融开放带来的国际金融市场冲击,还要重视大宗商品金融化现象通过增强大宗商品市场与股票市场关联性来传导价格波动溢出效应的影响机制[14]。2018年6月,上市仅三个月的上海原油期货成交量已进入全球前三,仅次于纽约和伦敦市场。目前,中国是大豆、棕榈油、铁矿石、铜、原油等众多大宗商品的主要进口国和重要消费市场,中国大宗商品期货市场的影响力也与日俱增。同时,中国的大宗商品金融化程度在商品期货市场快速发展和金融开放进程持续推进的过程中逐步提升。尽管如此,美国在金融市场规模和影响力上依然居首位。从大宗商品金融化程度来看,美国市场大宗商品价格中除受基本面因素影响外,有11%~17%源于大宗商品金融化现象[27]。通过跨境资本流动,大宗商品金融化现象可能在中国“双循环”新发展格局下体现与美国相似特征并影响金融市场稳定性。因此,在综合考量金融市场全球影响力、大宗商品期货市场定价能力与大宗商品金融化程度等因素的情况下,为分析开放市场下大宗商品金融化对金融市场稳定性的影响,以美国和中国市场数据进行实证检验有助于为“双循环”新发展格局下的中国市场政策制定提供参考。

(二) 模型与研究假设Basak和Pavlova从理论上论证了金融化对大宗商品的影响,主要表现在金融化冲击将通过期货向现货传导,导致大宗商品均衡状态价格上涨、波动率上升和商品间的相关性增强[27]。本文先梳理Basak和Pavlova的理论模型(以下简称BP模型)的逻辑脉络和基本内容,在引入金融稳定性指标后优化模型结构,推导出适应“双循环”新发展格局的模型假设。在BP模型的基础上,本文融入金融市场稳定性指标V,金融市场稳定性受大宗商品期货市场、股票市场和债券市场共同影响,分别体现在大宗商品价格收益率、股市收益率和利率的稳定性上,满足函数关系Vt=v(fkt, St, rt),其中函数v的形式由金融市场稳定性指标测度方法决定,且在t∈(0,T)上连续可导。此外,“双循环”新发展格局下的金融市场稳定性区分为高低波动率两个市场状态,能观察到金融化现象加剧后的金融市场稳定性变动新特征。

BP模型建立在一个纯交换的多商品多资产经济体中,商品期货价格随以下三种冲击而波动:(1)商品供给冲击;(2)商品需求冲击;(3)机构投资者管理资产的内生变动冲击。前两者在传统经济理论中已被广泛讨论,而第三个风险正是受商品市场金融化影响产生的。BP模型可以从理论上厘清这三种因素对商品价格的冲击及其动态效应。假设ω=(ω0,ω1,…,ωK)T为K+1维标准布朗运动。模型中所有最终消费发生在到期日T,但期货市场的交易可以在到期日前任意时刻t发生,即t∈[0,T]。在商品市场,总共有K个商品,T时刻商品k的供应量为DkT,满足:

| dDkt=Dkt[μkdt+σk dωkt] | (1) |

其中μk和σk为大于零的常数。pkt为商品k在t时刻的价格,商品0则表示经济体中除了以上K种商品外的一般商品,它的供应量满足:

| dDt=Dt[μdt+σdω0t] | (2) |

其中μ和σ为大于零的常数。为简化模型,商品供应量之间互不相关。

在金融市场,对K种商品分别有对应的K个期货合约,到期日为T,合约到期价格为pkT。每个合约都在到期前以期货价格fkt结算且期间无新增供应变化,满足以下方程:

| dfkt=fkt[μfktdt+σfkt dωt] | (3) |

其中μfkt和σfkt分别为均衡条件下的内生变量。模型中还对指数商品和非指数商品进行区分:商品指数包含前L(L≤K)个商品价格的几何加权平均数。

| It=L∏i=1f1/Lit | (4) |

另外,投资者还能投资于股票市场和无风险债券市场。股票价格代表经济体在T时刻的总产出:

| dSt=St[μStdt+σStdωt] | (5) |

其中μSt和σSt为由均衡条件内生决定的正常数。不失一般性,债券的无风险收益率r在此设为零。

模型中的资产现金流遵从传统定价理论,整个模型按单树模型处理。BP模型中的投资者被分为一般投资者Ν和机构投资者Ι。两者的投资组合对数偏好分别为是uN(WNT)=logWNT和uN(WIT)=(a+bIT)log(WNT)。其中IT为商品指数。终期财富被定义为所有商品消费量的加总,即

| dWnt=WntK∑k=1φnkt[μfktdt+σfktdωt]+WntφnSt[μStdt+σStdωt] | (6) |

BP模型的均衡条件为:(1)机构和一般投资者均选择他们的最优组合;(2)股票期货和债券市场在T时刻出清。若以Mt, T分别代表随机折现因子,则有fkt=Et[Mt, TpkT]。至此,可以得出含机构投资者的模型在到期日均衡条件下,满足以下方程组:

| {pkT=αkα0DTDkT;pkT=ˉpkTIT=DTα0∏Li=1(αiDiT)1/L;IT=ˉITST=DTK∑k=0αkα0;ST=ˉSTVt=g(fkt,St,rt);Vt=ˉVtM0, T=ˉM0, T(1+bλ(IT−E[IT])a+bE[IT]);ˉM0, T=e(μ−σ2)TD0DT | (7) |

其中E[IT]为到期日指数的期望值,带横杠的变量为该变量在不含机构投资者的模型中均衡条件下的取值。该均衡条件表明:商品k的价格会随其供给DkT增加而降低,因为供给DkT的增加会让商品k变得相对富足,因此其价格下降。类似地,普通商品的供给DT增加有相反的效果。因为现在商品k相对于普通商品来说显得更稀有了,符合传统的供给端效应。这一规律在商品市场中和多商品模型中均得到很好的印证。αk的正向变动代表商品k的需求增加,会导致商品k的价格上升。

由商品指数的定义式可知,商品指数的终值继承单个商品价格的性质。具体而言,在任一指数内商品i的供给DiT增加(下降)时,商品指数会下降(增加)。当一般商品的供给DT上升时,商品指数会上涨。Tang和Xiong证明,2004年以来的商品金融化不仅影响了指数商品期货价格、波动率和相关性,也影响了非指数商品期货价格、波动率和相关性[2]。BP模型能够阐明从指数商品到非指数商品的这些重要溢出效应。

BP模型得到以下结论,在包含机构投资者的模型中,均衡条件下的期货价格为:

| fkt=ˉfkta+b(1−λ)D0∏Li=1(gi(0)/Di0)1/L+bλe1{k⩽L}σ2k(T−t)/LDt∏Li=1(gi(t)/Dit)1/La+b(1−λ)D0∏Li=1(gi(0)/Di0)1/L+bλeσ2(T−1)Dt∏Li=1(gi(t)/Dit)1/L | (8) |

其中在不含机构投资者的模型中的均衡价格和商品数量fkt和gi(t)分别是

| ˉfkt=αkα0e(μ−μk−σ2+σ2k)(T−t)DtDkt,gi(t)=αiα0e(μ−μi+(1/L+1)σ2i/2)(T−t) | (9) |

均衡状态的期货价格高于不含机构投资者的经济体的均衡期货价格,即fkt>fkt,k=1, …, K。

指数商品期货价格涨幅高于非指数商品期货价格,即Dit=Dkt, ∀t, αi=αk, i≤L, L<k≤K。

同时给出的推论包含:相比不含机构投资者的模型而言,在引入机构投资者后,(1)大宗商品期货均衡价格出现上涨;(2)大宗商品期货价格对总产出的敏感性变高,且大宗商品指数的敏感性提高更多;(3)包含在大宗商品指数内的大宗商品价格与大宗商品指数外的大宗商品供应冲击或需求冲击无关;(4)金融市场稳定性的变化还取决于大宗商品价格和供需情况。

原BP模型在讨论均衡状态变量关系时并未区分时间期限,模型在外生冲击下达到均衡状态的长短期变化值得进一步研究。因此,本文在融入金融市场稳定性后,结合文献资料与对金融市场的实际观察,引入大宗商品金融化指标fin来度量金融化程度④,提出以下三个假设。

④ BP模型中简化为哑变量,包含机构投资者时取值为1,否则为0,后文将给出本文大宗商品金融化指标fin的构建方法;不失一般性,债券市场无风险收益率为零。

假设1:从长期看,金融市场稳定性由大宗商品价格主导,大宗商品金融化的中长期影响较弱,即VT=v(fkT, DT, ST, finT),其中

在长期均衡状态下,模型外生冲击引起的金融市场稳定性变化随均衡过程逐步衰减直至均衡状态达到均衡值。在影响金融市场稳定性的两个主要自变量大宗商品金融化和大宗商品价格中,后者充分体现引入机构投资者带来的均衡价格上涨(前文推论1)后将这种长期变化传导给金融市场,从而成为主导金融市场稳定性的首要因素。而由于外生冲击的时效性和不可持续,大宗商品金融化对金融市场稳定性的中长期作用有限。反映在函数表达式中则是到期日T时刻,金融市场稳定性对大宗商品价格的偏导数大于其对大宗商品金融化的偏导数。

假设2:在短期内,金融市场稳定性由大宗商品金融化程度主导,大宗商品供给需求和价格波动产生的影响较弱,即Vt=v(fkt, Dt, St, fint),其中

若在t时刻发生短期外生冲击,机构投资者的短期行为(如金融投机)将加剧大宗商品金融化。虽然大宗商品价格、供需和股价也会在同时期出现波动,但价格变化仍源自市场参与者,特别是机构投资者的交易行为。另外,作为实体经济中相对滞后的商品供需情况,面对冲击所作出的短期调整速度和幅度均有限。因此,短期内的金融市场稳定性对大宗商品金融化程度的偏导数应分别大于其对大宗商品供给、需求和价格的偏导数。

假设3:相对于金融市场低波动环境,在高波动环境下的大宗商品金融化对金融市场稳定性的短期影响力更强,即Vt=v(fkt, Dt, St, fint),当σfkt1>σfkt2时,

不同时期的金融市场环境存在波动性差异。在“双循环”新发展格局下的金融市场环境受金融化冲击市场波动率会呈现显著差异,从而影响模型均衡状态。高波动环境中的大宗商品价格相较于低波动环境,变化幅度更大。因此,相同程度大宗商品金融化冲击导致的大宗商品价格波动幅度在高波动环境中更大,从而引起金融市场稳定性出现相似变动特征。对于如何区分金融市场高低波动环境,可以参考大宗商品市场或者股票市场价格波动率。考虑到金融危机和新冠疫情这类外生冲击的偶发性,本文进一步推测,大宗商品金融化对金融市场稳定性的短期影响在不同金融市场波动率环境下存在非线性关系。

二、计量模型与实证结果本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型、误差修正(ECM)模型和门限误差修正模型(TECM),基于2000—2020年一季度美国金融市场和2010—2019年四季度中国金融市场样本⑤展开进一步分析论证。误差修正模型用以反映金融市场稳定性与大宗商品金融化、供需、价格之间长期均衡关系;门限误差修正模型检验大宗商品金融化与金融市场稳定性之间的非线性关系,最终给出大宗商品金融化冲击在不同金融市场波动环境下的差异性。通过上述模型实证的逻辑推进,从多个维度揭示出大宗商品金融化现象对金融市场稳定性的影响。

⑤ 样本时间差别主要是基于两国商品金融化现象出现的先后顺序、大宗商品期货市场发展程度和数据可得性。

(一) 变量选取及指标构建 1. 金融化指标构建参照Büyüşkahin和Robe[15]、Alquist和Gervais[31]和Bruno等[32]学者做法,采用由Working[33]提出的“speculativeT-index”作为美国市场金融化程度的代理变量,其计算公式如下:

| fini,t={1+NCSi,tCLi,t+CSi,t, 当 CSi,t⩾CLi,t1+NCLi,tCLi,t+CSi,t, 当 CSi,t<CLi,t | (10) |

其中NCSi, t、NCLi, t、CSi, t、CLi, t分别为商品i在t时刻的期货非商业空头持仓量、非商业多头持仓量、商业空头持仓量和商业多头持仓量。包含多种商品的商品指数金融化程度fint由各商品金融化程度取加权平均数得到。由于缺少类似美国含有投资者类别识别的持仓数据,参照Lucia和Pardo[34]、陈海强和张传海[35]等的做法,选取投机度指标作为中国市场金融化程度的代理变量,即fini, t=VOLi, t/OPIi, t。其中,VOLi, t和OPIi, t分别为商品i在t时刻的成交量和持仓量。相对高频的金融化指标(美国市场为周频,中国市场为日频)通过计算季度均值转化为相对低频的季度数据。

关于商品指数,本文在美国市场选取农产品、金属和能源板块分类下最具代表性的三大商品种类,即大豆、铜和原油来构建;在中国市场考虑上市品种局限性和上市时长等因素,相应地选取豆粕、铜和螺纹钢[36], ⑥。对应的商品指数价格、成交持仓量和金融化程度均采用加权平均数计算。另外,中国市场商品期货价格、商品期货成交持仓量、股市指数价格和VIX指数来自于Wind数据库,美国市场商品持仓数据来自于CFTC报告,大宗商品产量数据分别来自美国能源信息署(EIA)、世界金属统计局(WBMS)、美国农业部(USDA)和Wind数据库。所有数据已进行季节性调整。

⑥ 所选品种作为代表性商品主要有以下考虑:覆盖大宗商品市场各个板块的整体情况;均为中国重要进口品种,具备研究现实意义;文献显示这三个商品期货价格可视作经济“晴雨表”[36],更符合本文研究框架。

2. 金融市场稳定性指标构建关于金融市场稳定性指标构建,本文主要参考封思贤等[16]、方先明等[20]、孙攀峰[21]的相关研究,并结合美国和中国金融市场的主要特征,考虑大宗商品市场对货币政策和商品价格的敏感性,选取包含经济增长、货币因素、股市收益率等方面的金融市场稳定性指标。具体而言,选取GDP增长率、M2与GDP比率、M2与M1比率、股票市场市盈率、利率、不良贷款率以及银行资产回报率作为金融市场稳定性的综合观测数据,运用因子分析法构建金融市场稳定性指标,记为“V”。21世纪以来的大宗商品金融化现象日益凸显,而作为全球影响力最大的美国金融市场受大宗商品金融化影响呈现出诸多代表性特征,其持仓监管政策亦可为国内政策制定者提供参考,因此,本文在美国市场采用的样本数据为2000年至2020年一季度的季度数据;在中国市场采用2010年至2019年四季度的季度数据。美国金融市场数据均来自于美联储(https://www.federalreserve.gov)、美国经济分析局(https://www.bea.gov)、美联储圣路易斯分行研究部(https://research.stlouisfed.org);中国金融市场数据来自于Wind数据库。所有数据已进行季节性调整。

因子分析法的优势在于从众多变量中找出具有代表性的因子,最终降维至单一指标以便度量金融市场稳定性。根据对因子累计方差贡献率的计算,选取贡献率最高的三个因子来衡量金融系统的稳定性,并采用其综合得分计算获得金融市场稳定性指标(V)。通过单位根检验得出,两个市场的金融市场稳定性指标V、金融化指标fin和各商品期货价格指标cp均为一阶单整序列,即I(1)序列,后文采用ECM来检验变量间的均衡关系。

(二) SVAR模型与脉冲响应借鉴Kilian[37]和Bruno等[32]的研究,建立如下5变量SVAR模型:

| A0yt=α+p∑i=1Aiyt−i+ut | (11) |

其中,yt=(Vt, supplyt, demandt, cpt, fint),supplyt, demandt, cpt, fint分别代表大宗商品产量、以实际经济活动指标(Kilian经济指数⑦)为代理变量的大宗商品需求量、大宗商品期货价格、商品金融化指标。ut为彼此不相关的结构冲击向量。假设同期关系矩阵A0可逆,则简化式扰动项εt与结构冲击项间具有线性关系:εt=A0-1ut。

⑦ Kilian经济指数源自Kilian个人主页http://www.nber.org/people/lutz_kilian。

通过对A0-1施加约束即可根据估计结果识别出结构冲击。限定A0-1为下三角矩阵且符合以下具体形式:

| εt=(εVtεsupply tεdemand tεcptεfint)=[a110000a21a22000a310a3300a41a42a43a440a5100a54a55](uVtusupply tudemand tucptufint) | (12) |

其中:εtV,εtsupply,εtdemand,εtcp,εtfin为简化式扰动项;utV,usupplyt,utdemand,utcp,utfin分别为金融市场稳定性冲击、大宗商品供给冲击、需求冲击、价格冲击和金融化冲击。具体约束依据如下:(1)大宗商品供给在短期内缺乏弹性,因此需求冲击对当期产量无影响。(2)商品金融化程度仅对当期商品价格产生冲击,不影响实际供给和需求;即相对高频变动的金融交易行为能够在外生冲击发生的当期进行及时调整,但金融持仓外生变动所传递的金融投机信息并不能立即反映在大宗商品的供需决策中。

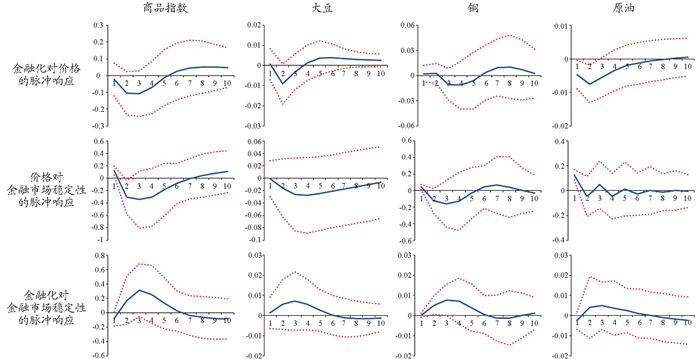

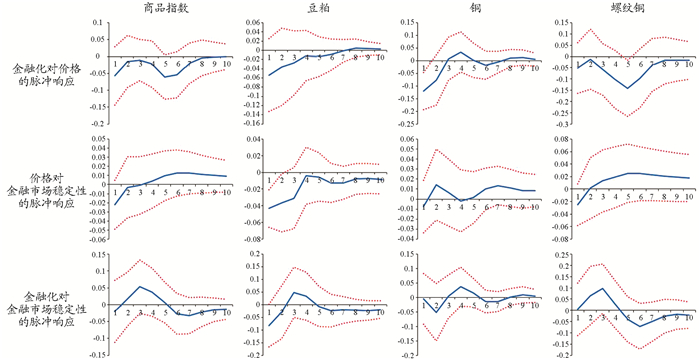

分别以美国市场的大豆、铜、原油、商品指数和中国市场的豆粕、铜、螺纹钢、商品指数为标的带入模型中,估计结果通过单位根检验,对核心变量大宗商品金融化、大宗商品价格和金融市场稳定性分别做脉冲响应图(图 1—图 2)。

|

图 1 美国市场商品指数、大豆、铜和原油的脉冲响应图 |

|

图 2 中国市场商品指数、豆粕、铜和螺纹钢的脉冲响应图 |

大宗商品金融化对大宗商品价格的影响:在美国商品指数、铜、大豆和原油市场,金融化对大宗商品价格的短期冲击影响程度依次减小。在大豆和铜市场,短期金融化程度加剧对大宗商品价格造成小幅正向冲击,而2~4个季度内转向负面影响并达到峰值;在原油和商品指数市场则表现为负面冲击且在第2、3季度达到峰值。中国市场的金融化对大宗商品价格的冲击影响明显弱于美国市场,其中,豆粕市场的影响程度最弱且最快恢复至均衡状态。总体而言,商品指数市场的价格受金融化冲击影响幅度最大,而商品指数市场价格水平也能在1~2年内恢复均衡状态。

大宗商品价格对金融市场稳定性的影响:美国市场的铜和商品指数价格冲击对金融市场稳定性产生显著负面影响,在5至6个季度后才得以恢复;原油市场的价格冲击对金融市场稳定性的影响幅度相对较弱,而大豆市场最弱。在中国市场,除豆粕外的商品指数、铜和螺纹钢价格冲击对金融市场稳定性影响幅度相对较强且恢复均衡状态周期超过两年。该结果印证商品指数价格冲击对金融市场稳定性的重要影响力,并强调了作为“经济晴雨表”的铜价格对金融市场稳定性的主要作用。

大宗商品金融化对金融市场稳定性的影响:大宗商品金融化冲击对金融市场稳定性的即期影响普遍为负面,在美国商品指数、原油和中国商品指数、螺纹钢市场尤为明显。在金融化冲击后的6~8个季度内,金融市场稳定性均能恢复稳定,其中短期冲击响应峰值出现在第3~4个季度。美国商品指数市场仍然是所有市场中脉冲响应幅度最大的,因此,指数交易者对金融市场稳定性的影响力不可忽视。金融市场稳定性在短期内受大宗商品金融化影响显著,特别是在商品指数市场。

(三) 长短期的比较分析 1. 长期影响由于SVAR模型估计结果稳定,本文运用Pesaran等[38]提出的边限制检验判断变量间是否存在长期均衡关系,构建如下模型:

| ΔVt=a+b1Vt−1+b2supplyt−1+b3demandt−1+b4cpt−1+b5 fin t−1+p−1∑i=1δ1iΔVt−i+p−1∑i=0δ2iΔsupplyt−i+p−1∑i=0δ3iΔdemandt−i+p−1∑i=0δ4iΔcpt−i+p−1∑i=0δ5iΔfint−i+et | (13) |

其中Δ表示变量的一阶差分,fint为商品金融化指标,cpt为大宗商品价格,p为水平变量滞后阶数,et为误差项。边限检验的原假设为变量间不存在协整关系,即H0:b1=b2=b3=b4=b5=0,即对滞后一期水平变量的联合显著性进行F检验。依据Pesaran等[38]提供的自变量全为I(0)和I(1)情况下F统计量的渐进临界值判断。若边限检验结果表明变量间存在协整关系,本文采用回归中变量的滞后值来解决序列自相关和可能的内生性问题,可建立ARDL模型:

| Vt=c+p1∑i=1α1iVt−i+p2∑i=0α2isupplyt−i+p3∑i=0α3idemandt−i+p4∑i=0α4icpt−i+p5∑i=0α5ifint−i+ξt | (14) |

设

| Vt=ˆc+p2∑i=0ˆα2i1−p1∑i=1ˆα1isupplyt+p3∑i=0ˆα3i1−p1∑i=1ˆα1idemandt+p4∑i=0ˆα4i1−p1∑i=1ˆα1icpt+p5∑i=0α5i1−p1∑i=1ˆα1ifint+ecmt | (15) |

其中

综合AIC、SBC准则及LM自相关检验,筛选出滞后阶数

| 表 1 美国市场ARDL长期系数估计结果 |

| 表 2 中国市场ARDL长期系数估计结果 |

由表 1和表 2可知,美国市场的铜、原油和商品指数价格对金融市场稳定性的长期影响系数分别在1%、1%和10%水平下均显著为正,表明大宗商品价格与金融市场稳定性之间存在正向相关的长期均衡关系。中国市场的豆粕、螺纹钢和商品指数价格对金融市场稳定性的长期影响系数分别在5%、5%和1%水平下显著为负,表明大宗商品价格与金融市场稳定性之间存在负向相关的长期均衡关系。而铜市场的金融市场稳定性的长期影响更多地由其滞后项体现,价格影响系数不显著。美国大豆期货价格对金融市场稳定性的长期影响系数不显著,说明长期来看,大豆期货价格对金融市场稳定性不具备显著解释力。导致这一现象的原因可能有:(1)大宗商品指数构成中大豆价格所占权重不高,对大宗商品整体价格影响力有限;(2)以中美贸易战为代表的外部事件,对大豆全球贸易格局产生长期影响,通过关税、政府限购等方式阻碍大豆市场进出口贸易从而扭曲大豆期货价格,最终导致大豆期货价格不能显著影响金融市场稳定性水平。理论上,金融化程度对金融市场稳定性的长期影响并不显著。观察发现,美国市场的金融化指标对金融市场稳定性的长期影响均不显著,符合理论预期。作为中国豆粕压榨原料的大豆供应主要依赖进口美国大豆和巴西大豆,在美国大豆市场定价环境下,受中美贸易战影响,中国豆粕市场金融化程度剧增从而影响金融市场稳定性。这可能是估计结果中豆粕市场金融化指标系数显著,并导致商品指数金融化指标系数同样显著的原因。总体来看,长期中的大宗商品价格变动是影响金融市场稳定性的主导力量,而大宗商品金融化的影响较弱,假设1得到验证。

2. 短期冲击为找到金融市场稳定性在回归长期均衡状态前的短期主导因素,本文在长期协整关系基础上进一步建立误差修正模型(ECM),估计变量间的短期动态关系:

| ΔVt=c+p1−1∑i=1β1iΔVt−i+p2−1∑i=0β2iΔsupplyt−i+p3−1∑i=0β3iΔ demand t−i+p4−1∑i=0β4iΔcpt−i+p5−1∑i=0β5iΔfint−i+φecmt−1+et | (16) |

其中Δ表示一阶差分,β2i和β3i分别为商品金融化程度和大宗商品价格对金融市场稳定性指标的短期影响系数,滞后阶数与最优ARDL模型保持一致。误差修正项ecmt-1由ARDL协整方程得到,其系数φ代表短期偏离向长期均衡收敛的调整速度。表 3和表 4报告了ECM短期系数估计结果。

| 表 3 美国市场ECM短期系数估计结果 |

| 表 4 中国市场ECM短期系数估计结果 |

表 3和表 4显示,短期来看,在美国原油和铜市场,金融化程度分别在10%和5%的显著性水平下对金融市场稳定性产生显著负向影响,其中原油市场金融化程度对金融市场稳定性的短期负面影响程度在滞后一期体现得更加明显(1%显著性水平下);而在大豆市场和商品指数市场,金融化程度的影响系数并不显著。在中国豆粕、铜、螺纹钢和商品指数市场,金融化程度均对金融市场稳定性产生显著影响,其中铜和螺纹钢市场的金融化程度滞后一期影响更为显著。即便如此,综合两国市场来看,商品金融化程度在短期内对金融市场稳定性的负面影响也较长期更显著,影响程度也更深。另外,从供给、需求和商品价格角度看金融市场稳定性,短期影响的显著性和广泛程度相较长期均有所下降,同样体现了短期内金融化程度在冲击金融市场稳定性方面的主导力量。因此,假设2得到验证。

三、进一步分析在类似2008年金融危机和2020年新冠疫情这样的“黑天鹅”事件发生时,金融机构投资者在商品期货市场的交易行为也会随之大幅变动,从而导致商品金融化程度剧烈变化以及商品价格波动加剧,给金融市场带来短期激增的不确定性。这类情形发生时,大宗商品价格的涨跌可能脱离供需基本面。因此在金融市场不同波动环境下,金融化程度与金融市场稳定性可能存在与供需基本面并不相关的非线性关系。金融市场的不确定性常用市场波动率来衡量,高波动率环境表示金融市场不确定性较大,反之,相对稳定的金融市场处于低波动率环境。美国市场的恐慌指数VIX是由交易中的期权合约隐含波动率加权平均计算所得的指数,能及时准确反映市场波动环境,也最常被用来衡量金融市场不确定性。此外,相对独立的期货品种也可以用其价格波动率来衡量市场波动环境。中国市场缺乏类似恐慌指数VIX的指数,但包括沪深300指数期货在内的股票指数期货已上市运行多年,其波动率可以代替恐慌指数VIX来衡量中国市场波动环境。为检验金融化程度对金融市场稳定性影响是否存在非线性关系,本文分别以期货价格变动、恐慌指数VIX和股票指数波动率作为门限变量,建立两区制TECM模型:

| ΔVt=(c+p1−1∑i=1β1iΔVt−i+p2−1∑i=0β2iΔcpt−i+p3−1∑i=0β3iΔfint−i+φecmt−1)×I(qt<γ)+(c∗+p1−1∑i=1β∗1iΔVt−i+p2−1∑i=0β∗2iΔcpt−i+p3−1∑i=0β∗3iΔfint−i+φ∗ecmt−1)×I(qt⩾γ)+et | (17) |

其中,qt为门限变量。γ为门限值。I(·)为示性函数,当qt < γ时,I(qt < γ)=1,I(qt≥γ)=0;当qt≥γ时,I(qt < γ)=0,I(qt≥γ)=1。表 5和表 6给出了TECM的估计结果。

| 表 5 美国市场门限协整模型估计结果 |

| 表 6 中国市场门限协整模型估计结果 |

由于恐慌指数VIX是指数期权隐含波动率加权平均后所得的指数,能反映整个金融市场波动率水平的高低。对铜、原油和商品指数而言,以VIX为门限变量划分的区制1和区制2分别代表金融市场低波动环境和高波动环境。在高波动市场环境下,金融化程度对金融市场稳定性的影响程度和显著性均强于低波动市场环境,且金融化程度的影响始终为负(原油金融化当期影响不显著而滞后一期影响也显著为负),表明高波动环境下的金融化程度加深对金融市场稳定性的负面影响更加严重。同时,高波动市场环境代表金融市场不确定性增加,在跨市资金流动下市场信息溢出效应传递到大宗商品市场,从而增强金融化对金融市场稳定性的负向冲击。此外,由于在中美贸易战影响下的大豆市场可能存在一定程度的价格扭曲,且以VIX为门限变量的门限效应并不显著,因此改用大豆期货价格变化率作为门限变量,同样得出两个分别反映市场价格波动高低的区制,得到与前文几组估计结果相似的结论。在中国市场采用商品指数波动率和沪深300指数波动率作为门限协整模型的门限变量,估计结果中高波动环境的金融化程度系数显著性和绝对值均强于低波动环境,得到与美国市场相似的估计结果。综合来看,相对于金融市场低波动环境,在高波动环境下的大宗商品金融化对金融市场稳定性的短期影响力更强,假设3得到验证。

四、研究结论本文基于BP模型,将大宗商品金融化融入大宗商品供需价格研究框架,通过SVAR模型,实证研究大宗商品金融化与金融市场稳定性之间关系。研究发现:(1)SAVR模型脉冲响应表明,在中美两国代表性大宗商品和商品指数市场,金融化对大宗商品价格的短期冲击影响程度在商品指数市场中最大,各个市场受冲击后的1~2年内价格水平均能恢复均衡。商品指数市场的价格冲击对金融市场稳定性有重要影响力,铜市场价格对金融市场稳定性具有重要作用;金融市场稳定性在短期内受大宗商品金融化影响显著,特别是在商品指数市场。(2)通过ECM检验,中美两国代表性大宗商品和商品指数市场价格与金融市场稳定性存在正向相关的长期均衡关系,而美国大豆和中国铜期货价格对金融市场稳定性的长期影响不显著。金融化指标对金融市场稳定性的长期影响系数在除中国豆粕和商品指数外的各个市场中均不显著,证明长期中的大宗商品价格变动是影响金融市场稳定性的主导力量,而大宗商品金融化的影响较弱。(3)商品金融化程度在短期内对金融市场稳定性的负面影响较长期更显著,影响程度也更深。与大宗商品供给、需求和价格相比,大宗商品金融化在金融市场稳定性的短期冲击中起主导作用。(4)相对于金融市场低波动环境,在高波动环境下的大宗商品金融化对金融市场稳定性的短期影响更显著且影响力更强。

近年来的大宗商品价格波动愈加频繁,以机构投资者为代表的金融交易者成为争论焦点,大宗商品金融化被认为是导致金融市场稳定性下滑的原因之一。越来越多的学者和专家建议对非商业持仓设置更加严苛的头寸限制[39-40],从而控制大宗商品金融化现象。但基于本文的研究结果,在不同市场波动环境下大宗商品金融化对金融市场稳定性影响有显著差别。在低波动市场中,非商业交易者的投机意愿相对较弱且市场份额相对较低,因而商品金融化对金融市场稳定性的负面冲击并不强。这表明单纯限制金融交易者的持仓并不一定能起到稳定金融市场的作用。相对应的,更应该在高波动市场中通过政策限制削弱商品金融化对金融市场稳定性的短期负面冲击。此外,非商业持仓数据中可能包含像指数交易者这类有长期投资目标的金融交易者,这类持仓引起的金融化程度提高在长期来看并不会对金融市场稳定性造成显著影响。因此期货交易所公开的持仓报告应设立细分数据,公布区分长短期的持仓信息,以便市场参与者和监管者识别金融交易者。目前CFTC的持仓报告周度更新相对较低频,难以及时验证大宗商品金融化短期波动,因此还应鼓励交易所提高持仓数据公布的实时性。

本文研究结论对“双循环”新发展格局下的中国大宗商品期货市场有以下启示。首先,中国各大宗商品期货交易所仅公布持仓量较大的经纪商席位持仓数据,尚未公开类似CFTC持仓报告的合约持仓数据,也未对金融交易者持仓或商品金融化程度进行识别。为防范金融市场稳定性受大宗商品金融化短期冲击,优化大宗商品期货市场持仓报告体系标势在必行。其次,对机构投资者的持仓限制政策不能“一刀切”,区分市场波动环境至关重要。在市场低波动环境下放宽机构投资者持仓限制,在并不削弱金融市场稳定性的情况下还有利于增强市场流动性,而在高波动环境下则需要更严格地限仓以控制金融交易者过度投机行为。构建“双循环”新发展格局中的“国内优先”强调以国内平衡为主,国内国际相互促进。因此,持仓限制政策制定也可视市场环境不同而对国内外机构投资者采取差异化对待,最终目的是平衡大宗商品金融化导致的金融市场过度波动。最后,应建立金融市场联动应急响应机制,未来面对类似新冠疫情的突发冲击时,密切监控并及时预警金融市场风险,提高国际金融市场风险向国内传导的识别效率,防范类似中国银行“原油宝”事件的金融风险跨市场蔓延,合理应对大宗商品金融化并维护金融市场长期稳定性。

| [1] |

DOMANSKI D, HEATH A. Financial investors and commodity markets[J]. BIS Quarterly Review, 2007(1): 53-67. |

| [2] |

TANG K, XIONG W. Index investment and the financialization of commodities[J]. Financial Analysts Journal, 2012, 68(6): 54-74. DOI:10.2469/faj.v68.n6.5 |

| [3] |

田利辉, 谭德凯. 大宗商品现货定价的金融化和美国化问题: 股票指数与商品现货关系研究[J]. 中国工业经济, 2014(10): 72-84. |

| [4] |

YANG B C, PU Y J, SU Y P. The financialization of Chinese commodity markets[J]. Finance Research Letters, 2020, 34: 101438. DOI:10.1016/j.frl.2020.101438 |

| [5] |

NGUYEN D K, SENSOY A, SOUSA R M, et al. U.S. equity and commodity futures markets: Hedging or financialization?[J]. Energy Economics, 2020, 86: 104660. DOI:10.1016/j.eneco.2019.104660 |

| [6] |

BÜYÜKŞAHIN B, HARRIS J H. Do speculators drive crude oil futures prices?[J]. The Energy Journal, 2011, 32(2): 167-202. |

| [7] |

IRWIN S H, SANDERS D R. Indexfunds, financialization, and commodity futures markets[J]. Applied Economic Perspectives and Policy, 2011, 33(1): 1-31. DOI:10.1093/aepp/ppq032 |

| [8] |

FATTOUH B, KILIAN L, MAHADEVA L. The role of speculation in oil markets: What have we learned so far?[J]. The Energy Journal, 2013, 34(3): 7-33. |

| [9] |

HONG H, YOGO M. What does futures market interest tell us about the macroeconomy and asset prices?[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 105(3): 473-490. DOI:10.1016/j.jfineco.2012.04.005 |

| [10] |

ACHARYA V V, AMIHUD Y, BHARATH S T. Liquidity risk of corporate bond returns: Conditional approach[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 110(2): 358-386. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.08.002 |

| [11] |

BRUNETTI C, REIFFEN D. Commodity index trading and hedging costs[J]. Journal of Financial Markets, 2014, 21: 153-180. DOI:10.1016/j.finmar.2014.08.001 |

| [12] |

SILVENNOINEN A, THORP S. Financialization, crisis and commodity correlation dynamics[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2013, 24: 42-65. DOI:10.1016/j.intfin.2012.11.007 |

| [13] |

GIRARDID. Financialization of food.Modelling the time-varying relation between agricultural prices and stock market dynamics[J]. International Review of Applied Economics, 2015, 29(4): 482-505. DOI:10.1080/02692171.2015.1016406 |

| [14] |

AÏT-YOUCEF C. How index investment impacts commodities: A story about the financialization of agricultural commodities[J]. Economic Modelling, 2019, 80: 23-33. DOI:10.1016/j.econmod.2018.04.007 |

| [15] |

BÜYÜKŞAHIN B, ROBE M A. Speculators, commodities and cross-market linkages[J]. Journal of International Money and Finance, 2014, 42: 38-70. DOI:10.1016/j.jimonfin.2013.08.004 |

| [16] |

封思贤, 居维维, 李斯嘉. 中国影子银行对金融稳定性的影响[J]. 金融经济学研究, 2014, 29(4): 3-12. |

| [17] |

GOODHART C A E, HOFMANN B. Assetprices, financialconditions, and the transmission of monetary policy[J]. Proceedings, 2001, 114(1): 198-230. |

| [18] |

巴曙松, 韩明睿. 基于SVAR模型的金融形势指数[J]. 宏观经济研究, 2011(4): 26-31, 79. DOI:10.16304/j.cnki.11-3952/f.2011.04.001 |

| [19] |

ORDU-AKKAYA B M, SOYTAS U. Unconventional monetary policy and financialization of commodities[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2020, 51: 100902. DOI:10.1016/j.najef.2018.12.014 |

| [20] |

方先明, 谢雨菲, 权威. 影子银行规模波动对金融稳定的溢出效应[J]. 经济学家, 2017(1): 79-87. |

| [21] |

孙攀峰. 基于状态空间模型的中国金融稳定性评估[J]. 统计与信息论坛, 2019(11): 44-49. DOI:10.3969/j.issn.1007-3116.2019.11.006 |

| [22] |

BOYD N E, HARRIS J H, LI B X. An update on speculation and financialization in commodity markets[J]. Journal of Commodity Markets, 2018, 10: 91-104. DOI:10.1016/j.jcomm.2018.05.005 |

| [23] |

蒋舒, 吴冲锋. 中国期货市场的有效性: 过度反应和国内外市场关联的视角[J]. 金融研究, 2007(2): 49-62. |

| [24] |

王孝松, 谢申祥. 国际农产品价格如何影响了中国农产品价格?[J]. 经济研究, 2012(3): 141-153. |

| [25] |

盛松成, 张承惠, 彭文生, 等. 中国金融开放的形势研判与风险预警讨论[J]. 国际经济评论, 2020(6): 9-21, 4. |

| [26] |

徐枫, 沈懿, 施红明. 防范海外疫情升级输入金融风险[J]. 中国经贸导刊(中), 2020(10): 88-90. |

| [27] |

BASAK S, PAVLOVA A. A model of financialization of commodities[J]. The Journal of Finance, 2016, 71(4): 1511-1556. |

| [28] |

邱兆祥, 曹宇, 刘永元. 现代金融体系与构建"双循环"新发展格局[J]. 金融论坛, 2020(11): 11-16, 68. |

| [29] |

沈国兵. 疫情全球蔓延下推动国内国际双循环促进经贸发展的困境及纾解举措[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2021(1): 1-13. |

| [30] |

郑尊信, 姜春艳, 徐晓光, 等. 货币政策、商品金融化与物价波动[J]. 经济研究, 2020(7): 76-91. |

| [31] |

ALQUIST R, GERVAIS O. The role of financial speculation in driving the price of crude oil[J]. The Energy Journal, 2013, 34(3): 35-54. |

| [32] |

BRUNO V G, BÜYÜKŞAHIN B, ROBE M A. The financialization of food?[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2017, 99(1): 243-264. |

| [33] |

WORKING H. Speculation on hedging markets[J]. Food Research Institute Studies, 1960, 1(2): 185-220. |

| [34] |

LUCIA J J, PARDO A. On measuring speculative and hedging activities in futures markets from volume and open interest data[J]. Applied Economics, 2010, 42(12): 1549-1557. |

| [35] |

陈海强, 张传海. 股指期货交易会降低股市跳跃风险吗?[J]. 经济研究, 2015(1): 153-167. |

| [36] |

SOCKIN M, XIONG W. Informational frictions and commodity markets[J]. The Journal of Finance, 2015, 70(5): 2063-2098. |

| [37] |

KILIAN L. Not all oil price shocks are alike: Disentangling demand and supply shocks in the crude oil market[J]. American Economic Review, 2009, 99(3): 1053-1069. |

| [38] |

PESARAN M H, SHIN Y, SMITH R J. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships[J]. Journal of Applied Econometrics, 2001, 16(3): 289-326. |

| [39] |

刘畅. 美国CFTC防范商品期货市场操纵行为的做法与启示[J]. 时代金融, 2017(14): 167-168. |

| [40] |

贺楠. 美国期货市场限仓制度的发展[J]. 中国证券期货, 2018(1): 78-83. |

2022, Vol. 28

2022, Vol. 28