2. 大连理工大学 人文与社会科学学部, 辽宁 大连 116024;

3. 桂林理工大学 公共管理与传媒学院, 广西 桂林 541004

2. Department of Humanities and Social Sciences, Dalian University of Technology, Dalian 116024, P. R. China;

3. School of Public Administration and Media, Guilin University of Technology, Guilin 541004, P. R. China

2018年十九届中央第一轮巡视整改情况公布,发现目前我国多个副省级城市“引领带动作用不够、中心城市作用不够”。2019年1月国务院批复同意山东省的行政区划调整,莱芜市由市改区并入济南市,标志着山东强省会发展目标的推进。不仅是山东,2019年两会期间,江苏、广西、江西、湖南等多个省份(自治区)均提出提高省会城市首位度的发展目标。区域的首位度本身是指内部人口规模排序第一与第二位城市的比值,是在位序—规模理论下形成对区域规模分布的分析,在学术研究中并未发现区域首位度与城镇结构体系的均衡发展有着决定性的影响关系[1]。实际上目前各省份提出的提高城市首位度的发展目标,是以增强省会城市中心性、提高其龙头带动作用及辐射范围为指导目标所展开的经济学意义上的城市首位度提升,而非单纯的人口规模的扩大。2019年8月的中央财经委第五次会议强调中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式,增强中心城市和城市群等经济发展的优势区域的经济和人口承载力,在发展中营造平衡①。围绕中心城市和城市群实施区域协调发展战略成为新时代下我国区域经济发展的重要特征。

① 2019年8月26日中央财经委员会第五次会议内容。

然而,目前各地区以经济发展为核心目标所展开的城市首位度提升、强化中心城市作用的区域经济发展导向,究竟是会导致城中心城市形成对周边地区的虹吸效应,劣化区域的协调发展,还是会形成更强的龙头带动作用,扩大其辐射扩散范围,缩小地区内部的发展差距?研究进一步考察我国区域经济发展现实状况,京津冀、长三角、珠三角三大城市群作为我国最具备竞争力的世界级城市群,其中心城市首位度与城市群整体经济发展间的关系存在着较大差异。京津冀城市群发展过程中始终存在着“环首都贫困带”的现象,北京对周边地区的虹吸作用大于带动作用的问题是京津冀城市群发展的巨大阻碍[2]。长三角城市群跨越四省(市),城市群内部竞争与行政壁垒成为抑制上海辐射带动作用的主要问题。珠三角城市群以广州、深圳为核心,佛山、东莞为次中心建立形成具备明显职能分工的城市群体系,成为我国东部沿海重要的高端制造业中心[3]。由此可见,中心城市首位度的提升同时呈现出其对城市群整体的马太效应与辐射效应。一方面中心城市首位度的提升,在集聚效应的作用下,中心城市在人力资本、市场规模、科学技术、基础设施、交易费用等各方面具有绝对优势,不断形成对各类要素资源的吸引;另一方面在扩散效应的作用下,中心城市在发展过程中的结构升级、经济转型也使得其部分产业、职能向外部扩散,形成对周边地区的带动作用。由于城市发展集聚与扩散效应的客观规律,中心城市首位度的提升与区域经济发展之间也存在着动态演化的非线性关系,探寻中心城市首位度的合理区间就成为建立以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局的重要理论与现实问题。

针对城市首位度与区域经济发展的问题,现有研究存在着长期收敛、长期发散、非线性变化等不同的研究结论。Williamson将收入分配理论与区域经济相结合,提出城市的集聚效应从长期效应看会促进区域的均衡发展[4]。Brülhart、Sbergami对105个国家的实证估计表明城市首位度的提升能够促进人均GDP的增长[5]。Harms就越南胡志明市对周边地区的挤压问题展开研究,发现针对中心城市的大量规划政策导致围绕着胡志明市形成了典型的卫星城市结构,地区内缺乏次中心城市的衔接,导致中心城市对周边地区的虹吸效应明显[6]。Henderson提出城市最优首位度的概念,研究发现城市首位度与经济发展之间呈现出非线性的关系[7]。Ermias等通过对埃塞俄比亚城镇化进程中城市规模变化的考察发现,城市的规模分布、首位城市的发展极大程度上受到政治体制与政策引导的作用[8]。

目前国内学者也尝试对城市首位度与经济发展之间的关系展开中国经验的分析,所得到的研究发现也不尽相同。徐长生与周志鹏[9]、李宝礼与胡雪萍[10]对中国省域城市首位度与经济增长之间存在关系展开分析,发现城市首位度与经济增长之间存在非线性关系。田超通过中国省级面板的数据分析发现城市首位度与人均GDP之间呈现倒U型关系[11]。王家庭对我国省域城市首位度与经济增长的分析发现两者呈现正N型关系,过高的城市首位度会劣化区域经济增长,这一特征在东部地区尤为明显[12]。陈文喆通过阈值回归模型对中部省份城市首位度与经济发展间的关系展开分析,发现存在着最优的城市首位度,当超过这一范围时城市首位度对经济增长的正向作用将不断降低[13]。

基于上述分析可以看到:国内外学者对区域经济中城市首位度问题展开了较为丰富的研究,大量的理论与实证分析发现首位城市的发展水平直接决定着区域整体的经济社会发展。但目前国内外学者针对城市首位度与区域经济发展并未形成统一的研究结论,针对中国城市首位度与经济发展间的关系的研究基本验证了两者之间存在着非线性的关系,但是否存在着最优城市首位度、首位度分布区间问题的研究尚有着较大争论与研究空白。

总结现有研究成果并与我国实际相结合,当前各地区如火如荼的强省会战略、以中心城市和城市群作为主要空间形式的区域协调发展战略的实施,都亟待在理论与实证层面论证中心城市首位度与区域经济协调发展间的关系。因此,本研究针对性分析我国现阶段重要的空间形态——城市群,其中心城市首位度变化对区域整体经济增长及协调发展的影响。研究的创新之处有两个方面:其一,构建形成中心城市首位度对区域经济协调发展的理论框架,对中心城市首位度与区域经济发展不同阶段的变化及其内部作用机理展开分析;其二,以我国19个城市群为研究对象,分析中心城市首位度对区域经济协调发展的影响以及政府战略规划、区域制度所产生的影响。研究对新形势下实施以中心城市和城市群为主要空间形式的区域协调发展战略,推动构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,实现在发展中营造平衡战略规划,具有重要的理论与现实意义。

二、理论框架及研究假设现有研究表明中心城市对区域的协调发展同时存在着推动与抑制的作用。齐普夫定律通过对客观城市人口规模分布的考察提出梯度化的区域经济发展规律[14]。新经济地理理论以规模报酬递增、冰山运输成本为前提建立中心—外围、核心—边缘等非均衡增长模型[15]解释了城市的大规模集聚与邻近溢出效应,区域发展会形成梯度化的结构体系。而关于区域内中心城市的规模,卡尔多[16]、阿隆索[17]等人提出城市规模倒U型模型及最优城市规模理论,认为城市规模扩张会受到资本边际收益、环境资源承载等方面的限制,存在最优的城市规模范围。本研究基于区域非均衡发展理论、城市最优规模倒U型模型对中心城市的集聚与扩散效应及区域协调发展的作用机制展开分析。

研究首先对中心城市在集聚效应下对区域协调发展的抑制作用展开分析。中心城市在集聚效应的作用下形成对包含人口、资本、产业在内的各类要素资源的吸引作用,使城市内部经济密度不断提升,形成规模经济。中心城市的规模经济对周边地区形成虹吸效应,各类要素资源在中心城市的集聚导致周边地区的竞争力不断降低。具体而言,其“后发劣势”呈现在两个方面:一方面,人口、资本及自然资源向中心城市的集聚效应使得周边地区主要依赖农业、旅游业、劳动密集型制造业展开经济发展,其产业结构、经济增长方式都呈现出不健康、不可持续的特征。并且中心城市在公共服务、基础设施、发展机遇、工资水平等方面的巨大优势,导致周边地区人力资本匮乏,使其难以提升劳动生产率,城市经济活动的竞争力不足。另一方面,中心城市向周边地区形成的扩散带动作用实际上存在区位的选择性,中心城市向外部形成的人口迁徙、资本流动、产业转移往往会选择具备区位优势的中小城市进行扩散,而部分地理偏远、基础设施较差、资源禀赋型城市受到的中心城市带动作用则较弱,导致中心城市的集聚与扩散效应进一步恶化了这一地区的经济发展。

研究进一步对中心城市在扩散效应下对区域协调发展的推进作用展开分析。在规模经济的作用下,中心城市在科学技术、基础设施、全要素生产率等方面与周边地区拉开差距,其作为区域经济增长极的作用不断凸显。对于周边地区,中心城市作为经济增长极对其的带动作用表现在三个方面:其一,周边地区的人口不断向中心城市流动,不仅增加了流动人口的平均收入,也会提高本地居民各类资源的人均占有率,进而形成动态化的地区均衡。其二,中心城市在经济发展中由于产业结构优化、经济转型升级、市场规模扩张等原因形成的扩散效应使得周边地区可以通过承接其人口迁徙、资本流动、产业转移,从而实现经济的快速发展。其三,中心城市在科学技术、基础设施、全要素生产率方面形成的优势也有助于提升中心城市与周边地区的经济联系密度以及区域整体的劳动生产率,推动地区形成以点带面的城镇发展格局。

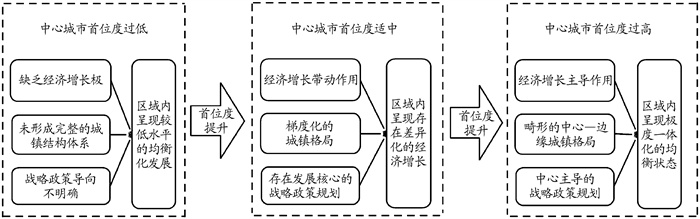

通过上述分析可以看到,中心城市存在着的集聚与扩散效应导致其对周边地区同时存在着“抑制”与“引领”作用,使得中心城市的规模扩大对区域经济呈现出非线性的作用规律。随着中心城市的规模扩大,具备区位优势的地区会在中心城市的扩散辐射下形成高速发展,不具备优势条件的地区其经济发展则难以摆脱困境,进而导致在区域经济发展形成“马太效应”。要推动区域形成协调、健康、可持续的发展模式,实现区域的空间正义,就必须充分发挥政府的调节、规制作用[18]。因此,分析中心城市首位度对区域协调发展的影响,不仅要考虑客观区域经济发展机制的作用,同时也要对政府的战略、政策影响进行分析。研究在上述分析的基础上,建立中心城市首位度变化对区域经济协调发展影响关系的理论框架,如图 1所示。

|

图 1 中心城市首位度变化对区域经济协调发展的影响 |

中心城市规模较小,首位度偏低,反映出中心城市并不具备对其他城市的集聚效应优势,不能够承担区域经济发展增长极的作用,无法引领带动周边地区。同时,中心城市首位度过低也说明区域内部城市间的差异性较小,各类要素资源并未在市场经济的作用下形成最优配置,区域的城镇结构体系不成熟,各城市呈现出离散的发展状态。不仅如此,中心城市首位度偏低还说明区域内并未形成明确导向、主次分明、突出重点的战略政策,政府未能实现以宏观调控的方式引导区域梯度化结构体系的建立。因此,在中心城市首位度较低时,区域呈现出较低水平的均衡化发展的趋势,各城市均未能充分发挥其比较优势。

中心城市规模适中,首位度适中,此时反映了中心城市集聚效应不断增强的过程。在这一阶段,中心城市对区域经济发展的带动作用不断凸显,中心城市成为区域的“领头羊”。随着中心城市对周边地区形成扩散带动作用,具备区位优势、发展基础的其他地区得到快速发展,进而使得区域内部逐渐形成梯度化的城镇布局,各城市间的发展差距逐渐扩大。中心城市首位度的提升也受到政府战略政策倾斜优势的作用,政府对中心城市的优惠政策、财政投入、资源分配都使其得以快速发展,在区域内具备绝对的优势地位。因此,在中心城市首位度提升的过程中,区域内原有的低水平均衡发展被打破,区域呈现出存在差异性的经济增长,各城市的发展差距扩大。

中心城市规模较大,首位度过高,此时说明中心城市已然成为区域经济发展的绝对主导力量,中心城市的扩散效应直接决定了周边地区的经济发展状况。区域城镇结构体系呈现出极化的中心—边缘布局,中心城市成为区域内的“巨无霸”,其他地区主要发挥着服务中心城市的职能作用。中心城市在首位度上的绝对优势也表明政府在这一阶段战略政策导向上的失衡,使得中心城市占据了区域发展的绝对主导地位,其他地区的发展并未在政府战略政策中得到足够重视。因此,在中心城市首位度过高时,区域内呈现出极度一体化状态下的区域的协调发展,各城市围绕着中心城市展开经济活动,实际上城市群的发展模式转化为畸形状态下的中心—边缘发展模式。

基于上述分析,可以看到随着中心城市规模扩大、首位度的提升,区域经济呈现出先低水平均衡到差异性非均衡发展再到极度一体化的演化规律。这一现象反映出中心城市实际上对区域内其他城市的发展存在着最优的有效规模[19]。因此,研究基于区域非均衡发展理论、城市最优规模倒U型模型的理论分析,提出如下假设。

H1:中心城市首位度提升对经济增长起到倒U型的作用,当中心城市首位度过高时,会抑制其他城市的经济发展,不利于区域经济的健康、稳定、可持续性。

H2:中心城市首位度对区域经济的协调发展呈现出正U型的作用,在中心城市首位度提高的过程中会使得区域内部经济发展差距不断扩大,而当中心城市与周边地区形成极度一体化的经济模式后,区域经济又会趋向于协调发展。

H3:政府的战略规划引导、区域制度政策会显著影响区域经济的协调发展。

三、模型设定与变量说明 (一) 计量模型设定研究以中国十九大城市群为研究对象,结合理论框架与研究假设分析,参考梁婧等[20]、王垚等[21]对城市规模非线性作用的研究框架,建立如下模型:

| $ Y_{i \mathrm{t}}=\alpha+\beta_1 p_{i \mathrm{t}}+\beta_2 p_{i \mathrm{t}}^2+\beta_i \text { contorl }+\varepsilon_i $ | (1) |

| $ {G_{i{\rm{t}}}} = \alpha + {\beta _1}{p_{i{\rm{t}}}} + {\beta _2}p_{i{\rm{t}}}^2 + {\beta _i}{\rm{ contorl }} + {\varepsilon _i} $ | (2) |

其中,Yit为以常住人口衡量的城市群人均GDP,Git为泰尔指数②。研究通过分析中心城市首位度与城市群人均GDP、城市群经济协调度的关系,判断中心城市首位度如何影响区域经济的协调发展。pit为中心城市首位度,研究主要分析在经济学意义层面的中心城市首位度问题,因此参考田超[11]的研究成果,以首位城市占城市群总体GDP的比重表征中心城市首位度pit。pit2为中心城市首位度的平方项,用以对中心城市首位度的U型作用变化进行验证。

② 泰尔指数:

本文以中国19个城市群为研究对象③,并根据数据可获性对部分县、县级市进行了剔除,得到中国东部、中部、西部、东北地区城市群中218个城市④。

③ 在“十三五”规划中,城市群建设进一步加大步伐,国务院提出将在“十三五”期间建设19个城市群。截至2019年9月,国务院已先后批复《长江中游城市群发展规划》《成渝城市群发展规划》《长江三角洲城市群发展规划》《哈长城市群发展规划》《中原城市群发展规划》《北部湾城市群发展规划》《呼包鄂榆城市群发展规划》《兰州—西宁城市群发展规划》《粤港澳大湾区发展规划刚要》,同时贵州省人民政府于2016年12月批复了《黔中城市群发展规划》,山东省人民政府于2017年1月批复了《山东半岛城市群发展规划》,明确了长江中游、成渝、长江三角洲、哈长、中原、北部湾、呼包鄂榆、兰州—西宁、粤港澳大湾区、黔中、山东半岛的范围。京津冀、海峡西岸、晋中、关中平原、滇中、宁夏炎黄、天山北坡、辽中南城市群是根据《国家新型城镇化规划(2014—2020)》文件来确定的。

④ 具体城市群及包含城市信息受到篇幅限制省略,感兴趣的读者可问作者索要。

研究以“十一五”规划为起始年份,建立中国19个城市群2006—2017年的面板数据,由于是对城市群进行分析,所以数据处理时均以城市群为地区基础单位计算。涉及城市的数据来源于《中国城市统计年鉴》和各省统计年鉴,部分数据由各城市国民经济和社会发展公报统计得到。研究所使用的相关价格数据运用《中国统计年鉴(2000—2017)》的GDP指数以2000年为基期进行平减;由于年鉴统计口径为省域数据,因此研究对各市的GDP指数用其所在省份数据进行换算。

研究进一步引入与首位度密切相关的城市群规模变量(area和emp),然后引入Glaeser等[22]认为会影响经济增长效率的交通水平(road)、研发水平(tec)和教育水平(teacher)等变量。其中,area使用建成区面积对数,emp使用城镇从业人员对数,road使用年末实有道路面积对数,tec使用科技支出对数,teacher使用教师数对数,教师数包括普通小学教师数、普通中学教师数和高等学校教师数。表 1为19个城市群面板数据的描述性统计。

| 表 1 变量的统计性描述 |

本研究以中国19个城市群的数据作为全样本,对中心城市首位度与区域经济协调发展的影响关系展开研究。研究首先采用固定效应模型展开基本回归分析并对Hubei目标函数进行Robust检验控制模型的异方差问题,具体结果见表 2。

| 表 2 基本回归结果 |

研究通过实证检验回归对研究假设进行了基本验证。在模型(1)、(2)仅对首位度及其平方项与城市群人均GDP、泰尔指数间的关系进行分析。结果显示中心城市首位度的一次项、二次项均在5%水平上显著,并且二次项系数为负,验证了中心城市首位度与人均GDP之间呈现出倒U型的关系。研究进一步通过模型(3)、(4)纳入控制变量对中心城市首位度与城市群人均GDP、泰尔指数的关系进行分析。在模型(3)中,中心城市首位度及其平方项依旧保持显著,且系数结果不变。说明对于城市群的经济发展而言,存在着一个最优的中心城市首位度范围,其数值范围经过简单计算大致为0.618。模型(4)中,中心城市首位度P的一次项、二次项均在5%水平上显著,并且二次项系数为负,验证了中心城市首位度与泰尔指数之间也呈现出倒U型的关系,表明中心城市首位度在一定的区间段内会对城市群的经济协调发展产生抑制作用,其最大抑制结构变化点数值经过简单计算大致为0.739。

研究进一步对其余控制变量展开简单分析,城市群的建成区面积、就业人口规模、交通水平、研发水平均对人均GDP起到正向作用,表明会促进城市群的经济发展;教育水平对城市群人均GDP的负向作用,表明教育资源的发展往往也是集中于中心城市及大中城市,这一现象导致了城市群整体经济发展的差距扩大。城市群的建成区面积、交通水平、教育水平对泰尔指数起到正向作用,表明随着城市群的面积扩大、物流建设及教育资源发展,会加剧中心城市及大中城市的虹吸效应,导致城市群内部城市间发展差距的扩大。城市群的就业人口规模、研发水平对泰尔指数起到负向作用,表明城市群的劳动力资源扩大、科技进步会带动城市群整体的协调发展。

(二) IV回归结果分析由于首位城市规模增大会加快城市群的经济发展,但同时经济水平的增长会加强对资源要素的吸纳,从而也会导致首位城市规模扩大,这种双向因果关系会引起内生性问题;因此,为解决可能存在的内生性问题,采用工具变量法进行两阶段GMM估计,具体结果见表 3。

| 表 3 两阶段GMM估计结果 |

本研究选用首位度及其平方项的滞后项、以排序第一城市GDP与第二城市GDP之比计算的首位度及其平方项作为工具变量进行内生性估计。为确定工具变量选取的合理性,对模型(5)和(6)分别进行识别不足检验、过度识别、弱工具变量检验。在模型(5)中,识别不足检定P值为0.000,拒绝原假设,说明不存在识别不足的问题;在Hansen过度识别检定中P值为0.580,接受原假设,说明模型能够实现过度识别效应。弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F为1 598.384,远大于10%的临界值,说明拒绝原假设,不存在弱工具变量的干扰,表明工具变量的选取是合理的。在模型(6)中,识别不足检定P值为0.000,拒绝原假设,说明不存在识别不足的问题,在Hansen过度识别检定中P值为0.897,接受原假设,说明模型能够实现过度识别效应。弱工具变量检验Cragg-Donald Wald F为1 598.384,远大于10%的临界值,说明拒绝原假设,不存在弱工具变量的干扰,表明工具变量的选取是合理的。

在对城市群人均GDP、泰尔指数的两阶段GMM估计中,首位度的系数为正,首位度平方项的系数为负,且均在1%的水平上显著,与表 2的回归结果相符,说明研究结论具备较高的科学性与可信性。

(三) 政府战略规划引导、区域制度政策影响的进一步分析研究在理论框架分析部分提出政府的战略规划及区域制度政策会对区域的协调发展产生显著的影响。由此,研究对城市群发展过程中国家中心城市政策⑤、城市群内部的行政分割⑥现象对区域协调发展的影响关系展开分析,具体结果见表 4。

⑤ 国家中心城市包括:北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州、西安等9个城市,研究根据国家中心城市的政策发布时间建立国家中心城市的城市群面板虚拟变量(若一个城市群内部存在两个国家中心城市赋值为2,存在一个国家中心城市赋值为1,不存在国家中心城市赋值为0)。

⑥ 在我国的19个城市群中,长江三角洲、京津冀、海峡西岸、长江中游、中原、成渝、关中平原、北部湾、呼包鄂榆、兰西、哈长等11个城市群存在着行政分割的现象(既城市群为跨省域构建)。

| 表 4 国家中心城市政策、行政分割的回归分析 |

研究通过模型(7)、(8)、(9)、(10)对国家中心城市政策对区域经济协调发展的影响关系展开分析。在模型(7)中,国家中心城市为2的城市群其战略规划对区域的经济增长起到显著的正向作用,而当城市群仅有一个国家中心城市时,其对城市群经济增长的解释力度较低,说明国家中心城市政策就目前而言并不是推动城市群经济增长的重要因素。在模型(8)中,国家中心城市政策与区域协调发展之间的关联性并不高,说明区域的发展差距扩大与国家中心城市政策之间并不存在直接关联性。

在模型(9)、(10)中建立国家中心城市政策与中心城市首位度及其平方项的交互,回归结果表明,就城市群经济增长而言,国家中心城市政策的出现并未影响首位度与经济增长间的倒U型关系,并且两者交互项不显著表明两者并不具备协同作用。就城市协调发展而言,国家中心城市政策的出现导致首位度平方项的不显著,使得首位度与城市的非均衡发展呈现显著的正向作用,两者交互项也不显著,这一现象表明国家中心城市政策进一步促使中心城市产生虹吸效应。

研究通过模型(11)、(12)对城市群内部的行政分割现象展开分析。在模型(11)中,行政分割与城市群的经济增长之间的关联性较低,说明跨省域形成的城市群与省内形成的城市群其经济增长并不会显著受到跨省域行政区划制度的影响;在模型(12)中行政分割对区域经济的不协调性起到正向作用,表明虽然行政分割并未影响到城市群整体的经济增长,但实际上会导致城市群内部不同省域间城市的发展差距扩大。

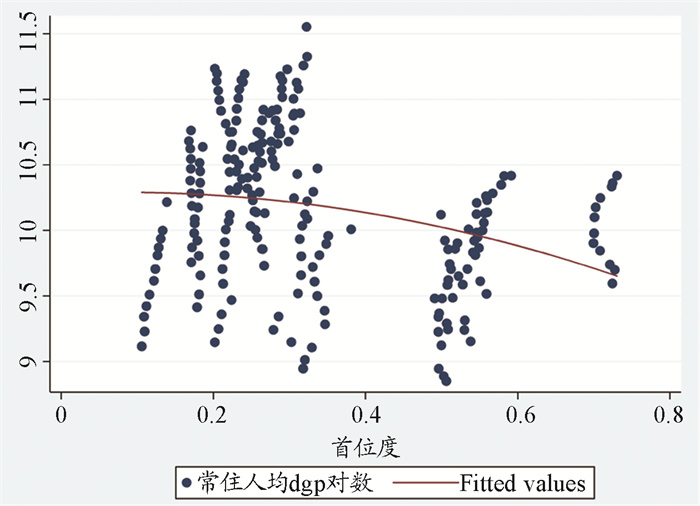

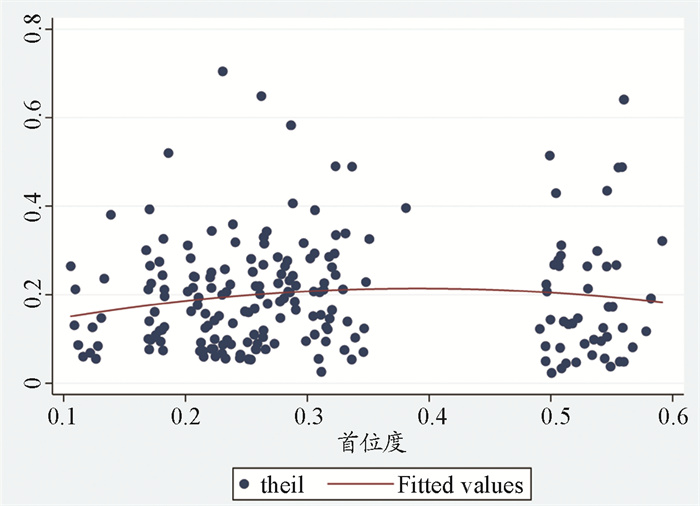

(四) 中心城市的首位度分布研究通过理论分析、实证检验的方式发现城中心城市首位度对区域经济发展产生倒U型的作用,当中心城市首位度过高时,会抑制其他城市的经济发展,不利于区域经济的健康、稳定、可持续性。同时中心城市首位度对区域经济的协调发展呈现出正U型的作用,在中心城市首位度提高的过程中会使得区域内部经济发展差距不断扩大,而当中心城市与周边地区形成一体化的经济模式后,区域经济又会趋向于协调发展。研究在实证中简单计算得到中心城市首位度与经济增长的最优规模大致为0.618,中心城市首位度的最大劣化点大致为0.739,为确保研究的准确性,研究进一步对中心城市首位度与城市群人均GDP、泰尔指数的非线性散点图展开分析,具体结果见图 2—图 5。

|

图 2 中国19个城市群中心城市首位度与人均GDP的散点图 |

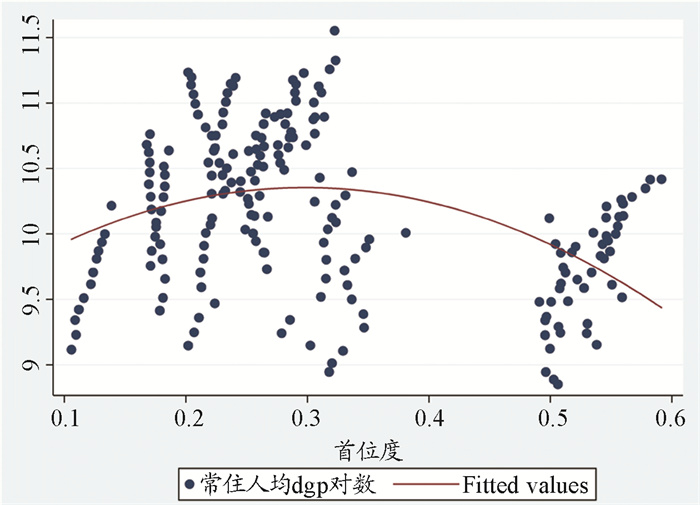

|

图 3 剔除天山北坡、晋中城市群后中国19个城市群中心城市首位度与人均GDP的散点图 |

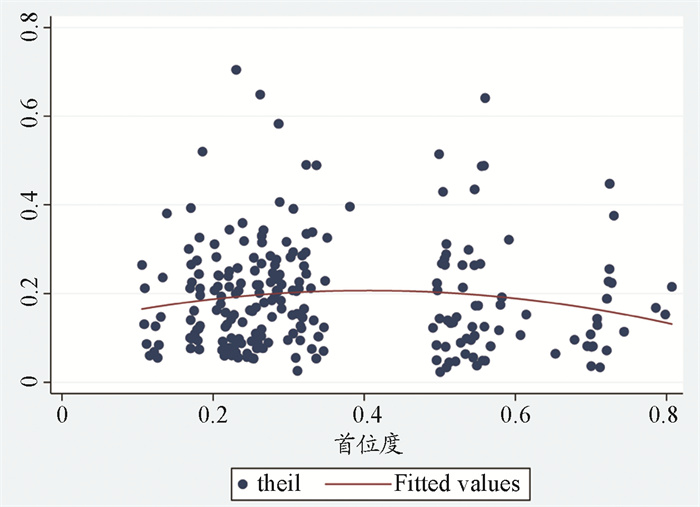

|

图 4 中国19个城市群中心城市首位度与泰尔指数的散点图 |

|

图 5 剔除天山北坡、晋中城市群后中国19个城市群中心城市首位度与泰尔指数的散点图 |

由于天山北坡城市群与晋中城市群仅包含两个城市,其中心城市首位度可能存在偏误,因此本研究同时展示了包含及剔除天山北坡城市群与晋中城市群的散点图结果。从图 2、图 3可以看到,中心城市首位度与城市群人均GDP之间的最优数值大致为0.2~0.4的区间范围。根据图 4、图 5,中心城市首位度与城市泰尔指数之间的最大抑制点数值大致为0.4~0.6的区间范围。研究结合回归模型系数及散点图分析,按照0.2、0.4、0.6建立中心城市首位度的分布。由中心城市首位度分布可以看到,大部分沿海及中西部地区大规模的城市群其中心城市首位度分布于0.2~0.4的区间范围;中心城市首位度小于0.2的城市群呈现出城市群内部主导不明确,尚未充分发挥其优势地位的特征;中心城市首位度高于0.4的城市群呈现出规模较小、发展不成熟、中心城市绝对主导的特征。根据回归模型及中心城市首位度的分析,沿海地区及中西部地区成熟的城市群应当积极提升中心城市首位度,推动地区形成经济发展的一体化;中西部地区尚在培育、不成熟的城市群应当着力副中心城市、中小城市的建设发展,推动地区形成梯度化的城市群结构体系。

五、研究发现与讨论本文通过对中国19个城市群中心城市首位度对区域经济协调发展影响的实证研究,所得到的实证结果与研究假设一致。通过对中心城市首位度对区域经济协调发展的影响的文献分析、理论研究、实证研究,发现以下特征:第一,中心城市首位度对经济增长起到倒U型的作用。第二,中心城市首位度对区域经济的协调发展呈现出正U型的作用。第三,国家中心城市政策的出现会进一步促使中心城市产生虹吸效应;虽然行政分割并未影响城市群整体的经济增长,但会导致城市群内部不同省域间城市的发展差距扩大。第四,我国沿海地区及中西部地区成熟的城市群中心城市首位度还存在提升空间,中西部地区尚在培育、不成熟的城市群需要建立梯度化的城市群结构体系。

接下来针对上述研究发现进行进一步讨论。

首先,研究从理论与实证层面验证了中心城市首位度对城市群的经济增长产生倒U型作用,存在着适应于城市群发展的最优城市规模区间,说明中心城市的集聚能力偏低导致的带动能力不足、集聚能力过度导致的虹吸效应都会使城市群经济增长受到抑制。本文以中心城市的GDP占比衡量其首位度,其首位度偏低、过高地区是城市群发展初期的两种不同特征状态[23]。中心城市首位度偏低,体现为地区尚未形成由中心城市带动引领的城市群结构体系,地区内部呈现出低水平的均衡化状态。中心城市首位度过高,体现为地区内中心城市占据绝对的主导地位,城市群实际上呈现出畸形的中心—边缘结构体系。无论是中心城市首位度偏低、过高,都反映出城市群结构体系的不成熟[24],处于发展的“萌芽期”,其经济发展水平偏低,因此使得中心城市首位度与区域经济增长之间呈现出一种两头低、中间高的倒U型关系。

其次,研究从理论与实证层面验证了中心城市首位度对城市群的协调发展起到正U型作用。随着中心城市首位度的增加,城市群内部的发展差距不断扩大,而当中心城市与周边城市之间的关系演化为畸形状态下的中心—边缘结构,城市群会形成极度一体化的均衡状态。当中心城市首位度偏低时,城市群展现出较为初级的发展阶段,地区内部尚未形成经济增长极,各城市之间的发展差距较小,总体而言呈现出较低水平的均衡化状态。而随着中心城市在政府战略政策、市场化发展、区位优势条件等因素的作用下,形成集聚效应,规模不断扩大,导致城市间的发展出现差异性。城市间经济发展的不均衡一方面是来自于中心城市规模经济集聚效应影响下所带来的中心城市与其余城市间的差距扩大[25];另一方面是来自于中心城市外部扩散的区位选择性,使得中心城市周边地区、具备区位优势城市与其他中小城市间的发展差距也不断扩大[26]。因此,随着中心城市的首位度提升,会导致城市间发展的不均衡。当中心城市首位度过高时,城市群实际上退化为畸形的中心—边缘结构体系,由于中心城市在经济发展过程中起到绝对主导作用[27],使得城市群在极度一体化的区域经济模型下形成均衡状态。由此解释了中心城市首位度与区域经济协调发展间的正U型关系,由于中心城市首位度偏低、过高所反映出的均是城市群城镇结构体系尚不成熟的阶段,而城市群的培育成熟也反映在中心城市首位度的提升,进而导致客观上城市间发展差距的扩大。

再次,研究由理论与实证分析层面发现国家中心城市政策的出现会进一步促使中心城市产生虹吸效应;虽然行政分割并未影响到城市群整体的经济增长,但会导致城市群内部不同省域间城市的发展差距扩大。说明国家中心城市政策的提出使得中心城市对于资源的集聚吸引能力进一步提升,随着中心城市在战略定位、资源配置、投资建设、基础设施、公共服务供给等方面更具备优势,导致其对周边地区的虹吸效应不断强化,这一现象也深刻反映出国家战略政策、区域制度设计对区域经济协调发展的显著影响[28]。行政分割对于区域经济协调发展的负向作用反映出在区域经济协调发展、城市群的培育构建过程中政府、市场关系间的不协调,行政区划制度的阻隔导致要素在各地区之间的自由流动受到抑制,以省域为界线的地方保护主义导致市场规模的扩张与统一也受到阻碍[29]。

最后,研究发现我国沿海地区及中西部地区成熟的城市群其中心城市首位度大致处于0.2~0.4的区间,而通过回归模型估计分析最优中心城市首位度大致在0.618左右;部分尚不成熟的城市群呈现出中心城市首位度低于0.2或高于0.6的特征,而通过回归模型估计分析中心城市首位度的最大劣化点大致在0.739左右。研究发现说明目前我国沿海地区及中西部地区成熟的城市群其中心城市首位度还存在提升的空间。由于我国沿海地区及中西部地区成熟的城市群往往也是国家战略规划的重心,在未来发展过程中不仅需要大中小城市与小城镇协调发展,也应当充分发展中心城市的带动作用,不应当以协调为目的“抑制”中心城市的发展。部分城市首位度偏低、过高的城市群,核心反映出这些地区城镇布局的不成熟,尚未形成完整的城市群结构体系,也进一步说明了中心城市首位度的提升需要与周边地区经济建设发展相协同。在以中心城市和城市群为主要空间发展形式的区域经济模式中,中心城市的集聚发展与城市群的协调发展两者缺一不可,要实现在发展中营造平衡。

| [1] |

沈迟. 走出"首位度"的误区[J]. 城市规划, 1999(2): 3-5. |

| [2] |

蔡之兵, 满舰远. 中国超大城市带动区域经济增长的效应研究[J]. 上海经济研究, 2016(11): 3-11, 128. DOI:10.19626/j.cnki.cn31-1163/f.2016.11.001 |

| [3] |

孙伟, 金晓斌, 张志宏, 等. 中国主要城市群新增制造业用地特征及城镇体系耦合分析[J]. 地理科学进展, 2016(12): 1483-1493. |

| [4] |

WILLIAMSON J G. Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns[J]. Economic Development and Cultural Change, 1965, 13(4, Part 2): 1-84. DOI:10.1086/450136 |

| [5] |

BRVLHART M, SBERGAMI F. Agglomeration and growth: Cross-country evidence[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 65(1): 48-63. DOI:10.1016/j.jue.2008.08.003 |

| [6] |

HARMS E. Megalopolitanmegalomania: Ho Chi Minh City, Vietnam's Southeastern region and the speculative growth machine[J]. International Planning Studies, 2019, 24(1): 53-67. DOI:10.1080/13563475.2018.1533453 |

| [7] |

HENDERSON V. The urbanization process and economic growth: The so-what question[J]. Jouranl of Economic Growth, 2003, 8(1): 47-71. DOI:10.1023/A:1022860800744 |

| [8] |

ERMIAS A, BOGAERT J, WOGAYEHU F. Analysis of city size distribution in Ethiopia: Empirical evidence from 1984 to 2012[J]. Journal of Urban Management, 2019, 8(2): 237-244. DOI:10.1016/j.jum.2018.12.007 |

| [9] |

徐长生, 周志鹏. 城市首位度与经济增长[J]. 财经科学, 2014(9): 59-68. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2014.09.007 |

| [10] |

李宝礼, 胡雪萍. 区域经济增长与最优城市首位度的实证研究[J]. 统计与决策, 2018(7): 155-160. DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.07.035 |

| [11] |

田超. 首位城市过大是否阻碍省域经济协调发展: 基于中国省级面板数据的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2015(10): 87-94. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.10.012 |

| [12] |

王家庭. 城市首位度与区域经济增长: 基于24个省区面板数据的实证研究[J]. 经济问题探索, 2012(5): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1006-2912.2012.05.006 |

| [13] |

陈文喆. 城市首位度最优规模的实证检验[J]. 统计与决策, 2017(5): 126-129. |

| [14] |

ZIPF G K. Human behavior and the principle of least effort[M]. Cambridge: Addison-Wselsy, 1949.

|

| [15] |

KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499. DOI:10.1086/261763 |

| [16] |

KALDOR N. The case for regional policies[J]. Scottish Journal of Political Economy, 1970, 17(3): 337-348. DOI:10.1111/j.1467-9485.1970.tb00712.x |

| [17] |

ALONSO W. The economics of urban size[J]. Papers in Regional Science, 2005, 26(1): 67-83. DOI:10.1111/j.1435-5597.1971.tb01493.x |

| [18] |

曾鹏, 李洪涛. 城市空间生产关系的集聚—扩散效应: 时空修复与空间正义[J]. 社会科学, 2018(5): 32-41. |

| [19] |

CAPELLO R, CAMAGNI R. Beyond optimal citysize: An evaluation of alternative urban growth patterns[J]. Urban Studies, 2000, 37(9): 1479-1496. DOI:10.1080/00420980020080221 |

| [20] |

梁婧, 张庆华, 龚六堂. 城市规模与劳动生产率: 中国城市规模是否过小: 基于中国城市数据的研究[J]. 经济学(季刊), 2015(3): 1053-1072. |

| [21] |

王垚, 年猛, 王春华. 产业结构、最优规模与中国城市化路径选择[J]. 经济学(季刊), 2017(2): 441-462. |

| [22] |

GLAESER E L, KALLAL H D, SCHEINKMAN J A, et al. Growth in cities[J]. Journal of Political Economy, 1992, 100(6): 1126-1152. |

| [23] |

方创琳. 中国城市发展方针的演变调整与城市规模新格局[J]. 地理研究, 2014(4): 674-686. |

| [24] |

柯善咨, 赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率[J]. 经济研究, 2014(4): 76-88, 115. |

| [25] |

曾鹏, 庞基展. 中国十大城市群中心城市经济扩散力比较研究[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2016(2): 122-131. |

| [26] |

陆铭. 城市、区域和国家发展: 空间政治经济学的现在与未来[J]. 经济学(季刊), 2017(4): 1499-1532. |

| [27] |

皮亚彬, 薄文广, 何力武. 城市区位、城市规模与中国城市化路径[J]. 经济与管理研究, 2014(3): 59-65. |

| [28] |

刘小康. "行政区经济"概念再探讨[J]. 中国行政管理, 2010(3): 42-47. |

| [29] |

金祥荣, 赵雪娇. 行政权分割、市场分割与城市经济效率: 基于计划单列市视角的实证分析[J]. 经济理论与经济管理, 2017(3): 14-25. |

2023, Vol. 29

2023, Vol. 29