2. 重庆理工大学 财会研究与开发中心, 重庆 400054;

3. 华中科技大学 经济学院, 湖北 武汉 430074;

4. 重庆大学 经济与工商管理学院, 重庆 400044

2. Finance and Accounting R&D Center, Chongqing University of Technology, Chongqing 400054, P. R. China;

3. School of Economics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, P. R. China;

4. School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing, 400044, P. R. China

习近平总书记指出,推动乡村产业振兴,要紧紧围绕农村一二三产业融合发展,发展现代农业,构建乡村产业体系。作为党的“三农”理论和政策的重大创新和发展,推进农村一二三产业融合发展(简称“农村产业融合发展”),是实现乡村产业振兴的根本途径,是促进农民持续增收的客观要求,是探索中国特色农业现代化道路的必然选择。分工是产业融合发展的前提和基础,产业融合发展的出现又必然导致原有的分工体系发生变化,形成新的分工,反过来进一步促进分工,分工和产业融合发展相互渗透。分工必然带来交易成本,随着分工的深化,交易成本不断加大,研究分工问题,就要到交易活动中寻求答案,交易成本也在研究分工的过程中变得明了[1]。作为一种源于分工的制度成本,交易成本一般以交易效率的形式表示,交易效率与交易成本之间存在反向关系。农村产业融合的实质就是农村产业间分工的内部化,农村产业融合发展通过缩短农业生产者与消费者之间的距离、实现组织对市场的大规模替代,最终降低交易成本、提升交易效率来使农民获益[2]。由此可见,深化分工、提升交易效率是促进农村产业融合发展的题中应有之义。但从现实情况来看,一方面,中国农村产业融合发展还处于起步阶段,面临许多突出问题,产业链延伸、价值链提升不充分;另一方面,大多数学者的研究结论却告诉我们,中国农村产业融合发展的水平持续提升,取得积极成效并焕发勃勃生机,这就造成了理论的现实“悖论”。那么,中国农村产业融合发展的真实水平究竟如何?分工、交易效率对农村产业融合发展究竟有何影响?这种影响在不同的交易效率下是否存在差异?及时回应这些问题,对于以产业融合推动乡村全面振兴具有重要的理论与现实意义。

农村产业融合发展是中国特色社会主义乡村振兴道路。国外相关研究更多地隐含于农业产业化的研究之中。学者运用各国的经验数据证实,农业产业化在提升农业生产效率、增加农民收入方面具有显著作用,是解决农业生产要素严重过剩问题、增强农村发展活力的关键[3-6]。国内将分工、交易效率与农村产业融合发展相结合的研究也不多见,与本研究相关的文献主要集中在以下三个方面;第一,分工对农村产业融合发展的影响研究。王栋认为,专业化水平分工和农业产业集聚是化解小生产与大市场矛盾、推进农业产业化的有效路径[7];苏毅清等进一步指出,农村产业融合发展是农业产业化的拓展和深化,类型相近的农业产业化组织通过集群,将产业化了的组织之间的分工内部化,形成特定产业,在此基础上,几个类型不同的产业再进一步实现产业间分工的内部化,即农村产业融合[2];此外,王亚飞和唐爽[8]、何劲和祁春节[9]研究发现,专业化分工的深化促进了家庭农场链条、农业产业链的形成及延伸,为农村产业融合发展奠定了组织基础。第二,农村产业融合发展水平评价研究。主要包括“融合行为—效果型”“融合效果导向型”两种。“融合行为—效果型”强调从农村产业融合发展的行为和效果两方面来构建评价体系,并进一步分解为农业产业链延伸、农业多功能发挥、农业服务业融合发展、农民增收与就业以及城乡一体化发展5个功能指标及多个具体指标。这一方法由于充分考虑了数据的可得性,在众多学者的研究中得到了拓展应用[10-12]。“融合效果导向型”以五大发展理念为引领,侧重于对融合效果的测度,分别将五大发展理念设定为一级指标,并从制度、经营主体、产生新业态、资源环境、利益与资源共享等多维度确定二级指标[13]。理论界尚未形成一套普遍认可的评价指标体系。第三,农村产业融合发展的实证研究。主要集中在其与农民增收关系方面,研究表明,农村产业融合发展对促进农民增收具有显著影响,这种作用主要通过促进家庭经营收入和工资性收入增长来实现[14-15];农民收入增长又积极反向促进农村产业融合发展,产业融合与农民收入增长间存在轻度不协调,具体表现为产业融合滞后[16]。既有研究成果为本文提供了理论借鉴,但现有研究始终未能揭示分工演进、交易效率影响农村产业融合发展的内在机理,未涉及农村交易效率影响农村产业融合发展的实证检验。

鉴于此,本文将在阐释分工、交易效率影响农村产业融合发展内在机理的前提下,从分工视角构建农村产业融合发展评价指标体系,测算31个省区市(不包括港澳台地区)2006—2018年农村产业融合发展水平,进而实证检验农村交易效率对农村产业融合发展的影响。

一、理论分析与研究假说 (一) 交易效率是影响分工发展水平的核心变量亚当·斯密最早对分工进行系统经济分析,提出“分工起因于交换能力”“分工和专业化的发展是经济增长的源泉”“分工受市场范围的限制”等经典论述[17-18]。阿伦·杨格发展了亚当·斯密的思想,用市场规模理解市场范围,并运用“迂回生产”概念,将分工效率放在了生产的迂回度提高基础之上,根据杨格的观点,市场规模的扩张意味着生产迂回度的提高或分工链的加长[19]。杨格在其论著《递增报酬与经济进步》中提出,“分工一般地取决于分工”,因为分工取决于市场规模,而市场规模又取决于分工,经济进步的可能性就存在于上述条件之中[20]。这就是著名的“斯密—杨格定理”。20世纪80年代,以杨小凯为代表的经济学家运用超边际分析的方法,重新将古典经济学中关于分工和专业化的思想变成决策和均衡模型,创立了新兴古典经济学。在新兴古典经济学的分析框架中,存在分工好处与分工产生的交易费用之间的两难冲突,当交易效率越高时,折中这种两难冲突的空间就越大,分工的水平也就越高,故分工水平取决于交易效率的高低[21]。由此可见,交易效率是影响分工发展水平的核心变量,是经济增长的决定因素之一[22-24]。这正是构成本文的逻辑起点。国内新兴古典经济学学者向国成等从宏观结构上把分工界定为劳动专业化、专业多样化、生产迂回化和经济组织化的统一[25],依据这一理论,本文将构建分工视角下的农村产业融合发展水平评价体系。

(二) 农村交易效率对农村产业融合发展的影响机理农村产业融合发展是分工不断演化的产物,以制度、技术和商业模式创新为动力,以农业产业化集群、农业功能拓展、农业产业链延伸、新型农业经营主体带动为表征,是建设现代农业的前进方向和必由之路。系统梳理相关文献可以发现,交易效率主要通过基础设施、公共服务等途径来影响农村产业融合发展,它们之间的关系并非单一线性的,而是呈现复杂的非线性关系。

一方面,当交易效率较低时,交易效率会抑制农村产业融合发展。根据新兴古典经济学的观点,当交易效率很低时,交易成本会超过专业化经济的好处,人们只好选择自给自足模式,因为用专业化经济来代替迂回生产效果的范围太窄[26]。“要想富,先修路,公路通,百业兴”,这句朴素话语既是对修路致富实践的认可,也说明了农村公路、电网、信息、物流等基础设施建设在农村经济社会发展中具有很强的先导作用。很多农村地区不缺资源,因道路不通、网络信号不佳、物流效率不高、村容村貌不好等基础设施问题,导致农产品产销不顺畅、农业产业化龙头企业不愿落户、乡村旅游发展受阻、农村电商发展滞后。与此同时,农村公共服务水平低也会抑制农村产业融合发展。以教育为例,长期以来,部分农村地区教育基础薄弱导致农村人力资本水平不高,农民从事特色加工业、农村服务业的知识和技能不足,推进农村产业融合发展的内生动力欠缺。在地方政府用于农村经济社会发展的资金一定的前提下,往往会优先选择补上农村基础设施和公共服务短板,如此一来,用于改进农村交易效率的财政涉农资金必然挤占农村产业融合发展资金,进而可能出现农村交易效率提高,农村产业融合发展水平反而下降的现象。综上所述,当农村交易效率处于较低的区间时,即使交易效率提升,也会抑制农村产业融合发展。

另一方面,当交易效率较高时,交易效率会促进农村产业融合发展。根据新兴古典经济学的观点,当交易效率有些长进时,人们可以选择一个大一些的分工网络,使得折衷专业化经济和迂回生产效果的范围扩大,迂回生产的链条个数增加[26]。农业产业化集群、休闲农业和乡村旅游、农村电商等农村产业融合发展模式不仅需要交通、通讯、环保等基础设施期投入,还对社会化公共服务水平有一定要求,换而言之,需要一定的交易效率作为基础前提。而当具备这一前提后,随着交易效率的提升,农村产业融合发展水平将会不断提升。乡村振兴,人才为要。农村基础设施、公共服务得到完善,农村对人才的吸引力也会增大,年轻人更加愿意留在农村、投身农业,还可吸引返乡下乡人员到农村开展创新创业,发展多类型农业新型业态,从而凝聚多方力量、推动各类人才参与农村产业融合发展。基础设施的正向影响无需赘述,公共服务的促进作用亦是如此。以农村金融支农为例,农业生产具有季节性导致农产品加工企业对于农产品收购也相应具有季节性,短期内可能要完成全年所需原料的收购,在一定时期内,企业流动性资金需求增大,此时,金融机构若能创新农村金融服务,为农产品生产、收购、加工、流通等各环节提供多元化金融服务,企业资金周转困难便可迎刃而解,企业在农村产业融合发展中的支撑作用和对农户的带动作用就可得到进一步发挥。综上所述,当农村交易效率处于较高的区间时,交易效率的提升会对农村产业融合发展产生正向的促进作用。

基于以上理论分析,本文提出农村交易效率对农村产业融合发展的影响效应在不同区间存在差异,可能存在非线性关系的假设。本文将利用门槛模型来验证假说,交易效率与农村产业融合发展存在某一个门槛值或临界值,当交易效率超过该临界值后,其进一步提升对农村产业融合发展效应由负转正。

二、分工视角下农村产业融合发展水平评价与比较 (一) 评价体系结合“分工是劳动专业化、专业多样化、生产迂回化和经济组织化的统一”这一命题,根据科学性、系统性和可操作性原则,借鉴相关研究[10-12],从“农村产业融合发展行为—效益”的6个维度,构建由15个指标组成的农村产业融合发展水平评价体系,如表 1所示。

| 表 1 分工视角下农村产业融合发展水平评价指标体系 |

劳动专业化反映农业与二三产业交叉融合的现代产业体系内部的分工分业,直接效应体现在各类农村人均总产值,本文选取农村人均第一产业总产值为代表指标。劳动专业化在农村产业融合发展中表现为一村一品、一乡(县)一业的发展格局,以农业产业化集群为主要发展形态,考虑到农副产品加工业是当前农业产业化集群的重点发展领域之一,本文选取农村人均农副产品加工业总产值来反映农业产业化集群情况,其中,农副产品加工业总产值采用规模以上农副产品加工业总产值表示。

2. 专业多样化专业多样化是农业多种功能得到拓展的表现,反映了农业与其他产业深度融合程度。鉴于大力推进农业与旅游、教育、文化、健康养老、农村服务业等产业深度融合是现阶段农业多功能性拓展的重点领域,以及考虑到数据的可得性,本文选取农村养老服务机构数与行政村个数比值、乡镇文化站个数与乡镇个数比值、农林牧渔服务业产值与农林牧渔业总产值比值来反映专业多样化水平。

3. 生产迂回化生产迂回化在农村产业融合发展中主要表现为农业产业链的延伸发展,全要素生产力随着中间产品和生产链的发展而提升。农业机械总动力与耕地面积之比表示农业机械化程度,是投入中间产品来生产最终产品的生产迂回化的重要体现;农林牧渔业中间消耗占比反映了中间消耗与全要素生产力的关系;农村平均每百户拥有计算机数量反映了现代信息技术在农村的应用情况。本文选用以上3个指标来反映生产迂回化水平。

4. 经济组织化经济组织化在农村产业融合发展过程中主要表现为新型农业经营主体带动作用的发挥。考虑到设施农业的实施主体大多为家庭农场、农业产业化经营组织等新型农业经营主体,设施农业占比体现了新型农业经营主体在农村产业融合发展中的影响力;而农民合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式,故本文选取设施农业占比、合作社占比作为经济组织化的衡量指标。

5. 农民增收与就业小康不小康,关键看老乡。农民增收与就业是农村产业融合发展的经济社会效益的重要体现。促进农民增收、增加农民就业,实现农民共同富裕,是农村产业融合发展的出发点和落脚点。农民增收与就业主要反映在农村居民人均可支配收入增长率、农村非农就业占比等指标。

6. 城乡一体化发展农村产业融合发展必将推动城乡要素自由流动、平等交换,有利于加快形成工农互促、城乡互补的新型工农城乡关系,农村产业融合发展的经济社会效益还体现在城乡一体化发展。本文选取城乡居民人均收入比、城乡居民人均消费支出比、城乡居民人均固定资产投资比作为城乡一体化发展衡量指标。

由于统计原因,2006年之前的部分农村产业融合发展原始数据不可得,2018年之后的相关数据大多未公布,加上香港、澳门、台湾的统计数据存在不同程度缺失,故未考虑这三个地区的研究样本,本文的最终研究样本涉及2006—2018年中国31个省区市(不包括港澳台地区)。原始数据分别来源于历年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国农业年鉴》《中国工商行政管理年鉴》《城乡建设统计年鉴》、全国温室数据系统和历年各省区市统计年鉴。个别缺失数据采用线性插值法予以补齐。

(二) 评价方法本文运用熵值法测算农村产业融合发展水平。利用熵值法进行客观赋权,可以避免因主观偏误导致的权重偏差,熵值法因其科学性和客观性在经济学领域应用广泛。具体步骤如下。

1. 数据标准化处理正属性指标:yij=(xij-minxj)/(maxxj-minxj)

负属性指标:yij=(maxxj-xij)/(maxxj-minxj)

其中:xij为第i个省(区、市)的第j个指标的原始观测值;minxj、maxxj分别为原始数据中的最小值和最大值;yij为标准化处理后的值。

2. 确定指标权重进一步进行同度量化,计算第j项指标中第i个样本的比重

先计算各样本i第j项指标的评价值

基于分工视角下农村产业融合发展评价指标体系,利用熵值法测算出2006—2018年中国农村产业融合发展水平综合指数。表 2显示了2006—2018年中国农村产业融合发展水平综合指数的历年平均值。可以看出,中国农村产业融合发展的总体水平有显著提升,农村产业融合发展水平综合指数从2006年的0.136 3,逐步提升至2018年的0.306 1,平均增长率达到6.97%。这与2006年以来,特别是党的十八大以来,强农惠农富农政策的密集出台密不可分。2007年、2010年、2011年、2012年的同比增速均超过了10%,这主要得益于这一时期内《农民专业合作社法》《农业部关于推进农业经营体制机制创新的意见》《农业部关于创建国家农业产业化示范基地的意见》《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》等政策的组织实施,农村产业发展开始逐渐突破单一空间和要素的制约束缚,农业产业化快速推进,农业在农村地区实现跨产业发展,与相关产业融合发展的趋势明显。

| 表 2 中国农村产业融合发展水平综合指数 |

分东部、中部、西部和东北四个地区来看①,如表 3所示,样本期间,东部10省市的综合指数处于相对较高水平,区域平均值达到0.336 4;东北3省紧随其后,区域平均值为0.310 3;中部6省区域平均值为0.216 9,排名第3;西部12省区市综合指数平均值处于相对较低水平,仅为0.153 8。分地区整体水平呈现明显的“东高西低”区域格局。2018年,东部地区农村产业融合发展水平综合指数达到0.393 7,相比2006年提高0.196 3,平均增长率为5.92%;东北地区综合指数由2006年的0.155 5提升到2018年的0.371 4,平均增长率为7.52%,高于东部地区;而中部地区、西部地区的平均增长率分别达到8.39%、7.56%,明显要快于东部地区和东北地区。分地区增长速度呈现“中西部高于东部”区域格局。出现以上特征的可能原因是:东部地区、东北地区农业现代化发展较早,乡村产业发展基础相对较好,因而整体水平高于其他地区;而中西部地区,随着农村基础设施和公共服务不断改善,产业融合为农村经济发展注入新动能,后发优势不断显现,因而增速已多年超过东部地区,这与中西部地区经济发展水平落后于东部、但经济增速明显高于东部地区的原因相类似。

① 根据《中国农村统计年鉴——2019》主要统计指标解释,四大经济区域分组划分为东部、中部、西部和东北四个地区。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省区市;东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江3个省。

| 表 3 分地区农村产业融合发展水平比较 |

表 4报告了2006—2018年各省区市农村产业融合发展水平的整体均值、排名、同比增速均值等信息。样本期间,天津、北京、山东、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、吉林、河北的农村产业融合发展水平排名前10。除辽宁、吉林属于东北地区以外,其他省市均属于东部地区。这主要是源于这些省市农业机械化水平、农业产业化水平、设施农业发展水平相对较高,农产品加工业、休闲农业和乡村旅游、新型农业经营主体等发展势头良好。天津农村产业融合发展水平排名第1,这得益于天津在劳动专业化、生产迂回化、经济组织化等方面优势突出,2018年,全市880家规模以上农产品加工企业快速发展,总产值突破3 600亿元,逐步形成以粮油、肉类、奶制品为特色主导产业的加工体系;全市共有213家农业产业化龙头企业、12 282家农民合作社、443个家庭农场,这些新型农业经营主体吸引70%以上普通农户进入产业化体系,带动农民向优质、高效农产品生产转型,有力促进了新型农业经营主体与农户协同发展,逐步构建起现代农业产业体系。北京的农村产业融合发展水平排名第2,但年平均增速却垫底,可能的原因是样本初期,首都的农村产业融合发展水平就相对较高,农业高质量发展平稳,农村产业融合发展空间相对较小。样本期间,海南的农村产业融合发展水平一直位于东部末尾,甚至落后于部分东北、中部地区省份,海南是中国最大的“热带宝地”,盛产橡胶、椰子、槟榔等热带作物,但海南的农村人均农副产品加工业总产值偏低,这意味着海南的农产品加工业发展水平低,加工副产物没有得到综合利用,可能的原因是海南的热带作物多以原材料或初加工产品的形式销售出去,农产品附加值并不高,因此,虽位于东部地区,但海南的农村居民人均可支配收入增长率却位居各省区市后列。

| 表 4 各省区市农村产业融合发展水平比较 |

相比而言,宁夏、重庆、山西、陕西、新疆、青海、云南、甘肃、西藏、贵州等10省区市的农村产业融合发展水平相对较低,除山西属于中部地区以外,其他省区市均属于西部地区。西部地区农业资源禀赋条件差异很大,很多丘陵山区地块零散,农村产业融合发展基础薄弱、城乡发展不平衡问题较为突出。贵州位于云贵高原,山川秀丽、资源富集,其农村产业融合发展水平较低的原因主要在于地理环境和天气等因素。贵州地貌可概括分为高原山地、丘陵和盆地三种基本类型,其中92.5%的面积为山地和丘陵;而且气候不稳定,灾害性天气种类较多,干旱、秋风、凌冻、冰雹等频度大,对农业生产有一定影响。样本期间,贵州农业机械化程度、设施农业占比、农村居民人均可支配收入增长率等多项指标名列末尾。值得注意的是,贵州农村产业融合发展水平的同比增速均值是各省区市中最大的,达到12.22%,远远高于各省区市的平均值8.05%。其原因主要在于:近年来,贵州加快推进现代山地特色高效农业发展,大力发展了特色优势产业,做强粮食产业、生态畜牧业、精品果业等9大类主导产业;同时加快补齐了农村公路等基础设施的短板,仅2018年,新(改)建农村公路8 172公里,农村公路等级公路、硬化路面比例分别达75.4%、67.9%,成为西部第1个、全国第14个建制村通畅率100%的省份;此外,依托绿水青山、田园风光、乡土文化等资源,结合“四在农家·美丽乡村”基础设施建设,创建一批山地休闲农业和乡村旅游示范点,开展乡村旅游的自然村寨突破3 000个,农家乐近1万家,2 422个贫困村纳入全国《乡村旅游扶贫工程行动方案》。山地特色高效农业的发展、农村公路等基础设施的改善、乡村旅游的提质增效,加速了贵州农村产业融合发展。

三、交易效率对农村产业融合发展水平的影响效应上文基于分工视角,从劳动专业化、专业多样化、生产迂回化、经济组织化等维度对中国农村产业融合发展水平进行了测度,在此基础上,本节将实证检验农村交易效率对农村产业融合发展水平的影响效应。

(一) 变量选择与描述 1. 农村交易效率借鉴祁春节和赵玉[22]、陈忠文等[27]、李颖慧和李敬[28]等有关农村交易效率的研究,本文从以下5个维度、8个指标来综合反映农村交易效率,如表 5所示。

| 表 5 农村交易效率的衡量指标 |

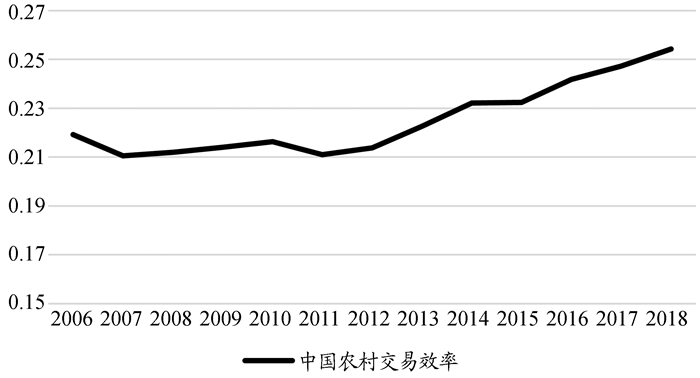

为保持前后一致,本文选取2006—2018年中国31个省区市(不包括港澳台地区)数据为样本测算农村交易效率,除前文所述的数据来源以外,农村交易效率指标数据来源还包括历年《中国人口和就业统计年鉴》《中国金融年鉴》,仍然运用熵值法进行测算。图 1显示了中国农村交易效率变化趋势,反映出中国农村交易效率的总体发展水平有了一定提升,从2006年的0.219 2逐步提升至2018年的0.254 2,平均增长率为1.24%,这与2006年以来,农村基础设施、交通水平、信息化水平、教育水平、农村金融支农水平等逐年改进密不可分。

|

图 1 中国农村交易效率变化趋势图 |

本文选取乡镇企业单位数(NTC)、金融机构本外币涉农贷款(ARL)、农村成人文化技术培训学校数(ACT)、农业及农村发展行业社会团体数(ISG)等其他可能对农村产业融合发展水平具有重要影响的变量,作为门槛回归模型中除农村交易效率以外的控制变量。

涉及的所有变量的选取、单位以及来源见表 6。同时,表 7给出了所有变量的描述性统计结果。

| 表 6 变量说明 |

| 表 7 描述性统计 |

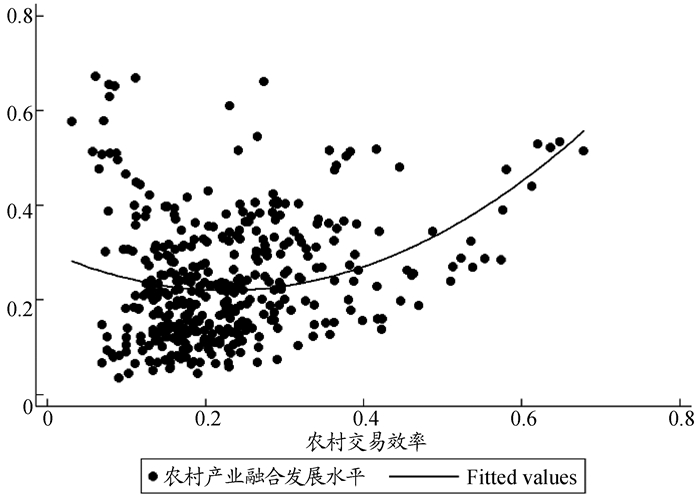

进行回归分析之前,首先对农村交易效率和农村产业融合发展水平的相关关系和拟合情况进行初步判定,如图 2所示。从两者的二次拟合图来看,农村交易效率与农村产业融合发展水平存在显著的非线性关系,并呈现出“U型”特征。即在农村交易效率较低时,两者呈负相关关系;在农村交易效率较高时,两者呈正相关关系。详细的非线性关系研究通过Hansen门槛回归模型进一步检验。

|

图 2 农村交易效率与农村产业融合发展水平二次拟合图 |

首先进行门槛存在性检验,以检验门槛效应是否存在,以及在门槛效应存在时的具体门槛值是多少。表 8显示了门槛存在性检验结果,其单一门槛通过了5%显著性检验,双重门槛未通过显著性检验。因此,存在单一门槛,门槛值为0.537 9。

| 表 8 门槛存在性检验 |

表 9显示了门槛效应回归检验结果。由于Hausman检验结果显著为正,表明固定效应更为合适,故后续所有回归均基于固定效应展开。回归的第一列是全样本普通面板固定效应的回归结果。从回归结果看,在固定效应下农村交易效率均显著提高了农村产业融合发展水平,农村交易效率每提高1单位,会引起农村产业融合发展水平增加0.141 9单位。表 9的后两列显示了门槛模型回归结果。结合“斯密—杨格定理”,当农村交易效率处于较低水平(即低于或等于0.537 9)时,交易效率的提升、市场规模的扩张无法支撑不同产业间的生产链融合发展,改进农村交易效率可能对农村产业融合发展产生挤出效应,因而在农村交易效率提高的情况下,农村产业融合发展水平反而下降;而当农村交易效率越过门槛值达到较高水平(即高于0.537 9)时,农村交易效率的提高对农村产业融合发展水平具有显著促进作用,这是因为较高水平的交易效率进一步提高了分工的专业化,扩大了市场规模,形成一个较大的分工网络,促进了农村产业融合发展,这也验证了本文提出的理论假设,农村交易效率对农村产业融合发展的影响效应具有“U”型特征。值得注意的是,近年来,中国农村交易效率有了一定提高,但尚未越过“U”型门槛值,进一步提升农村交易效率短期内可能会制约农村产业融合发展,但从长期来看,提升农村交易效率、加大中央对地方政府的财政支持力度仍是未来较长时期内提高农村产业融合发展水平的关键举措。此外,门槛模型回归的拟合结果分别为0.571 9和0.593 7,均高于全样本普通面板回归的拟合结果,说明选取门槛模型进行回归是合理的。

| 表 9 门槛效应回归检验 |

从门槛模型回归的控制变量来看,乡镇企业单位数、金融机构本外币涉农贷款和农业及农村发展行业社会团体数的影响系数均显著为正。这主要是因为:20世纪80年代初,很多国营企业通过“星期天工程师”等形式,将人才、技术和资金带到农村,助推了乡镇企业异军突起,乡镇企业成为农村经济的重要支柱,成为带动农业产业化市场化和促进农村产业融合发展的重要力量,因而,乡镇企业数的影响系数显著为正;此外,近年来,农村金融服务体系日益健全,金融机构涉农贷款稳步增长,金融支持可以为创业初期的农业经营主体提供低成本的信贷资金,为农村基础设施建设完善提供支持,还可撬动人才、技术、土地等资源要素向农村产业融合发展领域集聚,因而成为农村产业融合发展的关键动力;另外,各类农业农村行业协会和产业联盟等社会团体立足主导产业、追求共同经营目标,通过降低交易成本,形成比较稳定的长期合作关系,提高资源配置效率,也在农村产业融合发展过程中表现出积极影响。但是,农村成人文化技术培训学校数的影响系数不显著,可能的原因是中国高等教育进入普及化阶段后,农民素质显著提升,各类涉农院校、各级党校(行政学院)、农业广播电视学校等主体在乡村人才培养中的作用日益增强,传统的农村成人文化技术培训学校的作用发挥被弱化,因而对农村产业融合发展水平影响并不显著。

3. 稳健性检验为了检验上述门槛模型估计结果的稳健性,通过两个方法进行稳健性检验。由于前文的门槛存在性检验是基于400次自抽样,可能存在偶然性,故分别选取1 000次、1 500次和2 000次自抽样重新进行门槛存在性检验(见表 10)。可以看出,不论是1 000次还是1 500次,抑或是2 000次自抽样,门槛存在性检验结果均未发生变化,即门槛个数和门槛值是稳定的。

| 表 10 门槛自抽样结果 |

为进一步考察模型估计的稳健性和缓解变量间的双向因果关系,对核心解释变量农村交易效率取滞后一期和滞后两期,并重新在原门槛区间进行面板OLS稳健性检验。

从表 11的检验结果可以看出,无论是滞后一期还是滞后两期,农村交易效率与农村产业融合发展水平的估计系数相较于原模型的估计结果未发生较大变化,且系数符号和显著性也未发生转变,可以认为原模型的回归结果是稳健的,支持了所得结论的合理性。

| 表 11 滞后核心解释变量回归结果 |

通过研究,可以得到以下结论:第一,从分工的四个维度来看,中国农村产业融合发展的总体发展水平有了显著提升,分地区整体水平呈现明显的“东高西低”区域格局,分地区增长速度呈现明显的“中西部高于东部”区域格局。但中国农村产业融合发展水平仍然不高,正处于低水平起步阶段向加速阶段迈进的关键时期。第二,农村交易效率的测度结果显示,中国农村交易效率的总体发展水平有了一定提升;但我国农村基础设施和民生领域欠账较多,农村公共服务仍然存在短板和薄弱环节,改进农村交易效率还有很大空间。第三,从回归结果来看,普通面板固定效应下农村交易效率显著提高了农村产业融合发展水平,农村交易效率每提高1单位,会引起农村产业融合发展水平增加0.141 9单位。而门槛效应结果显示,当农村交易效率较低(即低于或等于0.537 9)时,农村交易效率的提高对农村产业融合发展水平有抑制作用,当农村交易效率越过门槛值达到较高水平(即高于0.537 9)时,农村交易效率的提高对农村产业融合发展水平有显著促进作用。

中国经济发展进入了新常态,农业发展也进入了新阶段,提出促进农村产业融合发展的政策建议如下:第一,持续提升农村交易效率。促进农村产业融合发展,要加快农村公路、信息、物流、环保等基础设施建设,提升农村教育、卫生服务、社会保障等基本公共服务水平,创新发展订单农业、股份合作,强化工商企业社会责任,建立多形式利益联结机制,让农户分享二三产业增值收益。第二,不断加大财税金融支农力度。统筹安排财政涉农资金,加大对农村产业融合发展投入;落实小微企业税收扶持政策,推动农村基础金融服务全覆盖,综合运用奖励、补助、税收优惠等政策,加大对农村产业融合发展的财税金融支持。第三,有序推进市场体系一体化建设。充分发挥市场配置资源的决定性作用,打破城乡、区域、产业之间原有阻滞障碍,更好发挥政府作用,营造良好市场环境,调配好各种资源要素,实现产业和区域间的优势互补、良性互动,从而为乡村产业振兴提供源源不断的动力。

| [1] |

沈满洪, 张兵兵. 交易费用理论综述[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2013(2): 44-58. |

| [2] |

苏毅清, 游玉婷, 王志刚. 农村一二三产业融合发展: 理论探讨、现状分析与对策建议[J]. 中国软科学, 2016(8): 17-28. |

| [3] |

FALCO S D, SMALE M, PERRINGS C. The role of agricultural cooperatives in sustaining the wheat diversity and productivity: The case of southern Italy[J]. Environmental and Resource Economics, 2008, 39(2): 161-174. DOI:10.1007/s10640-007-9100-0 |

| [4] |

DRIES L, GERMENJI E, NOEV N, et al. Farmers, vertical coordination, and the restructuring of dairy supply chains in central and eastern Europe[J]. World Development, 2009, 37(11): 1742-1758. DOI:10.1016/j.worlddev.2008.08.029 |

| [5] |

KIM N, LEE H, KIM W, et al. Dynamic patterns of industry convergence: Evidence from a large amount of unstructured data[J]. Research Policy, 2015, 44(9): 1734-1748. DOI:10.1016/j.respol.2015.02.001 |

| [6] |

CARILLO F, CARACCIOLO F, CEMBALO L. Do durum wheat producers benefit of vertical coordination?[J]. Agricultural and Food Economics, 2017, 5(1): 19. DOI:10.1186/s40100-017-0088-7 |

| [7] |

王栋. 基于专业化水平分工的农业产业集聚机理研究[J]. 科学学研究, 2007(S2): 292-298. |

| [8] |

王亚飞, 唐爽. 农业产业链纵向分工制度安排的选择[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2013(3): 33-38. |

| [9] |

何劲, 祁春节. 家庭农场产业链: 延伸模式、形成机理及制度效率[J]. 经济体制改革, 2018(2): 78-84. |

| [10] |

李治, 王一杰, 胡志全. 农村一、二、三产业融合评价体系的构建与评价: 以北京市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2019(11): 111-120. |

| [11] |

张林, 温涛. 财政金融服务协同与农村产业融合发展[J]. 金融经济学研究, 2019(5): 53-67. |

| [12] |

李晓龙, 冉光和. 农村产业融合发展如何影响城乡收入差距: 基于农村经济增长与城镇化的双重视角[J]. 农业技术经济, 2019(8): 17-28. |

| [13] |

关浩杰. 农村产业融合发展综合评价指标体系如何构建[J]. 人民论坛, 2016(20): 52-54. |

| [14] |

李云新, 戴紫芸, 丁士军. 农村一二三产业融合的农户增收效应研究: 基于对345个农户调查的PSM分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2017(4): 37-44, 146-147. |

| [15] |

王丽纳, 李玉山. 农村一二三产业融合发展对农民收入的影响及其区域异质性分析[J]. 改革, 2019(12): 104-114. |

| [16] |

薛永基, 杨晨钰婧, 贾廷灿. 区域产业融合与农民收入协调发展及互动关系研究: 基于省级面板数据的分析[J]. 统计与信息论坛, 2021(2): 45-55. |

| [17] |

亚当·斯密. 国富论(上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 1972: 11-18.

|

| [18] |

刘辉煌, 周琳. 关于分工的经济学: 历史回顾与近期发展[J]. 财经理论与实践, 2004(4): 11-16. |

| [19] |

熊磊, 向国成. 分工视角下农村产业融合发展的模式研究[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2022(6): 135-145. |

| [20] |

YOUNG A A. Increasing returns and economic progress[J]. The Economic Journal, 1928, 38(152): 527-542. |

| [21] |

杨小凯, 张永生. 新兴古典经济学与超边际分析[M]. 2版. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 15-16.

|

| [22] |

祁春节, 赵玉. 基于交易效率、分工和契约选择视角的农民增收问题研究[J]. 经济评论, 2009(5): 68-75. |

| [23] |

尹德洪. 分工演进、交易效率与商业集群: 基于新兴古典经济学框架的分析[J]. 财经科学, 2011(8): 36-43. |

| [24] |

熊磊, 胡石其, 文泽宙. 分工视角下的产业链形成与演化内在机理研究[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2018(3): 129-134. |

| [25] |

向国成, 谌亭颖, 钟世虎, 等. 分工、均势经济与共同富裕[J]. 世界经济文汇, 2017(5): 40-54. |

| [26] |

杨小凯. 经济学: 新兴古典与新古典框架[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 376.

|

| [27] |

陈忠文, 祁春节, 赵玉. 交易效率、分工与农村贫困聚集效应: 来自山地省份的证据[J]. 中国流通经济, 2012(2): 60-65. |

| [28] |

李颖慧, 李敬. 改进交易效率的农业生产性服务业发展机理与实证研究[J]. 技术经济, 2020(1): 89-98. |

2023, Vol. 29

2023, Vol. 29