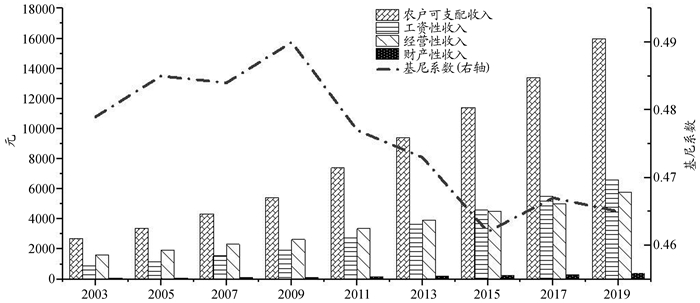

党的二十大提出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,要着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。中共十九届六中全会指出,中国特色社会主义新时代是“逐步实现全体人民共同富裕的时代”,推进共同富裕的关键在于处理好效率与公平的关系,着力缩小区域差距和收入差距,其中,收入差距主要体现在城乡收入差距和农户间的收入差距。然而,近年来伴随国民收入水平的不断提高,我国城乡间和农村居民内部的收入分配差距均呈现持续拉大的趋势:国家统计局数据显示,2003年农村居民人均可支配收入较上一年增长6.4%,2011年增速达到近十年的顶峰17.9%,2012年国家统计局采用新口径统计居民人均可支配收入,2012年、2015年及2018年人均可支配收入增速分别为13.5%、8.9%和8.8%(如图 1所示),而农户收入基尼系数虽然有所波动和下降,但整体始终处于高位水平。从农户收入来源分析①,2003—2019年,农村家庭工资性收入呈上升趋势,且在总收入的占比也不断上升;经营性收入相对于总收入的占比虽然有所下降,但依然是农户收入差距的重要来源之一。收入差距过高的马太效应,会进一步诱发社会排斥,阻碍共同富裕目标的推进,可见,农村内部收入差距扩大的隐忧值得警惕[1]。

①数据来源:2019年《中国住户调查年鉴》。

|

图 1 中国农户收入时间趋势图 |

随着互联网、云计算、大数据等信息技术的发展,数字金融能够广覆盖、多种类、低成本、高便利性地为广大居民提供包括数字化支付、消费信贷、互联网投资理财等在内的金融产品与服务[2]。我国数字普惠金融指数各地市均值由2011年的49.40上升至2018年的300.21,其在短短几年内取得了迅猛发展[3]。党的十八届三中全会明确提出发展普惠金融,并于2015年12月审议通过了《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》,并重点强调发展数字金融的核心目的是要让主流视野之外的群体及时获取安全便捷、成本合理的金融产品与服务。尽管如此,“不平衡、不充分”的矛盾依然是阻碍数字金融发展的关键问题:一方面,数字金融发展仍受到“数字鸿沟”“金融排斥”等多方面因素的制约,导致农村贫困地区的部分低收入农户群体可能会由于缺乏基础信息技术知识和技能,很难融入主流社会[4]。另一方面,农村贫困地区的金融服务供给面临着信息不对称、交易成本过高、金融供给不足、金融基础设施薄弱及风险分担机制不健全等一系列问题,从而导致数字金融在农村贫困地区的发展阻力重重[5]。那么数字金融的发展是否真的能普惠农户大众进而促进实现共同富裕?其是否有可能造成农户之间贫富收入差距的扩大?如果差距不断扩大,其作用机制是什么?此外,由于资本异质性的存在,哪类农户群体对数字金融的马太效应最为敏感?这将对缩小农村高低收入组别差距提供哪些启示?本文将逐一展开分析。

二、文献综述作为互联网与金融的结合体,数字金融自然也具有金融属性。其凭借自身独特的信息技术优势,打通了金融使用效率低、用户与金融机构之间的距离远、交易成本高昂以及信息不对称等诸多堵点与痛点。数字金融效应分为两类:一是间接效应,主要体现在数字金融所带来的经济影响。张勋等研究发现,数字金融的发展显著促进了经济包容性增长与财富合理分配,机理分析进一步表明数字金融发展有助于促进低社会资本、低人力资本的家庭从事创业行为,进而达到普惠效果[6];何婧和李庆海从微观视域切入,发现数字金融发展可以增加农户信息可得性进而推动农户创业,带动经济增长[7];Bauer指出支付是金融活动的基础,移动支付带动的互联网信贷、P2P、众筹、互联网消费等新型行业最终将促进全社会普惠金融的发展[8]。二是直接效应,数字金融发展直接降低了金融服务的供给成本。数字金融促使金融机构通过信息技术实现用户和机构在虚拟空间的集聚,并通过远程操控、开户、转账、资金收发等一系列金融服务延伸至传统金融无法触及的贫困地区,从而扩展了农村金融服务的覆盖广度,惠及更多农村贫困群体[9]。此外,数字金融的低成本运作减少了居民对传统金融服务的需求,具体表现为信贷服务和投资理财服务,同时倒逼传统金融机构创新、提高其服务效率[10];周天芸和陈铭翔利用家庭金融调查数据发现,地区性金融发展对家庭理性投资具有正向促进作用,进而提升家庭财富[11]。傅秋子和黄益平研究发现,数字金融发展虽降低了农户向正规机构进行生产性信贷的需求,却提高了农户的娱乐型和生存型消费贷款需求[12]。郭继辉和王泽荣的研究表明,数字普惠金融提升了家庭的人均消费水平,扩大了消费总需求,有利于经济增长[13]。综上所述,不论是数字金融所产生的直接效应还是间接效应,多数研究认为数字金融发展具有显著的正向作用或贡献。正如Gomber等分析数字普惠金融对家庭的影响所表明的,数字金融的提升确实是发展中国家家庭减贫的有效途径[14]。

目前对于农户收入差距的影响主要是从物质资本、社会资本、人力资本等微观层面进行研究。在人力资本方面,职业技能培训、教育和健康对农户收入差距存在显著影响,且教育是造成农户收入差距的核心人力资本要素[15]。梁双陆和刘培培分析指出,农户收入差距不断扩大的主要原因在于教育和技能培训等人力资本因素存在差异,而土地资源对农户收入差距并未产生显著作用[16];程名望等认为农户收入差距缩小的主要因素在于健康、教育等人力资本的普遍提高,且健康比教育的缓解效应更加明显[17]。在物质资本方面,刘晓倩、韩青认为物质资本对居民收入差距的贡献度超过人力资本[18];徐志刚等则从结构性收入视角阐明资本市场的改革对农户财产性收入增长和非农经营收入增长影响显著,而农村土地流转拉大了农户之间财产性收入差距[19]。在社会资本方面,谢家智、王文涛指出传统的地域型社会资本对农户收入差距影响并不显著,而脱域型社会资本虽存在减贫增收效应,但会导致农户收入差距的进一步扩大[20]。于福波和张应良认为外出务工和社会资本均可以显著提升农户收入,社会资本和外出务工对低收入组的增收效应均显著大于高收入组,有利于缓解农户组间收入差距[21]。

综上所述,现有文献对数字金融的社会经济效应和农户收入差距的定量评估有了较为深入的研究,学界普遍认为数字金融具有减贫增收效应,农户内部收入差距的根源主要来自三种资本的异质性,而数字金融发展对农户内部收入差距的影响是“数字鸿沟”还是“数字红利”,学界尚未达成一致意见。事实上,比较典型的研究有王修华和赵亚雄[22]从农户家庭消费的角度探究数字金融对农户收入差距的影响,杨少雄和孔荣[23]以移动支付、理财和信贷三方面表征数字金融以此来检验其对农户收入差距的作用方向及程度,而从细化农户收入结构的角度实证检验数字金融对农户内部收入差距的正负贡献,则相对不足。基于此,本文利用RIF回归方法,采用CFPS数据和数字普惠金融指数分析数字金融对农户内部收入差距所产生的影响,并从结构性收入角度探究其内部的作用机制,尝试寻找造成收入差距的原因,并从人力资本、社会资本、物质资本的角度解析哪类农户群体更为敏感、数字金融对农户收入差距的效应是否存在显著的群体差异,最后,探讨如何充分利用数字金融发展的契机促进农村金融发展的普惠性和差异性,带动乡村振兴及城乡协调发展。

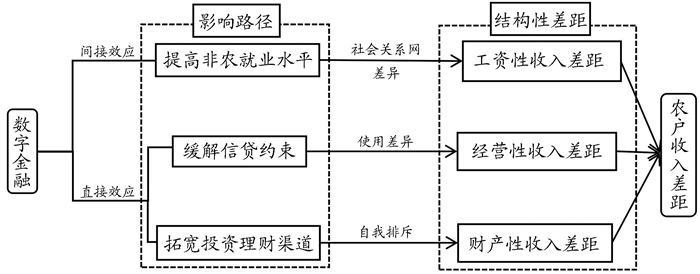

三、理论分析与研究假说数字金融对农户收入的影响主要取决于数字金融发展所产生的直接效应,即缓解信贷约束、拓宽金融投资理财渠道,以及间接效应,即促进经济增长。从缓解信贷约束角度分析,数字金融的信贷约束缓解机制可以满足农户的小额信贷需求,扩大信贷资金的覆盖范围[24]。通过构建数字化信用评价体系,降低信贷门槛,从而为缺乏抵押和担保的农户提供信贷支持,缓解农户对农业和非农业生产的资金投入限制,为不发达地区的农户创业带来了资金支持,进而帮助农户提高收入。从拓宽金融理财渠道角度分析,数字金融通过信息化技术及产品创新,研发多种投资理财方式和金融产品,拓宽农户投资增收途径,帮助农户通过数字理财产品获得更高的收入。从经济增长角度分析,数字金融的发展能够促进经济增长,相对于传统农业部门,工业和服务部门大幅度增加,这些部门技术更加先进,生产更为高效,使其资本收益和劳动报酬远高于传统的农业部门[25],从而进一步提高农户的收入水平。虽然数字金融发展促进农户减贫增收,为普罗大众提供了均等的接触金融服务的机会,却不意味着农户从中受益均等。农村内部均存在严重的“数字鸿沟”,数字金融发展虽然缓解了“工具排斥”,但“自我排斥”所带来的运用差异将直接体现在农户的经济收益上,部分农户群体可利用自身优势破除“自我排斥”,有效使用数字金融,并通过上述三种渠道拓宽家庭收入来源,而另一部分农户则由于在数字金融发展过程中金融素养较低,从而在接触金融服务中出现明显的“知识鸿沟”和“反学习性”,最终导致农户间的收入差距拉大。

假说1:数字金融存在减贫增收效应,但会导致农户内部收入差距拉大。

从数字金融间接效应视域出发,尽管其能够通过促进经济增长进而带动非农就业增加,但是由于农户的社会关系网存在差异,使得农户工资性收入呈现拉大趋势。中国正处于城乡二元结构转换的发展时期,中外学者普遍认为数字金融发展对经济增长具有显著的促进作用,但经济增长所带来的非农就业岗位的增加并不意味着工作机会的均衡分配[26]。具体而言,农户工资性收入差距的产生本质上是农村劳动力流动过程中,农户是否能够获得由数字金融诱发的经济发展所带来的非农就业机会,主要取决于和工作相关的社会关系网络和有效信息。拥有较为广泛社会资本和较高教育程度的农户可以更为高效地与不同人群进行交流,获取有效信息,从而促使其找到工资性收入相对更高的非农工作,使其与有效信息甄别能力较差的农户在工资性收入上产生差距。李雅楠和谢倩芸研究发现经济发展所引起的农户收入差距拉大中,工资性收入差距占据农户收入总差距的40%~55%[27]。

假说2:数字金融发展使得农户工资性收入差距呈现拉大趋势。

从数字金融直接效应角度分析,数字金融在一定程度上缓解了正规金融机构对农户非农和农业生产经营的资金信贷约束,但由于数字金融“使用差异”存在,进而拉大了农户经营性收入差距。进一步分析,数字金融依托其先进的互联网技术突破地理局限,直接拉低了金融服务成本,为不甚发达的区域提供了更便捷的金融服务,将农户连接到数字化信息超级高速公路,改进其市场、服务和信息的可得性,使得金融服务能够更便捷地提供给有需要的人群,即缓解了农户获取资金的限制。但新的问题接踵而至,农户在数字金融运用上的差别逐渐显现。DiMaggio等研究发现,根据2000年美国综合社会调查(GSS)数据,受教育程度高、收入高以及在认知测试中得分高的用户更倾向于用数字金融进行“积累资本”获取经济收益,而社会经济地位低的用户则更多地将资金用于娱乐消遣[28]。那么对于农村区域而言,具有高教育程度、高金融素养的农户更多是根据自己的需求,利用数字金融功能积累发展型要素,以进一步增加收入;而对于金融素养较低、认知程度较差的农户而言则大多将数字金融的功能用于生存性消费与休闲娱乐。由此可见,在给定数字金融接入可及性前提下,数字金融使用的差异已经严重影响不同组别农户的收入不平等程度[29],数字金融的发展对特定的农户更有利,并会造成农户内部收入之间的差距越来越大。

假说3:数字金融发展使得农户经营性收入呈现拉大趋势。

从数字金融直接效应的另一角度分析,数字金融发展带来了多种金融产品和投资理财方式,尽管在一定程度上弥补了“工具排斥”,但由于“自我排斥”依然存在,导致农户财产性收入差距拉大。孙玉环等指出数字金融刺激了农村新型需求的提升,更多的消费方式和服务方式得以拓展,并催生大量的新型金融产品,拓宽了农户的投资理财渠道[30]。进一步分析,虽然数字金融的接入为农户提供了便利的投资理财渠道,使得小农户等弱势群体有机会参与更多金融活动,在一定程度上弥补了该群体获取收入的机会和途径,然而在信息社会里,“自我排斥”在数字金融发展中的“分化效应”同样不容忽视,其直接关系着物质财富的分配,而此效应通过改变认知引起信息匮乏者与富有者之间的财富分化,即弱势群体掌握的信息较为匮乏[31],且由于信息认知偏差的存在,投资理财行为也相对保守,从而失去了很多提高收入的机会与渠道,造成收入差距拉大[32]。因此,对于弱势农户群体,由于“自我排斥”的存在,其对数字金融的接受程度远远不如具有特定资源和高金融素养的农户,后者可将闲置资金通过网络平台投资于基金、股票等金融产品,以此获得更高的财产性收入。因此,“自我排斥”形成的“数字鸿沟”最终会导致农户财产性收入差距拉大。综上所述,数字金融发展有助于提升农户收入,但也加剧了农户之间总体收入和结构性收入的不平等。本文将按照图 2所示的机理框架从实证角度逐一验证上述理论假说。

|

图 2 数字金融对农户收入差距的作用机理框架 |

假说4:数字金融发展使得农户财产性收入呈现拉大趋势。

四、研究设计 (一) 计量模型构建基于上述研究假设,本文运用Firpoet等[33]提出的再中心化影响回归(Recentered Influence Function Regression,RIF)方法进行实证检验,相较于其他计量模型,其能够降低由遗漏变量、双向因果等因素产生的内生性问题的影响。该方法的核心优势在于能够反映解释变量对被解释变量分布统计量(均值、分位数、方差、基尼系数)的边际影响,使研究结果更加稳健,因此在对农户收入差距的影响因素研究中具有得天独厚的优势。其中刻画农户收入不平等最常用的指标为基尼系数,其计算公式如下:

| vGini(FY)=1−2μ−1R(FY) | (1) |

其中

其中p(y)=FY(y)为分布函数,由此进一步定义基尼系数的影响函数为:

| IF(y;vGini)=A2(FY)+B2(FY)y+C2(y;FY) | (2) |

满足:

| A2(FY)=2μ−1R(FY)B2(FY)=2μ−2R(FY)C2(y;FY)=2μ−1{y[1−p(y)]+GL(p(y);FY)} |

从而得到基尼系数的再中心化影响函数:

| RIF(y;vGini )=1+B2(FY)y+C2(y;FY) | (3) |

Firpoet等对上式的估计过程给出了详细讨论,在此不再赘述。本文将农户总收入、财产性收入、工资性收入、经营性收入的基尼系数作为被解释变量,以数字普惠金融指数(DIF)与农户个人、家庭和区域特征作为解释变量进行RIF回归,从而探究数字金融对农户收入差距的影响。本文利用RIF回归方法构建的农户收入差距模型如下:

| Gini( Income )=α+β1DIF+βiXi+ε | (4) |

式(4)中,Gini(Income)为农户收入(总收入、工资性收入、经营性收入、财产性收入)的基尼系数,DIF为数字金融发展水平,Xi为相应的控制变量,α、β1和βi分别表示常数项,ε表示随机误差项。变量的具体赋值见表 1。此外,本文借鉴Barron和Kenny[34]提出的中介模型从农户结构性收入角度探究数字金融发展对农户收入差距的影响机制。完整的中介效应模型如下:

| {Y=φ1+θ1X+ε1M=φ2+θ2X+ε2Y=φ3+θ3X+θ4M+ε3 | (5) |

| 表 1 描述性统计 |

其中:M为中介变量,即本文定义的是否存在信贷约束、农户家庭从事个体私营打工人数和农户家庭金融资产;Y具体代指上述农户收入、农户工资性收入、农户经营性收入、农户财产性收入的基尼系数。如果变量DIF通过变量M来影响Y,则认为信贷约束、从事个体私营打工者和农户家庭金融资产为中介变量,产生的间接影响即为中介效应。其检验过程为:首先检验系数θ1的显著性,如果不显著,表示Y与X不相关,则中介效应模型不成立。若显著,进一步检验系数θ2和θ4的显著性,如果两者均显著且系数θ3不显著,则表明存在完全中介效应;若θ3系数显著但数值小于系数θ1,则表明存在部分中介效应,反之则不成立。

(二) 数据来源、指标选取与描述性统计本文采用2018年中国家庭动态跟踪调查(CFPS)数据和数字普惠金融指数(DIF),其中CFPS涵盖三层数据:(1)户主问卷的个人信息,包括性别、年龄、婚姻状态等;(2)家庭问卷,包括人口、家庭收入、生产性固定资产等;(3)社区问卷信息,包括距县城距离等。基于数据的可得性与匹配性,利用张勋等[6]的方法将上述数据合并,得到2018年覆盖全国25个省级区域的样本数据。数据处理过程如下:保留“农户”样本数据,并剔除核心变量存在缺失的样本,由于本文的主要研究对象为具有劳动能力的人群,故保留年龄18~65岁的样本数据,最终得到有效样本数据4 991份。

被解释变量:农户总收入差距、工资性收入差距、经营性收入差距、财产性收入差距。本文借鉴李涛和么海亮[35]的方法,采用基尼系数来衡量农户各类收入差距。解释变量:数字金融,此部分数据采用北京大学数字金融研究中心课题组发布的数字普惠金融指数(DIF)作为数字金融发展的代理变量。控制变量参考对家庭金融的相关研究,结合CFPS数据库的特点,主要涵盖三类:一是与家庭特征相关,如是否有汽车、是否存在政府资助、家庭规模、是否从事农林牧渔工作等变量;二是与家庭主要决策者相关的因素如年龄、性别、健康、教育、党员身份、婚姻状况、健康状况;三是控制地区发展状况差异的变量,如所属区域、离县城距离情况。三种控制变量代表着不同家庭成员属性、家庭生活态度及所处社会环境等直接可能影响农户收入的因素。具体如表 1所示。

五、实证分析 (一) 数字普惠金融对农户总收入差距基准回归结果采用再中心化影响函数方法(RIF)作为实证检验数字普惠金融指数对农户内部总收入差距影响的基准回归。表 2是农户收入分位数和以基尼系数作为不平等衡量指标的农户内部收入差距的RIF回归估计结果。

| 表 2 农户总收入差距基准回归结果 |

表 2中前五列表示利用RIF无条件分位数回归法对整体农户总收入进行回归的结果,其中选择5个具有代表性的分位点(10%、30%、50%、70%、90%)分别代表最低收入、中低收入、中等收入、中高收入和最高收入五个不同收入阶层的农户群体。列(1)—列(5)表明随着分位数条件分布由低值向高值变化(低收入组向高收入组变动),DIF系数呈持续上升趋势。在分位点q=10%和q=30%条件下,DIF估计系数相对较小,分别为0.010和0.016;在分位点q=70%、q=90%下,DIF的估计系数为0.054、0.191。结果表明,从农户收入增长的视角看,农户减贫增收目标的实现需要数字金融发展加以助力,但对于较高阶层的农户收入群体,这种增收效应更为明显,对较低阶层收入农户群体的增收效应相对有限。为了更全面研究数字金融对农户收入差距的影响,列(6)是利用数字普惠金融指数对农户总收入Gini系数进行RIF的结果,在分别控制个体、家庭和区域层面的情况下,DIF的估计系数仍然为正(0.015),且通过了1%的显著性水平检验,表明数字金融发展的确拉大了农户内部不同组间的收入差距。初步证实本文的假设1。此外,对控制变量的考察发现学历、健康、家庭规模、年龄、婚姻、是否使用手机上网、是否拥有汽车、是否使用互联网、区域环境等均对农户收入差距产生显著影响。值得注意的是,学历越高对农户的收入影响效应越大,受教育程度和健康水平越低,越难以有效发挥数字金融的真实作用,说明了人力资本的重要性。平均年龄的增加将导致农户内部收入差距的加剧。婚姻状态对于中低收入的农户来说具有较大的影响,同时农户结婚率的提高有助于缩小农户内部收入差距。另外是否使用手机上网直接影响农户接入互联网的途径,是居民便捷获得信息的重要手段,能有效帮助居民提高收入,因此对农户收入和收入差距具有较强的影响力。

(二) 数字普惠金融对农户收入结构差距回归结果基准回归结果虽证实了数字金融发展显著正向影响农户收入水平的差距,却无法获知其对农户不同种类收入差距的效应,基于此本文进一步从农户各种类型收入角度展开探析,将有利于理解数字金融对农户收入差距影响的作用机理。本文将农户收入差距分为工资性、经营性、财产性收入差距三部分②。表 3是农户收入来源差距模型的RIF估计结果。列(1)—列(3)表明,在控制相关变量后,数字普惠金融指数在工资性收入差距模型、经营性收入差距模型和财产性收入差距模型中的DIF估计系数均显著为正(0.009、0.011、0.008),其中对于经营性收入差距的影响最大。表明数字金融发展具体通过拉大农户群体间经营性收入差距、工资性收入差距与财产性收入差距来刺激农户总收入差距的扩大。具体的估计结果进一步详细解释和验证了表 2所得出的结论。

②CFPS数据库按照收入来源,将农户收入分为工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入和其他收入,由于CFPS数据中农户的转移性收入和其他收入数据缺失严重且对于数字金融发展的变动不敏感,故不在本文考虑范围。

| 表 3 数字普惠金融与各结构性收入回归结果 |

本部分从数字金融提高非农就业水平机制、信贷约束缓解机制和拓宽投资理财渠道机制三个方面出发,剖析数字金融影响结构性农户收入差距的具体机制和路径。本文将机制变量选定为是否从事个体私营和打工、是否存在信贷约束、农户家庭总金融资产,作为非农就业水平、信贷可得性、投资理财渠道的代理变量③,以识别数字金融对农户结构性收入差距的作用机制(如图 2),并验证假说2、3和4的内部机制。

③是否存在信贷约束:本文采取Jappelli等(1998)的方法对家庭信贷约束直接进行度量。根据2018年CFPS问卷的设计,如果家庭“首选借款对象”为银行和非银行正规金融机构且存在“借款被拒经历”则信贷约束等于1,否则等于0。

首先,数字金融拉大农户工资性收入差距机制分析。从数字金融间接效应中的非农就业水平对工资性收入差距影响的角度分析,在控制了农户特征、家庭特征和区域特征后,表 4报告工资性收入差距作用机制的检验结果。列(1)与列(2)是前文的数字金融关于农户总收入差距与工资性收入差距的基准回归结果,列(3)表示数字金融对非农就业水平的影响系数显著且为正,即说明数字金融发展对非农就业水平提高起到促进作用。由此根据中介效应模型,列(1)与列(3)中DIF系数在1%显著性水平下为正(0.015、0.017),列(4)的非农就业系数在1%显著性水平下为正(1.553),DIF系数(0.012)在5%显著水平下为正且相较于列(1)的有所减小,说明非农就业是数字金融影响农户总收入差距的部分中介变量。进一步分析,列(2)和(3)的DIF的系数显著为正,列(5)的非农就业系数在1%水平下显著为正且DIF的系数不显著,表明非农就业是数字金融影响农户工资性收入差距的完全中介变量,说明具体作用机制为数字金融发展→提高非农就业水平→拉大工资性收入差距→拉大总收入差距,由此验证假说2。

| 表 4 非农就业的中介效应检验结果 |

其次,数字金融拉大农户经营性收入差距机制分析。从数字金融直接效应中的缓解信贷约束对经营性收入差距影响的角度分析,表 5报告经营性收入差距作用机制的检验结果。列(1)与列(2)是前文的数字金融关于农户总收入差距与经营性收入差距的基准回归结果,列(3)表示数字金融对信贷约束的影响系数显著且为正,即说明数字金融发展对信贷约束门槛的降低起到促进作用。由此根据中介效应模型,列(1)和列(3)中DIF系数在1%显著水平下为正(0.015、0.013),列(4)的信贷约束系数(0.715)在5%显著性水平下为正,DIF系数(0.014)在1%水平下显著为正且有所减小,说明农户家庭信贷约束是数字金融影响农户总收入差距的部分中介变量。进一步分析,列(2)的DIF的系数显著为正,列(5)的信贷约束系数在5%水平下显著为正且DIF的系数相较于列(2)有所减小,表明信贷约束是数字普惠金融影响农户经营性收入差距的部分中介变量,具体作用机制为数字金融发展→缓解信贷约束→拉大经营性收入差距→拉大总收入差距,由此验证假说3。

| 表 5 信贷约束的中介效应检验结果 |

最后,数字金融拉大农户财产性收入差距机制分析。从数字金融直接效应中的投资理财渠道对农户财产性收入差距影响的角度分析,表 6报告财产性收入差距作用机制的检验结果。列(1)与列(2)是前文的数字金融关于农户总收入差距与财产性收入差距的基准回归结果,列(3)中数字金融对家庭金融资产的影响系数显著且为正,即说明数字金融发展对提高投资理财产品多样化和金融服务覆盖率起到促进作用。由此根据中介效应模型,列(1)和列(3)中DIF系数在1%的显著性水平下为正(0.015、9.230),列(4)的农户家庭金融资产系数(-0.023)在5%显著性水平下为负,而DIF系数显著为正但有所增大,因此中介效应不显著。金融资产作为投资理财渠道的代理变量不但没有分流数字普惠金融指数对农户收入差距的效应,反而增大了其系数,此结果不符合理论预期。其原因可能是由于家庭金融资产本身就代表了数字金融发展的一方面,而加入后反而放大了数字金融对农户内部收入差距的影响,但这不一定表明数字金融对农户财产性收入差距没有影响。进一步分析,可由列(2)的DIF的系数显著为正,列(5)中信贷约束系数在1%水平下显著为正且DIF系数不显著,表明家庭金融资产是数字普惠金融影响农户财产性收入差距的完全中介变量,具体作用机制为数字金融发展→拓宽投资理财渠道→拉大财产性收入差距→拉大总收入差距,由此验证假说4。

| 表 6 投资理财渠道的中介效应检验结果 |

本文将农户各种类收入的方差分别作为各类农户收入差距的代理变量进行稳健性检验,重新验证数字金融对农户收入差距的影响。稳健性检验的估计结果如表 7所示,列(4)表示农户总收入差距RIF回归结果,DIF系数在1%显著水平下为正(0.078),列(1)—列(3)分别为工资性、经营性、财产性收入差距RIF回归结果,DIF系数均为正(0.070、0.047、0.027),表明数字金融发展拉大农户收入差距,与前文得到的结论基本一致。因此,稳健性检验的结果进一步印证了本文研究假设的成立。

| 表 7 稳健性检验 |

进一步考察数字金融发展对哪类农户群体的收入差距影响较为显著。尽管数字金融的发展使农户的收入差距显著拉大,但如果它更多地促进了在“三大资本”上有优势的农户群体[36],则会进一步加剧农户之间的收入差距,数字金融自身的包容性就会被削弱,进而普惠效果大打折扣。本文将农户按照人力资本、社会资本和物质资本的差异进行分组,分别探析对于拥有不同资本的农户样本中,数字金融发展对农户不同组别间收入差距的影响差异。

人力资本异质性分析:人力资本作为新的生产要素在经济运行中的作用愈显重要,已有研究表明,人力资本是影响居民进入金融市场的潜在因素之一。基于人力资本④分样本对农户收入差距模型回归结果表明⑤,高教育组与高健康组中DIF的系数在1%的置信水平下均显著为正(0.014、0.024),表明当农户属于受教育程度为初中及以上学历或者健康状况为比较健康的群体时,数字金融发展对农户群体内部的收入差距具有显著拉大效应,而低健康组与低教育组中的DIF的系数均不显著,由此表明相对于较低人力资本的农户群体,在高人力资本农户群体中,数字金融对拉大农户内部收入差距的影响更为明显。

④本文采用两种方式刻画人力资本:一是基于户主的受教育年限,将数据分为低教育组(小学及以下)和高教育组(初中及以上);二是基于户主的身体健康状况,将数据分为健康组(比较健康及以上)和非健康组(一般健康及以下)。此外,使用初中作为分界点的原因在于农户的教育水平普遍偏低,小学及以下的样本量约占全样本的2/3,若使用更高教育水平作为分界点,高教育水平组别的样本量将偏低。

⑤限于篇幅,此部分未报告异质性回归结果,如需要,可向作者索取。

社会资本异质性分析:本文中社会资本是指能够帮助个人获取资源以及就业、教育、培训等机会的各种社会关系,这些机会能够显著影响个人收入,特别是对农村居民而言[37]。基于社会资本⑥分样本的农户收入差距模型回归结果表明,存在私人转移财富收入组与高人情支出组中DIF的系数分别在5%和1%置信水平下显著为正(0.016、0.017),表明当农户属于具有私人转移支付收入或较高的人情支出的群体时,数字金融对农户群体内的收入差距具有显著拉大效应,而低人情支出组的DIF系数不显著,无转移收入组中DIF系数为0.010,表明对于无转移支付收入的农户样本,数字金融对农户内部收入差距同样存在拉大效应,但总体而言,相较低社会资本的农户群体,在高社会资本农户群体中,数字金融发展对农户收入差距的拉大效应更为显著。因此,对于农户来说,农村的“关系”资源更可能是富人的资本,农村中的“富裕”家庭往往拥有更丰富的社会资本,而社会资本所带来的“关系”优势可扭曲本就不规范的农村信贷机制和不透明的市场规则,从而在数字金融发展中为自己争取更多的机会从事农村非农经营活动,由此获得高报酬的概率更大,进一步拉大农户之间的收入差距,也印证了周晔馨[38]的观点,即“社会资本并非穷人的资本”。

⑥本文采用两种方式刻画社会资本:一是依据周广肃等的方法,采用家庭是否具有私人转移支付收入作为衡量社会资本的代理指标,并据此将数据分为两组,具有私人转移支付收入,说明家庭与外部来往密切,社会资本更高;二是采用人情支出来衡量社会资本,将数据分为高人情支出组(支出大于1 000元)和低人情支出组(支出小于等于1 000元),人情支出高说明与外部社会关系更丰富,社会资本更高。

从物质资本异质性分析,数字金融对于农村非农经营活动作用主要是加大了物质资本的投入。基于物质资本⑦的农户收入差距模型回归结果,高收入组与高固定性生产资本组的DIF系数分别在1%和5%置信水平下显著为正(0.015、0.032),表明当农户属于具有高收入或较高固定性生产资本的群体时,数字金融发展对农户内部收入差距具有显著拉大效应;而低收入组的DIF系数不显著,低固定性生产资本组的DIF系数在5%置信置信水平下为0.012,表明在低固定性生产资本的农户群体中,数字金融对农户内部收入差距同样存在拉大效应;总体而言,相较于低物质资本的农户群体,在高物质资本农户群体内部,数字金融发展更能扩大农户收入差距。因此,相较于物质资本匮乏的农户而言,拥有高物质资本的农村“精英”在金融参与、分散投资风险、改变风险偏好、降低风险损失等方面拥有更强的能力,其对数字金融的社会经济效应的反应更为显著,因此数字金融拉大农户内部收入差距效应更能在这种“精英”群体中展现[39]。

⑦本文采用两种方式刻画物质资本:一是采用家庭净收入作为物质资本的代理变量,将农户分为低收入组(中位数以下)和高收入组(中位数以上);二是采用是否存在固定性生产资本作为物质资本的衡量标准。

七、主要结论与政策建议本文利用2018年数字普惠金融指数与CFPS数据作为研究对象,采用RIF回归和中介效应模型考察了数字金融对农户内部收入差距的影响及作用机制。研究表明:(1)数字金融对农户收入存在显著的减贫增收效应,并且能够拉大农户之间收入差距,同时从结构性收入角度看,数字金融发展会拉大农户间的工资性、经营性、财产性收入差距,并通过稳健性检验;(2)从间接效应角度分析,数字金融发展促进了农户的非农就业增加,虽提高了农户工资性收入,但农户的教育程度和关系网存在差异,从而导致农户工资性收入呈现拉大趋势;(3)从直接效应角度分析,数字金融发展促进农村金融改革,在一定程度上缓解了信贷约束对农户农业和非农业生产的资金投入限制,但由于农户存在“使用差异”,虽提高了农户经营性收入,但拉大农户内部经营性收入差距。此外,数字金融发展拓宽了金融产品和理财的渠道,提高了农户财产性收入,虽弥补了“二重排斥”中的“工具排斥”,但由于农户“自我排斥”依然存在,导致财产性收入进一步拉大。此外,从“三大资本”分样本回归发现,在高人力资本、高物质资本或高社会资本农户群体中,数字金融对农户内部收入差距的拉大效应更显著。

数字金融具有普惠效应,但在农村地区,“工具排斥”“自我排斥”会抑制数字金融普惠效应的发挥。基于前文分析,提出以下政策建议:第一,应更多关注农村基础教育水平,扩大农村受教育的人口基数,提高数字金融知识宣传的广度与深度,提升农户数字素养,为数字金融在农村地区的有效推广奠定根基,从而提升农村地域整体金融普惠水平。第二,鼓励引导传统金融机构开发数字信息平台,进行数字化转型,做大做强线上业务渠道。充分挖掘数字金融所带来的新机制、新产品、新业态(数字保险、支付清算系统、信用体系),持续推进金融与就业、民生、政策等的融合应用,推出更加符合农户实际需要的数字金融产品[40]。第三,借鉴格莱珉银行等新型业务模式,对数字金融在农村地区发展不完善的业务项目进行补充。格莱珉模式这种非主流模式可形成对主流数字金融服务模式的补充,即对于贫困农户,可利用“互助小组+贷款中心”“顺序放款+分期还款”“三位一体”的经营模式,创建“乞丐贷款”产品对特定贫苦户进行精准扶贫;对于农户经营采用“灵活贷”模式,帮助以自主经营创业为主的农户盘活资金度过难关,增强创业信心,建立扶持农户创业的支撑网络,真正实现数字金融扶持乡村振兴。

| [1] |

张广胜, 田洲宇. 改革开放四十年中国农村劳动力流动: 变迁、贡献与展望[J]. 农业经济问题, 2018(7): 23-35. |

| [2] |

陶云清, 曹雨阳, 张金林, 等. 数字金融对创业的影响: 来自地区和中国家庭追踪调查(CFPS)的证据[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2021(1): 129-144. |

| [3] |

郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020(4): 1401-1418. |

| [4] |

王汉杰, 温涛, 韩佳丽. 深度贫困地区农村金融能够有效缓解农户内部收入差距吗[J]. 金融经济学研究, 2018(5): 117-128. |

| [5] |

田霖. 我国金融排斥的城乡二元性研究[J]. 中国工业经济, 2011(2): 36-45, 141. |

| [6] |

张勋, 万广华, 张佳佳, 等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究, 2019(8): 71-86. |

| [7] |

何婧, 李庆海. 数字金融使用与农户创业行为[J]. 中国农村经济, 2019(1): 112-126. |

| [8] |

BAUER J M. The Internet and income inequality: Socio-economic challenges in a hyperconnected society[J]. Telecommunications Policy, 2018, 42(4): 333-343. DOI:10.1016/j.telpol.2017.05.009 |

| [9] |

谢绚丽, 沈艳, 张皓星, 等. 数字金融能促进创业吗: 来自中国的证据[J]. 经济学(季刊), 2018(4): 1557-1580. |

| [10] |

任碧云, 李柳颍. 数字普惠金融是否促进农村包容性增长: 基于京津冀2114位农村居民调查数据的研究[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2019(4): 3-14. |

| [11] |

周天芸, 陈铭翔. 数字渗透、金融普惠与家庭财富增长[J]. 财经研究, 2021(7): 33-47. |

| [12] |

傅秋子, 黄益平. 数字金融对农村金融需求的异质性影响: 来自中国家庭金融调查与北京大学数字普惠金融指数的证据[J]. 金融研究, 2018(11): 68-84. |

| [13] |

郭继辉, 王泽荣. 数字普惠金融发展能促进家庭消费水平吗: 基于CHFS数据的实证研究[J]. 贵州财经大学学报, 2022(4): 22-31. |

| [14] |

GOMBER P, KOCH J A, SIERING M. Digital finance and finTech: current research and future research directions[J]. Journal of Business Economics, 2017, 87(5): 537-580. DOI:10.1007/s11573-017-0852-x |

| [15] |

杨晶, 丁士军. 农村产业融合、人力资本与农户收入差距[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2017(6): 1-10. |

| [16] |

梁双陆, 刘培培. 数字普惠金融、教育约束与城乡收入收敛效应[J]. 产经评论, 2018(2): 128-138. |

| [17] |

程名望, 史清华, Jin Yanhong, 等. 农户收入差距及其根源: 模型与实证[J]. 管理世界, 2015(7): 17-28. |

| [18] |

刘晓倩, 韩青. 农村居民互联网使用对收入的影响及其机理: 基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J]. 农业技术经济, 2018(9): 123-134. |

| [19] |

徐志刚, 宁可, 朱哲毅, 等. 市场化改革、要素流动与我国农村内部收入差距变化[J]. 中国软科学, 2017(9): 38-49. |

| [20] |

谢家智, 王文涛. 社会结构变迁、社会资本转换与农户收入差距[J]. 中国软科学, 2016(10): 20-36. |

| [21] |

于福波, 张应良. 外出务工、社会资本与农户内部收入差距[J]. 经济与管理研究, 2019(8): 90-103. |

| [22] |

王修华, 赵亚雄. 数字金融发展是否存在马太效应: 贫困户与非贫困户的经验比较[J]. 金融研究, 2020(7): 114-133. |

| [23] |

杨少雄, 孔荣. 数字金融市场参与改善农户收入了吗?[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021(5): 180-190, 200. |

| [24] |

陈宝珍, 任金政. 数字金融与农户: 普惠效果和影响机制[J]. 财贸研究, 2020(6): 37-47. |

| [25] |

ZHAO H J, CHEN L C. A positive mutual impact between inclusive finance and poverty alleviation[J]. Asian Agricultural Research, 2019, 11(1): 33-35, 37. |

| [26] |

周天芸. 农村小额信贷的"使命漂移"与中国验证[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2012(4): 501-505. |

| [27] |

李雅楠, 谢倩芸. 互联网使用与工资收入差距: 基于CHNS数据的经验分析[J]. 经济理论与经济管理, 2017(7): 87-100. |

| [28] |

DIMAGGIO P, HARGITTAI E, CELESTE C. From unequal access to differentiated use: A literature review and agenda for research on digital inequality[J]. Social Inequality, 2004(3): 341-349. |

| [29] |

邱泽奇, 张樹沁, 刘世定, 等. 从数字鸿沟到红利差异: 互联网资本的视角[J]. 中国社会科学, 2016(10): 93-115, 203. |

| [30] |

孙玉环, 张汀昱, 王雪妮, 等. 中国数字普惠金融发展的现状、问题及前景[J]. 数量经济技术经济研究, 2021(2): 43-59. |

| [31] |

粟芳, 方蕾. 中国农村金融排斥的区域差异: 供给不足还是需求不足: 银行、保险和互联网金融的比较分析[J]. 管理世界, 2016(9): 70-83. |

| [32] |

EVANS D S, LEIGHTON L S. The determinants of changes in U.S. self-employment, 1968-1987[J]. Small Business Economics, 1989, 1(2): 111-119. |

| [33] |

FIRPO S, FORTIN N M, LEMIEUX T. Unconditional quantile regressions[J]. Econometrica, 2009, 77(3): 953-973. |

| [34] |

BARON R M, KENNY D A. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182. |

| [35] |

李涛, 么海亮. 消费不平等问题研究综述[J]. 经济社会体制比较, 2013(4): 230-241. |

| [36] |

BARASINSKA N, SCHÄFER D. Is crowdfunding different? evidence on the relation between gender and funding success from a German peer-to-peer lending platform[J]. German Economic Review, 2014, 15(4): 436-452. |

| [37] |

周广肃, 谢绚丽, 李力行. 信任对家庭创业决策的影响及机制探讨[J]. 管理世界, 2015(12): 121-129, 171. |

| [38] |

周晔馨. 社会资本是穷人的资本吗: 基于中国农户收入的经验证据[J]. 管理世界, 2012(7): 83-95. |

| [39] |

蒋岳祥, 付涛. 农村普惠金融对产品创新的影响研究: 基于调节城乡收入差距的作用途径[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2020(5): 90-103. |

| [40] |

马黄龙, 屈小娥. 数字普惠金融对经济高质量发展的影响: 基于农村人力资本和数字鸿沟视角的分析[J]. 经济问题探索, 2021(10): 173-190. |

2023, Vol. 29

2023, Vol. 29