1b. 西南大学 心理学部, 重庆 400715;

2. 重庆大学 马克思主义学院, 重庆 400044

1b. Department of Psychology, Southwest University, Chongqing 400715, P.R. China;

2. School of Marxism, Chongqing University, Chongqing 400044, P.R. China

2020年初暴发的新冠疫情在全球持续蔓延长达三年之久,成为“世界百年未有之大变局”的重要变量,挑战和改变国际政治经济秩序,检验各国的国家治理水平和治理能力。在中国共产党领导下,中国人民以“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神”[1]战胜了新冠疫情,既彰显了中国特色社会主义的显著优势,也体现了中国在重大公共卫生安全方面卓越的治理水平和治理能力。公共卫生安全处于社会秩序稳定、人口环境问题、医疗卫生工作的交叉点, 逐渐成为影响国家总体安全的重要非传统安全因素[2]。新冠疫情历时三年,党中央、国务院坚持科学抗疫、精准抗疫、合力抗疫,中国抗疫取得伟大胜利[3]。究其原因,既有治理主体领导有方、治理理念以民为本、治理机制灵活高效、治理手段务实有力等,也在于“尊重科学”,坚持科学的态度、遵循科学的规律,以科学的手段开展疫情社会治理。自党的十九大报告提出要加强社会心理服务体系建设以来,心理学逐渐进入社会治理尤其是疫情治理的方阵中[4]。事实上,像新冠疫情这样的突发公共卫生事件对人们的心理心态影响极大,研究和把握其影响人们心理心态的机理机制,可为科学治理提供决策依据,提升突发公共卫生安全事件的治理水平和治理能力。

研究发现,心理健康、生活压力、社会公平感、政府工作满意度等社会心态指标是人民美好生活需要满足的影响因素[5]。重大公共卫生安全事件诱发的消极社会情绪会影响个体的心理健康,在一定程度上会消解人民的美好生活感受,其中的民众情绪是影响社会治理效果的重要因素,处于慌乱中的民众情绪具有一定的破坏性和非理智性,及时了解并疏导民众的不良情绪是社会治理的重要内容[6]。研究认为,积极调控重大公共卫生事件的消极社会情绪、加强社会心理服务体系建设是缓解社会矛盾的迫切需要, 是创新社会治理的重要手段, 也是满足人民对美好生活追求的必然要求[7]。近20年来,全球暴发7次重大的公共卫生突发事件,其间对于消极社会情绪的调控,不仅对个体的心理健康有积极意义[8],对维护社会和谐稳定,乃至提高社会治理水平也具有重大的作用[9]。在此背景下,笔者立足于“满足人民美好生活需要”的目标导向,以抗击新冠疫情为切入点,就重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪及其生成机制进行剖析,期待为重大突发公共卫生事件中的群体心理干预提供可行性建议,为重大公共卫生安全事件的社会心理治理贡献中国经验和中国方案。

二、重大公共卫生安全事件中消极社会情绪分析重大公共安全事件一般具有突发性、紧急性、危害性、不确定性,极易诱发各种消极社会情绪,导致群体性恐慌、焦虑、愤怒和冷漠。

(一) 群体恐慌类似SARS、新冠肺炎这样的大型突发公共卫生事件具有起因不明晰、后果不可测、影响范围广、处置艰巨复杂等特点,作为一种应激源,其容易给公众造成恐慌[10]。就个体而言,恐慌情绪在一定程度上具有进化论意义,能够让人们对风险事件保持高度的意识警觉,做出积极的行为反应,从而维持良好的生存状态和较好的生活质量。但是,当一个组织、团体,甚至是整个社会对极端事件的风险产生恐慌性认知时, 便会形成一种集体恐慌症[11]。这种群体性恐慌会加剧恐惧情绪和非理性行为的蔓延,增加危机事件的应对难度,甚至还可能引发次级风险事件。新冠肺炎来势凶猛,其潜伏期长、传染性强、无特效药,人们产生恐慌情绪是一种本能反应。作为一种典型的应激心理反应,恐慌情绪随着疫情的暴发和蔓延而逐渐弥散开来,并且通过人际和群际的交互作用产生几何级的辐射效应,使得整个社会呈现出紧张、敏感、恐惧的氛围。这种集体恐慌,也被称作“风险的社会放大效应”[12],其实质是人们对重大公共卫生安全事件的风险认知所引发的一种负性情绪体验。疫情暴发初期,人们对新冠疫情了解甚少,对其传播途径、致病机制以及如何防护等缺乏科学而全面的认知,仅仅是通过其“极强的传染性”“极高的致死率”等碎片化信息,人们基于自我保护的本能,倾向于对事件做出“极端糟糕”的预估,从而产生恐慌情绪。

(二) 群体焦虑突发公共卫生事件易对公众健康造成严重损害,甚至引发公众焦虑情绪[13]。就个体而言,焦虑情绪让机体产生应激反应,具有积极的适应意义,可以增加人们对威胁性事件的生理唤醒度和行为敏锐度。随着社会中个体焦虑的增加从而形成社会成员共同的焦虑,便产生了社会焦虑,即由于社会中的不确定因素而在民众中产生的压抑、烦躁、不满、非理性冲动等紧张心理,这一紧张心理积聚到一定程度就会形成社会张力, 最终以社会冲突或其他方式释放出来[14]。

新冠疫情暴发中期,人们的恐慌情绪逐渐发展为焦虑情绪。总担心自己被感染而变得疑神疑鬼,每天浏览疫情信息而难以入眠,久居室内不能外出而烦躁不安,不能复工没有收入而忧虑抑郁。随着疫情的进一步扩散,确诊病例、死亡病例和疑似病例的数据直线上升,事态的发展及其对生产生活的影响都充满了不确定性,个体焦虑日益加剧,并逐渐汇聚成一种群体性的焦虑氛围,即社会焦虑。社会焦虑就如一把双刃剑,一方面,适度的社会焦虑可以增加社会活力,让我们采取积极的措施应对疫情,另一方面,普遍长期的社会焦虑使得大量人群承受巨大的精神压力,形成紧张的社会氛围[15],并引发有害的群体行为[16]。基于微博数据的“新冠疫情”分析结果显示,网民对于此次肺炎疫情的态度大致经历了三个阶段,即起伏不定的紧张焦虑期、缓慢攀升的团结振作期以及波动很小的自信平稳期,总体上呈现积极大于消极、正面大于负面的情绪状态[17]。

(三) 群体愤怒基于SARS的研究发现,重大公共安全事件与人们的空间距离和心理距离越近,人们越容易体会到紧张、恐惧和愤怒等负性情绪[18]。愤怒情绪对个体而言,在某种程度上是一种自我保护机制,是对自身需求未满足的一种心理代偿。对群体而言,愤怒情绪更多是一种启动程序,作为中介变量诱发群体的趋同性反应。群体愤怒指群体成员在对群体问题进行认知评价后产生的愤怒情绪体验[19]。愤怒情绪是集体行为产生的重要前提。大量研究表明,群体成员参与集体行动的意愿与群体愤怒的强度呈正相关[20],但是如果群体愤怒通过其他途径得以宣泄,则成员们的集体行动参与意愿会明显减少[21]。在新冠疫情中,人们经历了早期的恐慌、焦虑之后,心理压力如膨胀的气球一样越来越大且越来越不堪重负,急需一个宣泄和释放的出口,于是便激发了内在的防御机制,通过愤怒的形式来转移内心的恐慌和焦虑。群体愤怒如果不及时进行控制和疏导,很可能发展成非规范的集群行为,如打、砸、抢、放火等破坏性行为[22]。

(四) 群体冷漠在突发公共卫生事件的刺激下,人们可能会形成一种无动于衷的态度,即冷漠。“后现代社会生活的主要倾向之一就是个体化”[23],这种个体化倾向强化了人们的自我意识,凡事以自我利益为出发点,漠视人际关系,对周围的人或事保持一种事不关己高高挂起的看客心态。看客心态最典型的表现是看客式冷漠,即当某人身陷困境,需要旁观者给予帮助时,旁观者知道应该伸出援手,而实际行动中却表现为视而不见、麻木冷漠、明哲保身、多一事不如少一事的态度和行为[24]。调查表明,“看客式冷漠”居于我国民众消极社会心态的第二位,已然成为一种普遍的社会现象[25]。在新冠疫情中,经历了恐慌—焦虑—愤怒等几个本能化反应阶段,人们开始“冷静”地观察整体社会环境,“理性”地分析自身的处境,“精致”地筹谋自己的出路,“清晰”地划分自己与他人的界限,以旁观者的身份置身事外,选择性地屏蔽掉自己对他人的情绪感受。群体冷漠的出现,可能是出于自保的无奈之举,可能是因为责任分散而导致的不作为,也可能是新媒体时代海量的信息降低了人们情绪的敏感性。但是这样的情绪泛化,冲击着社会的道德底线,对社会的和谐稳定有着极其严重的不良影响。

三、重大公共卫生安全事件中消极社会情绪的特殊性重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪在作用对象、作用范围、持续时间、传染途径等方面都有显著的特殊性。

(一) 普遍性重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪具有普遍性,其广泛地存在于社会群体或多数社会成员之中, 它不是极少数人的孤立的精神状态。绝大部分民众可能都会在一定程度上经历恐慌—焦虑—愤怒—冷漠这么一个情绪演变过程。基于情绪的进化理论,为了适应生存,人们对负性信息有优先注意的偏好。人脑能够更快更自动地加工负性情绪刺激,以便能够更好地采取趋利避害的行动。恐慌可以提高对疫情风险的认知警惕性,焦虑可以激发潜在的机体免疫力,愤怒是借助合理归因释放内在压力,冷漠则是通过“情绪隔离”的方式避免“情绪的二次受伤”。从生物进化的角度来说,这些情绪表现都是基于自我保护的一种本能反应。也正因为如此,这些情绪才会在社会成员中普遍存在,并且经过集体发酵而成为一种普遍的社会基调。

(二) 具体性重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪具有诱发性,每一种情绪的产生往往都是受到具体对象或事件的直接刺激。人们对疫情中的某些人或者事件形成特定性共识,同时伴随着强烈的情绪体验。比如,“封城”导致了恐慌,“隔离”引起了焦虑,“吃蝙蝠的人”引起了民愤。通常情况下社会情绪不会平白无故产生,一般是有“因”则有“果”,不过也可能会出现社会情绪的泛化或迁移现象。人们从“抢口罩”到“抢酒精”,再到“抢双黄连口服液”,甚至到“抢双黄莲蓉月饼”,一系列疯狂举动的升级,实质上就是对“病毒感染”恐慌的一种泛化情绪。

(三) 暴发性重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪具有时间性,每一种情绪的产生、暴发和消退都具有一定的时间效应。一方面,任何一种情绪基本都遵循从弱到强再到弱的自然变化过程,在非病态情况下,一种情绪不可能永远无限度地发展下去,新冠疫情中的社会情绪也遵循这样的规律。另一方面,这些社会情绪受到情境的影响,情境的变动性决定了社会情绪的波动性。每一次疫情信息的发布,或者某些典型事件的发生,都会让人们产生新的认知,从而产生新的情绪体验,要么是进一步加深之前的社会情绪,要么是彻底颠覆之前的社会情绪形成新的群体情绪。

(四) 感染性重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪具有感染性,是指这些情绪会在群体间相互传播、相互渗透,影响群体成员的认知反应和情绪体验。群体内某一成员的正面或负面情绪感染到群体内其他成员,并在成员间形成多次情绪的反复加强,推动群体中的成员形成同质化的情绪状态和社会认知,在这一过程中,个体的情绪成为他人情绪和行为的诱因和结果[26]。而有意图的情绪感染往往来自处于高地位的领导者和有影响力的群体成员,他们诱发、调整和改变着群体的情绪,有意识地调整群体成员的行为[27]。疫情暴发之后,人们在微博、微信、朋友圈等自媒体平台接收资讯和交流信息的同时,无形之中也在传递着各种情绪。一条未经官方确认的病例信息在各种微信群里风风火火的转发,这些谣言屡禁不止的背后其实是人们无处安放的恐慌。每一次转发,都是一次情绪的发酵。恐慌情绪随着这些“小心提醒”四散开来,使得整个社会都沉浸在“惊弓之鸟”的不安之中。这些情绪都是从很小的一个“点”开始,迅速而广泛地开始蔓延,在极短的时间内汇聚成一种群体氛围。新媒体加速了社会情绪的感染过程,一方面,“意见领袖”们的言论对网民的观念和行为有极大的引导作用,促使网民产生一致性的社会情绪;另一方面,网民之间的信息互动也会使情绪相互感染,促使社会情绪循环增强。

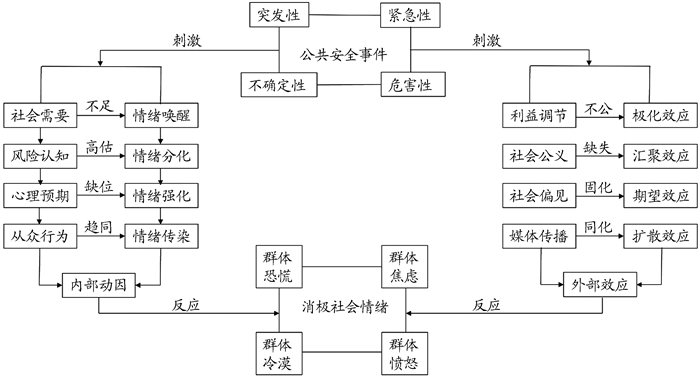

四、重大公共卫生安全事件中消极社会情绪的生成机制重大公共卫生安全事件中的消极社会情绪,在内部因素和外部环境的双重作用下,经历了情绪生成、情绪发展、情绪暴发和情绪传染等几个重要演变阶段,最终形成了具有一定规模且产生了持续效应的情绪氛围。其生成机制参见图 1。

|

图 1 重大公共卫生事件的消极社会情绪生成机制 |

马斯洛需要层次理论认为,低层次需要的满足是高层次需要得以发展的重要前提。人们的积极或者消极情绪取决于自身需要是否得到满足。重大公共卫生安全事件不仅对人们的身体健康、生命安全等方面的安全需要构成了威胁,“封城”、企业停工等举措影响了人们的吃穿住行等最基本的生理需要,同时全民“居家隔离”所导致的社交缺失让情感和归属的需要也无法充分实现。社会成员的需要在当时的社会现实环境中无法有效满足,自然会产生消极情绪,大量个体的消极情绪汇聚在一起,便形成了整体的社会消极情绪。社会需要是重大公共卫生安全事件消极社会情绪产生的原始内驱力,激活了民众对于当时社会环境和社会现状情绪感知的启动键,唤醒了人们对于重大公共卫生安全事件真实的、本能的、即时的情感体验。

2. 风险认知催生消极社会情绪分化风险认知是指民众对风险事件的认识和判断, 是人们面对突发公共卫生事件产生应对行为的基础[28], 也是预防和减轻非理性行为的主要预测因素[29]。风险认知主要由两方面的因素所决定:一是风险事件本身的特性(可能性、可控性); 二是受众个人特征(乐/悲观性、预感力、适应性等)[30];两者也可能发生交互作用。基于民众对突发公共卫生事件的有限认知,其不可预知性、突发性、紧急性、危害性和不确定性等特点,都容易降低大众对此类事件的可控性,从而产生恐慌、焦虑或者非理性的愤怒等消极情绪。与此同时,部分悲观特质的个体,倾向于在此类事件中做出消极的预估,并且有意或无意地将这种情绪传递给其他人,整个社会通过群际成员间的情绪感染而形成一种持久的消极状态。风险认知是重大公共卫生安全事件中消极社会情绪发展的意识前提,是人们基于已有信息对疫情进行分析和预估之后对形势发展作出的综合研判。但是因为不同个体对突发公共卫生事件信息的掌握程度存在差异、个体的个性特征和风险偏好存在差异,从而导致人们对公共卫生安全事件的预判以及相应的情绪体验出现分化。公共卫生安全事件风险的“高估群体”和“低估群体”,社会情绪的效价和强度都可能会出现两极分化。

3. 心理预期促进消极社会情绪强化对潜在负性事件预先的心理准备, 能有效提高人们对该类事件的应对能力, 从而更好地适应环境的变化,这一提前的心理准备过程被称为“心理预期”[31],心理预期可以有效地降低负性事件所产生的情绪影响。突发公共卫生事件暴发之前,普通民众往往是没有任何心理准备的。没有提前预知到事件的暴发,无法精准预测事件的未来走向,在没有充分的“心理准备”的情况下,人们失去了对事件发展的控制感,“无助”“无力”“无奈”等心态催生了一系列消极社会情绪。心理预期是重大公共卫生安全事件中消极社会情绪暴发的导火线,是人们基于风险认知的前提对未来的一种心理准备。当现实与人们的预期不匹配,或者是超出了人们心理承受范围时,便会强化人们的负性情绪。新冠疫情中一次又一次的“没想到”,一次又一次的“没办法”,让人们的情绪从内部体验逐渐变成外部表征,并且通过群际作用积聚、累加,极大地强化了消极社会情绪。

4. 从众心理引发消极社会情绪传染在重大公共卫生安全事件中,即使是非常理性的人,基于群体压力,在“多数人”的行为影响或者情绪渲染下,也可能会选择与群体“趋同”的态度、情感或行为,出现所谓的从众现象。在重大公共卫生安全中,有些人可能是真实从众,即态度和行为都与群体其他成员保持一致;而有些人可能是权益从众,即外在行为与群体一致但是内心依然保持自己原有的态度。有些人可能是有意识从众,故意跟风;而有些人可能是无意识从众,即受到群体成员潜移默化的影响而逐渐改变了自己的态度和行为。正如勒庞在《乌合之众》中指出的一样,“在群体中,每种感情和行动都有传染性,其程度足以使个人随时准备为集体利益牺牲他的个人利益。这是一种与他的天性极为对立的倾向,如果不是成为群体的一员,他很少具备这样的能力”[32]。这犹如社会心理学上的“剧场效应”,只要前排有人站起来,会导致全场的人都站起来[33]。从众心理是重大公共卫生安全事件中消极社会情绪传染的群体联动力,它让人们感到自己的情绪是合理的(他人的选择肯定是有道理的)、安全的(法不责众)、有力量的(人多势众)。基于从众心理,人们对于重大公共卫生安全事件的各种消极情绪在个体间传递、蔓延,进而在群体内产生成员共同分享的情绪集合。这些情绪集合形成了多元化的情绪感染源,在群际之间或群体内部不断地复制、扩散,进而成为弥散在这一时段内的社会总体情绪基调。

(二) 消极社会情绪生成的外部效应 1. 利益冲突催生消极社会情绪的极化效应马克思指出,“人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关”[34]。社会资源分配不均、社会机会获取不公带来的利益差距,会导致某些社会成员心理严重失衡[8]。新冠疫情早期,医疗资源有限导致部分患者得不到及时救治,企业停工导致部分员工没有收入维持房贷车贷甚至是基本生活;国内疫情基本控制住以后,国外居住者隐瞒病情回国导致大量人员隔离,留学生归国不断增加输入性病例。每一种情绪后面都是一对矛盾体,是既得利益者与利益受损者的对抗,所以才有了害怕被病毒感染后不得救的恐慌、害怕失去基本生活保障无法生存的焦虑,所以才有了对隐瞒者的愤慨和对归国留学生的冷漠。利益冲突不仅会引起民众社会情绪的分化,出现积极社会情绪与消极社会情绪的对抗,同时还可能催生消极社会情绪的群体极化效应。所谓群体极化,即团体成员一开始即有某些偏向, 在商议后, 人们朝偏向的方向继续移动,最后形成极端的观点[35]。网民对社会热点事件或突发公共事件,或者是因为社会的公共利益,利用新媒体进行信息的扩散和传播,最后制造具有强大影响力的社会舆论,从而导致群体极化的现象发生[36]。社会学家勒庞认为,群体的思维会受到强烈感情和极端感性的活动支配,他们没有足够的智力控制他们基本的情感状态,便容易产生极化现象[37]。在重大公共卫生安全事件中,人们对于热点事件的认知和态度容易受到意见领袖的左右,而产生偏激、非理性的情绪反应。这些负性情绪在同质群体中交流、讨论以后,会受到思维定势或是认知偏见等因素的影响而进一步极化。这种极化现象往往以阶层或者圈层为载体,促使人们在极端情绪或行为上达成一致性。

2. 社会公义引发消极社会情绪的汇聚效应公平正义从本质上讲是一个规范性范畴,它预设了社会的运行和发展要符合绝大多数人的要求,可以说是个人对社会最基本的价值诉求和愿望期待,也是人类社会的共同向往和理想追求[38]。大部分社会情绪都与社会公平、社会正义有关[39]。公平正义能促进民众心态平和、情绪平衡;社会不公则往往导致民众情绪失衡、心气不顺。一个充满公平正义的良好社会,往往对极端情绪具有过滤功能[40]。现实社会中公平正义的缺失,往往会成为滋生消极社会情绪的温床,且可能引发一系列威胁社会安定的不良行为。关注抗疫物资分配是否合理、关心一线人员工作补贴是否到位,这些都是民众维护“抗疫公平正义”的鲜活表现。公平、公正是一种正当、合理的状态,是人类自我实现的需求[41]。在新冠疫情这种关乎生死的特殊社会背景中,人们对公平感的追求尤为强烈,且更容易形成汇聚效应。即人们对于不公平、不正义事件的认知,经过互动交流以后逐渐达成共识,最后形成一种超越个体态度或观点的整体力量。这种整体力量不是单个力量简单相加之和,而是个体间相互作用以后产生的情绪总量以及情绪增量。社会情绪的汇聚可以是滚雪球式的,通过时间累积效应实现情绪的汇聚。社会情绪的汇聚也可以是聚集式的,通过空间叠加效应实现情绪的汇聚,相关事件可以通过微博热搜、朋友圈刷屏、QQ群转发等形式的空间叠加促使情绪得到强化和升级。

3. 社会偏见强化消极社会情绪的期望效应人们对于政府形象的感知会受到刻板印象的影响而发生偏差[42]。刻板印象是人们对某一类人或事物产生的比较固定、概括而笼统的看法,它多与事实不符,有时甚至是错误的。知觉的刻板化会造成有失公正的社会偏见。在重大公共卫生事件中,民众对政府公信力的质疑可能受两个方面的因素影响:一方面确实是因为部分基层公务人员在事件应对中的执行不力而导致民众愤懑难平,另一方面则可能是部分民众基于刻板印象对政府形象的误解,因此在接触到事件以后的第一反应便是怀疑和诘问。当人们对某一群体存在刻板印象时,便会把一些没有根据的判断强加到他们身上,并且还会不断地筛选所谓的有效信息来反复强化自己的认知。部分民众对于公务员的认知可能还停留在过去的刻板印象中,加上一些媒体为吸引眼球故意夸大抗疫过程中的某些不作为现象,使得部分群众以个别公务人员的行为来对整个政府行为进行判断,从而犯下以偏概全的错误。当人们对后果有期望或期待时,就会引发某种行为,这就是期望效应[43]。对于刻板印象引起的认知偏见,会让民众对基层政府和公务人员的工作举措和成效产生消极的预期,并且无意识地引导自己的情绪和行为与之匹配,从而强化自身的消极社会情绪。部分民众对于已经官方发布的信息始终质疑,面对客观事实依然坚持己见。可见,由于社会偏见引起的消极社会情绪根深蒂固,人们只是相信自己“所相信”的,而不管“事实上”是怎么样的。

4. 媒介传播引发消极社会情绪的扩散效应在新媒体时代,信息的传播更为方便、快捷、直观,人们在社交媒体上的情绪分享具有即时性、生动性和互动性,情绪信息经过媒介的传播会不断被强化放大,进而感染更多的人。社会情绪的产生和传播实质上是一个循环过程,个体的情绪影响他人,众多的人在信息交流和共享之间达成情绪共识,而这些集体情绪又反过来强化个体的情绪,让个体的情绪与群体情绪更加同质化。新媒体的信息传播途径和社交方式扩张了情绪循环的半径,从传统的可见范围内的影响,变成了无法计算的无限量级影响。一个拥有千万粉丝的博主,其在微博上的一句话或者一个表情,都可能引发一场群体性情绪暴发。一条“不转不是中国人”的推文,经过朋友圈和微信群的几何级扩散,也可能会迅速掀起一场情绪暴动。在重大公共卫生事件中,微博微信等自媒体加速了风险信息的传播速度,扩大了风险信息的传播范围,加剧了人们的不安、焦虑和恐慌,也放大了人们对于疫情的群体情绪反应。

综上而论,重大公共卫生安全事件的消极社会情绪生成机制可以归纳为:公共安全事件的突发性、紧急性、危害性、不确定性等刺激内部动因和外部效应,通过内部的社会需要、风险认知、心理预期、从众行为进行消极情绪的唤醒、分化、强化、传染,并耦合外部的利益调节、社会公义、社会偏见、媒体传播等产生消极社会情绪的极化、汇聚、期望、扩散效应,生成群体恐慌、群体焦虑、群体愤怒、群体冷漠等消极社会情绪。

五、重大公共卫生安全事件中消极社会情绪的治理对策从近20年来全球范围内重大公共卫生安全事件的发展轨迹来看,其发生频次、辐射范围、影响程度都呈现出扩张的态势,群体恐慌、焦虑、愤怒、冷漠等消极社会情绪随着世界疫情波动而反复被唤醒、分化、强化、传染。虽然新冠疫情已经结束了,但是未来应对重大公共卫生安全事件的任务依然艰巨。科学把握重大公共卫生安全事件中消极社会情绪生成机制和规律,加强重大公共卫生安全事件中的社会心理疏导与人文关怀,切实做好重大公共卫生安全事件消极社会情绪的调控,才能培育理性平和的社会心态,确保国家社会政治经济的良性有序发展。坚持用科学的视角与人文的关怀去把握重大公共卫生安全事件与人之间的本质联系,将以人为本的理念融入到社会情绪治理中,关注民众现实需求、调整民众风险认知、规范网络情绪互动、强化情感支持系统,是完善重大公共卫生事件治理体系的一个重要环节,也是助力国家治理体系和治理能力现代化的重要手段。

(一) 密切关注民众现实需求,阻断消极社会情绪源头社会情绪是指与公众需要相联系的, 具有特定公众体验、外显态度和行为表现的心理活动的整体过程[10]。在诸如SARS、新冠肺炎等重大疫情中,民众的需求是具有共性和特异性的,主要集中在生活物资的有效保障、医疗资源的充分配备、疫情信息的及时发布、应对措施的科学引导等方面。精准把握民众的现实需求,一方面要注重宏观调控,从国家和政府的层面加强顶层设计,形成体系化的抗疫战略部署;另一方面要重视民意调研,通过网络平台、基层走访等形式了解疫情发展过程中人们的所想、所需、所感,进而开展针对性的惠民工作。只有充分了解民众的合理需求并及时高效地给予反馈,才能将消极社会情绪的苗头遏制住,防止其形成“燎原”之势。

(二) 及时调整民众风险认知,实施消极社会情绪隔离调整民众的风险认知,可以从两个方面入手。一方面,保证信息的充分性、及时性、公开性和透明性,让公众充分了解事件的起因、发展、影响等,对公共卫生安全事件形成正确的认知,让大家“知而不畏”“畏而不慌”“慌而不乱”,既不因低估疫情而疏于防范,也不因高估疫情而惊慌失措。另一方面,积极引导社会成员的集体认知,对人们的消极情绪进行隔离。第一,以积极心理学为引导,降低负性情绪影响。增加正面信息的曝光率,提高民众的认可度;同时允许部分真实的负面信息的客观存在,提高民众的警惕性;通过信息阻断等方式进行情绪隔离,防止负性情绪的舆论占主导地位。第二,以亲社会行为为典范,抵制反向社会情绪蔓延。增加处置公共卫生安全事件中中共党员、基层干部、一线医生、志愿服务模范人物及事迹的曝光率,形成整体积极向上的舆论氛围;坚决合理打击和批判部分极端反向社会情绪,形成群体舆论监督。第三,以专家专业力量辟谣,引领网络正能量。应大力邀请各方面专家开设辟谣通道,举办新闻发布会、录制相关专业视频、稳定网络情绪和社会心态。

(三) 合理引导网络情绪互动,增进积极社会情绪趋同人们在经历一定强度的情绪事件后, 会自愿向他人谈论情绪事件的内容, 以及自己的感受,这种现象被称为情绪社会分享[44]。情绪社会分享激活了个体与社会网络或社会支持系统之间的联系,从而导致社会融合,并因个体反复叙述而建立集体对情绪事件的记忆[45]。群体情绪的产生在很大程度上是基于个体社会情绪分享而产生的群体效应。在整个大的社会环境中,群体情绪往往是分化的。不同的群体之间社会情绪的类别可能不同,同一群体内部社会情绪的强度也可能不同。研究表明,持续地进行社会情绪分享可以增进情绪趋同,即交流双方的情绪反应会趋于一致。因此,可以通过合理的方式对网民的互动进行引导,促使消极情绪与积极情绪的中和,或者是消极情绪向积极情绪趋同。具体做法包括:加强网络舆情监督,借助传媒手段,扩大积极情绪社会分享的辐射面和影响力,缩小消极情绪社会分享的作用对象和持续时间,实现群体间的情绪类别趋同;搭建情绪共享平台,促进正能量群体的内部交流,通过多次对话和反复互动,让高正能量个体带动低正能量个体,实现群体内的情绪强度趋同。

(四) 充分保障情感支持系统,营造积极社会情绪氛围社会情绪调控的最终目标和最理想状态是通过引导社会成员产生快乐的社会情绪[46],进而在整个社会中形成一种乐观的情感氛围,并最终成为一个国家积极向上的情绪文化。这一目标的实现需要构建涵盖整个社会的情感支持系统。一是健全政府、社区等官方支持系统,让民众心有所依。营造积极向上的整体氛围、提供专业的心理健康服务,让民众看到希望,树立信心。二是丰富网络、自媒体等虚拟支持系统,让民众情有所倾。给予适度的网络自由度,允许合理的社会情绪表达,以恰当的方式进行社会情绪疏导,补齐因隔离封闭缺失的支持系统。三是拓展亲友、朋辈、邻里等互助支持系统,让民众困有所解。鼓励民众借助亲朋邻里的力量,形成互助支持体系,解决最现实的最基本的困难。

| [1] |

习近平. 在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话[N]. 人民日报, 2020-09-09(02).

|

| [2] |

韩国元, 冷雪忠. 国内公共卫生安全研究的文献计量分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2022(1): 17-22. |

| [3] |

王伟进, 张亮. 风险防范: 加强和创新社会治理的新的重大任务[J]. 南京社会科学, 2023(1): 60-69. |

| [4] |

许燕, 伍麟, 孙时进, 等. 公共突发事件与社会心理服务体系建设(笔会)[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2020(2): 1-31. |

| [5] |

王俊秀, 刘晓柳, 刘洋洋. 人民美好生活需要的层次结构和实现途径[J]. 江苏社会科学, 2020(2): 19-27, 241. |

| [6] |

王馨玥. 公共突发事件视域下的社会治理困境与化解路径[J]. 领导科学, 2021(16): 57-60. |

| [7] |

伍麟, 刘天元. 社会心理服务体系建设的现实困境与推进路径[J]. 中州学刊, 2019(7): 75-81. |

| [8] |

赵波, 蔡特金, 张志华. 新冠疫情下大学生情绪状态的呈现与调适: 基于自我关怀的视角[J]. 中国青年研究, 2020(4): 49-54. |

| [9] |

盛方富, 李志萌. 重大突发公共卫生事件对经济的冲击、传导及其应对: 以新冠疫情为例[J]. 企业经济, 2020(3): 12-20. |

| [10] |

崔士鑫. 主流媒体如何做好突发公共卫生事件宣传报道[J]. 传媒, 2020(5): 12-16. |

| [11] |

戚建刚. 极端事件的风险恐慌及对行政法制之意蕴[J]. 中国法学, 2010(2): 60-70. |

| [12] |

张继权, 张会, 冈田宪夫. 综合城市灾害风险管理: 创新的途径和新世纪的挑战[J]. 人文地理, 2007(5): 19-23. |

| [13] |

贾伟华, 陈巧格. 2004—2014年郑州市突发公共卫生事件流行病学分析[J]. 现代预防医学, 2016(12): 2145-2147, 2151. |

| [14] |

吴忠民. 渐进模式与有效发展: 中国现代化研究[M]. 北京: 东方出版社, 1999.

|

| [15] |

芮守胜. 谈转型期的社会焦虑问题及应对机制[J]. 商业时代, 2009(35): 8-9, 30. |

| [16] |

吴忠民. 社会焦虑的成因与缓解之策[J]. 河北学刊, 2012(1): 110-114. |

| [17] |

陈兴蜀, 常天祐, 王海舟, 等. 基于微博数据的"新冠疫情"舆情演化时空分析[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2020(2): 409-416. |

| [18] |

钱铭怡, 叶冬梅, 董葳, 等. 不同时期北京人对SARS的应对行为、认知评价和情绪状态的变化[J]. 中国心理卫生杂志, 2003(8): 515-520. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2003.08.001 |

| [19] |

VAN ZOMEREN M, SPEARS R, FISCHER A H, et al. Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 87(5): 649-664. DOI:10.1037/0022-3514.87.5.649 |

| [20] |

石晶, 崔丽娟. 群体愤怒与群体效能对集体行动的驱动: 内在责任感的中介作用[J]. 心理科学, 2014(2): 412-419. |

| [21] |

MUMMENDEY A, KESSLER T, KLINK A, et al. Strategies to cope with negative social identity: Predictions by social identity theory and relative deprivation theory[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1999, 76(2): 229-245. DOI:10.1037/0022-3514.76.2.229 |

| [22] |

李凯, 徐艳, 杨沈龙, 等. 群体愤怒影响集群行为意向的阶层差异[J]. 心理科学, 2018(4): 956-961. |

| [23] |

斐迪南·滕尼斯. 新时代的精神[M]. 林荣远, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006.

|

| [24] |

朱玲玲. 社会转型期道德冷漠矫治的几点思考[J]. 安阳师范学院学报, 2015(4): 1-3. |

| [25] |

叶青青. 看客式冷漠: 心理机制、产生原因及求解之匙[J]. 理论与改革, 2016(4): 128-131. |

| [26] |

王潇, 李文忠, 杜建刚. 情绪感染理论研究述评[J]. 心理科学进展, 2010(8): 1236-1245. |

| [27] |

陈满琪. 群体情绪及其测量[J]. 社会科学战线, 2013(2): 174-179. |

| [28] |

O'NEILL E, BRERETON F, SHAHUMYAN H, et al. The impact of perceived flood exposure on flood-risk perception: The role of distance[J]. Risk Analysis, 2016, 36(11): 2158-2186. |

| [29] |

World Health Organization. Communicating risk in public health emergencies[EB/OL]. [2018-01-10]. http://www.who.int/riskcommunication/guidance/download/en/.

|

| [30] |

谢晓非, 郑蕊, 谢冬梅, 等. SARS中的心理恐慌现象分析[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2005(4): 628-639. |

| [31] |

杨洁敏, 张蜀, 袁加锦, 等. 心理预期与认知方式对负面情绪的交互调节[J]. 心理科学进展, 2015(8): 1312-1323. |

| [32] |

凯斯·R. 桑斯坦. 极端的人群: 群体行为的心理学[M]. 尹弘毅, 郭彬彬, 译. 北京: 新华出版社, 2010.

|

| [33] |

王仕勇. 我国网络流行语折射的社会心理分析[J]. 探索, 2016(6): 172-178. |

| [34] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 187.

|

| [35] |

凯斯·桑斯坦, Sunstein Cass, 黄维明. 网络共和国: 网络社会中的民主问题[M]. 上海: 上海人民出版社, 2003.

|

| [36] |

董玉芝. 新媒体视域下网络群体极化的成因及对策[J]. 新闻大学, 2014(3): 113-119. |

| [37] |

塞奇·莫斯科维奇. 群氓的时代[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2003: 22.

|

| [38] |

罗佳. 社会情绪变化诱因及其疏导[J]. 重庆社会科学, 2016(10): 67-74. |

| [39] |

LIN N, YE X L, ENSEL W M. Social support and depressed mood: A structural analysis[J]. Journal of Health and Social Behavior, 1999, 40(4): 344. |

| [40] |

李萍. 树立公平正义观 消除社会极端情绪[J]. 探求, 2013(5): 21-25. |

| [41] |

熊青. 社会不公平感与情绪状况[J]. 中国健康心理学杂志, 2014(5): 695-697. |

| [42] |

刘云静. 刻板印象对政府形象传播的消极影响及对策分析[J]. 领导科学, 2012(29): 22-24. |

| [43] |

杨宜音. 社会心态形成的心理机制及效应[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2012(6): 2-7, 145. |

| [44] |

RIME B, MESQUITA B, BOCA S, et al. Beyond the emotional event: Six studies on the social sharing of emotion[J]. Cognition & Emotion, 1991, 5(5/6): 435-465. |

| [45] |

孙俊才, 卢家楣. 情绪社会分享的研究现状与发展趋势[J]. 心理科学进展, 2007(5): 816-821. |

| [46] |

陈军亚. 理解基层: 治理属性与改革逻辑[J]. 理论与改革, 2023(5): 146-155. |

2023, Vol. 29

2023, Vol. 29