2. 天津商业大学 经济学院, 天津 300134

2. School of Economics, Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134, P. R. China

城市群是提升我国新型城镇化建设整体协同性的重要空间载体[1]。党的二十大报告提出要“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局”,国家“十四五”规划也明确指出要“优化城市群内部空间结构,形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群”。因此,城市群内部空间体系的优化、均衡化发展以及网络化空间联系的形成对提升城市群发展质量至关重要。以往关于城市群空间体系的研究基于中心地理论[2]、位序—规模法则等[3-4],各城市之间相对静态、独立,体现出较为明显的规模等级规律[5]。伴随经济全球化与信息化浪潮,城市之间的经济互动性与连通性不断增强,城市群空间体系由规模等级秩序走向节点型均衡化发展,大中小城市之间正在形成动态协作的协调发展关系,加快构建科学合理的经济活动空间分布格局[6-8]。

进入数字经济时代,以大数据、云计算、人工智能等为代表的数字技术飞速发展,我国数字经济规模持续扩大,数据作为新兴生产要素被引入产业空间体系变革[9],加速了数字技术与实体经济的纵深融合, 是新时期加速产业结构转型升级、实现经济高质量发展的核心动力[10-11]。数字技术凭借其高时空压缩性、强渗透性和网络效应等特征,迅速拓展至城市社会经济发展的多个领域[12-13],通过破除地理距离空间壁垒,提升地理邻近的多城市功能分工互补程度,加强城际网络化联系,提高资源配置效率,加速经济地理格局重构,从而为新时期实现更高水平的城市群空间体系均衡化发展提供重要支撑。

在数字技术与实体经济深度融合背景下,城市之间的资源要素突破地理空间阻碍而呈现日益频繁的流动态势,城市群空间体系演变的研究视角正在从“地方空间”向“流动空间”转变[14-15]。在流空间视角下,城市群内部的资源要素可以通过信息流、数据流等实现即时移动,使得城际联系更加紧密、资源利用更加高效,从而深刻改变了城市群层面的经济结构体系与空间格局[16-17]。资本、劳动力、信息、技术、数据等多重要素流在城市群内部形成紧密交织的联系网络,对传统“核心—边缘”空间结构形成巨大冲击,加速城市群空间体系由层级化、垂直化的发展模式向网络化、均衡化演变。随着城市群内部的功能联系日益紧密,其整体发展的规模效应正在由中心城市集聚外部性优势向城市群网络外部性优势转变[18-19]。与集聚外部性的高空间依存度相比,网络外部性强调城市的节点属性与可访问性,以及城市之间因功能网络而存在的互补关系,从而弱化地理空间分割性与隐性壁垒,使得知识溢出效应超越地理距离的限制,在空间整合协作中实现创新发展[20-21]。城市群网络外部性的形成以各类资源要素的流动与联系为基础,包括物流[22]、人口流[23]、交通流[24-25]、资本流[26-27]、知识技术流[28-29]等。国内外学者基于不同的联系流对城市群网络结构特征与网络外部性提升机制进行探讨,形成了较为成熟的城市网络体系研究范式。在此基础上,我国数字经济的蓬勃发展进一步突破地理空间与距离壁垒,加速资源要素流动,从而为基于流空间的城市网络外部性提升相关研究提供创新动力。

综上,数字技术的推广与应用促进了城市社会经济发展模式的转型升级,加强了城市之间的密切联系,推动城市群空间体系均衡化发展。同时,基于各类联系流的城市群网络化空间结构的形成能够有效提升其网络外部性,加速数字经济时代的城市群空间体系均衡化发展。目前,关于数字经济促进城市群空间体系均衡化发展的相关研究较少,尚需建立完整的理论体系。此外,基于流空间视角的城市群空间结构演变与网络体系研究也大多立足于单一的资源要素流动,不同资源要素的流动联系对城市之间互动模式的影响存在差异,基于多重联系流的城市网络空间结构与网络外部性提升研究仍需进一步开展。本文可能的边际贡献在于:第一,系统构建数字经济促进城市群空间体系均衡化发展的理论框架,从城市群要素优化和资源整合两个方面,深入分析机制传导路径,同时基于城市群内部的不同联系流,进一步探索城市群整体网络外部性提升对核心机制的调节作用;第二,建立我国19个城市群的综合数据库,分别得到关于城市群数字经济发展水平、空间体系均衡化程度和网络外部性的特征事实,拓展和深化城市群经济发展与空间体系演变领域的研究内容;第三,基于特征事实建立计量模型,实证分析数字经济对空间体系均衡化发展的影响机制,验证理论框架的科学性与合理性。

一、数字经济促进城市群空间体系均衡化发展的理论机制 (一) 直接效应城市群本质上是要素与资源在城市体系内的流动、整合与配置[30]。在数字经济与实体经济融合发展态势下,城市本身的生产要素与创新资源正在突破地理空间壁垒,向城市腹地与邻近城市扩散,推动实现更广范围、更高效率的区域资源优化配置[31]。

从城市群要素优化上看,数据作为新的生产要素进入市场经济体系,给传统的城市社会经济运行模式带来巨大冲击[32]。一方面,大数据本身构成了云计算、人工智能、工业物联网等产业变革核心技术的底层逻辑。数据要素能够穿透组织边界的抑制,实现在网络空间的即时快速传递,且这种传递不受地理空间距离的影响,不存在边际价值递减问题[33-34]。同时,数据要素的权属主体复杂,具有客观性、非稀缺性与非排他性特征,“是工业社会的‘自由’资源”①,任何市场参与主体都可以基于大数据的充分利用实现创新,其创新溢出效应也超越了数据创建所在的部门或领域,可以为其他领域的技术创新跨界提供信息与知识支持。另一方面,基于大数据的统计、分析、挖掘等应用于城市经济发展的诸多场景,蕴含着巨大的社会经济价值[35]。数据要素应用于城市生产领域,客观预测市场需求规模与发展动向,向生产供给部门反馈信息,加速供给侧精准化改革,合理化城市群内部基于比较优势的产业分工结构,推动实现以按需生产、柔性生产、智能化生产为特征的区域综合生产供给体系[36]。数据要素应用于城市生活领域,以数据“跑路”代替人工跑腿,集中体现于移动支付、远程办公、“互联网+教育”“互联网+医疗”“互联网+文化”等诸多生活性服务业部门,加速城市公共服务资源在城市群内的流动,提升区域公共服务均等化、便捷化水平,优化空间资源配置。数据要素应用于城市治理领域,是促进国家治理体系和治理能力现代化的核心驱动力,通过数字化中介以虚体形式对实体城市进行系统性映射与呈现,有效缓解城市运行过程中的信息不对称,提升城市群协同治理水平,加速智慧城市、智慧城市群建设。

① 资料来源:2013年7月,习近平总书记视察中国科学院时的讲话。

从城市群资源整合上看,数字技术在城市社会经济诸多层面的应用与推广,能够降低有限地理空间对资源高效利用的约束性,突破地理距离对创新要素流动的限制,提升空间资源配置效率,提高城市群内部的多向联系性、功能互补性与空间协同性[37]。首先,数字技术具有高时空压缩性。数字技术依托于网络平台的即时连通性,对物理时空产生压缩作用,能够实现信息、技术、知识的瞬时传递、跨界传递,极大地节省了城市群内资源流动的时空成本。同时,数字技术通过网络连接建立新的知识联系,将隐性知识显性化,拓展知识溢出边界,更有利于隐性知识的迅速传播和模仿,从而提升城市群内创新驱动水平,形成新的区域经济增长极[38],推动建构多极点的城市群经济空间体系。其次,数字技术具有强渗透性。以5G、物联网、移动互联网等为依托,数字技术可以与产业链、价值链各环节的实体经济发展相结合,引发全方位变革,以数字化形式客观记录与保存各类经济活动行为,以智能化运行加速传统产业部门的转型升级,推动实现城市群产业体系内所有部门的数字化、智能化改造,提升产业链、价值链各环节的协同互补水平,加速构建产业链的分散式空间集聚格局。最后,数字技术具有网络效应。以虚拟网络空间为平台的数字经济规模在理论上没有数量和容量的限制,可以实现无数个企业的虚拟集聚[39-40],每个企业都可以自由获取虚拟集聚中的共享投入,其产品又可以作为中间投入品继续进行共享,从而无限放大本地市场规模,优化基于虚拟集聚与地理集聚互动的经济空间结构与产业布局,推动形成多中心、均衡化的城市群空间体系。

综上,数字经济依托数据生产要素与数字技术向城市社会经济各个层面的渗透,能够加速地域范围内要素流动,提升区域资源配置效率,从而加快构建城际功能分工格局,加强城市群内部多向联系,推动空间体系均衡化发展。由此,提出以下研究假说。

H1:数字经济对城市群空间体系均衡化发展具有正向的促进作用。

(二) 调节效应传统城市群以中心城市的集聚外部性为基础,其空间体系以单中心、层级化发展模式为主,中小城市发展易受中心城市“集聚阴影”的影响[41-43]。在流空间视角下,以交通流、信息流、资金流、技术流、人才流等为引领的城市间资源要素流动,是形成城市群网络化空间结构的核心驱动力[44-45]。基于网络化空间结构,多城市间协同互补的网络外部性有所提升,对实现城市群空间体系均衡化发展具有重要的推动作用。因此,数字经济时代以各类要素联系流为基础的城市群网络化空间结构的形成,有利于提高城市群网络外部性,完善城际联系互动,强化个体城市的网络节点属性,从而加速城市群空间体系均衡化发展。

交通信息网络为实现城市群内高效的城际连接与互动奠定物理基础。城市群本身是地理位置邻近的多个城市的集合体,具有时空距离上的区位优势。以高速铁路、快速公路、机场交通、港口交通等联合开发为主的城市群交通信息一体化网络建设,能够进一步缩短区域内人流、物流运输距离、节省运输成本,是实现城际要素流动加快、区域资源配置效率提升必不可少的基础设施之一。数字经济与实体经济的深度融合,加速产业转型升级,密切城际互动联系,推动城市群内循环中产业链、价值链各环节的交互协同,客观上要求各类资源要素实现在更广范围内、更高频率上的流动,从而推动区域整体的资源整合。因此,城市群交通信息网络的形成与发展是数字经济时代资源高效流动的重要前提。由此,提出如下研究假说。

H2a:城市群交通信息网络的形成增强数字经济对城市群空间体系均衡化发展的正向效应。

传统生产要素网络为构建城市群内完整的产业分工协作体系提供保障。以资本、劳动力、通用技术等为代表的传统生产要素构成了产业体系形成的要素投入基础。这些生产要素在城市群内部的流动调整与整合优化加强城际联系,加速城市群分工体系的形成。国内外发展经验表明,城市群分工已由产品内分工转向功能分工[46-47]。功能分工更加注重市场主体参与资源配置的基础性作用,强调各城市更好地发挥自身资源禀赋优势,明确功能定位,通过资本、劳动力等生产要素的密切互动,降低空间资源错配概率,促进各城市功能与产业链、价值链分工的紧密融合,形成城市间基于比较优势的分工协作格局,从而构建城市群内相对独立完整的产业分工协作体系。数字经济对实体经济变革的嵌入作用正是依托于产业分工协作体系,通过产业链、价值链各环节的生产要素互动促进城际联系,发挥多城市协作合作的规模效应,推动区域资源整合与配置优化。由此,提出如下研究假说。

H2b:城市群传统要素网络的形成增强数字经济对城市群空间体系均衡化发展的正向效应。

创新生产要素网络是扩大城市群内创新空间溢出半径的重要抓手。依托于数字经济的飞速发展,知识、信息、人才、高端技术等创新生产要素的流动与传播进一步突破物理空间限制,基于数字技术的网络效应,扩大知识学习与交流的空间边界,使得创新空间溢出效应呈几何级放大,加速实现城市群内协同创新发展。城市群内协同创新是促进区域经济协调发展的重要引擎[48]。在数字经济背景下,数据要素介入凭借其非稀缺性、非排他性有效缓解市场信息不对称,优化创新主体获取信息、匹配产品和交易的渠道,降低创新主体寻求合作的门槛,提高跨区域创新合作的可行性,为实现创新主体之间的紧密联接奠定基础。处于创新生产要素网络中的城市,越来越成为资源要素流动与传输的节点,数字经济发展进一步弱化了城市原有的规模等级属性,提升个体城市在城市群内的网络节点属性,从而推动城市群空间体系均衡化发展。由此,提出以下研究假说。

H2c:城市群创新要素网络的形成增强数字经济对城市群空间体系均衡化发展的正向效应。

二、基于理论机制探索的实证研究方法 (一) 模型设置为考察城市群数字经济水平对空间体系均衡化发展的直接影响,设置基准回归模型,利用区位基尼系数(gini)表征城市群均衡化程度:

| $ {\rm{gini}}_{i {\mathrm{t}}}=\beta_0+\beta_1 {\text { dige }}_{i {\mathrm{t}}}+\beta_2 X_{i {\mathrm{t}}}+\mu_i+\gamma_{\mathrm{t}}+\varepsilon_{i {\mathrm{t}}} $ | (1) |

其中:giniit表示城市群i第t年的空间体系均衡化发展水平;digeit表示城市群i第t年的数字经济发展水平;Xit为控制变量,包含其他可能影响城市群空间体系均衡化发展水平的因素,如产业结构、人员流动、货物运输、城市基础设施建设等;μi为个体效应,γt为时间效应,εit为随机误差项。

考虑到城市群网络外部性提升的作用机制,在模型(1)中加入基于不同城际联系流的城市群网络中心势(cenit)作为调节变量,考察城市群网络外部性如何调节数字经济对空间体系均衡化发展的影响:

| $ {\rm{gini}}_{i {\rm{t}}}=\beta_0+\beta_1 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}}+\beta_2 {\text { rail_cen }}_{i {\rm{t}}}\\+\beta_3 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}} \times {\text { rail_cen }}_{i {\rm{t}}}+\beta_4 X_{i {\rm{t}}}+\mu_i+\gamma_{{\rm{t}}}+\varepsilon_{i {\rm{t}}} \\ $ | (2) |

| $ {\rm{gini}}_{i {\rm{t}}}=\beta_0+\beta_1 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}}+\beta_2 {\text { inv_cen }}_{i {\rm{t}}}\\+\beta_3 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}} \times {\text { inv_cen }}_{i {\rm{t}}}+\beta_4 X_{i {\rm{t}}}+\mu_i+\gamma_{{\rm{t}}}+\varepsilon_{i {\rm{t}}} $ | (3) |

| $ {\rm{gini}}_{i {\rm{t}}}=\beta_0+\beta_1 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}}+\beta_2 {\text { sci_cen }}_{i {\rm{t}}}\\+\beta_3 {\text { dige }}_{i {\rm{t}}} \times {\text { sci_cen }}_{i {\rm{t}}}+\beta_4 X_{i {\rm{t}}}+\mu_i+\gamma_{{\rm{t}}}+\varepsilon_{i {\rm{t}}} $ | (4) |

其中:rail_cenit为城市群交通联系网络中心势,以高铁往来班次表征城际交通联系;inv_cenit为城市群投资联系网络中心势,以企业投资表征传统生产要素;sci_cenit为科研联系网络中心势,以科研合作表征创新生产要素。

(二) 变量选取与说明 1. 城市群数字经济发展指数国内外学者在数字经济测度方面已积累不少研究成果,一般通过构建指标体系对一定区域的数字经济发展水平作出评价。如基于中国信息通信研究院《中国数字经济发展白皮书》的指标体系,从数字产业化和产业数字化两个方面综合衡量数字经济水平[49],并加入对数字化治理、数字基础设施、数字融合等方面的考量[50-51]。这类指标体系的构建基于省级层面,数据全面且相对易于获取,但直接应用至城市或城市群层面存在数据缺失、维度不同等问题。基于城市层面的数字经济测度大多基于赵涛等[13]的研究,从互联网发展和数字金融两个维度进行刻画。关于城市群层面数字经济测度的研究较少,有学者通过计算内部各城市数字经济指数的总和或加权平均值而得[52-53]。基于上述研究成果,结合数据可得性与城市群整体发展特性,本文建立城市群数字经济测度指标体系,根据研究假说H1,以数字产业化考量数据要素嵌入对城市群要素优化的影响,以产业数字化考量数字技术应用对城市群资源整合的影响,通过熵值法计算得到城市群数字经济发展指数(dige,具体指标选择参见表 1)。同时,基于赵涛等的城市数字经济测度指标体系②,通过计算各城市加总值得到另一组城市群数字经济发展指数,在实证中替换核心解释变量进行稳健性检验。

② 采用互联网普及率、相关从业人员情况、相关产出情况和移动电话普及率4个指标作为互联网发展的测评维度,并且分别采用百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量和百人中移动电话用户数进行衡量,采用中国数字普惠金融指数来衡量数字金融发展。

| 表 1 城市群数字经济测度指标体系 |

城市群空间体系可以看作城市群内不同规模的城市或城市化地区组成的空间结构,反映一定区域内城市经济活动分布的空间形态[27],其均衡化发展水平可通过空间体系的“极化—均衡”程度衡量,利用城市群内部区位基尼系数(gini)表示:

| $ {\rm{gini}}=\frac{1}{2 N(N-1) \mu} \sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{j=1}^N\left|\frac{p_i}{A_i}-\frac{p_j}{A_j}\right| $ | (5) |

其中:N为城市群内的城市数量,pi、pj分别为城市i和城市j的经济活动集聚规模,Ai、Aj分别为城市i和城市j的国土空间面积,μ是pi/Ai的均值。gini值越大,说明城市群空间体系越趋于极化,均衡化发展程度越低;反之,则说明城市群空间体系的均衡化发展程度越高。各城市经济活动集聚规模(p)用夜间灯光数据表示,将夜间灯光亮度值大于10的栅格视为“城市化地区”[54]并提取至各地级市,加总所有满足条件栅格的夜间灯光值作为城市经济活动集聚规模的代理指标。城市群大多为跨行政区划的经济区域,利用夜间灯光数据可以有效避免统计指标口径不同等测度方法上的缺陷,从而更加精准地度量城市群空间体系均衡化发展程度。

3. 城市群网络外部性测算在流空间视角下,关于城市群网络外部性的测度采用复杂网络分析方法,一般利用网络中心势指标刻画城市群网络的联系紧密度、协同合作度、空间均衡度等[55-56]。网络中心势指标用于测度城市群网络的空间极化程度,由节点中心度指标计算而得,在加权网络中,节点的点度中心度计算公式为:

| $ {\rm{cen}}=\frac{\sum\limits_i^N\left({\text { pcen }}_{i, \max }-{\text { pcen }}_i\right)}{\max \left[\sum\limits_i^N\left({\text { pcen }}_{i, \max }-{\rm{pcen}}_i\right)\right]} $ | (6) |

该值越大,表明整体网络趋向某一个或几个节点集中,未能形成内部高效联系的网络化空间结构,城市群网络外部性较低。反之,则表明各城市的网络节点属性越强,趋于形成多向联系、均衡发展的空间结构,城市群网络外部性较高。

已有研究通常使用城市之间的要素流动表征城际联系强度。根据研究假说H2,利用高铁联系流、资本联系流、知识联系流分别表征交通信息网络、传统要素网络、创新要素网络,基于Python爬虫整理城市群内各城市之间的高铁往来班次、企业相互投资、科研论文合作等OD数据,通过计算每个城市基于不同联系流的点度中心度并汇总至城市群层面,得到城市群各联系网络的网络中心势指标。

4. 控制变量控制变量考虑其他可能影响城市群空间体系均衡化发展的因素,包括城市群产业结构、交通联系程度、基础设施建设水平等。本文中选取城市群第三产业与第二产业增加值之比(ind)表征产业结构,选取城市群公路客运量的对数(lnpass)表征人员流动情况,选取城市群公路货运量(lnfrei)表征货物运输情况,选取城市群市政公用固定资产投资总额的对数(lncinv)表征基础设施投资和建设水平。

(三) 研究区域与数据来源研究区域选定国家《“十四五”新型城镇化实施方案》确定的19个城市群,包括京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游、山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾、哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。数据来源包括:(1)社会经济统计数据,来自《中国城市统计年鉴》、各省份统计年鉴;(2)夜间灯光数据,选取通过整合DMSP-OLS和SNPP-VIIRS数据得到的类DMSP-OLS数据集[58],该数据集利用“伪不变像素”方法对DMSP-OLS数据进行校准,修复SNPP-VIIRS原始月度数据中的缺失值,计算得到校正后的类DMSP-OLS数据③;(3)城际联系流数据,高铁往来班次、企业相互投资、科研论文合作数据分别来自中国铁路客户服务中心、中投数据库和Web of Science数据库。时间跨度为2003—2021年,由于部分年份、部分城市群数据缺失,如高铁往来班次数据始于2007年、企业相互投资数据始于2011年等,最终整理得到全国19个城市群的非平衡面板数据。

③ 数据下载地址为:https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/GIYGJU。

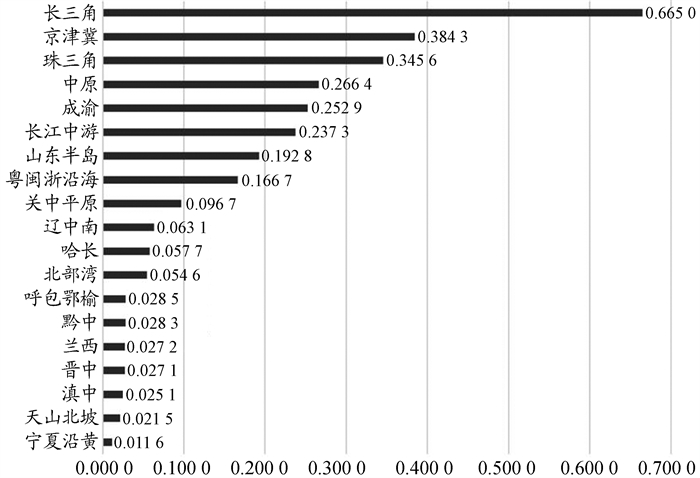

三、基于中国19个城市群特征事实的比较分析 (一) 城市群数字经济发展水平根据表 1,从数字产业化、产业数字化两个维度综合测量城市群数字经济发展水平,利用熵值法计算得出我国19个城市群的数字经济发展指数。2021年各城市群之间的发展差异参见图 1。其中,长三角城市群数字经济发展指数达到0.665 0,与其他城市群拉开较大差距,数字经济发展水平最高;京津冀、珠三角城市群次之,指数在0.3~0.4之间,发展水平较高;中原、成渝、长江中游城市群指数在0.2~0.3之间,处于中等偏上水平;山东半岛、粤闽浙沿海城市群指数在0.1~0.2之间,发展水平相对适中;关中平原、辽中南、哈长、北部湾城市群指数在0.05~0.1之间,处于中等偏下水平;呼包鄂榆、黔中、兰西、晋中、滇中、天山北坡、宁夏沿黄城市群指数在0.05以下,发展水平较低。从整体上看,我国19个城市群的数字经济水平形成了相对的梯度发展趋势,其之间的发展差距与各自城市群的经济基础、产业结构、要素配置、地理区位等因素密切相关。

|

图 1 我国19个城市群数字经济发展水平(2021年) |

由式(5),分别计算得出我国19个城市群历年的区位基尼系数④,其各自的发展历程参见表 2。根据各城市群区位基尼系数的变化,可以将19个城市群按照空间体系均衡化演变特征分为4类:第一类为空间体系均衡化程度显著提升的城市群,包括珠三角、成渝、长江中游、山东半岛、粤闽浙沿海、呼包鄂榆等6个,其区位基尼系数连年降低且整体幅度超过0.1;第二类为空间体系均衡化程度稳步提升的城市群,包括京津冀、长三角、中原、关中平原、晋中、宁夏沿黄、黔中等7个,其区位基尼系数波动下降,整体下降幅度在0.05左右;第三类为空间体系均衡化程度不明显的城市群,包括辽中南、北部湾、天山北坡等3个,其区位基尼系数下降幅度在0.01左右;第四类为空间体系极化发展的城市群,包括哈长、兰西、滇中等3个,其区位基尼系数持续上升。总的来看,我国19个城市群大部分呈现空间体系均衡化发展的态势,个别城市群的均衡化发展趋势不明显。

④ 区位基尼系数的计算基于夜间灯光数据,由于行政区划沿革与当地社会经济发展基础等原因,部分城市早期年份的数据缺失,统计至城市群层面导致少数城市群的数据起始年份不同,如宁夏沿黄城市群始于2004年,黔中城市群始于2011年,兰西城市群始于2013年,北部湾城市群始于2015年,天山北坡城市群始于2017年。

| 表 2 我国19个城市群区位基尼系数演变(2003—2021年) |

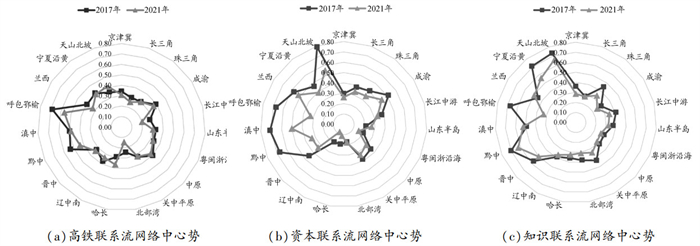

根据不同维度的城际联系流,绘制2017—2021年我国19个城市群网络中心势演变雷达图,结果参见图 2。从整体上看,基于不同联系流的城市群网络中心势在不同程度上趋于降低,表明我国大部分城市群的网络型空间结构日趋成熟。从区域分布上看,东部发达地区、中部地区较大城市群的网络中心势呈现较为明显的下降趋势,网络型空间结构较为完善,其余中西部地区城市群的网络型空间结构尚处于发展阶段。从联系维度上看,基于高铁联系流的城市群网络中心势下降幅度较小且受地理区位的影响较大,高原、丘陵等地区的网络化联系程度明显低于平原地区;基于资本联系流的城市群网络中心势下降幅度明显,表明现阶段依靠资本联系流带动的城市群网络化发展程度较高,即以企业相互投资为代表的传统要素流动是形成城市群网络型空间结构的重要基础;基于知识联系流的城市群网络中心势下降程度较小,并且较大规模城市群中的网络化联系更为紧密。

|

图 2 基于不同联系流的城市群网络中心势演变(2017—2021年) |

基于研究假说H1,考察城市群数字经济发展水平对其空间体系均衡程度的直接影响,对式(1)分别报告双向固定效应、个体固定效应、随机效应回归结果(见表 3)。三种回归估计中,核心解释变量城市群数字经济指数对区位基尼系数的影响均显著为负,说明城市群数字经济发展水平越高,其空间体系极化程度越低、均衡化程度越高,即城市群数字经济水平的提升将促进其空间体系的均衡化发展,H1得到验证。

| 表 3 直接效应回归 |

根据控制变量的回归结果,产业结构系数为正,说明以第三产业为主导的产业结构会在一定程度上促进城市群空间体系的极化发展。人员流动规模系数显著为正,说明城际人员流动规模的扩大实际上提高了城市群空间体系极化程度,不利于其均衡化发展。货物运输规模系数显著为负,说明城际货物运输规模的扩大会提升城市群空间体系的均衡化水平。人员流动与货物运输回归结果的对比表明,城市群空间体系的均衡化更加依赖于物的流动,而非人的流动,这也从侧面反映出在数字技术飞速发展背景下,物的流动可以替代一些不必要的人的流动,更加节省个体参与城市社会经济活动的时空成本,促进区域资源优化配置,推动实现经济活动空间布局的均衡化。城市基础设施投资规模系数显著为负,说明城市群内良好的基础设施建设为加快资源要素流动奠定物理基础,进而有效提升城市群空间体系的均衡化程度。

为尽量消除双向因果、遗漏变量等内生性影响,考虑到城市群空间体系均衡程度可能存在路径依赖,在解释变量中加入区位基尼系数的滞后一期项(gini_l),并以城市群数字经济发展程度的滞后一期项(dige_l)为工具变量,使用Ⅳ-2SLS方法进行面板数据回归,估计结果见表 4。根据第一阶段回归结果,工具变量与核心解释变量显著正相关,且工具变量通过了不可识别检验、弱Ⅳ检验和过度识别检验,证明了工具变量选取的有效性。被解释变量滞后一期项的回归系数显著为正,说明城市群空间体系均衡化发展存在路径依赖。基于上述情况,核心解释变量的解释力与基准回归仍然保持一致,说明在控制已有空间基础和双向因果关系的前提下,城市群数字经济发展水平对其空间体系均衡化发展的影响显著存在。

| 表 4 工具变量回归 |

基于研究假说H2,考察城市群网络外部性提升对数字经济促进空间体系均衡化发展的调节作用,分别加入高铁往来班次(rail)、企业相互投资(inv)、科研论文合作(sci)的网络中心势指标及其与数字经济指数的交互项,回归结果见表 5。根据城市群网络空间结构特征,网络中心势描述资源要素向某一节点或少数几个节点的集中程度,其值越小,说明城际联系越呈现网络化、分散化趋势,城市群空间体系越均衡,即理论上网络中心势与区位基尼系数呈正相关关系。根据直接效应回归结果,城市群数字经济发展水平对其空间体系均衡程度的影响显著为负,则理论上当数字经济与网络中心势的交互项回归系数同样显著为负时,说明引入的调节变量具有强化主效应的作用,即基于某种联系流的城市群网络外部性提升对数字经济促进空间体系均衡化发展起到加速作用,而调节变量本身对空间体系的正向影响与其调节效应的负向影响相互抵消[59]。

| 表 5 调节效应回归 |

从整体上看,基于不同联系流的主效应回归系数均显著为负,说明在控制城市群网络型空间结构条件下,数字经济发展水平仍然是推动城市群空间体系均衡化发展的关键因素;调节效应回归系数均显著为负,说明交通信息网络、传统要素网络、创新要素网络的形成与发展都对主效应具有强化作用,H2a、H2b和H2c均得到验证。其中,交通信息网络中心势的正向调节作用强于其他两个,说明当前阶段我国城市群网络型空间结构的形成主要依靠基础设施建设推动而创新驱动不足,未来城市群的发展必须重视基于资源要素本身加速流动与优化配置的网络化空间体系构建。

(三) 稳健性检验为验证上述回归结果的稳健性,本文将核心解释变量替换为城市群内各城市数字经济发展指数的加总值(dige_r),回归结果见表 6。基准回归结果显示,核心解释变量数字经济发展指数的系数方向和解释力与表 3基本保持一致;调节变量回归结果显示,核心解释变量、调节变量以及交互项的系数方向和解释力与表 5基本保持一致。由此验证了上述回归结果的稳健性。

| 表 6 稳健性检验 |

城市群发展具有区域异质性,如经济发展基础、资源集聚程度、对外开放程度等都对其空间体系均衡化发展水平有影响。由此,本文中将19个城市群按照其所处地区划分为东、中、西部三类,考察异质性条件下城市群数字经济发展水平对空间体系均衡程度的直接影响以及不同联系流网络的调节作用。由于分地区样本量较少,估计方法统一采用个体固定效应,回归结果见表 7。东部地区回归结果与整体回归基本保持一致,城市群数字经济发展水平对其空间体系均衡程度具有显著的促进作用,且群内形成的各类联系流网络增强了上述正向效应。中部、西部地区的基准回归结果与整体回归保持一致,但调节变量回归有所差异。其中,中部地区城市群三种联系流网络的调节效应均不明显,说明基于该地区各城市群内交通联系流、资本联系流以及知识联系流的网络型空间结构尚未发育成熟;西部地区城市群基于资本联系流的网络外部性调节效应较为显著,其他两种联系流的调节作用尚不明显,说明城际高铁往来、科研合作仍需进一步加强。

| 表 7 区域异质性分析 |

基于数字经济的快速发展,本文从城市群空间体系均衡化发展的新动态新特征入手,深入分析数字经济影响城市群空间体系均衡化发展的理论机制,同时,基于内部城际各类联系流,加入城市群网络外部性的调节作用,利用我国19个城市群的多源数据开展实证检验。结果表明:第一,城市群数字经济水平的提升直接促进其空间体系的均衡化发展,在运用工具变量法和替换变量方法处理后结果依然稳健;第二,在数字经济时代背景下,城市群内物的流动相比于人的流动更能促进经济活动空间布局的均衡化,此外,良好的基础设施建设可以有效提升城市群空间体系的均衡化程度,而以第三产业为主导的产业结构会在一定程度上促进城市群空间体系的极化发展,不利于均衡化水平的提升;第三,在流空间视角下,数字经济发展水平仍然是推动城市群空间体系均衡化发展的关键因素,且交通信息网络、传统要素网络、创新要素网络的形成与发展均对主效应具有强化作用;第四,不同地区城市群的数字经济赋能表现存在异质性,三大地区城市群数字经济发展水平对其空间体系均衡程度均体现出较强的促进作用,但在联系流网络的调节效应结果方面存在差别,东部地区各类联系流网络均对主效应有所增强,中部地区各城市群内基于高铁联系流、资本联系流以及知识联系流的网络型结构尚未发育成熟,西部地区城际高铁联系、科研合作仍需进一步加强。

以上研究结论对我国城市群高质量发展与空间体系优化具有一定的政策启示:第一,通过数字技术嵌入实体经济发展,加大区域数字基础设施建设的投入,加速各产业、各行业的数字化转型,努力提高科研创新水平,充分利用数据要素与数字技术的高渗透性、强外部性以及指数级网络效应,降低地理空间和距离对资源高效利用的约束性,重塑和优化城市空间体系,实现均衡化发展;第二,基于数字经济时代的产业转型升级特征,深入挖掘个体城市的资源比较优势,确定每个城市在城市群全产业链、价值链中的功能型地位,加快形成城市群内资源要素流动循环格局,调整优化区域产业结构与空间分布,提升空间资源配置效率;第三,完善城市群内交通、信息等连通网络的建设,以更高效的物流、信息流等取代不必要的“人的流动”,重视个体城市在城市群网络中的节点属性,提升城市之间的多向联系性、功能互补性与空间协同性,避免单点极化空间结构的“集聚阴影”;第四,不同地区城市群的数字经济与空间体系均衡化发展水平存在差异,需要因地制宜、补齐短板,加速形成多中心、网络化、均衡化的城市群空间体系,协调大中小城市的关系,更好地推动新型城镇化。

| [1] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019(1): 13-22. |

| [2] |

沃尔特·克里斯塔勒. 德国南部中心地原理[M]. 常正文, 王兴中, 译. 北京: 商务印书馆, 2010.

|

| [3] |

HARRIS C D, ULLMAN E L. The nature of cities[J]. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 1945, 242(1): 7-17. DOI:10.1177/000271624524200103 |

| [4] |

TAYLOR P J, DERUDDER B. World city network: A global urban analysis[J]. International Social Science Journal, 2007, 31(4): 641-642. |

| [5] |

杨永春, 冷炳荣, 谭一洺, 等. 世界城市网络研究理论与方法及其对城市体系研究的启示[J]. 地理研究, 2011(6): 1009-1020. |

| [6] |

黄妍妮, 高波, 魏守华. 中国城市群空间结构分布与演变特征[J]. 经济学家, 2016(9): 50-58. |

| [7] |

王垚, 钮心毅, 宋小冬. "流空间"视角下区域空间结构研究进展[J]. 国际城市规划, 2017(6): 27-33. |

| [8] |

孙斌栋, 金晓溪, 林杰. 走向大中小城市协调发展的中国新型城镇化格局: 1952年以来中国城市规模分布演化与影响因素[J]. 地理研究, 2019(1): 75-84. |

| [9] |

洪永淼, 汪寿阳. 大数据如何改变经济学研究范式?[J]. 管理世界, 2021(10): 40-55, 72, 56. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2021.10.004 |

| [10] |

VIAL G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144. DOI:10.1016/j.jsis.2019.01.003 |

| [11] |

任保平, 何厚聪. 数字经济赋能高质量发展: 理论逻辑、路径选择与政策取向[J]. 财经科学, 2022(4): 61-75. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2022.04.005 |

| [12] |

GOLDFARB A, TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019(1): 3-43. |

| [13] |

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展: 来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020(10): 65-76. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.10.006 |

| [14] |

CASTELLS M. The rise of the network society[M]. Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1996: 376-482.

|

| [15] |

CAMAGNI R P, SALONE C. Network urban structures in northern Italy: Elements for a theoretical framework[J]. Urban Studies, 1993, 30(6): 1053-1064. DOI:10.1080/00420989320080941 |

| [16] |

王士君, 廉超, 赵梓渝. 从中心地到城市网络: 中国城镇体系研究的理论转变[J]. 地理研究, 2019(1): 64-74. |

| [17] |

朱文晶. 数字经济与城市空间网络发展及治理挑战[J]. 世界地理研究, 2023(11): 82-93. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2023.11.2021185 |

| [18] |

MEIJERS E J, BURGER M J, HOOGERBRUGGE M M. Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe[J]. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 181-198. DOI:10.1111/pirs.12181 |

| [19] |

陆军, 毛文峰. 城市网络外部性的崛起: 区域经济高质量一体化发展的新机制[J]. 经济学家, 2020(12): 62-70. |

| [20] |

BURGER M J, MEIJERS E J. Agglomerations and the rise of urban network externalities[J]. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 5-15. DOI:10.1111/pirs.12223 |

| [21] |

HUANG Y, HONG T, MA T. Urban network externalities, agglomeration economies and urban economic growth[J]. Cities, 2020, 107: 102882. DOI:10.1016/j.cities.2020.102882 |

| [22] |

李鲁奇, 马学广. 基于运单数据的中国快递型物流网络格局、结构与功能: 以宅急送为例[J]. 地理科学, 2019(1): 89-97. |

| [23] |

赵梓渝, 魏冶, 庞瑞秋, 等. 基于人口省际流动的中国城市网络转变中心性与控制力研究: 兼论递归理论用于城市网络研究的条件性[J]. 地理学报, 2017(6): 1032-1048. |

| [24] |

MATSUMOTO H. International urban systems and air passenger and cargoflows: Some calculations[J]. Journal of Air Transport Management, 2004, 10(4): 239-247. DOI:10.1016/j.jairtraman.2004.02.003 |

| [25] |

王姣娥, 杜德林, 金凤君. 多元交通流视角下的空间级联系统比较与地理空间约束[J]. 地理学报, 2019(12): 2482-2494. DOI:10.11821/dlxb201912005 |

| [26] |

钱肖颖, 孙斌栋. 基于城际创业投资联系的中国城市网络结构和组织模式[J]. 地理研究, 2021(2): 419-430. |

| [27] |

孙铁山, 张洪鸣, 李佳洺. 城市网络联系对城市群空间体系集聚水平的影响: 基于2003-2018年中国12个城市群面板数据的实证[J]. 地理研究, 2022(9): 2350-2366. |

| [28] |

LIEFNER I, HENNEMANN S. Structural holes and new dimensions of distance: The spatial configuration of the scientific knowledge network of China's optical technology sector[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2011, 43(4): 810-829. DOI:10.1068/a43100 |

| [29] |

周灿, 曹贤忠, 曾刚. 中国电子信息产业创新的集群网络模式与演化路径[J]. 地理研究, 2019(9): 2212-2225. |

| [30] |

李培鑫, 张学良. 城市群集聚空间外部性与劳动力工资溢价[J]. 管理世界, 2021(11): 121-136, 183, 9. |

| [31] |

邓慧慧, 刘宇佳, 王强. 中国数字技术城市网络的空间结构研究: 兼论网络型城市群建设[J]. 中国工业经济, 2022(9): 121-139. |

| [32] |

张永林. 互联网、信息元与屏幕化市场: 现代网络经济理论模型和应用[J]. 经济研究, 2016(9): 147-161. |

| [33] |

徐翔, 厉克奥博, 田晓轩. 数据生产要素研究进展[J]. 经济学动态, 2021(4): 142-158. |

| [34] |

冯科. 数字经济时代数据生产要素化的经济分析[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2022(1): 1-12. DOI:10.12085/j.issn.1009-6116.2022.01.001 |

| [35] |

杨俊, 李小明, 黄守军. 大数据、技术进步与经济增长: 大数据作为生产要素的一个内生增长理论[J]. 经济研究, 2022(4): 103-119. |

| [36] |

江小涓, 靳景. 数字技术提升经济效率: 服务分工、产业协同和数实孪生[J]. 管理世界, 2022(12): 9-26. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2022.12.002 |

| [37] |

安同良, 杨晨. 互联网重塑中国经济地理格局: 微观机制与宏观效应[J]. 经济研究, 2020(2): 4-19. |

| [38] |

梁琦, 肖素萍, 李梦欣. 数字经济发展、空间外溢与区域创新质量提升: 兼论市场化的门槛效应[J]. 上海经济研究, 2021(9): 44-56. DOI:10.3969/j.issn.1005-1309.2021.09.005 |

| [39] |

王如玉, 梁琦, 李广乾. 虚拟集聚: 新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[J]. 管理世界, 2018(2): 13-21. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.02.002 |

| [40] |

田霖, 韩岩博. 虚拟集聚理论与应用研究评介[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2021(1): 77-90. |

| [41] |

陈玉, 孙斌栋. 京津冀存在"集聚阴影" 吗: 大城市的区域经济影响[J]. 地理研究, 2017(10): 1936-1946. |

| [42] |

HODGSON C. The effect of transport infrastructure on the location of economic activity: Railroads and post offices in the American West[J]. Journal of Urban Economics, 2018, 104: 59-76. DOI:10.1016/j.jue.2018.01.005 |

| [43] |

皮亚彬, 陈耀. 大国内部经济空间布局: 区位、禀赋与一体化[J]. 经济学(季刊), 2019(4): 1289-1310. |

| [44] |

孙斌栋, 华杰媛, 李琬, 等. 中国城市群空间结构的演化与影响因素: 基于人口分布的形态单中心: 多中心视角[J]. 地理科学进展, 2017(10): 1294-1303. |

| [45] |

王少剑, 高爽, 王宇渠. 基于流空间视角的城市群空间结构研究: 以珠三角城市群为例[J]. 地理研究, 2019(8): 1849-1861. |

| [46] |

DURANTON G, PUGA D. From sectoral to functional urban specialisation[J]. Journal of Urban Economics, 2005, 57(2): 343-370. DOI:10.1016/j.jue.2004.12.002 |

| [47] |

郑敏睿, 郑新奇, 李天乐, 等. 京津冀城市群城市功能互动格局与治理策略[J]. 地理学报, 2022(6): 1374-1390. |

| [48] |

田秀娟, 李睿. 数字技术赋能实体经济转型发展: 基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 2022(5): 56-74. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2022.05.005 |

| [49] |

杨慧梅, 江璐. 数字经济、空间效应与全要素生产率[J]. 统计研究, 2021(4): 3-15. |

| [50] |

葛和平, 吴福象. 数字经济赋能经济高质量发展: 理论机制与经验证据[J]. 南京社会科学, 2021(1): 24-33. |

| [51] |

焦音学, 黄群慧. 中国数字经济均衡发展与亲贫性研究[J]. 财贸经济, 2023(8): 91-109. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2023.08.006 |

| [52] |

刘传辉, 杨志鹏. 城市群数字经济指数测度及时空差异特征分析: 以六大城市群为例[J]. 现代管理科学, 2021(4): 92-111. DOI:10.3969/j.issn.1007-368X.2021.04.011 |

| [53] |

郭晗, 全勤慧. 中国城市群数字经济发展测度与空间分布特征分析[J]. 西北工业大学学报(社会科学版), 2023(3): 87-97. |

| [54] |

YI K P, TANI H, LI Q, et al. Mapping and evaluating the urbanization process in Northeast China using DMSP/OLS nighttime light data[J]. Sensors, 2014, 14(2): 3207-3226. DOI:10.3390/s140203207 |

| [55] |

吴康, 方创琳, 赵渺希. 中国城市网络的空间组织及其复杂性结构特征[J]. 地理研究, 2015(4): 711-728. |

| [56] |

韩增林, 袁莹莹, 杨文毅. 流空间视角下的辽中南城市群网络结构与发展模式分析[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2020(4): 508-516. |

| [57] |

OPSAHL T, AGNEESSENS F, SKVORETZ J. Node centrality in weighted networks: Generalizing degree and shortest paths[J]. Social Networks, 2010, 32(3): 245-251. DOI:10.1016/j.socnet.2010.03.006 |

| [58] |

WU Y Z, SHI K F, CHEN Z Q, et al. Developing improved time-series DMSP-OLS-like data (1992-2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, 60: 4407714. |

| [59] |

黄送钦, 吕鹏, 范晓光. 疫情如何影响企业发展预期: 基于压力传导机制的实证研究[J]. 财政研究, 2020(4): 44-57, 65. |

2024, Vol. 30

2024, Vol. 30