改革开放40余年孕育起来的中国家族企业正进入代际传承高峰时期[1],而国际化则是家族企业持续成长的重要战略选择[2]。代际传承会影响家族企业国际化战略决策,但现有文献主要关注家族后代权力涉入对家族企业国际化的影响[3-6],忽视了二代继任方式对家族企业国际化的作用[7]。中国家族企业二代继任方式主要包括渐进式继任和激进式继任两种不同类型[8]。渐进式继任方式指二代继承人从中低层做起,逐步进入企业决策层;激进式继任方式则指二代继承人“空降”进入企业决策层。渐进式继任方式会直接增加家族企业国际化的资源池[7],同时有助于二代继承人构建权威合法性[8-9],从而使二代继承人更有意愿和能力实施国际化战略。

家族企业代际传承过程中父辈与二代继承人之间的权威关系即代际权威会发生变化[10]。代际权威不同意味着二代继承人在家族企业战略决策制定过程中的自由裁量权和合法性不同[11],影响二代继任方式与家族企业国际化之间的关系;在中国经济转型时期,创始人政治身份蕴含着个人能力[12]和权力优势,直接增加家族企业国际化的资源池,同时也有助于二代继承人构建权威合法性[8],因此创始人政治身份可能会削弱二代渐进式继任方式对家族企业国际化的作用;此外,不同年龄的二代继承人在家族企业中的权威合法性不同,影响二代继任方式对家族企业国际化战略决策发挥作用。

对此,本文中拟利用2020年8至11月对重庆和浙江等东西部省(直辖市)家族企业的问卷调查数据,研究二代继任方式对家族企业国际化的影响;分析代际权威、创始人政治身份以及继承人年龄对上述影响关系的调节效应,以揭示二代继任方式对家族企业国际化影响的作用情境。因此,本文拓展了家族企业代际传承与国际化关系的研究视角,对于我国家族企业代际传承与国际化战略决策也具有启示意义。

一、理论分析与研究假设 (一) 二代继任方式对家族企业国际化的影响二代继任方式影响继承人实施国际化战略的意愿。与激进式继任方式相比,渐进式继任方式使二代继承人在接班前已经在家族企业拥有一定的工作经历,更容易理解企业文化和企业战略[13-14],因此对家族企业的认同度较高,进而能够提升继承人的风险承受能力[15-16];同时,继承人在经过长期考核后进入企业决策层,更容易建立个人权威[8-9],因此在进行风险决策时更容易得到家族成员、企业管理层和员工等的认可与支持[1],从而更愿意选择高风险的国际化战略。相反,在激进式继任方式下,二代继承人长期在家族企业外部工作,缺乏深入了解企业文化和价值观的机会,这使得他们很难理解企业文化和企业战略,因此组织认同度较低,从而降低继承人的风险承受能力;同时,继承人以空降方式进入企业决策层,在进行风险决策时难以获得家族成员、企业管理层和员工等的认可与支持[1],导致继承人不愿意选择高风险的国际化战略。

二代继任方式影响继承人实施国际化战略的能力。家族企业领导者有动机使用个人隐性知识和关系网络来推动国际化经营活动[17],而不同继任方式下创始人隐性知识和关系网络向继承人的转移程度不同[18-19]。在渐进式继任方式下,创始人能够有针对性地将自身拥有的知识、技能和商业网络传递给二代继承人,同时创始人还能够通过传承计划安排使二代继承人具备与企业现有业务相关的知识和技能,直接增加家族企业国际化的资源池[7];此外,渐进式继任方式有助于二代继承人平稳地获得权威合法性[8-9],提升其资源调配能力。从而使继承人更有能力推动并贯彻落实国际化战略决策。相反,在激进式继任方式下,二代继承人可能会有意或无意忽略或拒绝创始人提供的帮助[7],因此激进式的二代继承人通常没有继承创始人现有的资源,而是依靠自身的关系网络获得新的资源,因此当继承人实施国际化战略时无法接触到由创始人开发的关系网络,导致继承人的国际化资源范围很窄[7],进而限制继承人探索国际市场机会的能力;同时,在激进式继任方式下,二代继承人的权威合法性较低,资源调配能力较弱。因此本文提出以下研究假设。

H1:与激进式继任方式相比,采取渐进式继任方式的家族企业更倾向于选择国际化战略。

(二) 代际权威的调节效应家族企业代际传承过程通常伴随着权威的改变、适应和巩固[10]。代际权威指父辈与后代之间的权威关系,这种权威关系决定了代际传承过程中后代继承人在决策制定中的自由裁量权和合法性程度[11]。本文认为,二代继任方式对家族企业国际化的影响会受到代际权威的制约。在代际权威水平较大的情况下,二代继承人在家族企业决策制定中的自由裁量权和合法性较低[11],此时二代继承人在家族企业国际化战略决策制定和实施中的作用较小,从而渐进式继任方式对家族企业国际化的作用较小;相反,在代际权威水平较小的情况下,二代继承人在家族企业决策制定中的自由裁量权和合法性较高[11],二代继承人更有能力推动并贯彻落实国际化战略决策,从而渐进式继任方式对家族企业国际化的作用较大。因此本文提出以下研究假设。

H2:代际权威会削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用,即渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用在代际权威大的家族企业更不明显。

(三) 创始人政治身份的调节效应二代继任方式对家族企业国际化的作用会因为创始人政治身份不同而发生变化。第一,家族企业经营高度依赖创始人隐性知识和政治关系等家族资产[20]。创始人政治身份蕴含着个人能力[12]和权力优势,直接增加家族企业国际化的资源池,降低二代渐进式继任方式的资源供应效应;同时,创始人政治身份也能够给创始人及其家族带来更高社会地位、声誉和认可度,因此创始人政治身份是家族企业社会情感财富的重要构成[21]。社会情感财富是家族企业战略决策的重要参照点,家族企业会较少地选择国际化战略以规避社会情感财富的损失[5, 22-23]。因此,当创始人拥有政治身份时,二代渐进式继任方式对家族企业国际化的作用较小。第二,家族企业二代继承人通常并不具备创始人所拥有的个人权威,而外部身份地位成为继承人树立个人权威的重要渠道[8][24]。拥有政治身份的创始人权威合法性较高,而作为一致行动人的二代继承人的权威合法性也相应较高,此时二代继承人通过渐进式继任方式构建个人权威合法性的迫切性和压力较小,导致二代渐进式继任方式对家族企业国际化的作用较小。因此本文提出以下研究假设。

H3:创始人政治身份会削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用,即渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用在创始人拥有政治身份的家族企业更不明显。

(四) 继承人年龄的调节效应二代继任方式对家族企业国际化的影响会受到继承人年龄的制约。中国家族企业二代继承人通常面临“少主难以服众”的合法性劣势[25]。二代继承人年龄较小,意味着继承人在家族企业中的磨练可能不太充分,加之年轻和经验不足,因此继承人更不容易在家族企业内部建立个人权威或合法性,而渐进式继任方式通过让二代继承人在家族企业任职,有助于增强年轻继承人的权威合法性,使继承人更有能力推动并贯彻落实国际化战略决策。因此,在二代继承人年龄较小的情况下,渐进式继任方式对家族企业国际化的积极作用较大。相反,二代继承人年龄较大,意味着继承人经历较多的磨练,已经在家族企业内部建立了一定的个人权威或合法性,此时继承人通过渐进式方式构建个人权威合法性的迫切性和压力较小,从而渐进式继任方式对家族企业国际化的作用较小。因此本文提出以下研究假设。

H4:继承人年龄会削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用,即渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用在继承人年龄大的家族企业更不明显。

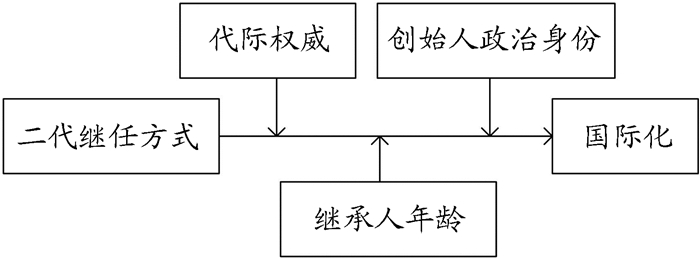

综上所述,本文的研究模型如图 1所示。

|

图 1 研究模型 |

本文数据来源于课题组2020年8月至11月对重庆和浙江等东西部省(直辖市)民营企业的问卷调查。该项问卷调查采取了现场和电子邮件发放问卷两种方式。共发放问卷400份,回收问卷349份。参照周立新[26]的做法,筛选出家族持股比例大于等于50%的民营企业作为家族企业样本,共获得289个家族企业样本,其中从事国际化经营活动的家族企业样本有253个。样本主要集中在重庆和浙江,其中,重庆样本占55.34%,浙江样本占33.60%,两省市样本共占88.94%;其他省市样本占11.06%,涉及山东、上海、江苏和广东等省市。样本的行业分布情况是:制造业样本占78.26%,其他行业样本占21.74%。

(二) 变量测量 1. 被解释变量企业国际化,参考Kafouros等[27]、王益民等[28]的研究,企业国际化采用国际化深度、国际化广度和国际化速度三类指标测量。其中:(1)国际化深度(DEPT),以2019年企业出口销售收入占总销售收入的份额测量;(2)国际化广度(BREA),以企业国际化所涉及的国家数量取自然对数测量;(3)国际化速度(SPEE),以企业国际化所涉及的国家数量除以企业首次国际化扩张至2019年以来的年份数测量。

2. 解释变量二代继任方式(SM),借鉴邹立凯等[8]的研究,将二代担任企业高管(含总经理)或董事(含董事长)之前担任过本企业基层或中层管理职务视为渐进式继任方式,并赋值为1;否则为0。

3. 调节变量(1) 代际权威(TA),量表来自Björnberg和Nicholson[11]的研究,包括“本企业由父辈家族成员制定相关规则”等3个测量题项,采用从“1完全不同意”到“5完全同意”的李克特五点量表度量,量表的Cronbach α为0.731;(2)创始人政治身份(PI),将创始人担任人大代表或政协委员赋值为1,其他为0;(3)继承人年龄(SAGE),具体赋值如下:1=20岁及以下,2=21~30岁,3=31~40岁,4=41岁及以上。

4. 控制变量借鉴家族企业国际化前因的研究文献[4-6, 22-23],本文进一步控制了个体层面、企业层面和区域层面的多个变量,包括企业规模、企业年限、产业类型、企业绩效、家族所有权、地区、二代继承人性别、二代继承人文化程度。其中:(1)企业规模(SIZE),以企业年末资产总额取自然对数测量。(2)企业年限(FAGE),以企业经营年限取自然对数测量。(3)产业类型(INDU),制造业赋值为1,其他为0。(4)企业绩效(PERF),包括利润、销售额、市场份额增长及总资产回报情况4个题项,采用从“1很差”到“5很好”的李克特五点量表,量表的Cronbach α为0.876。(5)家族所有权(FO),以企业主及企业主的家族成员持有的企业股份比例测量。(6)地区(AREA),东部地区(浙江、山东、上海、江苏、广东)赋值为1,其他为0。(7)二代继承人性别(SGEN),女性赋值为1,男性为0。(8)二代继承人文化程度(SEDU),研究生赋值为1,其他为0。

三、实证分析结果 (一) 变量的描述性统计与相关性分析表 1报告了主要变量的描述性统计结果。数据显示,渐进式继任方式(SM)的均值为0.261、标准差为0.440,即有26.1%的样本家族企业选择了二代渐进式继任方式;国际化深度的均值和标准差分别为0.469和0.371,国际化广度(BREA)的均值和标准差分别为1.539和1.050,国际化速度(SPEE)的均值和标准差分别为1.248和2.520,表明不同家族企业的国际化广度和国际化速度差异很大。从变量之间的相关系数看,家族企业国际化深度、广度、速度与渐进式继任方式之间显著正相关(p < 0.10),表明选择渐进式继任方式的家族企业更倾向于选择深度、广泛和快速进入国际市场。下文回归分析部分将对变量之间的关系做进一步检验。

| 表 1 描述性统计分析与相关系数 |

表 2模型2、表 3模型2、表 4模型2报告了渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度影响的检验结果。结果显示:渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度具有显著的正向影响(β=0.169, p < 0.01; β=0.476, p < 0.01; β=1.315, p < 0.01),在考虑了代际权威、创始人政治身份和继承人年龄的调节效应之后,渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的正向影响关系依然显著存在。这说明相对于激进式继任方式,采取渐进式继任方式的家族企业更倾向于选择深度、广泛和快速地进入国际市场。因此假设H1得到验证。

| 表 2 二代继任方式对家族企业国际化深度的影响 |

| 表 3 二代继任方式对家族企业国际化广度的影响 |

| 表 4 二代继任方式对家族企业国际化速度的影响 |

本文引入代际权威与渐进式继任方式的交互项(SM×TA),通过估计交互项系数来验证代际权威对二代继任方式与国际化关系的调节效应。表 2模型3显示:代际权威与渐进式继任方式的交互项(SM×TA)对家族企业国际化深度具有显著负向影响(β=-0.120, p < 0.05)。表 3模型3显示:代际权威与渐进式继任方式的交互项(SM×TA)对家族企业国际化广度具有显著负向影响(β=-0.452, p < 0.01)。表 4模型3显示:代际权威与渐进式继任方式的交互项(SM×TA)对家族企业国际化速度具有显著负向影响(β=-0.858, p < 0.05)。以上结果表明:代际权威显著地削弱了渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的促进作用,即渐进式继任方式对国际化深度、广度和速度的促进作用在代际权威大的家族企业更不明显。因此假设H2得到验证。

3. 创始人政治身份的调节效应本文引入创始人政治身份与渐进式继任方式的交互项(SM×PI),通过估计交互项系数来验证创始人政治身份对二代继任方式与国际化关系的调节效应。表 2模型4显示:创始人政治身份与渐进式继任方式的交互项(SM×PI)对家族企业国际化深度具有显著负向影响(β=-0.223, p < 0.05)。表 3模型4显示:创始人政治身份与渐进式继任方式的交互项(SM×PI)对家族企业国际化广度具有显著负向影响(β=-0.772, p < 0.05)。表 4模型4显示:创始人政治身份与渐进式继任方式的交互项(SM×PI)对家族企业国际化速度具有显著负向影响(β=-1.615, p < 0.05)。以上结果表明:创始人政治身份显著地削弱了渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的促进作用,即渐进式继任方式对国际化深度、广度和速度的促进作用在创始人拥有政治身份的家族企业更不明显。因此假设H3得到验证。

4. 继承人年龄的调节效应本文引入继承人年龄与渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE),通过估计交互项系数来验证继承人年龄对二代继任方式与国际化关系的调节效应。表 2模型5显示:继承人年龄与渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE)对家族企业国际化深度具有显著负向影响(β=-0.129, p < 0.05)。表 3模型5显示:继承人年龄与渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE)对家族企业国际化广度具有显著负向影响(β=-0.456, p < 0.05)。表 4模型5显示:继承人年龄与渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE)对家族企业国际化速度具有显著负向影响(β=-1.321, p < 0.01)。以上结果表明:继承人年龄显著地削弱了渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的促进作用,即渐进式继任方式对国际化深度、广度和速度的促进作用在继承人年龄大的家族企业更不明显。因此假设H4得到验证。

(三) 稳健性检验 1. 重新定义家族企业将控制家族持股比例在50%以上且企业高管团队中至少有一名家族成员的企业界定为家族企业,得到224个家族企业样本。检验结果与前文结论一致(表 5、表 6和表 7):渐进式继任方式与家族企业国际化深度、广度和速度的系数显著为正(β=0.209, p < 0.01; β=0.466, p < 0.01; β=1.380, p < 0.01);代际权威和渐进式继任方式的交互项(SM×TA)与家族企业国际化深度、广度和速度的系数显著为负(β=-0.122, p < 0.05 β=-0.402, p < 0.05; β=-0.780, p < 0.10);创始人政治身份和渐进式继任方式的交互项(SM×PI)与家族企业国际化深度、广度和速度的系数显著为负(β=-0.271, p < 0.05; β=-0.684, p < 0.05; β=-1.555, p < 0.10);继承人年龄和渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE)与家族企业国际化深度、广度和速度的系数显著为负(β=-0.131, p < 0.05; β=-0.455, p < 0.05; β=-1.347,p < 0.01)。

| 表 5 二代继任方式对家族企业国际化深度的影响:稳健性检验(1) |

| 表 6 二代继任方式对家族企业国际化广度的影响:稳健性检验(1) |

| 表 7 二代继任方式对家族企业国际化速度的影响:稳健性检验(1) |

本文中以家族二代(儿子、女儿、儿媳、女婿等)担任企业高管(含总经理)或董事(含董事长)职位,或持有企业股份来表示家族企业已进入代际传承或完成代际传承,得到118个家族企业样本。检验结果与前文结论基本一致(表 8、表 9和表 10):渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度有显著正向影响(β=0.162, p < 0.05; β=0.417, p < 0.10; β=1.565, p < 0.05);代际权威与渐进式继任方式的交互项(SM×TA)对家族企业国际化深度、广度和速度有显著负向影响(β=-0.144, p < 0.05; β=-0.475, p < 0.05; β=-1.331, p < 0.05);创始人政治身份与渐进式继任方式的交互项(SM×PI)对家族企业国际化深度、广度和速度有显著负向影响(β=-0.303, p < 0.05; β=-0.747, p < 0.10; β=-2.119, p < 0.10);继承人年龄与渐进式继任方式的交互项(SM×SAGE)对家族企业国际化深度和速度有显著负向影响(β=-0.176, p < 0.05; β=-1.552p < 0.05)。因此本文研究结论具有较好的稳健性。

| 表 8 二代继任方式对家族企业国际化深度的影响:稳健性检验(2) |

| 表 9 二代继任方式对家族企业国际化广度的影响:稳健性检验(2) |

| 表 10 二代继任方式对家族企业国际化速度的影响:稳健性检验(2) |

国际商务领域、战略管理领域的文献都强调国际化承诺在制定和实施国际化战略中的重要性[29-30]。国际化承诺在很大程度上反映了企业探索和开发国际市场机会的实际资源部署[31],高水平的国际化承诺为家族企业探索和开发国际市场机会部署了更充足的资源,有助于促进家族企业国际化扩张[32]。但是,渐进式继任方式可能会抑制二代继承人及家族企业的国际化承诺[7],降低家族企业探索和开发国际市场机会的资源部署。因此,本文认为,渐进式继任方式会通过降低国际化承诺水平进而削弱其对家族企业国际化的积极效应,即国际化承诺在渐进式继任方式与家族企业国际化之间发挥遮掩效应。

为检验上述关系,本文中借鉴了温忠麟和叶宝娟[33]的检验方法,其中,对国际化承诺的测量,借鉴了Shamsuddoha和Ali[34]的量表,示例题项如“学习出口程序和文件是本企业优先考虑的问题”,采用从“1完全不同意”到“5完全同意”的李克特五点量表度量,量表的Cronbach α为0.768。回归结果见表 11:渐进式继任方式对国际化深度具有显著正向影响(β=0.169, p < 0.01; β=0.196, p < 0.01),对国际化广度具有显著正向影响(β=0.476, p < 0.01; β=0.521, p < 0.01);渐进式继任方式对国际化承诺具有显著负向影响(β=-0.304, p < 0.05);国际化承诺对国际化深度、广度具有显著的正向影响(β=0.088, p < 0.001;β=0.148, p < 0.05)。根据温忠麟和叶宝娟[33]的研究,说明国际化承诺在渐进式继任方式与家族企业国际化深度、广度之间发挥遮掩效应,即渐进式继任方式通过降低国际化承诺水平进而削弱其对家族企业国际化深度、广度的积极效应。

| 表 11 二代继任方式对家族企业国际化的影响 |

代际传承与国际化是家族企业研究领域的热点学术话题,但现有文献很少关注二代继承方式对家族企业国际化的影响[7]。本文中以2020年重庆、浙江等东西部253家家族企业为研究对象,实证研究二代继任方式对家族企业国际化的影响;分析代际权威、创始人政治身份和继承人年龄对上述影响关系的调节效应;此外,探讨国际化承诺在渐进式继任方式与家族企业国际化关系中的遮掩作用。全文主要研究结论如下:第一,与激进式继任方式相比,采取渐进式继任方式的家族企业更倾向于选择深度、广泛和快速地进入国际市场;第二,代际权威、创始人政治身份、继承人年龄会显著地削弱渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的促进作用,即渐进式继任方式对家族企业国际化深度、广度和速度的促进作用在创始人与二代继承人之间的代际权威差异大、或创始人拥有政治身份、或继承人年龄大的家族企业更不明显。第三,国际化承诺在渐进式继任方式与家族企业国际化深度和广度之间发挥遮掩效应,即渐进式继任方式通过降低国际化承诺水平进而削弱其对家族企业国际化深度、广度的积极效应。

本文的理论贡献主要体现在以下几个方面:第一,拓展了家族企业代际传承与国际化关系问题的研究视角。现有关于家族企业代际传承与国际化关系的相关研究,聚焦于家族后代权力涉入对家族企业国际化的直接影响[3-6],很少有文献探讨不同的二代继任方式对家族企业国际化的作用及作用情境[7],本文中在区分二代继承人两种不同继任方式的基础上,首次基于实证研究方法揭示不同二代继任方式对家族企业国际化的差异化影响,并引入代际权威、创始人政治身份和继承人年龄作为情境变量以及国际化承诺作为中介变量,探讨二代继任方式对家族企业国际化的作用情境及过程机制,这一研究拓展了家族企业代际传承与国际化关系问题的研究视角。第二,丰富了制度视角的家族企业国际化研究文献。本文中引入创始人政治身份这一重要的非正式制度因素,探讨创始人政治身份对二代继任方式与家族企业国际化关系的调节效应,发现创始人政治身份削弱了渐进式继任方式对家族企业国际化的促进作用,主要原因是,创始人政治身份有助于增加家族企业国际化的资源池以及二代继承人构建权威合法性,从而削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的作用;同时,创始人政治身份是家族企业社会情感财富的重要构成,而对社会情感财富的追求使渐进式继任方式对家族企业国际化的作用减小。研究结论为企业家政治关系的负面效应[35]增加了新的经验证据,也丰富了制度视角的家族企业国际化研究文献。

本文研究对于家族企业管理实践具一定的启示意义:第一,研究发现渐进式继任方式对家族企业国际化有积极影响,而代际权威会进一步削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的积极作用。因此,家族企业创始人应提前制定传承计划,尽可能安排二代渐进式继任,并在渐进式继任过程中将自身拥有的隐性知识和关系网络等家族资产传递给二代继承人,帮助二代继承人尽快建立权威合法性以降低两代之间的权威差异,充分发挥渐进式继任方式对家族企业国际化的积极作用。第二,研究显示创始人政治身份会显著地削弱渐进式继任方式对家族企业国际化的积极效应,因此家族企业创始人要理性认识政治关系的积极和消极作用,积极构建亲清政商关系;政府部门应着力构建更加公正公平透明的经营环境,充分调动家族企业家经营活动的积极性,降低家族企业家对政治关系的依赖。

| [1] |

窦军生, 张芯蕊, 李生校, 等. 继承人培养模式何以影响家族企业传承绩效: 继承人受认可度的中介效应[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2020(5): 54-70. |

| [2] |

ALAYO M, MASEDA A, ITURRALDE T, et al. Internationalization and entrepreneurial orientation of family SMEs: The influence of the family character[J]. International Business Review, 2019, 28(1): 48-59. DOI:10.1016/j.ibusrev.2018.06.003 |

| [3] |

STIEG P, HIEBL M R, KRAUS S, et al. Born-again globals: Generational change and family business internationalization[J]. European Journal of International Management, 2017, 11(5): 581-605. |

| [4] |

FANG H Q, KOTLAR J, MEMILI E, et al. The pursuit of international opportunities in family firms: Generational differences and the role of knowledge-based resources[J]. Global Strategy Journal, 2018, 8(1): 136-157. DOI:10.1002/gsj.1197 |

| [5] |

DOU J S, JACOBY G, LI J L, et al. Family involvement and family firm internationalization: The moderating effects of board experience and geographical distance[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2019, 59: 250-261. DOI:10.1016/j.intfin.2018.12.004 |

| [6] |

MARIOTTI S, MARZANO R, PISCITELLO L. The role of family firms' generational heterogeneity in the entry mode choice in foreign markets[J]. Journal of Business Research, 2021, 132: 800-812. DOI:10.1016/j.jbusres.2020.10.064 |

| [7] |

SHI H X, GRAVES C, BARBERA F. Intergenerational succession and internationalisation strategy of family SMEs: Evidence from China[J]. Long Range Planning, 2019, 52(4): 101838. DOI:10.1016/j.lrp.2018.05.004 |

| [8] |

邹立凯, 梁强, 王博. 基于权威转换视角的家族企业二代子女继任方式研究[J]. 管理学报, 2019(12): 1771-1780, 1789. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2019.12.004 |

| [9] |

BARACH J A, GANITSKY J B. Successful succession in family business[J]. Family Business Review, 1995, 8(2): 131-155. DOI:10.1111/j.1741-6248.1995.00131.x |

| [10] |

OSNES G. Succession and authority: A case study of an African family business and a clan chief[J]. International Journal of Cross Cultural Management, 2011, 11(2): 185-201. DOI:10.1177/1470595811399196 |

| [11] |

BJÖRNBERG Å, NICHOLSON N. The family climate scales—Development of a new measure for use in family business research[J]. Family Business Review, 2007, 20(3): 229-246. DOI:10.1111/j.1741-6248.2007.00098.x |

| [12] |

LI H B, LIU P W, ZHANG J S, et al. Economic returns to communist party membership: Evidence from urban Chinese twins[J]. The Economic Journal, 2007, 117(523): 1504-1520. DOI:10.1111/j.1468-0297.2007.02092.x |

| [13] |

WIERSEMA M F. Strategic consequences of executive succession within diversified firms[J]. Journal of Management Studies, 1992, 29(1): 73-94. DOI:10.1111/j.1467-6486.1992.tb00653.x |

| [14] |

万希. 我国家族企业接班人模式的比较和分析[J]. 经济经纬, 2007(1): 116-118. |

| [15] |

SIEGER P, ZELLWEGER T, AQUINO K. Turning agents into psychological principals: Aligning interests of non-owners through psychological ownership[J]. Journal of Management Studies, 2013, 50(3): 361-388. DOI:10.1111/joms.12017 |

| [16] |

陈灿君, 许长新. 家族企业差异性接任方式对创新投入的影响: 基于组织认同理论[J]. 当代财经, 2021(8): 90-101. |

| [17] |

CESINGER B, HUGHES M, MENSCHING H, et al. A socioemotional wealth perspective on how collaboration intensity, trust, and international market knowledge affect family firms' multinationality[J]. Journal of World Business, 2016, 51(4): 586-599. DOI:10.1016/j.jwb.2016.02.004 |

| [18] |

CABRERA-SUÁREZ K, DE SAÁ-PÉREZ P, GARCÍA-ALMEIDA D. The succession process from a resource-and knowledge-based view of the family firm[J]. Family Business Review, 2001, 14(1): 37-46. DOI:10.1111/j.1741-6248.2001.00037.x |

| [19] |

YADAV M S, PRABHU J C, CHANDY R K. Managing the future: CEO attention and innovation outcomes[J]. Journal of Marketing, 2007, 71(4): 84-101. DOI:10.1509/jmkg.71.4.084 |

| [20] |

FAN J P H, WONG T J, ZHANG T Y. Founder succession and accounting properties[J]. Contemporary Accounting Research, 2012, 29(1): 283-311. DOI:10.1111/j.1911-3846.2011.01099.x |

| [21] |

胡旭阳, 吴一平. 创始人政治身份与家族企业控制权的代际锁定[J]. 中国工业经济, 2017(5): 152-171. |

| [22] |

GOMEZ-MEJIA L R, MAKRI M, KINTANA M L. Diversification decisions in family-controlled firms[J]. Journal of Management Studies, 2010, 47(2): 223-252. DOI:10.1111/j.1467-6486.2009.00889.x |

| [23] |

RAY S, MONDAL A, RAMACHANDRAN K. How does family involvement affect a firm's internationalization? An investigation of Indian family firms[J]. Global Strategy Journal, 2018, 8(1): 73-105. DOI:10.1002/gsj.1196 |

| [24] |

胡旭阳, 吴一平. 中国家族企业政治资本代际转移研究: 基于民营企业家参政议政的实证分析[J]. 中国工业经济, 2016(1): 146-160. |

| [25] |

李新春, 韩剑, 李炜文. 传承还是另创领地: 家族企业二代继承的权威合法性建构[J]. 管理世界, 2015(6): 110-124, 187. |

| [26] |

周立新. 家族企业国际化与企业绩效: 家族传承意愿与政治关系的调节效应[J]. 管理评论, 2019(9): 159-168. |

| [27] |

KAFOUROS M I, BUCKLEY P J, CLEGG J. The effects of global knowledge reservoirs on the productivity of multinational enterprises: The role of international depth and breadth[J]. Research Policy, 2012, 41(5): 848-861. |

| [28] |

王益民, 梁枢, 赵志彬. 国际化速度前沿研究述评: 基于全过程视角的理论模型构建[J]. 外国经济与管理, 2017(9): 98-112. |

| [29] |

COVIELLO N, KANO L, LIESCH P W. Adapting the Uppsala model to a modern world: Macro-context and microfoundations[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(9): 1151-1164. |

| [30] |

PONGELLI C, CAROLI M G, CUCCULELLI M. Family business going abroad: The effect of family ownership on foreign market entry mode decisions[J]. Small Business Economics, 2016, 47(3): 787-801. |

| [31] |

VAHLNE J E, JOHANSON J. From internationalization to evolution: The Uppsala model at 40 years[J]. Journal of International Business Studies, 2017, 48(9): 1087-1102. |

| [32] |

GRAVES C, SHI H X, BARBERA F. Family-centred non-economic goals and the internationalisation of family firms: Evidence from Australia[J]. International Business Review, 2022, 31(4): 101974. |

| [33] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731-745. |

| [34] |

SHAMSUDDOHA A, ALI M Y. Mediated effects of export promotion programs on firm export performance[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2006, 18(2): 93-110. |

| [35] |

袁建国, 后青松, 程晨. 企业政治资源的诅咒效应: 基于政治关联与企业技术创新的考察[J]. 管理世界, 2015(1): 139-155. |

2024, Vol. 30

2024, Vol. 30