2. 西安电子科技大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710071

2. School of Economics and Management, Xidian University, Xi'an 710071, P. R. China

2014年1月“奥赛康事件”之后,监管当局实施了一系列政策“微调”和“补丁”,使IPO市场表现出与以往截然不同的特征:第一,新股发行市盈率骤降至近年来的最低水平。2009年至2014年2月期间,中国A股上市公司平均发行市盈率在40倍左右,随市场行情波动起伏;创业板上市公司由于处在快速成长期,其发行市盈率通常高于主板和中小板上市公司。而在2014年6月之后,主板、中小板和创业板上市公司发行市盈率骤降至20倍左右的水平。第二,新股上市后受市场追捧热度急剧膨胀,价格向上修正幅度明显放大。新股抑价发行在中国IPO历史上并不罕见,但2014年6月之后尤其严重和普遍,大量新股上市5日和10日收益率达到了131%和273%。第三,询价机构申报折溢价分布特征发生骤变。在2014年2月之前,不同询价机构估值准确性存在差异,既可能存在高估股权价值的机构也存在低估的机构,平均询价机构申报折溢价比率近似服从正态分布。而在2014年6月之后,询价机构报价准确性惊人地提高,绝大多数机构申报折溢价比率为1,普遍高报或低报的机构寥寥无几。从上述变化看,2014年6月之后,IPO询价机构的报价出奇一致,而一级市场投资者和二级市场投资者对IPO上市公司股权价值的判断却出现了严重分歧;同时骤然升高的新股上市收益率可能意味着IPO价格严重低于二级市场投资者预期。

那么,重新开启的IPO市场特征为什么会骤然转变?新股发行价格是否严重低估?股票一级市场与二级市场的定价分歧为何扩大?厘清这些问题对于进一步明确中国未来新股发行体制改革的方向有着非常重要的意义。

我们注意到在“奥赛康事件”之后,监管部门采取了密集的政策修订、发布公告、窗口指导等干预措施,那么行政干预是否为导致IPO市场特征骤变的主要原因呢?本文结果表明:(1)行政干预显著影响了2014年6月以来上市公司新股发行定价效率,对内在价值定价效率和交易价值定价效率产生相反作用,一方面降低了发行价格相对于股权内在价值的溢价,另一方面扩大了发行价格相对于二级市场交易价值的折价;(2)监管部门的行政干预是2014年6月以来一、二级市场分歧扩大的主要原因,并显著影响了新股发行定价的内在价值定价效率和交易价值定价效率。

本文的贡献主要体现在两个方面,一是本文考察了中国股票发行制度第三阶段改革背景下行政干预对IPO定价机制和定价效率的影响,揭示了当下市场化改革的困境和行政干预的成本。二是本文采用的研究方法与以往不同:(1)本文构建了新股发行定价的内在价值定价效率和交易价值定价效率两个指标。在传统的研究中,IPO折价(首日收益率)通常被作为定价效率的代理变量,实际上混合了一级市场估值泡沫和二级市场溢价两方面的影响,无法真实、完整地呈现新股定价效率。本文的指标重构方法与熊艳等[1]提出的一级市场定价效率和二级市场定价效率类似,但在测算上市公司股权内在价值和交易价值的方法上作了改进。(2)本文利用询价机构报价数据和对上市后价格预测数据构建了一、二级市场定价分歧指标,该指标的优势在于保证了两级市场上意见分歧主体的一致性,且剔除了二级市场非理性定价因素的影响,具有比较良好的性质。

文章其余部分安排如下:文章第二部分回顾IPO定价效率的相关文献;第三部分分析行政干预对IPO定价效率和一、二级市场分歧的影响,提出研究假设;第四部分介绍了指标设计、检验方法以及样本和数据;第五部分汇报了实证结果;最后一部分是文章的结论和政策建议。

二、文献回顾在现有的文献中,西方学者大多将发行抑价率作为衡量IPO定价效率的指标,其逻辑是:对发行人而言,抑价发行导致大量货币资金留在桌上(Left on the table),发行人股权稀释代价较高[2];对市场而言,IPO发行价格相对于上市首日价格的稳定折价所形成的超额收益,引致大量资金囤积于一级市场,造成资金配置效率的损失。

影响IPO定价效率的原因比较复杂,可划分为基于市场行为的观点和基于制度差异的观点。前者揭示了非完全有效市场上发行人和承销商主动抑价发行的策略动机:以较低的发行价格来补偿投资者面临的不确定性风险[3],传递上市公司价值信号[4-5],吸引更多的外部投资者,从而削弱外部投资者的控制权,维持原股东对上市公司的控制[6-7]。基于制度差异的观点主要包括两类:一是IPO定价制度对发行价格的影响,例如Pukthuanthong等[8]、Kucukkocaoglu[9]分别比较了询价和拍卖两种方式在美国、日本及土耳其证券交易市场上的发行抑价率;二是其他经济社会体制改革对IPO发行定价效率的影响,例如Pande和Vaidyanathan[10]实证分析了内部交易监管力度对发行抑价率的影响,以及市场化程度对发行定价效率的国别影响。

中国股票市场发行抑价率较成熟市场要高得多,有很多学者从制度因素进行了解读。肖曙光和蒋顺才[11]测算了中国在审批制前期、审批制后期、通道核准制、保荐核准制改革四个阶段的平均抑价率,指出发行审核制度的市场改革能够提高定价效率。类似的,周孝华等[12]发现核准制下的新股发行价格能够更好地反映公司规模、成长能力和发行方式,从而IPO定价效率更高。杨记军和赵昌文[13]比较了1999年至2005年中国股票市场发行定价制度对定价效率的影响,他们发现询价制度的引入明显提高了定价效率。刘志远等[14]也发现,询价制度改革提高了询价对象竞争程度,从而改善了IPO定价效率。

中国股票发行制度仍处于频繁修正和不断完善的阶段,行政监管部分替代了法规、制度的作用[15]。根据Djankov等[16]的研究,政府主导能够对证券市场建设起到促进作用,但过分干预也可能导致市场的扭曲。田利辉等[17]发现,中国政府主导的发行制度渐进式改革使中国A股市场1990年至2010年间发行抑价率显著降低,定价效率提升的关键原因是政府放松了新股供给和价格管制。但是,李志文和修世宇[18]对1991年至2004年间的新股发行价格进行研究后发现,股票发行抑价并不是上市公司有目的的行为,而是因为受到了监管部门对发行价格和市盈率的管制。Tian[19]利用1992—2004年1 377家上市公司数据研究了政府监管对发行定价效率的影响,结果表明政府对股票数量的限额和股价的控制是高抑价形成的主要原因。郑冠群和宋林[20]、徐妍和郑冠群[21]实证分析发现,中国股票发行制度第三阶段改革中的行政干预导致询价机构意见分歧与IPO定价效率之间的关系弱化,询价机制没有发挥应有的市场化定价效力。

总的看,在市场化改革的大趋势和制度环境不断完善的背景下,造成中国IPO发行抑价的原因和成熟市场正在趋同,基于市场行为的观点逐渐在A股市场得到印证;同时,制度变迁从长期趋势上提高了中国IPO定价效率,这在学术界基本达成了共识。但是,对于处于转轨关键阶段的中国资本市场而言,行政干预的频繁性和不稳定性决定了中国IPO定价效率问题的独特性。2014年以来,为加速推进发行注册制,监管当局进行了重大的市场化导向的发行制度修订和改革,而与此同时IPO市场上却出现了近年来最为严重的定价效率问题。然而,从我们掌握的文献资料看,对这一阶段中国IPO市场出现的行政干预、定价效率等问题的研究还十分少见。

三、假设提出IPO发行机制第三阶段改革于2012年4月28日启动,旨在解决IPO市场“三高”问题的第三阶段改革在推出之始受到了市场的高度好评,市场普遍认为,《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》总体上告别了行政调整,走向了真正的市场化方向。但是,改革在2014年1月重启IPO之后的首月便遭遇了“奥赛康事件”,随后证监会不得不再次暂停受理新股IPO申报材料,并重新实施了对新股发行价格的行政干预。本次行政干预的主要内容包括“严禁IPO资金超募,发行市盈率不得高于行业平均水平,原则上不再允许存量股发行”。

监管部门对于“超募”“发行市盈率”和“存量股发行”实施的行政干预实质上导致市场化的询价机制失效。监管要求拟上市公司IPO募集资金不得超过《招股说明书》中披露的“拟募集资金”的额度,而后者由发行人申报、经证监会审核通过后成为募资上限。在允许老股转让的情况下,发行人可以通过配置新股发行和老股转让的比例来调剂市场供需缺口,以保证归属上市公司的资金不超过其披露的资金需求。但在监管部门禁止存量股发行之后,股票供给被固定为招股说明书中披露的发行数量。这时,拟募集资金量和预计发行股数基本上确定了新股发行价格的上限。同样,监管部门对于发行市盈率的管制也设定了最高发行价格。为了不触及监管红线,主承销商只能将发行价格定在上述价格上限之下。对于参与询价的机构和个人投资者而言,这些信息同样可以在招股说明书中获得,因此询价对象的报价也受到了限制,任何高于上述价格上限的报价均会被剔除出有效报价范围。在这种情况下路演推介仅仅流于形式,询价对象的报价并无参考价值。

由于市场化的询价是IPO价格发现的重要机制,若行政干预导致询价机制失效,那么IPO发行价格便可能偏离股票的实际价值,换言之,行政干预会影响IPO定价效率。对于“超募”“发行市盈率”和“存量股转让”的行政管制设定了IPO发行价格上限,相对于根据市场化询价机制得出的发行价格,干预后的发行价格更倾向于低估。这意味着:一方面,在普遍存在抑价发行的市场背景下,行政干预会进一步提高发行抑价率;另一方面,行政干预对于IPO内在价值定价效率暂不确定,若发行价格相对于股权内在价值普遍存在溢价,那么价格管制有助于提高内在价值定价效率;相反,若发行价格相对于股权内在价值普遍存在折价,那么价格管制则会进一步损害内在价值定价效率。据此,我们提出如下假设。

H1:发行制度第三阶段改革的行政干预措施会降低IPO定价的交易价值定价效率;当发行价格相对于股权内在价值普遍溢价(折价)时,行政干预会提高(降低)IPO发行定价的内在价值定价效率。

参与询价的机构和个人投资者是连接一、二级市场的纽带,在正常的市场化询价过程中,询价对象会将二级市场价格预期纳入一级市场报价中,从而能够缩小一、二级市场定价分歧,因此,询价机制实质上发挥了消除一、二级市场套利空间的重要作用。但是,若行政干预破坏了市场化的询价机制,阻断了二级市场情绪向一级市场正常流动的渠道,则两级市场的分歧便会扩大。与仅由市场化因素导致的两级市场分歧不同,行政干预造成的一、二级市场分歧不会随市场套利交易而消失,且在股票进入二级市场交易之前便已经存在,这种行政干预型的市场分歧也是造成IPO定价效率低下的重要原因。因此我们提出以下假设。

H2:发行制度第三阶段改革的行政干预措施会扩大一、二级市场定价分歧,这种行政干预引起的两级市场分歧影响IPO定价效率。

四、实验设计 (一) 检验方法与指标设计 1. IPO定价效率指标构建我们将定价效率划分为两个维度:内在价值定价效率和交易价值定价效率。前者度量了上市公司IPO价格与公司内在价值的偏离度,后者考察IPO价格与其二级市场交易价值的偏离度。

在现有的文献资料中,普遍使用的股票内在价值估算模型大致有三种:基于定价乘数模型的估值方法、基于股利折现模型的估值方法,以及基于剩余收益折现模型的估值方法。从估值依据看,定价乘数模型估值方法利用可比上市公司同期股票价格乘以折算乘数指标来得到相对合理的价值中枢,但是受可比上市公司的匹配程度限制,这一方法通常不单独作为股票估值的核心指标。由于利用预测数据而非历史数据能够大大提高估值准确性[22],股利折现模型和剩余收益折现模型逐渐成为了主流的估值手段。在国内资本市场上,由于上市公司股利分配相对保守,而且新股的股利预测往往十分困难,因此,基于股利折现模型的估值方法在实际应用中有很大的局限性。相比之下,基于盈利预测数据的剩余收益折现模型比较适合中国上市公司首发上市股票的估值。基于此,我们借鉴Gebhardt等[23]、熊艳等[1]的做法,选用剩余收益折现模型来估算中国上市公司首发上市股票的内在价值。三阶段剩余收益折现模型估值方法如下:

| $ {V_{i, {\rm{t}}}} = {\rm{BP}}{{\rm{S}}_{i, {\rm{t}}}} + \frac{{\left( {{\rm{RO}}{{\rm{E}}_{i, {\rm{t + 1}}}} - r_i^e} \right)}}{{1 + r_e^i}}{\rm{BP}}{{\rm{S}}_{i, {\rm{t}}}} + \frac{{\left( {{\rm{RO}}{{\rm{E}}_{i, {\rm{t}} + 2}} - r_i^e} \right)}}{{{{\left( {1 + r_i^e} \right)}^2}}}{\rm{BP}}{{\rm{S}}_{i, {\rm{t}} + 1}} + \frac{{\left( {{\rm{RO}}{{\rm{E}}_{i, {\rm{t}} + 3}} - r_i^e} \right)}}{{{r^e}{{\left( {1 + r_i^e} \right)}^2}}}{\rm{BP}}{{\rm{S}}_{\mathit{i}{\rm{, t}} + 2}} $ | (1) |

其中,V为基于剩余收益折现模型估算的每股内在价值,BPS为每股净资产(t期值为IPO前最近一个会计年度末或招股说明书披露的发行前实际每股净资产(账面价值),t+1和t+2期值为预测值),ROE为净资产收益率预测值。

re为上市公司的权益资本成本,根据资本资产定价模型(CAPM)估算:rie=rf+βi(riM-rf)。rf为无风险收益,以2002年至2014年间5年期国债平均年收益率代替,rM为股票市场预期收益率,以2002年至2014年间上证综合指数年平均收益率代替。β为个股风险溢价系数,与已有研究利用股票上市发行后一至三年的收益率计算β的方法不同[1, 24],本文使用新上市公司所属行业(按照《证监会行业分类指引》尽量取最末一级细分行业,一般可细分至三到五级行业)过去60个月的收益率计算风险溢价系数,作为该股票的β。本文采用这种方法的原因有二:其一,对于站在IPO时点的股票估值者而言,该股票收益率尚未实现,用上市后实际收益率计算出的β不符合估值的预期性原则,而使用所属行业β系数作为个股上市后的风险溢价系数的预测值具有合理性和操作可行性;其二,对于本文研究的新股和次新股而言,由于发行抑价的原因,上市短期内的股价变动往往具有奇异性,收益率不能准确衡量该股票长期的风险溢价水平。

在本文,我们定义内在价值定价效率为:

| $ {\rm{IV}}{{\rm{E}}_i} = {P_i}/{V_i} $ | (2) |

其中Pi为实际发行价格。内在价值定价效率衡量了发行价格与上市公司内在价值的偏离:IVE大于1意味着发行价格高于内在价值,IVE越大则定价效率越低。交易价值定价效率以经市场收益率调整的上市初期累计异常收益率来测算,公式如下:

| $ {\rm{MVE}}{\left( T \right)_i} = \left( {{P_{i, {\rm{T}}}} - {P_{i, 0}}} \right)/{P_{i, 0}} - \left( {{P_{M, {\rm{T}}}} - {P_{M, 0}}} \right)/{P_{M, 0}} $ | (3) |

其中,Pi, T为个股i在T日的股价,Pi, 0为个股i的IPO价格,PM, T和PM, 0分别表示对应交易日的市场指数价格,这里用上证综指代替。交易价值定价效率与通常使用的发行抑价率有两点不同:其一,前者剔除了市场平均收益率,衡量的是由于新股定价偏差导致的异常收益率;其二,前者测算新股上市T日内的累计收益率,免受新股上市首日涨跌幅限制([-44%,44%])的影响。MVE衡量了发行价格与交易价值的偏离,其值越大意味着IPO价格与交易价值相差越大,交易价值定价效率越低。

2. 一、二级市场分歧指标构建衡量一、二级市场分歧的代理变量需要实现以下目的:(1)能够反映新股上市前就已经存在的两级市场意见分歧;(2)持有分歧意见的经济主体保持一致性,即应反映同一主体对一、二级市场价格的不同观点。据此,我们以询价机构为主体来衡量一、二级市场分歧,一方面询价机构参与报价能够反映其一级市场定价观点,另一方面询价机构分析师在上市前发布的市场价格预测反映了其二级市场定价观点。因此,我们构建一、二级市场分析指标如下:

| $ {\rm{DI}}{{\rm{S}}_i} = \frac{1}{N}\sum\limits_{j = 1}^N {\left( {{\rm{BI}}{{\rm{D}}_{i,j}} - {\rm{FCS}}{{\rm{T}}_{i,j}}} \right)/\left( {\frac{1}{N}\sum\limits_{j = 1}^N {{\rm{FCS}}{{\rm{T}}_{i,j}}} } \right)} $ | (4) |

上式表明,一、二级市场分歧为参与询价的机构投资者报价均值与其预测的上市公司首日收盘价均值的差值除以机构预测首日收盘价均值,比值越大则市场分歧越大。

3. 检验方法对假设H1和H2的检验通过非参数检验和参数估计检验两种方法实现,其中非参数检验通过威尔科克森秩和检验进行,参数估计检验通过估计以下三组方程的系数来实现。

| $ \begin{array}{l} {\rm{IV}}{{\rm{E}}_i}\left( {{\rm{MV}}{{\rm{E}}_i}} \right) = {\beta _0} + {\beta _1}{\rm{IN}}{{\rm{T}}_i} + {\beta _2}{\rm{ROE}} + {\beta _3}{\rm{BPS}} + {\beta _4}{\rm{LEV}} + {\beta _5}{\rm{AST}} + {\beta _6}{\rm{EXC}} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _7}{\rm{MR60}} + {\beta _8}{\rm{ZXB}} + {\beta _9}{\rm{CYB}} + \mu \end{array} $ | (5) |

| $ \begin{array}{l} {\rm{DI}}{{\rm{S}}_i} = {\beta _0} + {\beta _1}{\rm{IN}}{{\rm{T}}_i} + {\beta _2}{\rm{ROE}} + {\beta _3}{\rm{BPS}} + {\beta _4}{\rm{LEV}} + {\beta _5}{\rm{AST}} + {\beta _6}{\rm{EXC}} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _7}{\rm{MR60}} + {\beta _8}{\rm{ZXB}} + {\beta _9}{\rm{CYB}} + \mu \end{array} $ | (6) |

| $ \begin{array}{l} {\rm{IV}}{{\rm{E}}_i}\left( {{\rm{MV}}{{\rm{E}}_i}} \right) = {\beta _0} + {\beta _1}{\rm{IN}}{{\rm{T}}_i} + {\beta _2}{\rm{DIS}} + {\beta _3}{\rm{ROE}} + {\beta _4}{\rm{BPS}} + {\beta _5}{\rm{LEV}} + {\beta _6}{\rm{EXC}} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _7}{\rm{AST}} + {\beta _8}{\rm{MR60}} + {\beta _9}{\rm{ZXB}} + {\beta _{10}}{\rm{CYB}} + \mu \end{array} $ | (7) |

式中,INT表示是否实施行政干预的虚拟变量,ROE为上市公司发行前净资产收益率,BPS为发行前每股净资产,LEV为发行前资产负债率,EXC为发行前公司高管持股比例,AST为发行前公司资产规模,MR60为上市前60个交易日的市场行情,CYB和ZXB分别为控制创业板和中小板的虚拟变量。具体变量定义见表 1。

| 表 1 变量定义 |

实证检验使用的样本为2014年1月第八次IPO重启至2015年3月间上市发行的195家A股上市公司股票,这一样本期间覆盖了中国发行制度第三阶段改革的主要区间。其中2014年2月底至6月上旬是IPO空窗期,也是证券监管部门实施行政干预的密集期。因此,利用2014年6月前、后上市股票样本的相关数据能够检验行政干预对定价效率和一、二级市场分歧的影响。

本文使用的数据主要来自Wind资讯数据库和CSMAR数据库,部分缺失数据手工摘录于中国证监会网站披露的上市公司招股说明书。

表 2汇报了样本的基本特征,其中IPOPrice为IPO价格,StdEnquiry为询价机构报价标准差,PE为发行市盈率,UnderPirce5和UnderPrice10分别为上市5日和10日的累计收益率,V_Mean和V_Median分别表示以分析师预测均值和中位数计算的股权内在价值,其他变量定义同表 1。

| 表 2 样本描述 |

从表中可以看出,行政干预之前和之后的样本总容量分别为48和147,涉及股权内在价值的变量的观测数分别21和69。行政干预之后,IPO价格、询价机构报价标准差、发行市盈率均显著下降,而新股上市5日和10日累计收益率,以及新股收益率与同期上证综指收益率之差则大幅提高。IPO上市公司平均股权价值在行政干预前、后没有明显差异,但是IPO发行价格与内在股权价值之比在行政干预之后明显下降。

五、实证结果与分析 (一) 行政干预对IPO定价效率的影响依据上述定价效率估算模型,我们利用证券分析师对上市公司ROE和BPS预测的均值和中位数分别计算了内在价值定价效率IVE_Mean和IVE_Median,并利用新股上市5日和10日累计异常收益率计算了交易价值定价效率MVE_5和MVE_10。

表 3列示了四个定价效率指标的均值、中位数及非参数检验结果。

| 表 3 行政干预前后询价机构意见分歧、定价效率和一二级市场分歧指标的非参数检验 |

不难看出,无论是行政干预前后,上市公司发行定价的内在价值定价效率指标的均值和中位数均大于1,且通过了威尔科克森秩和检验,这意味着2014年1月以来的新股发行价格相对于股权内在价值而言存在普遍的溢价。比较行政干预前后的内在价值定价效率序列,IVE_Mean和IVE_Median在干预前的中位数水平分别为1.99和2.01,在干预后分别为1.43和1.43,威尔科克森检验显示干预前后的序列存在显著差异。发行价格相对于内在价值的溢价程度降低,表明行政干预之后新上市公司的内在价值定价效率得到了改善。考察交易价值定价效率指标MVE_5和MVE_10发现,发行价格相对于交易价值存在普遍较大幅度的折价现象,且在行政干预之后折价现象更为严重(两个指标分别从72.42%和100.55%扩大到129.54%和186.39%),序列差异通过了威尔科克森检验,意味着行政干预之后新上市公司的交易价值定价效率恶化。

我们随后通过对回归式(5)进行参数估计来进一步验证上述结论的可靠性。由于样本的组织形式本质上是截面数据,参数估计中需要考虑的最重要的问题是可能存在异方差。作为被解释变量的定价效率指标是以市场价格数据和分析师预测数据构造的,解释变量中除了行政干预的二值变量外,其他控制变量主要是上市公司财务指标;因此,变量存在内生性问题的可能很小。所以,这里我们可以直接使用OLS方法得到参数估计值和异方差稳健的统计量。表 4列示了参数估计和显著性检验结果。

| 表 4 行政干预对发行定价效率的影响 |

由参数估计结果可以看出,在控制了上市财务状况、治理结构和市场因素等主要变量之后,行政干预对定价效率的影响与非参检验的结果类似。行政干预导致IVE_Mean和IVE_Median分别下降0.594和0.518,前者通过了10%水平的显著性检验,这与两变量序列在行政干预前后的均值差异(分别为0.58和0.56)非常接近,这意味着行政干预极可能是导致内在价值定价效率下降的主导原因。行政干预导致MVE_5和MVE_10分别上升58.56和114个百分点,两者均在1%水平上显著。同样,我们发现行政干预能够在很大程度上解释两变量序列在干预前后的均值差异(分别为56.43%和90.29%)。

控制变量在上述参数估计结果中显著性不一。例如,在以MVE_5和MVE_10作为被解释变量时ROE显著,而以IVE_Mean和IVE_Median为被解释变量时,BPS显著。由于交易价值定价效率的构造利用的是股票市场收益率,而内在价值定价效率的构造用的是分析师预测中值,因此,出现这一情况的一个可能解释是:二级市场的主要交易者和分析师对上市公司股权的估值方式可能存在差异。市场交易者的估值大多考察ROE和PE,而分析师在评价公司股权价值时可能会更多考虑每股净资产BPS和PB。类似的,公司规模在以MVE_5和MVE_10作为被解释变量时显著,而在以IVE_Mean和IVE_Median为被解释变量时不显著;这与股票市场交易中常常被作为重要的alpha因子的市值规模有关,因此会反映到交易价值定价效率上。另外,管理层持股比例EXC和市场前期收益率MR60对IPO定价效率没有显著影响。

与已有研究中将估值泡沫(发行价格相对于权益价值的溢价)作为股票发行定价效率代理变量的一般方法不同,我们将定价效率进行细分后得到的研究结论更有利于分析监管当局行政干预的动机和效果。从实证结果看,行政干预一定程度上提高了上市公司发行定价的内在价值定价效率,降低了交易价值定价效率。应该说,意在治理“三高”(高发行价格、高市盈率、高超募资金)问题的行政干预取得了预期效果,但是同时又产生了“高抑价率”的副作用。

(二) 行政干预对一、二级市场分歧的影响上述分析显示,行政干预降低了上市公司股票发行的交易价值定价效率,即一级市场发行价格和二级市场交易价格间的差距扩大。这种定价低效现象并未引起市场过多争议的一个可能原因是,新股上市后的超额收益率被解读为由交易引起的市场化结果,而忽视了背后的制度因素。相反,我们认为行政干预是加剧一、二级市场分歧的重要原因,且这种行政干预导致的分歧在新股上市之前就已经形成。

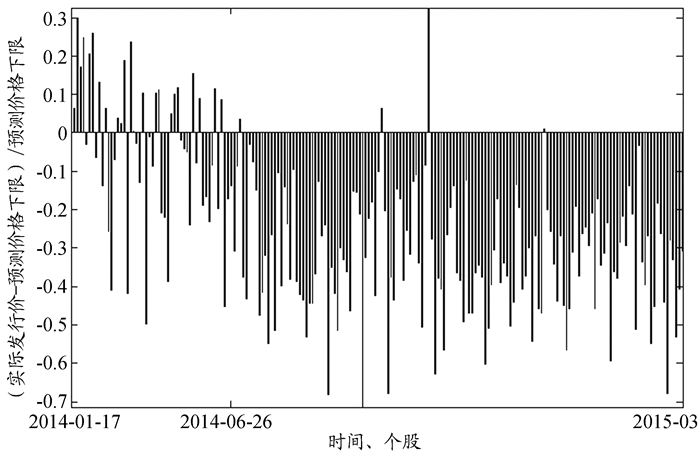

图 1描绘了询价机构报价中值与二级市场价格预测下限的差异。在2014年6月之前,询价机构报价中值既存在高于价格预测下限的情况,也存在低于预测价格下限的情况;而在6月之后,除极个别股票外,几乎所有上市股票的机构报价中值都低于价格预测下限,平均折价幅度超过30%。若比较报价中值与预测中值的差异,则折价情况更为严重。这意味着在实施行政干预之后,询价机构对上市公司股权在一级市场和二级市场上的估值存在巨大的差异。

|

图 1 机构投资者询价阶段报价与预测价格分歧 |

利用前文定义的一、二级市场分歧指标,表 3最后一行列示了行政干预前后市场分歧的均值、中位数和威尔科克森秩和检验结果。行政干预之前上市公司股票价格的一、二级市场分歧的均值和中位数分别为0.18和0.11,之后分别为0.72和0.65,序列差异通过了威尔科克森检验。由此可见,行政干预之后的一、二级市场分歧相较干预之前显著扩大了。其他控制变量的显著性情况与表 4类似,在此不再赘述。

表 5首列的参数估计结果进一步验证了一、二级市场分析的扩大主要是缘于行政干预的影响,而非上市公司财务状态、治理结构或市场环境的变化。

| 表 5 一、二级市场分歧及其对IPO定价效率的影响 |

在控制了其他影响因素后,行政干预导致市场分歧扩大了47.5个百分点,这一结论在5%水平上统计显著。由此,我们可以推断:一、二级市场分歧绝不仅仅是二级市场化交易的结果,行政干预也发挥了很大的影响。行政干预导致询价机制失效,询价对象对一级市场股权估值被限制在较低水平,且询价机构对二级市场价格的预期无法进入一级市场报价中,这就“人为”制造了两级市场分歧。在市场化条件下,这种市场分歧会在套利行为的影响下逐渐消失,但行政干预却构造了一条稳定的利益输送渠道。

(三) 一、二级市场分歧对IPO定价效率的影响表 5的后四列报告了市场分歧对IPO定价效率的影响,即使在控制了行政干预对定价效率的直接影响后,市场分歧仍然对定价效率有着显著作用。就交易价值定价效率而言,市场分歧指标的系数估计值分别为13.52和69.25,两者均在5%水平统计显著,这意味着行政干预压制询价对象一级市场报价造成的两级市场分歧会降低IPO交易价值定价效率。而在内在价值定价效率的两个回归方程中,市场分歧的系数估计值分别为-0.755和-0.769,均通过了5%水平的显著性检验。在估值泡沫普遍存在的情况下,市场分歧的扩大反而降低了IPO发行价格相对于股权内在价值的溢价,这与前述的行政干预提高内在价值定价效率的结论一致。

与上述结果类似,徐妍和郑冠群[21]实证研究发现,2014年的行政干预弱化了询价机构意见分歧与IPO价格间的关系,从侧面证实了行政干预对IPO定价效率的影响。但需要注意的是,询价机构意见分歧本质上是一级市场内投资者间的估值差异,而本文关注的市场分歧指的是一级市场和二级市场之间对股权价值认知的差异,两者是截然不同的。此外,根据徐妍和郑冠群[21]的研究,行政干预弱化了询价机制的市场化定价效力;而从上述实证结果看,在IPO发行价格相对于股权内在价值普遍高估的现实背景下,行政干预并非一无是处,而是发挥了双刃剑的作用:一方面有效控制了发行价格相对于股权内在价值的溢价幅度,另一方面又导致交易价值定价效率大幅降低。

六、结论与启示在中国股票发行制度第三阶段改革的大背景下,证券监管部门针对“超募”“发行市盈率”“存量股转让”的一系列监管措施使得IPO定价回归行政管制。研究发现:行政干预降低了发行价格相对于股权内在价值的溢价,但扩大了股票发行价格相对于二级市场交易价格的折价率;行政干预导致一、二级市场分歧显著扩大,这种行政干预型的一、二级市场分歧不能被套利交易活动消除,从而可能形成稳定的利益输送渠道。

尽管发行制度第三阶段改革方案本身的确坚持了市场化的大方向,但由于行政干预导致了交易价值定价效率降低和一、二级市场分歧扩大等问题,截至目前的改革成效与政策预期相比还有很大差距。根据本文的研究结论,结合中国股票发行制度改革的经验教训,我们认为以下几个问题值得深入探讨和思考。

第一,新股发行制度是继续市场化改革还是维持行政干预?2014年上半年监管层实施的一系列干预措施实质上中断了中国发行制度第三阶段改革进程,询价机制的市场化定价效力遭到破坏。尽管行政干预的目的在于纠正特殊市场事件引起的偏差,而且从本文的研究结论看,的确也在一定程度上控制了IPO价格相对于股权内在价值的溢价幅度,提升了IPO上市公司内在价值定价效率。但是,是应该继续行政管制,还是坚定不移地走市场化改革道路?根据Allen等[15]的研究,行政干预可以在特殊时期部分替代法规和制度的作用,但是从长期看行政干预导致的市场扭曲不可忽视。从我们的分析中可以看到,行政干预导致IPO交易价值定价效率大幅降低,一、二级市场投资者对股权价值的分歧严重,甚至形成了利益输送的可能性,这为股票市场的长期健康发展埋下了隐患。因此我们认为:中国应坚定不移地继续推进IPO的市场化改革。

第二,新股发行制度是选择渐进式改革还是跨越式改革?无论是“奥赛康事件”还是随后的行政干预措施,本质上反映出中国发行制度第三阶段改革的部分内容存在不合理之处。自2009年以来,中国发行制度改革已经历了三个阶段,其中前两阶段改革的力度相对缓和、谨慎,而第三阶段改革在市场化道路上迈出了较大步伐。发行制度改革中的冒进则需要通过行政手段来进行修正和补充,而研究结论表明行政干预又会带来各种副作用。因此,在目前市场环境尚缺理性、投资者结构仍以散户为主、“三高”利益链条没有完全消除的大背景下,进行大手笔市场化改革的条件尚未成熟。我们认为,应当警惕IPO发行制度改革中的冒进行为,保持渐进式改革的节奏仍然是当下股票发行制度市场化改革的正确选择。

第三,新股发行制度改革是坚持定价效率观还是租金分配观?从询价制度建立至今,中国IPO定价机制实质上还处于“半市场化”状态,特别是第三阶段改革后形成的“价格管制+询价”模式,而这其中就隐藏着租金分配的问题。根据本文的研究结论,行政干预导致一、二级市场分歧扩大,实质上是让本应归属于上市公司的“租金”强制让渡给投资者。这一政策不仅存在“三公”问题隐患,而且在当下经济“脱实向虚”日趋严重的背景下,可能会严重挫伤融资方的积极性,不利于实体经济的健康发展。因此,如何在提升定价效率的同时,处理好融资方和投资者二者的利益,仍然是一个值得进一步探讨的问题。

| [1] | 熊艳, 李常青, 魏志华. 媒体报道与IPO定价效率:基于信息不对称与行为金融视角[J]. 世界经济, 2014(5): 135–160. |

| [2] | LJUNGQVIST A, NANDA V, SINGH R. Hot markets, investor sentiment, and IPO pricing[J]. The Journal of Business, 2006, 79(4): 1667–1702. DOI: 10.1086/jb.2006.79.issue-4 |

| [3] | RITTER J R. Signaling and the valuation of unseasoned new issues:A comment[J]. The Journal of Finance, 1984, 39(4): 1231–1237. |

| [4] | ALLEN F, FAULHABER G R. Signalling by underpricing in the IPO market[J]. Journal of financial economics, 1989, 23(2): 303–323. DOI: 10.1016/0304-405X(89)90060-3 |

| [5] | WELCH I. Seasoned offerings, imitation costs, and the underpricing of initial public offerings[J]. The Journal of Finance, 1989, 44(2): 421–449. |

| [6] | BRAU J C, Fawcett S E. Initial public offerings:An analysis of theory and practice[J]. The Journal of Finance, 2006, 61(1): 399–436. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2006.00840.x |

| [7] | HOPP C, Dreher A. Do differences in institutional and legal environments explain cross-country variations in IPO underpricing?[J]. Applied Economics, 2013, 45(4): 435–454. DOI: 10.1080/00036846.2011.605760 |

| [8] | PUKTHUANTHONG K, VARAIYA N P, WALKER T J. Bookbuilding versus auction selling methods:A study of US IPOs[J]. Venture Capital, 2007, 9(4): 311–345. DOI: 10.1080/13691060701605439 |

| [9] | KUCUKKOCAOGLU G. Under-pricing in Turkey:A comparison of the IPO methods[J]. International Research Journal of Finance and Economics, 2008, 13: 162–182. |

| [10] | PANDE A, VAIDYANATHAN R. Determinants of IPO underpricing in the national stock exchange of India[J]. ICFAI Journal of Applied Finance, 2009, 15(1): 14–30. |

| [11] | 肖曙光, 蒋顺才. 我国A股市场高IPO抑价现象的制度因素分析[J]. 会计研究, 2006(6): 70–75. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2886.2006.06.011 |

| [12] | 周孝华, 赵炜科, 刘星. 我国股票发行审批制与核准制下IPO定价效率的比较研究[J]. 管理世界, 2006(11): 13–18. |

| [13] | 杨记军, 赵昌文. 定价机制、承销方式与发行成本:来自中国IPO市场的证据[J]. 金融研究, 2006(5): 51–60. |

| [14] | 刘志远, 郑凯, 何亚南. 询价制度第一阶段改革有效吗[J]. 金融研究, 2011(4): 158–173. |

| [15] | ALLEN F, QIAN J, QIAN M. Law, finance, and economic growth in China[J]. Journal of financial economics, 2005, 77(1): 57–116. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.06.010 |

| [16] | DJANKOV S, GLAESER E, LA PORTA R, et al. The new comparative economics[J]. Journal of comparative economics, 2003, 31(4): 595–619. |

| [17] | 田利辉, 张伟, 王冠英. 新股发行:渐进式市场化改革是否可行[J]. 南开管理评论, 2013, 16(2): 116–132. DOI: 10.3969/j.issn.1008-3448.2013.02.013 |

| [18] | 李志文, 修世宇. 中国资本市场新股IPO折价程度及原因探究[J]. 中国会计评论, 2006, 4(2): 173–188. |

| [19] | TIAN L. Regulatory underpricing:Determinants of Chinese extreme IPO returns[J]. Journal of Empirical Finance, 2011, 18(1): 78–90. |

| [20] | 郑冠群, 宋林. IPO超募对我国上市公司非效率投资的影响——来自创业板的经验证据[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2015(6): 30–37. |

| [21] | 徐妍, 郑冠群. 询价机构意见分歧与IPO定价效率[J]. 经济问题, 2016(4): 73–78. |

| [22] | KIM M, RITTER J R. Valuing IPOs[J]. Journal of financial economics, 1999, 53(3): 409–437. DOI: 10.1016/S0304-405X(99)00027-6 |

| [23] | GEBHARDT W R, LEE C M, SWAMINATHAN B. Toward an implied cost of capital[J]. Journal of accounting research, 2001, 39(1): 135–176. |

| [24] | 鲁桂华, 肖永慧. 逆向GLS模型, IPO估值泡沫与政治联系[J]. 中央财经大学学报, 2015(2): 51–59. |

2019, Vol. 25

2019, Vol. 25