“一带一路”倡议是中国深化对外开放、构建发展新格局的重要举措,它不仅仅是一项区域性政策,更是我国实现中国梦、打造人类命运共同体这一宏伟目标的战略基石。根据《“一带一路”建设发展报告(2020)》,2015至2019年,我国与“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同总额超过一万亿美元,其中超70%是铁路、机场、水利、港口工程等重大基础设施项目,其数据如图 1所示。我国投资建设的“一带一路”重大基础设施为东道国人民提供了基础性公共服务,具有建设规模巨大、参与主体众多、面临风险复杂等特征,常见项目类型除上述几种外还有区域性电厂、高压输电网和天然气主干管等。它们作为对外投资的优先发展领域,无论是市场前景还是技术革新都被政府看好,但由于东道国文化背景的复杂性和投资企业国际化运营经验不足等问题,近年来由文化冲突导致的投资项目崩崖式亏损现象时有发生。如孟加拉国的栋派铁路项目受教派冲突影响,工作人员生命财产受到威胁;习俗差异则助长了伊拉克米桑省油田项目工人的消极情绪,额外增加了采购成本。因此,全面识别潜在的风险因素、科学评估文化风险变得迫在眉睫。

|

图 1 2015—2019年对外承包工程完成情况与新签合同统计 |

纵观以往重大基础设施相关研究成果发现,学者更多关注金融、政治等方面的风险,如Thobani分析了重大基础设施私有化浪潮中金融激励政策的潜在缺陷,以及它可能招致的政府巨额债务[1]。Schaberreiter等从经济、政治、功能视角还原了城市水利系统遭遇水污染攻击的场景[2]。Grimsey和Lewis[3]、华桂宏和黄艺[4]指出PPP基础设施项目受到金融危机、融资结构不合理等风险的影响比较大。他们大都忽略了语言、道德、习俗这些对于企业而言更为陌生的要素[5]。Lawless等认为每个社会都存在各自的典型风险组合,因此风险感知常常受到扎根在社会组织中的“文化偏见”的严重影响,对风险进行管理必须充分考虑东道国文化背景[6]。Weber和Hsee观察了来自中国、美国、德国和波兰的试验对象,以规避财政风险愿意支付的最大成本为标准对比分析了不同文化背景下风险偏好的差异性,发现中国志愿者的风险厌恶程度明显大于其他国家[7]。Bontempo等将试验对象替换为中国香港、中国台湾、荷兰和美国,运用联合预期风险(CER)模型评估了金融风险感知的跨文化差异,得到了类似的结论,且发现风险感知因国籍而异,但不因职业而异[8]。王小艳和陈晓春从低碳视角出发,对跨国企业实现低碳经营过程中可能遭遇的文化风险进行了定性分析,建立了包含精神文化、行为文化、制度文化和物质文化四个维度的指标体系,最后基于最大隶属度原则利用模糊数学理论完成了评价模型的构建[9]。另外,国际上一些主流评级机构建立的各种评价模型,如美国商业环境风险评估公司(BERI)的“经营环境指数因素体系”、美国政治风险服务集团(PRS)的国家风险评价方法以及荷兰心理学家霍夫斯泰德提出的文化维度理论等都是发达国家站在各自视角建立的指标体系,并不完全适用于指导我国对“一带一路”沿线国家的重大基础设施投资决策[10]。

文化风险指企业在进行海外投资活动过程中,由文化背景的差异性和复杂性导致项目前期推进或建设运营遭遇阻碍,使得实际收益与预期收益目标相背离甚至造成经营活动失败的可能性[11-12]。反映在我国对“一带一路”沿线国家的重大基础设施投资上,文化风险一方面来源范围广、表现形式复杂,另一方面往往作用于项目的整个寿命周期,无论是前期的报批报建流程还是后期的维护建设都可能受到它的影响,评估指标的筛选与评估工具的选择须匹配上述特征。

故构建科学评估指标体系的前提是尽量全面、准确地识别风险因素。参考以往的风险管理相关研究发现,风险识别按照信息来源的不同可以划分为客观分析法和主观分析法,前者典型的有核对表法、决策树法、文献研究法,后者具有代表性的是头脑风暴法、德尔菲法、案例分析法和情景分析法。胡丽等对PPP项目的融资结构进行分析,分别应用决策树法和核对表法完成了风险的识别和关键因素的确定[13]。其中决策树法更多应用于风险来源明确的安全性问题研究中,明显不宜用到文化环境复杂的“一带一路”沿线国家;而核对表法所得结论的参考价值极大取决于调查表自身的设计合理性,故不宜优先考虑它。杨高升等针对典型重大基础设施案例运用结构方程模型对德尔菲法的处理结果进行分析,明确了关键风险因素与项目实施效用之间的负相关联系[14]。本研究的对象遍及三大洲的各个国家,不易避免专家对个别地区国情陌生的情形。马永驰[15]、Kolstad和Wiig[16]分别基于案例资料和文献分析工具识别得到了重大基础设施项目的关键安全风险因素和中国海外直接投资面临的政策风险,前者在保证案例代表性的前提下能够较为全面地从中提取出具体风险因素,后者基于以往研究成果则能够帮助快速、准确地定位那些与环境、观念关联的抽象风险因素。故在比较常见风险识别方法后选择案例分析法和文献研究法对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资进行研究。

风险的评估可分为定性与定量两种方式:定性评估主要基于评估者自身的主观经验对东道国的投资环境作出描述性评价,结论易受专家的个人偏好限制;而定量分析则依赖数理手段,结果更为客观精确[17]。陈菲琼和钟芳芳为规避传统BP神经网络难收敛的弊端,通过改进提出了LMBP模型,借助马来西亚某项目的资料证实了该方法的可靠性与实用性[18]。王颖等在传统模糊层次分析法的基础上结合专家问卷数据构建了国际工程财务控制体系的非线性映射关系模型,并将这一研究成果应用到中建位于沙特阿拉伯的总承包项目管理工作中[19]。David和Singh提出了一种基于层次分析法的重大基础设施风险定量评估框架(MIRAF),并将其应用于跨海方案比较,发现在不同时间跨度下桥梁方案的风险大于隧道方案,且风险会随着时间的推移而增大[20]。Ye等则通过对两个电力项目的实证将加权平均资本成本和双重风险收益法结合,创造出了一种全新的风险净现值法(NPV-at-risk),为私有基础设施项目的风险评估提供了更好的决策工具[21]。综上所述,传统的风险评估方法对于演化路径清晰或过程数据详实的研究对象具有一定适用性,但文化风险的特征决定了它不能与其他类别的风险一概而论,常见的风险评价方法不一定适合套用到文化风险的评估工作中。

为完善上述不足,本研究基于“一带一路”典型投资案例的分析及文献识别的结果,依据倡议的内核、数据的可得性和指标对于“一带一路”沿线国家的普适性,同时筛选整合国内外智库的研究成果,建立适用于我国基础设施投资的文化风险指标体系,而后结合熵权法和TOPSIS综合评价模型对沿线国家的风险等级进行测算并借助聚类分析工具探讨其在空间上的分布特点,以帮助投资者有效规避文化风险,助力实现投资收益最大化。

二、“一带一路”沿线国家文化风险评估指标体系构建本研究的评估指标体系基于案例分析和文献研究的风险识别结果进行构建。风险识别指遵循一定方法对任何可能对目标产生负向作用的不确定因素进行整合罗列,能够帮助决策者更好地把握、理解可能存在的风险及其演变机理。识别结果直接影响实施计划的制定,故需要遵循系统科学的识别思路,做到各要素的全面识别与合理归类。“一带一路”沿线国家的重大基础设施项目是一个复杂的系统工程,其投资重点关注项目为本国获取的收益与给东道国带来的机遇。不同地区的文化风格迥异,对沿线国家进行投资需要首先把握它们之间的共同点,再在海外工程建设的大背景下识别最可能对项目质量、进度和成本产生影响的文化要素。

本研究首先结合以往具体的工程实例从风险分解结构的视角识别出主要的文化风险呈现形式,再通过文献研究法查阅相关文献归纳国内外学者的公认观点,对案例分析结果进行修正与补充。在案例分析方面,在“一带一路工业和信息化数据库”“中国领事服务网”等平台收集了300余个相关案例,以项目类别、建设时间、规模和所在区位等特征综合衡量其对于本研究的代表性,据此选择其中16个项目对其文化风险的表现形式进行归纳,结果如表 1所示。

| 表 1 中国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资案例分析 |

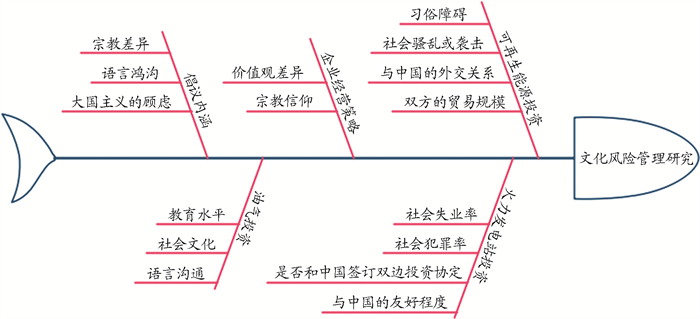

文献识别方面,在国内外权威数据库按照重大基础设施投资、对外投资风险、风险评估、文化风险等关键词进行检索,再按照文献的相关度、影响因子进行排序选择了其中质量较高的86篇进一步研读,之后依据文献研究对象、研究方法及研究目的的差异对其进行归类,从中精选得到26篇针对不同研究问题比较有代表性的文献,并基于此识别得到了学者进行文化风险研究时着重强调的指标,部分成果如图 2所示[22-26]。

|

图 2 “一带一路”文化风险研究文献识别结果 |

由图 2可知,学者进行“一带一路”沿线国家文化风险相关研究时大都关注不同类别重大基础设施投资面临的风险,其中社会人文背景、双方的贸易合作关系、语言鸿沟等因素被多次提及。最终确定“一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险清单如表 2所示。

| 表 2 中国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险清单 |

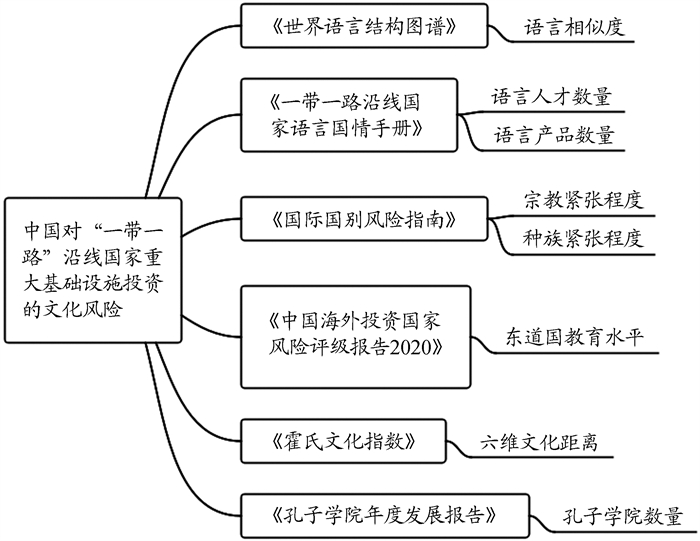

确定了中国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险清单后,将其作为主要参考依据搜寻能够真实反映风险水平的指标,结合相关报告与文献对其进行优化。通过对相关风险案例的分析可知,沟通交流不畅的根本原因是对东道国语言体系的陌生,“一带一路”网对沿线国家官方语言及通用语言、民族宗教现状等信息都有详细记录。也有学者发表了专门衡量不同语种体系之间差异等级的研究成果;另外,《国家风险指数》(ICRG)报告中包含东道国的种族紧张程度和宗教紧张程度等具体数值。区别于过往广义上的种族和宗教概念,报告此处仅以这两个指标来衡量当地宗教组织对政权和法律的影响以及种族的分裂程度,指标之间关联性较小;霍夫斯泰德文化维度的研究成果则为企业文化差异的定量评价提供了参考依据;双边投资协定文件的签订情况能够反映两国之间的投资合作基础。以上为能够直接找到权威数据来源的评价指标,对于剩余的其他风险因素文章主要参照了相关风险评级机构建立的指标体系以及领域学者对类似问题的处理方式。指标的初选结果如图 3所示。

|

图 3 中国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险评估指标初选 |

根据《“一带一路”大数据报告2018》对国内外现有的指标体系进行梳理发现,目前“一带一路”相关研究的主力军是国家级智库,以中国国际问题研究院、中国社会科学院、中国科学院、中国宏观经济研究院、国家信息中心为代表的机构发布了包含《中国海外投资国家风险评级报告2020》《“一带一路”沿线国家风险报告》在内的各类风险研究成果。这些成果对本研究具有一定参考价值,但依旧不能完全照搬:前者建立的指标体系中与文化相关的有社会弹性指标,例如内部冲突和教育水平这两个在其他报告中也被多次提及的因素,但内部冲突涉及的要素太多难以精确界定,不宜作为本研究指标;后者更多地侧重于经济视角对沿线国家进行风险评价,其指标识别过程和宏观层面的风险分析也为文章提供了新的思路。此外,中国出口信用保险公司和“新华丝路”信息服务平台也分别出版了《国家风险分析报告》和针对各个国家的投资报告。中信保的报告从“政治风险”“经济风险”“商业环境风险”和“法律风险”四个维度分析一国风险,并将综合的风险程度划分为1至9级,水平依次升高,其思路更适用于数据详实的金融类问题研究;“新华丝路”平台则考虑了每个国家所面临的特殊文化国情并制定了有针对性的投资策略,其成果更多聚焦于如何指导具体地区的投资实践,例如报告指出在白俄罗斯进行投资活动时需要着重保护生态环境及尊重当地风俗习惯,它强调了关注习俗差异的重要性,同时对风险规避策略的制定具有重要参照意义。除此之外,国际上较具代表性的对外投资研究机构有世界银行及联合国贸易和发展会议等,参照它们出版的《2019营商环境报告》以及《世界投资报告2018》筛选与“一带一路”沿线国家重大基础设施投资文化风险研究相匹配的指标,其中《2019年全球营商环境报告》对跨境交易、合同执行、少数投资者保护等11个衡量经商便利性的指标进行了详细解释,其对于“营商环境”概念的界定也为“人文环境”范畴的限定提供了一定参考,但二者整体上对文化风险因素的关注度不高。上述现有指标体系侧重点各有不同,均为本研究提供了一定的思路参考,但存在评估范畴过于宽泛、缺少数据搜集过程的阐述、理论支撑薄弱等不足,故需要在原先基础上进一步完善。

在全面分析“一带一路”沿线国家重大基础设施典型案例、代表性文献和各大机构发布的现有指标体系后,本研究将“一带一路”倡议下基础设施投资的文化风险划分为四个维度,即语言风险、民族宗教风险、人文环境风险、外交关系风险。语言是人们沟通交流的重要媒介,也是国家文明的集中体现,部分学者也称语言风险为沟通风险,指代由交际障碍及语义误解导致沟通失败的可能性[27-28]。国内学者强调语言鸿沟给人文交流带来的巨大挑战在很大程度上动摇“一带一路”建设的民意基础与社会根基,进而影响东道国重大基础设施的投资建设[29]。而民族及宗教本身不是风险,但在一定条件下却能转化为暴力事件发生的导火索,主要体现在种族矛盾上升、宗教活动地点成为敏感危险的场所等方面,近些年愈发猖狂的恐怖势力便时常假借宗教、民族的幌子发动恐怖事件,在区域性冲突表象背后,国家发展进程中沉淀的宗教、民族等文化因子才是影响其态势的根本缘故[30]。人文环境涵盖投资双方的态度、观念等文化变量,鉴于我们着重考量其对投资活动的影响,故在参考已有文献的基础上利用霍氏文化指数来衡量企业进行境外投资时面临的跨文化风险[31]。外交关系风险主要作用于项目的报批报建阶段,其根源可能是东道国对中国推行“一带一路”倡议的顾虑、部分沿线国家遗留的反华势力以及双方薄弱的贸易合作基础,考虑到上述原因难以量化比较,学者研究此类问题时往往借助是否签订双边合作协议和当地华人比重两项指标来衡量风险大小[32]。隶属的二级指标及数据来源参照相关文献和报告进行优选,同时对于“恐怖主义影响程度”和“恐怖事件次数”这类关联性较高的指标予以修正,最终的指标体系如表 3所示。

| 表 3 中国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险指标体系 |

指标体系既充分考虑了重大基础设施建设过程中可能遭遇的交流不畅、民族宗教冲突等不确定性事件,又将霍夫斯泰德文化维度理论强调的东道国和我国的价值观差异纳入了考察范畴,同时关注到了习俗禁忌、语言产品、外交基础这类投资实践中频频出现却总被学者忽略的风险要素。此外对应指标的数据大都来自相关机构的权威统计结果和我国有关部门的官方文件,能够全面科学地反映沿线国家投资风险的大小。

三、“一带一路”沿线国家文化风险评估模型构建评价模型的构建包括两个步骤,即指标权重确定及综合评价值的合成运算[33]。熵权法是一种完全数据信息确定权重的方法,它根据各指标的变异程度利用信息熵计算出各指标的熵权,该法客观性强且精度高,已被广泛运用于工程、社会、经济等研究领域[34]。本研究的对象是“一带一路”沿线国家重大基础设施投资项目,涉及当地民生改善、社会发展等诸多重大命题,关注不同评价对象的差异性,故运用熵权法是恰当的。TOPSIS是逼近于理想值的排序方法,它是Hwang和Yoon于1981年提出的一种适用于根据多项指标、对多个对象进行比较评价的分析方法。本研究选取的量化指标皆为精确数形式,属于单一型多指标决策问题,丰富的研究成果证明此类问题应用TOPSIS综合评价是恰当的[35]。具体计算过程如下所示。

数据标准化:

| $ y_{i j}=\left\{\begin{array}{l} \frac{x_{i j}-x_{j \min }}{x_{j \max }-x_{j \min }}, \text { 正向指标 } \\ \frac{x_{j \max }-x_{i j}}{x_{j \max }-x_{j \min }}, \text { 负向指标 } \end{array}\right. $ | (1) |

上式中,xij为第i个评价对象的第j个指标原始值,xjmax为指标j的最大值,xjmin为指标j的最小值,i=1, 2, 3…65, j=1, 2, 3…18。yij即为原始数据无量纲化处理后的标准值。

信息熵ej计算:

| $ e_j=-K \times \sum\limits_{i=1}^{65} p_{i j} \ln \left(p_{i j}\right) \text {, 其中: } p_{i j}=\frac{y_{i j}}{\sum\limits_{i=1}^{65} y_{i j}}, 0 \leqslant p_{i j} \leqslant 1 ; K=1 / \ln (65) $ | (2) |

各指标熵权确定:

| $ w_j^{\prime}=\frac{d_j}{\sum\limits_{j=1}^{18} d_j} $ | (3) |

其中,dj=1-ej,此值反映了信息熵的冗余度。

由于熵权法的计算过程即对各国的原始指标数据进行处理,故本研究首先依据沿线地区和我国的投资合作基础、“一带一路”倡议相关的政策导向以及数据的可得性来综合确定进行风险评估的国别,其中投资合作情况如表 4所示。

| 表 4 中国历年对“一带一路”沿线国家直接投资情况统计 |

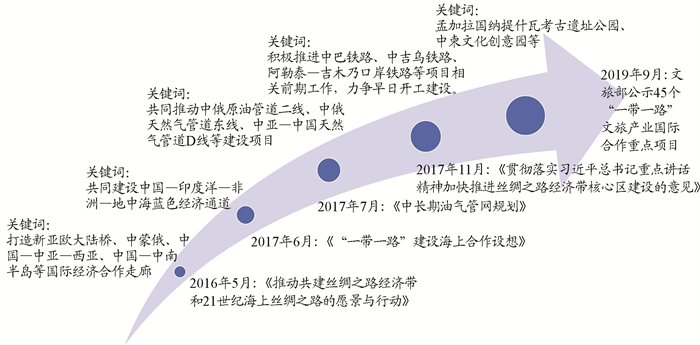

由表 4可知以新加坡、越南为代表的东南亚国家与我国存在坚实的合作基础,这些国家大都在倡议提出伊始便同我国签订了合作协议。此外,通过对《贯彻落实习近平总书记重要讲话精神加快推进丝绸之路经济带建设的意见》《中国社会组织推动“一带一路”民心相通行动计划(2017—2020)》等政策的梳理不难发现,中巴经济合作走廊、孟中印缅经济走廊、中欧班列作为多次提及的关键词,也反映了国家的投资导向,如图 4所示。

|

图 4 “一带一路”沿线国家基础设施投资政策梳理 |

结合上述投资合作基础及政策梳理的分析结果,比较数据的可得性后最终选取其中32国运用综合评价模型进行文化风险评估,据此计算得到各指标的信息熵如表 5所示。

| 表 5 “一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险指标信息熵 |

在这个基础上进一步计算得到各指标的权重如表 6所示。

| 表 6 “一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险指标权重 |

记熵权法得到的权重为wj。

确定规范化决策矩阵:

| $ \boldsymbol{Z}=\left|z_{i j}\right|_{m \times n}=\left|\begin{array}{cccc} w_1 y_{11} & w_2 y_{12} & \cdots & w_n y_{1 n} \\ w_1 y_{21} & w_2 y_{22} & \cdots & w_n y_{2 n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w_1 y_{m 1} & w_2 y_{m 2} & \cdots & w_n y_{m n} \end{array}\right| $ | (4) |

确定正理想解向量和负理想解向量:

| $ \left\{\begin{array}{l} \boldsymbol{Z}^{+}=\left(z_1^{+}, z_2^{+}, \cdots z_n^{+}\right) \\ \boldsymbol{Z}^{-}=\left(z_1^{-}, z_2^{-}, \cdots z_n^{-}\right) \end{array}\right. $ | (5) |

上式中:zj+=max(wjyij), zj-=min(wjyij); i=1, 2, 3…m, j=1, 2, 3…n。

计算各对象与理想解的贴近度Ci:

| $ C_i=\frac{D_i^{-}}{D_i^{-}+D_i^{+}} $ | (6) |

其中,

得到表 7所示评估结果。

| 表 7 “一带一路”沿线国家重大基础设施投资的文化风险排名 |

其中Ci介于0到1之间,当一个国家的各指标越接近所有评价对象的最优标准,则Ci越大,越接近于1;反之,当一个国家的各指标越接近所有评价对象的最劣水平,则Ci越小,越接近于0。反映在我国对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资风险上来说,Ci越大,东道国的文化风险就越小,反之则越大。

(二) 评估结果分析 1. 文化风险的分项评价结果分析(1) 语言风险。

语言数量、人才储备、语言产品的信息熵值分别为0.82、0.78、0.64,其中语言产品的变异程度最大,证明它在体系中最重要。计算结果显示语言风险的贴近度分别以0.742、0.111和0.003为界呈现明显分级现象,风险较小的第一梯队代表国家有新加坡、马来西亚等,它们的共同特点是以英语作为官方或通用语言,而英语在我国的语种教学实践中一直呈现“一家独大”姿态,占有高达95%的比重,故在这些国家进行重大基础设施投资遭遇交流障碍的可能性较低;第二梯队为以乌克兰、俄罗斯为代表的俄语国家,作为与中国接壤面积最大的国家,俄罗斯历来与北方多省有着紧密的联系,部分城市更是把俄语作为青少年教学的第二语言,故我国拥有一定的语言人才储备用以支撑这些地区的重大基础设施项目建设;第三梯队为非英语、俄语国家,他们的内部风险又存在一定差异,查阅“一带一路”网相关资料发现其风险等级可能和我国与东道国之间项目合作经历及空间距离有密切联系,例如泰国就是最早一批与我国签订“一带一路”合作协议的国家之一,双方具有丰富的合作经验,缅甸则与俄罗斯类似,得益于毗邻云南,但由于接壤面积远小于俄罗斯故相应的培养力度也较小。

(2) 民族宗教风险。

同理,宗教紧张程度、种族紧张程度以及宗教影响力三个指标在民族宗教风险维度下的变异性较大,将它们作为民族宗教风险的关键性指标是相对合理的。例如爱沙尼亚作为民族宗教方面最为稳定的国家,便受益于其相对简单、和谐的种族环境,此外宗教势力对民众的影响力也较小,这在很大程度上降低了宗教政治化与种族分裂阻碍重大基础设施项目推进的概率。参考《2019年全球恐怖主义指数》的数据,在针对恐怖主义影响程度进行调查的134个国家中,爱沙尼亚位列108,其恐怖主义指数仅为0.461,ICRG出具的民族、宗教紧张程度也处于一个较低的水平。对比语言风险,“一带一路”沿线国家在民族宗教方面的风险分级现象并不明显,其贴近度大致在0.718至0.461的范围内均匀分布,观察它们在空间上的分布特点发现位置相近国家的风险状况也相类似,且随着区域的移动,风险程度也表现出明显的渐变性,比较典型的有越南、泰国、孟加拉国等东南亚国家。比较这些国家的民族宗教状况后发现无论是种族迁移还是宗教传播都受长久以来历史沿革的影响,在这些地区进行重大基础设施投资面临的风险类型也具有一定相似性[36]。

(3) 人文环境风险。

在人文环境风险方面,新加坡以外的整体地区并未表现出显著差异,大致在0.411至0.040的范围内呈现右偏分布。其中权重较大的企业文化差异和受教育水平指标在一定程度上衡量了当地民众接纳认知差异、快速学习的可能性,一个包容开明的社会环境不仅能减小文化风险对“一带一路”沿线国家重大基础设施投资造成的影响,还能帮助我国企业在东道国快速招募、组建本土人才队伍。故新加坡、希腊和俄罗斯这类国民受教育率在80%以上的国家人文环境风险较低,而其中社会安定、人民就业有保障的地区则历来最受海外资本的青睐。以上三项二级指标除开其本身蕴含的人文信息外还与本国经济发展水平密切挂钩,经济越发达,这些指标的表现也就越好,反映在人文环境风险上不确定性也就越小,因此它们也是我国投资建设重大基础设施项目优先关注的信息。例如沙特阿拉伯和塞浦路斯在这一维度排名第10与12便得益于此,其习俗禁忌和企业文化的巨大差异使他们的最终得分低于头部国家。这两项指标不仅衡量了当地文化与我国的相似度,更反映了由其引发突发事件的概率。

(4) 外交关系风险。

外交关系风险整体占比为0.456,是各个维度中最大的,其中仅“华人比重”一项的权重便高达0.164。排名靠前的新加坡、马来西亚等国测算结果远超平均值在很大程度上便归因于其境内74%和21%的庞大华人族群,借助当地华人群体的资源和力量能够有效打通重大基础设施建设过程中的关键节点,同时对于人员组织、资源调配也有一定帮助;最后的约旦、埃及等国家无论是人文交流次数还是孔子学院数目都位于32个国家中下游,据国家外交部“外交动态”的统计资料,两者在过去6年中的人文交流次数皆低于三次,这一方面反映国家对这些地区的关注度有待提升,另一方面也揭示了国家在局部地区文化布局决心不够的问题。此外合作协议的签订情况和以往项目合作经历也分别从政策和实践角度证明了在东道国推进重大基础设施建设的可行性,如越南在过去几年中同我国在铁路、电网项目达成了多次合作,积累的建设经验与审批资料都可作为后续项目的良好参照,有效规避了文化风险的发生。不同于需要耗费大量资金才能完善的语言人才培养体系和短期内难以规避的民族宗教冲突,外交层面的不确定性事件可以依托当地华人团体和孔子学院的资源得以规避,同时外交政策的推行在一定程度上也能够缓解其他维度的风险,例如新加坡就因大多数的华人占比而形成了与国内相似的文字用法及佛教信仰,在俄罗斯则借助孔子学院宣扬了我国优秀的传统文化和现代道德观念[37]。

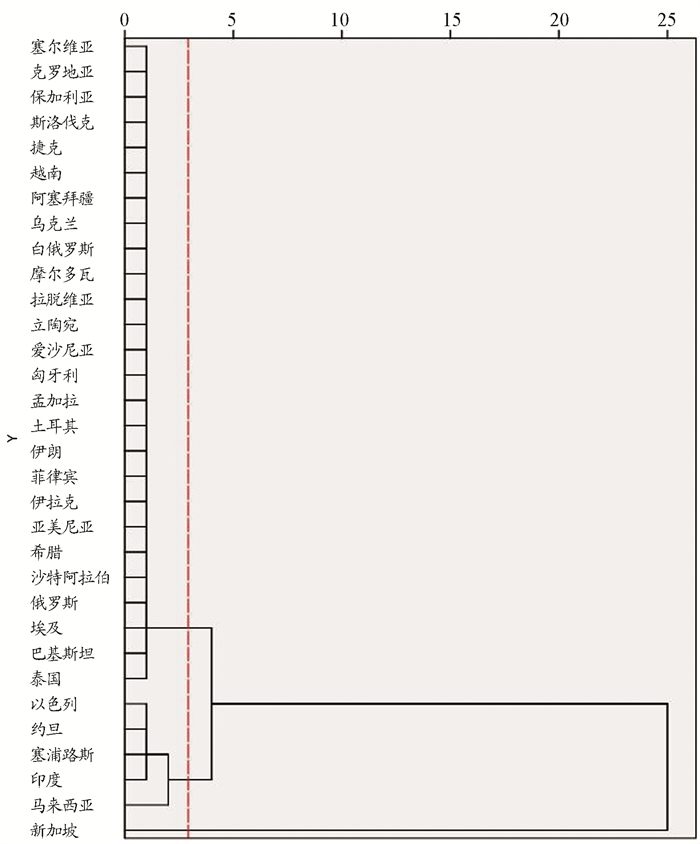

2. 基于SPSS的文化风险聚类分析为进一步分析对东道国进行重大基础设施投资的文化风险差异性,对“一带一路”沿线的32个国家进行聚类分析,本研究采用系统聚类进行分析,具体采用SPSS系统聚类中的Ward方法进行,聚类分析结果如图 5所示。据此可把32个“一带一路”沿线国家的文化风险程度分为三个层级,第一类是风险较小国家:新加坡;第二类是风险适中国家:马来西亚、塞浦路斯、约旦等5国;第三类是风险较大国家:越南、阿塞拜疆、巴基斯坦等26国。由树状图可知,大部分聚合都发生在相异性低于1水平,说明大多数国家文化风险的整体差异不大,其中第三个聚类的同质性尤为明显。第一类国家的官方语言即为华语,大多数场合的沟通交流不存在障碍,民族宗教环境也与国内相仿,与我国的人文往来密切、意识形态相近,适宜进行基础设施投资;第二类国家的官方语言皆为英语,属我国重点培养的语系,容易找到所需的语言人才,民族宗教背景虽各有特色但组织架构较为简单,只有极少数激进民族宗教主义者,由此引发的安全事件也少有报道;第三类国家其官方语音可能是小语种,在国内少有高校开设,或者民族宗教局势紧张短期内发生文化冲突的可能性极大,或者在过去几年里与我国交流极少,其受到的关注度远不及前两类,在这26个国家进行重大基础设施建设遭遇文化冲突的可能性极大,建设人员极易遭受生命威胁与财产损失。

|

图 5 对“一带一路”沿线32个国家进行重大基础设施投资文化风险水平聚类分析结果 |

再将这一分类结果和各个国家的风险数值在世界地图中以柱状图的形式标注出来如图 6、图 7所示。可以发现文化风险最小的6个国家都位于亚洲,且随着与它们距离的不断增加,周边国家的风险程度也依次增大,欧洲的十几个国家风险差异虽小但也大致符合这一特征,这一规律的出现可能是由于中心国家对周边地区有一定的文化辐射效应。

|

图 6 东南亚国家文化风险水平示意图 |

|

图 7 欧洲及西亚国家文化风险水平示意图 |

本研究基于对“一带一路”沿线国家的典型案例分析、文献梳理,同时借鉴了相关国家评级报告的研究成果后构建了包含语言、民族宗教、人文环境和外交关系4个维度、18个二级指标的“一带一路”沿线国家重大基础设施投资文化风险指标体系。之后运用熵权法给出了各项指标的综合权重,结合“一带一路”官方文件及沿线国家与我国的合作基础后分别确定了指标的数据来源以及进行风险评价的国别。经由SPSS软件和可视化工具处理后的评价结果表明:第一,4个维度中对整体文化风险影响最大的因素是两国外交关系,其余依次为语言、民族宗教和人文环境;二级指标中华人比重、项目合作基础两项的占比远大于其余指标,除此之外语言产品指标的权重也大于0.1。第二,“一带一路”沿线国家的文化风险分布呈现出明显的右偏性,除新加坡、马来西亚两国贴近度明显大于其他国家,“一带一路”沿线国家的整体文化风险贴近度围绕着均值0.2左右波动。第三,适宜进行投资的国家有集中分布的趋势,主要体现在以新加坡为代表的东南亚国家风险等级普遍低于其他地区,中亚、南亚地区次之,欧洲区域风险等级最高。

鉴于此,为有效规避“一带一路”沿线国家重大基础设施投资进程中的文化风险,可从以下四个方面入手:第一,大力推进中国特色的外交战略,将其作为投资活动的先行保障,从项目合作和国家交流两个渠道共同建立我国与东道国的长期友好关系,向东道国输送我国先进的技术设备和专业人才,在帮助其发展基础设施的同时不断加深对当地工程市场的了解,为后续合作积累经验。强调提升语言服务能力,立足于当下国内的语言人才培养现状有针对性地打造小语种国家交流服务平台。第二,深入分析我国在新加坡、马来西亚等地区的成功投资经验,探索一种可复制的投资思路并尝试将其推广至经验不足的其他地区。和欧美发达国家相比,我国的“一带一路”重大基础设施投资仍处于起步阶段,贴近度排名靠后的国家存在一定文化风险威胁,同时也蕴藏着广阔的开发市场,可结合本研究成果因地制宜地践行“一带一路”倡议。第三,投资过程中有必要利用其区域分布特征,探究风险背后的演变机理,借助合作基础较为稳固国家的辐射效应来更好地在其周边布局投资活动。第四,还应从宏观层面上健全文化沟通机制,强化文化共识,合理借助当地组织的力量有的放矢地推动“一带一路”沿线国家重大基础设施投资。

此外考虑到新冠疫情对全球经济造成的巨大影响,后疫情时代的“一带一路”重大基础设施投资应聚焦复苏,继续稳固和发展东道国与我国关系,遵循互利共赢原则规避文化风险。一方面,在“一带一路”沿线国家疫情趋于平缓的前提下,双方逐步恢复多领域合作关系,就防控工作密切沟通,相互理解和支持,把握正确发展导向,在危机中育新机;另一方面,鉴于严峻复杂的国际形势,“一带一路”重大基础设施投资遭遇逆流的同时也面临新机遇,唯有积极响应“双循环”新发展格局,持续畅通国内国际经济循环,优化沿线国家重大基础设施投资布局,加快相关产业链上下游纵向合作以及企业间横向互动,方能于变局中开新局。

| [1] |

THOBANI M. Private infrastructure, public risk[J]. Finance and Development, 1999, 36(1): 50-53. |

| [2] |

SCHABERREITER T, BOUVRY P, RÖNING J, et al. Support tool for a Bayesian network based critical infrastructure risk model[M]. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014: 53-75.

|

| [3] |

GRIMSEY D, LEWIS M K. Evaluating the risks of public private partnerships for infrastructure projects[J]. International Journal of Project Management, 2002, 20(2): 107-118. DOI:10.1016/S0263-7863(00)00040-5 |

| [4] |

华桂宏, 黄艺. "一带一路"国家经济金融风险评价[J]. 现代经济探讨, 2019(1): 55-60. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2019.01.009 |

| [5] |

ESCUDER-BUENO I, HALPIN E. Overcoming failure in infrastructure risk governance implementation: Large dams journey[J]. Journal of Risk Research, 2018, 21(11): 1313-1330. DOI:10.1080/13669877.2016.1215345 |

| [6] |

LAWLESS R, DOUGLAS M, WILDAVSKY A. Risk and culture: An essay on the selection of technological and environmental dangers[J]. Environmental History Review, 1983, 7(2): 209-211. DOI:10.2307/3984511 |

| [7] |

WEBER E U, HSEE C. Cross-cultural differences in risk perception, but cross-cultural similarities in attitudes towards perceived risk[J]. Management Science, 1998, 44(9): 1205-1217. DOI:10.1287/mnsc.44.9.1205 |

| [8] |

BONTEMPO R N, BOTTOM W P, WEBER E U. Cross-cultural differences in risk perception: A model-based approach[J]. Risk Analysis, 1997, 17(4): 479-488. DOI:10.1111/j.1539-6924.1997.tb00888.x |

| [9] |

王小艳, 陈晓春. 低碳视角下跨文化风险的模糊综合评价模型构建[J]. 统计与决策, 2011(15): 57-60. |

| [10] |

汪权. 亚洲基础设施投资的非传统风险与应对[J]. 国际经济合作, 2015(8): 84-88. |

| [11] |

WU X Y, ZHANG S Y. Identification of cross-cultural risk in multicultural interactions of transnational corporations[C]//Beijing: International Conference on Management & Service Science, 2009: 37-52.

|

| [12] |

周健, 杨高升. 国际工程项目跨文化风险评估机制与应对策略研究[J]. 科技管理研究, 2014(23): 104-109. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2014.23.021 |

| [13] |

胡丽, 张卫国, 叶晓甦. 基于PPP模式的城市基础设施融资风险识别研究[J]. 甘肃社会科学, 2011(1): 234-237. DOI:10.3969/j.issn.1003-3637.2011.01.057 |

| [14] |

杨高升, 周健, 舒欢. 国际工程跨文化风险与项目实施阶段绩效关系研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2015(8): 136-142, 154. |

| [15] |

马永驰. 关键基础设施安全风险管理的三重困境[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2013(3): 295-301. |

| [16] |

KOLSTAD I, WⅡG A. What determines Chinese outward FDI?[J]. Journal of World Business, 2012, 47(1): 26-34. DOI:10.1016/j.jwb.2010.10.017 |

| [17] |

袁竞峰, Skibniewski Miroslaw J., 邓小鹏, 等. 基础设施建设PPP项目关键绩效指标识别研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2012(3): 56-63. |

| [18] |

陈菲琼, 钟芳芳. 中国海外直接投资政治风险预警系统研究[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2012(1): 87-99. |

| [19] |

王颖, 马亮, 白居, 等. 基于神经网络的大型国际工程财务风险控制评价[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2015(7): 1104-1110. |

| [20] |

DAVID K, SINGH H. Sources of acquisition cultural risk[M]. London: Palgrave Macmillan UK, 1994: 251-292.

|

| [21] |

YE C, LI S M, ZHUANG L, et al. A comparison and case analysis between domestic and overseas industrial parks of China since the Belt and Road Initiative[J]. Journal of Geographical Sciences, 2020, 30(8): 1266-1282. |

| [22] |

YUAN J H, LI X Y, XU C B, et al. Investment risk assessment of coal-fired power plants in countries along the Belt and Road initiative based on ANP-Entropy-TODIM method[J]. Energy, 2019, 176: 623-640. |

| [23] |

DANG L J, ZHAO J F. Cultural risk and management strategy for Chinese enterprises' overseas investment[J]. China Economic Review, 2020, 61: 101433. |

| [24] |

ZHOU N, WU Q S, HU X P, et al. Evaluation of Chinese natural gas investment along the Belt and Road Initiative using super slacks-based measurement of efficiency method[J]. Resources Policy, 2020, 67: 101668. |

| [25] |

WU Y N, WANG J, JI S Y, et al. Renewable energy investment risk assessment for nations along China's Belt & Road Initiative: An ANP-cloud model method[J]. Energy, 2020, 190: 116381. |

| [26] |

刘卫东, 姚秋蕙. "一带一路"建设模式研究: 基于制度与文化视角[J]. 地理学报, 2020(6): 1134-1146. |

| [27] |

LIU H Y, TANG Y K, CHEN X L, et al. The determinants of Chinese outward FDI in countries along "One Belt One Road"[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53(6): 1374-1387. |

| [28] |

王雪梅, 邓世平. "一带一路"沿线关键土著语言规划: 内涵、原则与框架[J]. 外语界, 2020(6): 63-69. |

| [29] |

孙频捷. "一带一路"背景下多元文化交流与反恐情报融合[J]. 情报杂志, 2018(10): 50-56. |

| [30] |

涂华忠, 聂姣, 王垚, 等. "一带一路"倡议实施过程中的宗教风险探析: 以巴基斯坦为例[J]. 世界宗教文化, 2018(4): 13-19. |

| [31] |

许果, 梅林. 文化差异与跨文化交际能力的培养[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2002(6): 121-123. |

| [32] |

谭亮, 万丽娟. 中国对外直接投资与进出口贸易关系的实证分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2010(1): 59-64. |

| [33] |

虞晓芬, 傅玳. 多指标综合评价方法综述[J]. 统计与决策, 2004(11): 119-121. |

| [34] |

HUSSAIN J, ZHOU K, GUO S L, et al. Investment risk and natural resource potential in "Belt & Road Initiative" countries: A multi-criteria decision-making approach[J]. Science of the Total Environment, 2020, 723: 137981. |

| [35] |

邓玲, 王芳. "一带一路"建设的文化风险及其应对策略[J]. 广西社会科学, 2018(1): 194-197. |

| [36] |

杨莉. 宗教风险评估指标维度初探[J]. 世界宗教文化, 2018(2): 107-112. |

| [37] |

黄湄. 优化孔子学院布局助力"一带一路"建设[J]. 中国高等教育, 2017(24): 52-53. |

2022, Vol. 28

2022, Vol. 28